05/07/2012

(UK) The Hollow Crown - Richard II : une belle adaptation de Shakespeare pour la télévision

"Let us sit upon the ground

And tell sad stories of the death of kings.

How some have been deposed; some slain in war;

Some haunted by the ghosts they have deposed;

Some poisoned by their wives; some sleeping killed.

All murdered. For within the hollow crown."

Un été shakespearien, ça vous dit ? Après tout, la période estivale est l'occasion parfaite pour prendre le temps de (re)découvrir certains grands classiques ! Dans le cadre des manifestations autour de la culture britannique accompagnant les Jeux Olympiques de Londres, BBC2 se propose ainsi de transposer du Shakespeare à l'écran, trente ans après le dernier grand cycle d'adaptations télévisées du célèbre auteur sur la chaîne publique anglaise. Sous le titre de The Hollow Crown (extrait d'un dialogue de Richard II), vont se succéder quatre oeuvres : Richard II, Henry IV parts. 1 & 2 et Henry V.

Cette tétralogie a débuté samedi dernier (le 30 juin 2012) sur BBC2 avec Richard II. Réalisée par Rupert Goold, ce fut une belle soirée de 2h20 au cours de laquelle le passage du théâtre au petit écran a été dans l'ensemble très bien négocié, en dépit de la difficulté inhérente à cette pièce particulière. Pour réussir ces mises en scène, The Hollow Crown pourra s'appuyer tout au long de ses quatre parties sur un casting principal et secondaire de luxe qui mérite bien cinq étoiles. Dans les rôles-titres, on retrouvera respectivement Ben Whishaw en Richard II, Jeremy Irons en Henry IV et Tom Hiddleston en Prince Hal/Henry V.

L'histoire relatée dans cette pièce débute lorsque deux seigneurs, Henry Bolingbroke, cousin de Richard II, et Thomas Mowbray sollicitent l'intervention du roi dans le conflit qui les opposent. Les accusations sont lancées sans que nul ne puisse calmer les deux adversaires afin de trouver une conciliation. Richard II accepte d'abord l'idée de voir trancher le litige par un duel... qu'il interrompt brusquement au dernier moment. Il prend alors la décision d'ordonner le bannissement du royaume des deux hommes, à vie pour Mowbray, durant six ans pour Bolingbroke. C'est le début d'une série de choix qui vont fragiliser sa position.

Alors que Bolingbroke est en exil, son père, John of Gaunt, décède. Richard II fait saisir ses terres et sa fortune, avec pour objectif d'entreprendre une expédition en Irlande qu'il faut financer. En secret, des comploteurs insatisfaits s'agitent. Alors que le roi est loin d'Angleterre, Bolingbroke revient dans le royaume bien décider à réclamer ses droits légitimes.

Richard II, c'est le récit de la chute d'un roi et de l'ascension sur le trône d'un pragmatique qui va exploiter le mécontentement suscité par certaines décisions royales pour s'emparer de la couronne. N'ayant jamais lu ou vu la pièce auparavant, cette version a donc été pour moi une découverte : l'expérience a été savoureuse, et le plaisir tout aussi présent. Car des vers shakespeariens aux dialogues mis en scène, le passage s'opère naturellement, permettant au récit de conserver toute sa force. La narration est bien huilée et se déroule sans temps mort, allant à l'essentiel pour rester fidèle à l'esprit de l'oeuvre de départ. C'est ainsi que l'introduction est rapide, le conflit porté devant Richard II puis le duel qui se termine par les sanctions, constitue une ouverture qui donne immédiatement le ton et surtout dessine les camps. Le téléspectateur est happé dans les jeux de pouvoir qui s'esquissent, d'autant que l'adaptation va toujours bien mettre en exergue les scènes clés qui sont autant de tournants dans le destin du roi. Le lent cheminement vers la déchéance s'opère par étapes, et se conclut une première fois dans une scène d'abdication dans la salle du trône d'une impressionnante et rare intensité ; puis par un dernier plan hautement symbolique où son cadavre transporté fait écho au crucifix qui surplombe l'immense pièce.

D'ailleurs, dans ce travail d'adaptation, il faut souligner l'incorporation sans alourdir le récit d'une symbolique (chrétienne) très présente. On touche là à un autre enjeu d'importance pour réussir la transposition d'une pièce de théâtre au format télévisé : celui de la réalisation. Le défi était d'autant plus difficile à relever que Richard II est une histoire comprenant peu d'action, qui repose surtout sur les tirades de ses personnages et ce recours aux symboles. La mise en scène est pourtant fluide, tout en restant relativement figée. Elle sait parfaitement tirer avantage du fait d'être filmé dans un décor réel, qu'il s'agisse d'exploiter la grandeur de certains lieux comme la salle du trône, ou bien d'utiliser le paysage pour sublimer des passages. Parmi les scènes très réussies, il y a par exemple celle du retour de Richard après la rebellion, lorsqu'il met pied à terre, sur la plage avec la mer derrière lui, et qu'il apprend comment les rapports de force ont tourné en sa défaveur. D'autres fois, Rupert Goold opte au contraire pour des plans serrés qui retranscrivent de la manière la plus brute possible les émotions de chacun. C'est souvent judicieux, notamment parce que les acteurs sont au rendez-vous.

Car évidemment, le plus déterminant lorsque l'on met en scène de tels classiques reste les performances du casting qui doit s'approprier ces lignes et reprendre des rôles avec lesquels le public est déjà familier. Et sur ce plan, Richard II est assurément à la hauteur des ambitions affichées : son casting sera une de ses grandes forces, tout le monde se révélant plus qu'à la hauteur de l'évènement, à commencer par un mémorable Ben Whishaw (The Hour). Ce dernier trouve dans ce rôle de roi, glissant vers la déchéance, une occasion en or pour faire étalage d'un talent qu'il n'a plus à démontrer. D'un charisme constant, il fascine, captive et capture parfaitement l'ambivalence de ce roi complexe, avec une intensité troublante. Certaines de ses scènes hanteront quelques temps la mémoire du téléspectateur.

Face à lui, Rory Kinnear (The Mystery of Edwin Drood, Black Mirror) incarne ce rival qui gagne en stature et va prendre une autre dimension en s'emparant de la couronne : il est tout aussi impeccable (et, après avoir pu l'apprécier dans des registres très différents, je dois dire que j'aime décidément beaucoup cet acteur). Quant à Patrick Stewart (Star Trek : the next generation), il marque durablement grâce une dernière scène de défiance contre le roi qui m'a donné des frissons. David Suchet (Hercule Poirot, Great Expectations) et David Morrissey (State of Play, Blackpool) proposent également de très solides performances, offrant bien la réplique aux personnages centraux. Et puis, dans ce casting qui ravira tout téléspectateur familier des écrans britanniques, on retrouve également Tom Hughes (Silk), James Purefoy (Rome), Lindsay Duncan (Shooting the past, Rome), Samuel Roukin (Appropriate Adult), mais aussi Clémence Poésy, Ferdinand Kingsley, Harry Hadden-Paton ou encore Finbar Lynch (Proof). Pour résumer en une phrase : Richard II rassemble un casting de rêve qui impressionne et contribue grandement à sa réussite.

Bilan : C'est avec une adaptation convaincante de Richard II que BBC2 a ouvert son été. Cette transposition est bien servie par une mise en scène maîtrisée qui sait exploiter le format télévisé jusque dans sa bande-son, certes parfois un peu intrusive, mais souvent juste pour donner la tonalité et conférer une dimension supplémentaire au récit se jouant sous nos yeux. Elle s'appuie aussi sur un casting de choix aux interprétations marquantes. Si les parties suivantes sont du même acabit, cet été 2012 aura un parfum Shakespearien très prononcée !

Une oeuvre conseillée pour tous les amoureux de culture britannique, les amateurs de théâtre, de Shakespeare... et pour tous les curieux qui veulent profiter d'une bien belle transposition à l'écran.

NOTE : 8/10

La bande-annonce de The Hollow Crown :

18:54 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : bbc, the hollow crown, richard ii, ben whishaw, rory kinnear, david morrissey, patrick stewart, david suchet, tom hughes, james purefoy, clemence poésy, lindsay duncan, ferdinand kingsley, samuel roukin, harry hadden-paton, finbar lynch, jeremy irons, tom hiddleston | ![]() Facebook |

Facebook |

01/07/2012

(UK) Hit and Miss, saison 1 : le portrait troublant d'une tueuse à gage qui apprend sa paternité

Jeudi soir s'est achevée en Angleterre, sur Sky Atlantic, la première saison de Hit & Miss. Comptant 6 épisodes de 45 minutes environ, elle avait débuté le 22 mai 2012. Imaginée par Paul Abbott, à qui l'on doit quelques grandes heures de la télévision britannique, comme State of Play, Shameless ou encore, l'an dernier, Exile, et écrite par Sean Conway, elle retenait logiquement l'attention. Et ce d'autant plus qu'elle met en scène une actrice que j'aime tout particulièrement, Chloë Sevigny, tout en proposant un sujet pour le moins atypique. C'était sans conteste la nouveauté que j'attendais le plus outre-Manche pour conclure un printemps qui aura laissé en Angleterre une impression mitigée. Prometteuse et ambitieuse sur le papier, Hit & Miss n'aura tenu toutes ses promesses, mais elle aura cependant été une très intéressante fiction, bien servie par une mise en scène tout simplement superbe.

Mia est une tueuse à gage transsexuelle. Elle mène une vie entièrement dédiée à son travail, tout en suivant un traitement hormonal avant de subir une dernière opération chirurgicale. Son quotidien est bouleversé lorsqu'elle reçoit une lettre d'une ex-petite amie avec laquelle elle avait tenté de faire sa vie il y a quelques années. Mourant d'un cancer, cette dernière laisse derrière elle quatre enfants, dont l'aînée a tout juste 16 ans et, surtout, dont le troisième, Ryan, est le fils de Mia.

Le choc est double pour la tueuse : non seulement elle apprend qu'elle est père, mais en plus elle a été nommée comme le gardien légal de tous les enfants. Sans quitter son métier particulier, avec un patron en apparence compréhensif tant que ses intérêts ne sont pas en danger, Mia part donc pour la ferme isolée dans laquelle vit cette famille. De nombreux défis l'attendent : faire face à son nouveau rôle de parent et être acceptée par ces enfants.

A la lecture de son synopsis, on aurait pu imaginer Hit & Miss s'orienter plutôt vers une série d'action. Or elle se démarque en premier lieu par sa mise en scène étonnamment contemplative. Bénéficiant d'une identité visuelle particulièrement travaillée, elle va démontrer une capacité rare pour se créer une ambiance à part et pour capter, en quelques instantanés, la joie comme la détresse de ses protagonistes. Soutenant et sublimant ce parti pris, la réalisation n'hésite pas à recourir à des plans larges, à l'influence cinématographique. Le rythme est lent. Le récit sait prendre son temps, consacrant invariablement au seul décor quelques secondes de transition entre deux scènes, voire préférant privilégier l'expression des personnages et leurs gestes, pensifs comme déchaînés, plutôt qu'un long discours. Le résultat donne un visuel absolument magnifique, où le paysage du nord de l'Angleterre - la série a été tournée dans la région de Manchester - devient un acteur à part entière du récit, superbement mis en valeur. Cette réalisation, vraiment réussie, ne laisse donc pas insensible.

Si devant Hit & Miss on retient d'abord la forme avant le fond, c'est sans doute parce que la série oscille longtemps entre les tonalités et les storylines, cherchant son équilibre et du liant dans une narration manquant de fluidité. A première vue, il faut dire qu'elle apparaissait comme un étonnant mélange des genres. Paul Abbott reconnaissait lui-même avoir voulu associer en une seule fiction deux thèmes qui ne semblaient pas destinés à cohabiter, un peu à la manière d'Exile. Ainsi Mia est certes une tueuse à gage. Cela a son importance dans son comportement, et on a l'occasion de la voir en action, parfois à plusieurs reprises dans l'épisode, généralement pour conduire des exécutions froides et parfaitement plannifiées. Cependant, la série n'est pas pour autant un thriller. En effet, utilisant les ressorts d'un drama familial, le fil rouge reste celui d'une véritable introspection du personnage central. Dans cette optique, toute centrée sur Mia qu'elle soit, la série ne néglige aucun des quatre enfants, exposant comment chacun réagit au décès de leur mère, qu'il s'agisse, pour les plus grands, d'assumer les difficultés du quotidien, ou pour les plus jeunes, de faire face à cette douloureuse absence.

L'arrivée de Mia dans ce nouvel environnement, avec les responsabilités, mais aussi les nouvelles rencontres que cela permet, offre à Hit & Miss la possibilité de dresser un portrait à la fois fascinant et troublant de ce personnage. Au début de la série, celle qui est né garçon sous le nom de Ryan, est devenue Mia, une transsexuelle qui suit toujours un traitement hormonal et attend de subir une dernière opération chirurgicale pour parachever le changement de sexe. Aux difficultés identitaires inhérent au fait d'être une femme née dans un corps d'homme, au sein d'une famille avec laquelle elle a coupé les ponts dès ses 18 ans, s'ajoutent de nouvelles : la voilà qui apprend l'existence d'un fils dont elle ignorait tout, et de ses trois frère et soeurs laissés sans parent suite au décès de leur mère. Envisager un quotidien au sein d'une cellule familiale, aussi dysfonctionnelle soit-elle, mais aussi apprendre à être un parent pour ce fils - qui lui-même ne sait comment appeler Mia "papa", ce sont autant d'épreuves et d'ajustements compliqués qui vont être exigés d'elle. Cela permet de dépeindre un personnage vraiment intéressant, complexe, sur lequel la série peut logiquement se construire.

Seulement, si la série ne manque ni d'audace, ni d'idées, c'est dans leur exécution que la série montre ses limites, laissant un arrière-goût d'inabouti. Dans la mise en scène de ces dynamiques familiales à part, avec ces jeunes un peu en déshérence et la solidarité sans failles qui lui unit, Hit & Miss n'est pas sans évoquée Shameless. Mais le parallèle s'arrêtera là, car elle ne trouvera jamais ce précieux équilibre, plein de justesse et d'authenticité, porté par une spontanéité naturelle, qui fait la force de la première depuis neuf saisons. Si on perçoit bien la logique narrative qui sous-tend l'ensemble, l'écriture manque de subtilité et de nuance. Elle cède trop souvent à des facilités dommageables, ou prend des raccourcis dans le développement des storylines. Le problème est très perceptible durant les premiers épisodes, avec le parachutage de Mia au sein de cette famille, suivi des premières confrontations puis de l'acceptation progressive, ou encore dans la manière dont est utilisé l'oncle. Si certaines scènes sont réussies, la narration inégale amoindrit leur portée, avec des passages qui sonnent bien trop forcés ou précipités sans transition, pour satisfaire. Peinant donc à trouver la cohésion nécessaire de son récit, Hit & Miss laisse une impression un peu mitigée.

Particulièrement réussie sur la forme tout en manquant de maîtrise sur le fond, on retient également de Hit & Miss la performance de son casting, et plus précisément de son actrice principale. La série doit en effet beaucoup à la magistrale Chloë Sevigny. Cette dernière m'avait déjà fasciné dans Big Love, dans le rôle ambivalent de Nicki, elle m'a une nouvelle fois vraiment impressionnée en interprétant ce personnage exigeant et complexe qu'est Mia. La caméra lui rend d'ailleurs pleinement justice, dévoilant une figure à la fois troublante et marquante.

Si la série peut se reposer sur les épaules de Chloë Sevigny, cela ne signifie pas que le reste du casting va démériter. Au contraire, la série se présente sur ce plan comme très homogène. On retrouve parmi eux plusieurs têtes familières du petit écran anglais : Peter Wight (Party Animals, Public Enemies, Titanic), Jonas Armstrong (Robin Hood, Prisoners Wives), Vincent Regan (Scott & Bailey), Ben Crompton (Pramface, Ideal), Karla Crome (Misfits), Reece Noi (Waterloo Road, Father & Son), Jorden Bennie, Roma Christensen.

Bilan : Série ambitieuse, abordant et mêlant des thèmes multiples (famille, transsexualité, criminalité), Hit & Miss dresse le portrait troublant d'une tueuse à gage à part, utilisant pour cela les ingrédients du drama familial. Tout en marquant durablement par l'atmosphère qui s'en dégage, dotée d'une identité visuelle aboutie et soignée, la série laisse cependant le téléspectateur sur un sentiment mitigé. Souffrant d'une écriture inégale qui manque de justesse, à l'occasion trop excessive ou trop précipitée, elle ne parvient pas à exploiter tout le potentiel entrevu. En résumé, c'est un projet original qui aura bénéficié de bonnes idées mais qui n'aura pas su les retranscrire à leur juste valeur.

Malgré ces réserves, je conseille cependant la découverte : l'ambiance, le ton et le sujet méritent qu'on leur laisse une chance. D'autant qu'il s'agit d'une série dans laquelle on rentre progressivement : je l'ai de plus en plus appréciée au fil des épisodes. Et au vu de la scène finale, j'espèrerais même une saison 2.

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la série :

14:11 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : sky atlantic, hit and miss, chloe sevigny, peter wight, jonas armstrong, vincent regan, ben crompton, karla crme, reece noi, jorden bennie, roma christensen | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2012

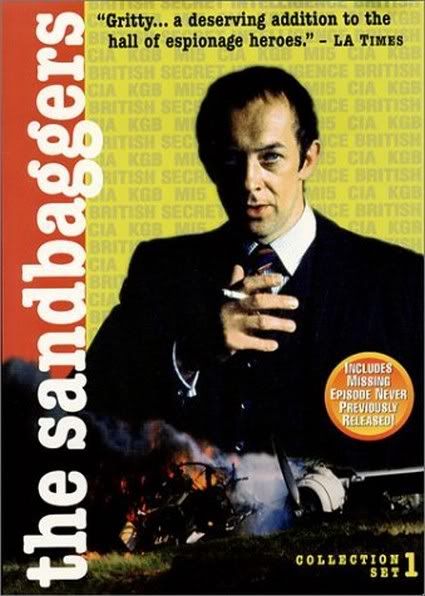

(UK) The Sandbaggers : If you want ‘James Bond’ go to your library.

Vous est-il déjà arrivé de rêver l'existence d'une série ? De fantasmer en imaginant tous les ingrédients que vous aimeriez voir réunis dans une fiction traitant de tel ou tel sujet ? Et puis un jour, vous découvrez que cette série que vous croyiez utopique existe bel et bien. Qu'elle vous attendait en fait depuis (avant) votre naissance. Et vous en êtes réduit à vous demander pourquoi personne n'avait pris soin de vous enjoindre à vous installer devant auparavant. C'est ce qui m'est arrivé au cours des dernières semaines durant lesquelles j'ai visionné les trois saisons d'un bijou d'espionnage d'une qualité rare : The Sandbaggers. La seule autre oeuvre du genre à avoir su me procurer de telles sensations est la mini-série Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Vous imaginez donc mon enthousiasme.

Ce n'est pas sans doute pas un hasard si je fais instinctivement le rapprochement entre ces deux oeuvres : l'ambiance et la complexité de The Sandbaggers sont très semblables à l'univers de John le Carré. C'est une de ces séries d'espionnage qui prend le contre-pied de l'autre voie clinquante ouverte par James Bond, préférant embrasser une forme de réalisme rigoureux aussi éprouvant que fascinant (le titre de ce billet est une réplique du premier épisode). Créée et écrite dans sa majeure partie par Ian Mackintosh, un ancien officier naval, The Sandbaggers a été diffusée sur ITV de 1978 à 1980. Elle compte trois saisons, pour un total de 20 épisodes. C'est la disparition de Ian Mackintosh (dans un accident d'avion dont les circonstances floues sont venues contribuer à l'"aura" de la série), au cours de la saison 3, qui a précipité sa fin. Les trois derniers épisodes, écrits par d'autres scénaristes, sont des ersatz qui prouvent sans doute que seul son créateur pouvait rendre justice à l'essence de la série. C'est sur un cliffhanger qu'elle s'achèvera.

Mais ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment réconfortant à trouver encore - après tout ce que j'ai pu lire ou voir dans le genre de l'espionnage - des oeuvres qui vous impressionnent. Et celle que le New York Times a qualifié de "best spy series in television history", trente ans après sa conclusion, m'a vraiment captivé.

The Sandbaggers est le surnom des agents d'une unité spéciale au sein du Secret Intelligence Service (plus connu sous le nom de MI-6) dont la série suit les activités. Elle s'intéresse plus particulièrement à celui qui dirige ce département des Opérations Spéciales dans lequel sont inclus les sandbaggers, Neil Burnside. Ancien agent de terrain lui-même, ce dernier se dévoue entièrement à son travail. Considérant toujours l'intérêt de son service comme sa première priorité, il s'efforce de placer ses agents dans les meilleures conditions pour intervenir, tout en bataillant régulièrement avec ses supérieurs - sur des questions de coupes budgétaires comme d'ordres de mission - qu'il n'a pas son pareil pour manipuler. C'est un ambitieux solitaire qui n'a que peu d'amis, Willie Caine, aka "Sandbagger One", étant un des rares avec qui il partage une compréhension mutuelle, que les évènements vont souvent fragiliser.

Au sein du MI-6, au fil des deux premières saisons, Neil Burnside trouve progressivement un terrain d'entente avec "C" (James Greenley) en dépit des réflexes de diplomate de ce dernier, mais les choses se compliquent durant la dernière saison où le successeur de Greenley désapprouve catégoriquement les méthodes et le sens de l'initiative de Neil. Le directeur adjoint du MI-6, Peele, n'est guère plus conciliant, leurs vues s'opposant presque toujours. En dehors du service, dans le cadre de ses fonctions, Neil est régulièrement amené à fréquenter Sir Geoffrey Wellingham, secrétaire d'Etat permanent influent qui maîtrise lui aussi les arcanes du pouvoir et a de plus la particularité d'être son ex-beau-père (sa fille et Neil sont divorcés). Enfin, fervent partisan de la "special relationship" qu'entretiennent le MI-6 et la CIA, il consultera souvent le chef de station de l'agence à Londres, Jeff Ross, qui va plus d'une fois le tirer d'affaire.

The Sandbaggers propose une immersion sobre et réaliste dans les hautes sphères du renseignement britannique, décrivant, dans un contexte tendu de guerre froide, les opérations en cours mais aussi les rapports de force qui se jouent en coulisses au sein d'un même camp. L'attrait de la série repose sur la complexité et la richesse de ses scénarios. L'espionnage est un genre qui a été tellement traité qu'il est très difficile de se démarquer, en évitant le convenu, pour réussir à surprendre et à tenir en haleine le téléspectateur. C'est pourtant ce à quoi parvient The Sandbaggers. A chaque épisode, en s'appropriant tous les thèmes classiques du genre (protection des intérêts britanniques à l'étranger, collecte de renseignement, enquête de contre-espionnage pour débusquer une taupe, retournement d'un agent ennemi), elle délivre une histoire toujours très dense, où règnent les faux-semblants. La nature des missions fluctue, les retournements de situation sont constants, souvent inattendus, et le suspense est de mise jusqu'à la dernière minute de l'épisode.

The Sandbaggers n'est pas une série d'action. Elle repose entièrement sur des dialogues très denses. Pour autant, la tension y est palpable comme rarement. Cette dernière se manifeste par les échanges dans les couloirs des différents bâtiments officiels, mais aussi - et de manière très accrue - à chaque scène à l'étranger. Il faut dire que le taux de mortalité des personnages de la série ferait presque passer la section D de Spooks pour un lieu sûr. Le téléspectateur apprend rapidement que la mort peut survenir à tout moment sur le champ des opérations. Elle est brutale. Souvent d'une instantanéité cruelle, sans la moindre préparation : une simple détonation, fatale. L'impression de réalisme émanant de la série est également renforcée par les fins teintées d'amertume, avec leur lot de regrets, sur lesquelles se concluent les épisodes. Nous immergeant dans un univers grisâtre, détaché de toute considération manichéenne, la série fait vraiment preuve d'une maîtrise rare dans la mise en scène des codes des fictions d'espionnage. Comme le montre parfaitement sa figure centrale.

En effet, Neil Burnside est l'archétype du maître espion, avec la part de fascination et de sentiments ambivalents que ces personnages suscitent auprès du téléspectateur. Vivant pour et par son job - une des causes de l'échec de son mariage -, il est prêt à tout dans l'intérêt de son service. Nourrissant de hautes ambitions de carrière, il n'en compromet pas pour autant les principes qu'il juge fondamentaux pour mener des opérations sur le terrain. Arrogant, souvent sarcastique, parfois très cassant, son sens de la répartie et son intransigeance lui font à plusieurs reprises franchir les limites de l'insolence et s'exposer à des conflits ouverts avec ses supérieurs. Ces derniers apprennent d'ailleurs très vite à se méfier de leur subordonné : maîtrisant l'art de la manipulation et de la compartimentalisation des informations, prenant rarement un refus comme une fin de non recevoir définitive, Neil use et abuse de toutes les ficelles pour parvenir à ses fins. Il n'hésite pas à désobéir à des ordres directs ou à oublier d'informer ses supérieurs de certaines des missions jugées essentielles qu'il orchestre en sous-main, en passant notamment par la CIA.

Pourtant, derrière cette apparence froide, la réussite de la série va être de ne jamais oublier qu'elle met en scène des êtres humains, avec leurs passions sincères, leurs égos, mais aussi leurs limites et leurs failles. Les évènements sont rarement cléments avec Neil. Sa vie, entièrement liée au service, subit les aléas et contre-coups de ce dernier, jusque dans ses relations amoureuses. Prêt à tous les sacrifices dans l'intérêt supérieur du pays, il ne se remettra jamais complètement du bouleversant final de la saison 1. Les fondations de son amitié avec Willie Caine en ressortiront également très ébranlées. Si Neil est le pivôt de la série, The Sandbaggers n'en néglige cependant pas sa galerie de personnages, proposant des protagonistes toujours nuancés et fouillés. Chacun à leur manière, ils tentent d'imposer leurs vues. Neil est loin de ressortir toujours vainqueur de ces joutes ; il verra ainsi plusieurs fois la ruse et le pragmatisme de Wellingham ou encore la médiocrité persévérante de Peele l'emporter et le réduire à l'impuissance.

The Sandbaggers est toujours aussi brillant sur le fond, mais c'est logiquement sur la forme que la série a plus vieilli (sa première saison date de 1978). Si la réalisation est limitée (beaucoup de huis clos dans les bureaux de pouvoir à Londres), sans véritable prise risque, c'est cependant surtout durant les scènes d'action que la mise en scène apparaît datée. Cela n'amoindrit pas l'impact de la série car ces dernières n'ont jamais été l'assise déterminante d'une oeuvre qui repose avant tout sur son scénario, ses dialogues et ses acteurs. L'intensité et le suspense demeurent intacts et se savourent comme au premier jour. De plus, pour nous mettre dans l'ambiance, le générique joue admirablement son rôle (cf. la première vidéo ci-dessous) : son thème musical, entêtant et intrigant, offre un mélange qui correspond à la tonalité de la série, qu'illustrent aussi les images choisies, où aucun visage n'apparaît.

Enfin, The Sandbaggers bénéficie d'un très solide casting qui n'est pas étranger à la fascination qu'exerce la série. L'interprète de Neil Burnside est Roy Marsden. Sa réussite va être de parvenir à toujours maintenir l'ambiguïté de son personnage, le téléspectateur conservant une empathie avec lui, partageant ses dilemmes, s'efforçant de le comprendre, alors même que certaines actions auraient pu le rendre antipathique. Neil Burnside est est un maître espion redoutable, mais il n'en reste pas moins toujours très humain, avec des failles perceptibles. A ses côtés, Ray Lonnen incarne un subordonné à la loyauté indéfectible, l'acteur faisant bien ressortir l'ironie que son personnage manie régulièrement. Alan MacNaughtan, Richard Vernon, Jerome Willis ou encore Dennis Burgess représentent tous les facettes de l'establishment des hautes sphères du pouvoir britannique, se montrant convaincants dans des registres très différents. Quant à Bob Sherman, il apporte une sacrée présence pour jouer l'américain Jeff Ross.

Bilan : Série d'espionnage où la subtilité et la complexité du scénario l'emportent sur l'action, capable de ménager un suspense prenant jusqu'à l'ultime twist qui prendra fréquemment par surprise le téléspectateur, The Sandbaggers est une fiction à l'écriture brillante et au casting particulièrement solide. Sa noirceur et ses ambivalences captivent et fascinent. La sobriété et la rigueur avec laquelle elle dépeint et nous immerge dans ces jeux d'espions létaux laissent une rare impression d'authenticité et de réalisme qui n'est pas sans évoquer l'ambiance des romans de John le Carré. C'est indéniablement une très grande série d'espionnage, une des plus abouties qu'il m'ait été donné de voir.

Une oeuvre incontournable que je conseille fortement à tous les amateurs de fictions d'espionnage, et même au-delà. Si l'annulation de Spooks ou de Rubicon vous a laissé orphelin au cours de ces dernières saisons, n'hésitez pas à remonter le temps !

NOTE : 9,25/10

Le générique de la série :

12:30 Publié dans (Oldies - 50s-80s), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : itv, the sandbaggers, roy marsden, richard vernon, ray lonnen, alan macnaughtan, jana sheldon, bob sherman, dennis burgess, diane keen, jerome willis, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2012

(UK) Whitechapel, saison 3 : l'Histoire (criminelle) est un éternel recommencement ?

Cet hiver, j'ai dû laisser un certain nombre de séries de côté par manque de temps. Parmi elles, la saison 3 de Whitechapel, une série que j'ai toujours appréciée pour son ambiance particulière, mais dont je me disais qu'elle arrivait à bout de son concept en ayant exploté deux fois d'affilée l'hypothèse d'un copycat (Jack l'Eventreur, les jumeaux Kray) reproduisant des crimes passés. La saison 2 était agréable à suivre, mais avait nécessité une importante part de "suspension of disbelief" que je craignais de voir devenir vraiment problématique.

Cependant, la lecture de la critique de Carole sur Critictoo m'avait convaincu de lui laisser sa chance, malgré mes hésitations, pour une nouvelle fournée de six épisodes, diffusés au cours de l'hiver sur ITV1 du 30 janvier au 5 mars 2012. Je dois donc la remercier, car j'ai pris beaucoup de plaisir devant une série qui, manifestement, a identifié ses atouts et sait les mettre en avant.

La bonne initiative des scénaristes pour cette saison, c'est d'avoir su garder la particularité de départ de Whitechapel - son utilisation de l'Histoire - tout en renouvelant le concept de base. Désormais les anciennes affaires exhumées des archives criminelles de la police anglaise - et même au-delà des frontières ! - servent d'inspiration pour offrir d'autres perspectives sur les meurtres à résoudre, sorte de modélisation de faits divers pouvant se reproduire à une autre époque.

Si la saison comporte 6 épisodes, elle est divisée en trois enquêtes distinctes qui s'étalent chacune sur deux épisodes. De brefs arcs narratifs qui permettent à la série de naviguer entre différentes affaires sanglantes. Du côté de l'équipe, Joseph Changler dirige toujours l'équipe, assisté de Ray Miles. La principale nouveauté de cette saison est le recrutement d'Edward Buchan, qui quitte son statut de consultant/passionné officieux pour un vrai poste au sein des forces de l'ordre, ou plus précisément de leurs archives.

La réussite de cette troisième saison de Whitechapel tient aux deux grands atouts qu'elle parvient à mobiliser pour délivrer six épisodes très plaisants à suivre. Elle compense habilement le manque de crédibilité de son concept de base, cette utilisation particulière de l'Histoire, par l'ambiance que cette approche lui permet d'explorer. Car avec ses meurtres sanguinolants, ses ruelles sombres et ses figures inquiétantes et marginales croisées lors de ses enquêtes, Whitechapel flirte allègrement avec le genre semi-horrifique. Lui empruntant certains codes narratifs, mais aussi ses mythes, elle reste une série policière qui semble nous entraîner toujours plus loin dans les confins de la noirceur de l'âme humaine. Elle se construit ainsi une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante des plus intéressantes. Une des constances des affaires est la violence des crimes, lesquels sont généralement commis en séries. Le nombre de victimes, et donc les cadavres, s'accumule. La durée de deux épisodes est relativement bien gérée, même si elle oblige parfois à certaines brusques accélérations dans la résolution des intrigues.

Parallèlement, le second attrait de Whitechapel demeure la dynamique qui unit ses différents personnages. Il y a bien sûr le duo principal, composé du DI Chandler et du DS Miles, si dissemblables mais désormais solidement unis dans les turbulences des affaires qu'ils mènent. Au fil de la saison, on perçoit à quel point cette amitié est aussi chargée d'une certaine affection paternelle de la part de Miles, qui est conscient qu'il doit parfois protéger son supérieur de lui-même. Un des fils rouges personnel de la saison sera de tenter bon gré, mal gré de trouver une petite amie à Joe ; des essais qui se finiront en sorties théâtrales ou en larmes. Ed Buchan découvre lui les responsabilités liées à la place désormais officielle qu'il occupe dans les enquêtes, avec la difficulté des choix à faire. Le personnage connaîtra un intéressant développement plus introspectif. Enfin, Whitechapel ne néglige pas toute l'équipe qui entoure Joe Chandler, avec des rôles secondaires, bien dépeints, qui s'insèrent très bien dans la dynamique d'ensemble de l'unité. Une bonne partie de la fidélité du téléspectateur repose donc sur l'indéniable attachement qui naît envers toute cette galerie de protagonistes.

Sur la forme, Whitechapel conserve son identité visuelle soignée, avec une photographie sombre qui semble tout droit tirée des plus noirs polars. La réalisation est très bien maîtrisée, la caméra n'hésitant pas à jouer parfois avec les nerfs du téléspectateur lorsque ses inspirations horrifiques se réveillent le temps de ces quelques scènes qui laissent entrevoir un des crimes de l'épisode. Accompagnant cette tonalité, la musique se révèle toute aussi efficace pour poser l'ambiance.

Enfin, la série dispose d'un casting qui m'est devenu, au fil des saisons, très sympathique et qui continue de délivrer de solides performances. Rupert Penry-Jones, dans ce rôle toujours un peu ambigü d'un DI consciencieux, mais avec ses insécurités (et notamment cette tendance à voir resurgir ses troubles obsessionnels compulsifs et autres rituels), forme une équipe convaincante, associé à un Phil Davis qui a la réplique du vétéran toujours aussi prompte. Steve Pemberton investit un arc plus intime, assez touchant, qui lui donne pleinement la mesure de s'exprimer. A leurs côtés, on retrouve Sam Stockman, Ben Bishop, Hannah Walters, Claire Rushbrook ou encore Alice Newman.

Bilan : Avec cette troisième saison, Whitechapel réussit le défi de se renouveler tout en gardant les fondations qui ont fait le charme et l'attrait de la série depuis ses débuts. Peu importe la fragilité de cette idée de départ, d'exploiter l'Histoire pour éclairer le présent, c'est le plaisir de retrouver des personnages attachants, fidèles à eux-mêmes et dont les relations sont bien traitées, qui l'emporte. Le téléspectateur se laisse entraîner dans cette atmosphère sombre, parfois glauque, souvent inquiétante, à la frontière de l'horreur mais sans jamais y basculer totalement. Une fiction policière avec sa propre identité.

En résumé, ceux qui ont apprécié les deux premières saisons devraient pareillement aimer cette troisième !

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la saison 3 :

07:49 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : itv, whitechapel, rupert penry-jones, phil davis, steve pemberton, sam stockman, ben bishop, hannah walters, claire rushbrook, alice newman | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2012

(UK) Being Human, saison 4 : un nouveau départ pour une série fidèle à elle-même

Bien négocier cette saison 4 était sans doute le plus grand défi qu'ait jamais relevé Being Human depuis sa création. Ayant toujours fait de ses personnages son atout principal et les garants de la fidélité du public, la série allait devoir prouver sa capacité à se renouveler. Car, dans la continuité du final sur lequel elle nous avait quitté, le premier épisode de la saison 4 sera celui qui referme définitivement un chapitre : celui de la première ère de Being Human. En effet, du trio original, seule Annie demeure fidèle au poste, protectrice autoproclamée du bébé laissé derrière eux par George et Nina, Eve, un War Child qui suscite tant d'attentions.

Le téléspectateur pouvait naturellement craindre que la série ne s'égare dans une sorte de re-boot maladroit, devenant un ersatz sans saveur de ce qui avait fait cette fiction. Mais les scénaristes feront le bon choix : celui de rester fidèle au cadre conceptuel de la série, cette idée, un peu farfelue sur le papier, d'une cohabitation entre un vampire, un loup-garou et un fantôme, chacun s'entraidant pour supporter leurs conditions respectives. Et parvenant à introduire de nouveaux protagonistes ou en développant de plus anciens, comme Tom désormais esseulé, la saison 4 n'aura pas démérité. Certes, certains schémas narratifs invariables ont perdu un peu de leur charme, mais dans l'ensemble, la greffe tentée aura permis de passer 8 épisodes très sympathiques.

Si Annie symbolise la continuité et la fondation sur laquelle s'appuyer, la première réussite de cette saison 4 tient à sa faculté à reformer des dynamiques au sein d'un nouveau trio principal reconstitué dans les deux premiers épisodes. On y retrouve des éléments familiers, mais aussi certaines approches très différentes, notamment dans le duo loup-garou/vampire qui s'esquisse. En effet, lorsque le téléspectateur avait rencontré pour la première fois George et Mitchell, ces derniers avaient déjà une solide amitié établie en dépit de leur nature respective. Ici, l'association de départ est plus malaisée et difficile. La saison va nous permettre d'assister à la construction d'une confiance fragile, se consolidant peu à peu. Du respect qui s'installe naîtra même une véritable amitié. Ainsi, non seulement la paire formée par Tom et Hal, véritable valeur ajoutée de la saison, fonctionne très bien, mais de plus, tout en ne reniant pas les thématiques classiques liées à leur antagonisme de loup-garou et de vampire, la série ne se contente pas d'un simple copier-coller du passé.

L'éducation de Tom au milieu d'un environnement surnaturel hostile omniprésent et ses réflexes de combattant rendent le personnage très différent des incertitudes que pouvait manifester George. Sa jeunesse est également un facteur non négligeable : il va devenir adulte au fil de la saison. A l'opposé, si Hal a des problèmes typiquement vampiriques, devant combattre cette soif de sang jamais assouvie, c'est aussi un vampire très âgé (un "Old one"), qui a du recul par rapport à sa condition et aussi à ses illusions. Enfermé depuis longtemps dans un cycle qui semble insurmontable, où à des décennies de sevrage succèdent des décennies de sauvagerie indescriptible, il cherche constamment à maintenir un équilibre. La ritualisation de son quotidien, qui confine à des troubles obsessionnels compulsifs, ainsi que son ouverture progressive sur le monde que lui permettent ses nouveaux colocataires, apportent une complexité à ce personnage très intéressant se dévoilant peu à peu.

Fidèle à ce qui fait le charme de la série depuis ses débuts, la saison 4 s'attache donc à développer une dimension humaine très appréciable. Elle se rappelle aussi que c'est à la croisée des tonalités, dans ces oscillations entre passages légers et drama horrifique, que Being human s'est créée une identité à part dans le registre du fantastique. Evitant toute sur-dramatisation, la série trouve un juste équilibre. Si les évènements causeront leur lot de morts, et en dépit d'un fil rouge clairement apocalyptique, la saison 4 sera néanmoins moins sombre et désespérée que la troisième. Peut-être est-ce parce que, malgré toutes les menaces, elle donnera toujours la priorité à l'exploration et au développement des personnages principaux, ne négligeant pas non plus les créatures surnaturelles de passage le temps d'un épisode. Rafraîchissante et humaine, elle suscite l'attachement du téléspectateur, fidélisant un public qui, finalement - et presque par surprise en ce qui me concerne -, en vient à apprécier le sang neuf permis par ce nouveau départ.

Au-delà de ses atouts inchangés, Being human conserve aussi ses faiblesses. En premier lieu, c'est la mythologie de la saison, centrée sur Eve et l'arrivée prochaine des Old Ones, anciens vampires décidés à s'approprier le monde, qui peine à convaincre. Si les perspectives apocalyptiques sont efficaces, le mystère autour du War Child sonnera toujours un peu trop creux. Par ailleurs, la série laissera entrevoir de bonnes idées, avec un potentiel intéressant, mais la chute finale ne sera pas toujours à la hauteur, à l'image de Nick Cutler, vampire pragmatique censé nous faire patienter jusqu'aux Old Ones et qui finira par leur voler la vedette et le titre de méchant le plus réussi de la saison. Outre ses excellentes lignes de dialogues ("They're eating my focus group !"), c'est un personnage qui va acquérir une vraie dimension au fil des épisodes, pour rencontrer une fin aussi expéditive que décevante dans le dernier épisode. Le fil rouge aura donc eu ses promesses inachevées, sans pour autant que cela porte préjudice à la saison en elle-même.

Enfin, côté casting, Being Human peut une nouvelle fois s'enorgueillir d'accueillir quelques guest stars particulièrement convaincantes, comme Mark Gatiss (Sherlock) dans le dernier épisode. Cependant, celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu est indéniablement Andrew Gower (Monroe) qui, tout au long de la saison, a bénéficié des ces quelques répliques qui marquent. Il aura fait un très bon travail pour incarner, avec aplomb et distance, Cutler, vampire adepte des nouvelles technologies ne manquant pas de ressources. Dans un autre registre, Kate Bracken s'est également très bien imposée en potentielle petite amie, puis fantôme au fort caractère.

Parmi le trio principal, Lenora Crichlow est restée fidèle à elle-même, dans un rôle parfois un peu agaçant mais qui garde sa logique. Michael Socha interprète avec une spontanéité bienvenue Tom ; il a l'art de savoir nous rappeler soudain, au détour d'une réaction immature, qu'en dépit des épreuves et des horreurs, Tom reste un jeune homme qui a tant à apprendre. Mais ma révélation personnelle de la saison aura été Damien Molony, acteur irlandais charmant que je n'avais jamais eu l'occasion de croiser jusqu'à présent dans le petit écran. Il réussit à retranscrire de manière convaincante toutes les facettes de Hal, du vampire maniéré avec son quotidien entièrement ritualisé au charismatique et puissant buveur de sang. Jouant sur l'ambivalence de son rôle, mais aussi sur sa transformation progressive au contact des deux autres membres du trio, il aura vraiment réussi à trouver très vite ses marques dans l'univers de la série.

Bilan : La saison 4 de Being Human a offert à la série un nouveau départ. Au vu de la place déterminante qu'ont toujours occupée les personnages, redistribuer les rôles et repartir avec de nouveaux protagonistes principaux était loin d'être un pari gagné d'avance. Pourtant, en restant fidèle à elle-même, à son fantastique à la tonalité mi-drama, mi-comédie, à sa mise en valeur soignée de personnages attachants, la série a réussi à relativement bien négocier ce tournant difficile, conservant également ses limites mythologiques structurelles. Ce n'est plus le Being Human que nous connaissions, mais elle a précieusement conservé l'âme du show. C'est le plus important.

Une saison 5 de 6 épisodes a d'ores et déjà été commandée ; et s'il est acquis qu'Annie ne reviendra pas, je serai au rendez-vous pour la suite des aventures de Hal, Tom et des autres...!

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la saison :

Le prequel de Hal :

16:44 Publié dans (Séries britanniques), Being Human | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : being human, bbc, lenora crichlow, michael socha, damien molony, mark gatiss, andrew gower, kate bracken | ![]() Facebook |

Facebook |