26/10/2014

(AUS) The Code, saison 1 : un thriller politique, reflet de problématiques contemporaines

Journalistes en quête de vérités, autorités gouvernementales plus ou moins zélées et secrets mal gardés forment invariablement le cocktail explosif parfait à partir duquel construire des thrillers qui s'adaptent très bien au format semi-long offert par les mini-séries. La télévision ne s'y est pas trompée, s'essayant assez régulièrement au genre, avec plus ou moins de réussite, du classique britannique State of Play, justement érigé en modèle, à la récente tentative norvégienne, beaucoup plus mitigée, qu'a été Mammon en début d'année. Dans la droite ligne de ces plus ou moins illustres prédécesseurs, cet automne, c'est le petit écran australien qui a apporté sa pierre à l'édifice avec The Code.

Créée par Shelley Birse, et débutée le 21 septembre dernier sur ABC1, cette mini-série s'est achevée il y a quelques heures en Australie (et hier soir en Angleterre, grâce à la diligence de BBC4) au terme de six épisodes. Portée par un casting solide, au sein duquel le sériephile reconnaîtra notamment Ashley Zukerman (actuellement dans Manhattan, dont je vous parlais il y a quelques semaines), Lucy Lawless (Xena) ou encore un Aden Young (Rectify) sous-employé mais impeccable dans ses quelques scènes, elle s'est révélée efficace à plus d'un titre. L'occasion d'y consacrer un billet dominical... australien.

[Edit du 26/11/2014 : La série a finalement été renouvelée pour une seconde saison.]

En six heures, The Code tisse une toile complexe dans laquelle vont tenter de se mouvoir des protagonistes qui ne seront guère ménagés tout au long de la série, se retrouvant pris dans des engrenages et des enjeux qui leur échappent. Le récit est dense, construit autour de plusieurs storylines parallèles, sans lien évident entre elles, mais qui sont destinées à se rejoindre et se répondre. Tout part d'une fuite gouvernementale mal orchestrée censée révélée une affaire de mœurs éclaboussant un homme politique. Une feuille de brouillon froissée, glissée dans le dossier, va pourtant conduire Ned Banks, un journaliste, bien au-delà de cette seule histoire : elle l'amène à s'intéresser à un mystérieux accident, impliquant deux adolescents aborigènes, qui s'est produit récemment dans un coin reculé du bush australien. Partant de là, la mini-série rassemble avec aplomb tous les ingrédients du thriller moderne, laissant entrevoir, au sein d'une démocratie australienne où la liberté d'information apparaît cadenassée au nom d'intérêts supérieurs, une face très sombre du pouvoir.

Déroulant une partition familière, entre recherche de sources, intimidations officielles et enquêtes de terrain, The Code ajoute une dimension particulière en y mêlant des problématiques liées à internet, du cyber-activisme jusqu'au contrôle même des informations et des documents mis en ligne sur le réseau. Le duo principal reflète ce parti pris narratif. Ned et Jesse Banks sont deux frères qui symbolisent les deux versants des quêtes d'exposition de la vérité aujourd'hui, à l'ère de WikiLeaks : l'un est journaliste, travaillant pour un site web d'informations, le second est un hacker, que le premier s'efforce -sans réussite- de tenir éloigner des ordinateurs. Ce sont donc des thématiques multiples que la mini-série est en mesure d'aborder. Si l'histoire est rondement menée, avec un dénouement cohérent où toutes les pièces réussissent à s'emboîter, l’œuvre a cependant le défaut de sa richesse : elle n'évite pas certains passages un peu brouillons, se dispersant parfois et ne liant pas toujours de manière maîtrisée tous les aspects qu'elle met en scène. Mais ces quelques flottements ne l'empêchent pas de rester efficace.

La consistance de The Code s'explique notamment par son investissement dans ses personnages : cela lui confère une épaisseur qui dépasse la seule mécanique à suspense attendue d'un thriller. La mini-série propose en effet une galerie de protagonistes secondaires ayant leur propre part d'ambiguïté à démêler face aux événements, et se retrouvant contraints de prendre position. En outre, au cœur du récit, figurent deux frères très différents. La situation de crise qu'ils traversent va être l'occasion d'explorer la relation complexe, non dénuée d'ambivalence, qu'ils ont nouée, et les limites auxquelles son fonctionnement se heurte. Jesse est en effet atteint d'une forme d'autisme ; Ned a toujours pris sur lui de s'occuper de son frère. Si ce dernier est brillant derrière un écran d'ordinateur, il lui est beaucoup plus difficile de fonctionner en société. Entre Ned et Jesse, un lien de dépendance s'est forgé, chacun envahissant la vie de l'autre, sans être capable de s'épanouir dans la sienne. Les tensions sont fréquentes. Elles vont être exacerbées par l'engrenage dans lequel ils sont entraînés. En les poussant à bout, cette affaire les conduit à remettre en perspective leurs rapports et à s'émanciper, à leur manière.

Enfin, The Code dispose d'un dernier atout qui joue un rôle important dans l'immersion réussie du téléspectateur dans cet univers : la réalisation. Il s'agit en effet d'une mini-série à l'esthétique travaillée, visuellement très réussie. La caméra s'attache à mettre pleinement en valeur le cadre australien. Suivant une technique proche de celle adoptée au printemps dernier par The Gods of Wheat Street, également diffusée sur ABC1, la mini-série intègre, entre certains scènes, de courtes séquences de plans extérieurs dans lesquelles le paysage défile en time-lapse - nous égarant ainsi dans le bush australien, ou dans le ciel, entre couchers de soleil et étoiles. Ce travail d'ambiance, qui est sans doute à rapprocher de celui que maîtrisent à merveille les fictions scandinaves, donne un cachet supplémentaire à la fiction. À noter également, pour compléter ces efforts de forme, que la mini-série propose un vrai générique, au rythme nerveux, qui donne aussi très bien le ton.

Thriller politico-médiatique efficace, The Code déroule une partition classique au genre, en prenant soin d'y intégrer des problématiques contemporaines concernant l'information, sa liberté et son contrôle, à l'ère d'internet, au sein de démocraties parfois bien promptes à sacrifier la liberté d'information -et d'autres droits de ses citoyens- au nom de supposés intérêts supérieurs. Un peu brouillonne à l'occasion, se dispersant, mais ne manquant pas de ressources, ni de thèmes à explorer, la mini-série se révèle dense et prenante. Et le voyage visuel qu'elle permet au sein du paysage australien achève de transporter le sériephile à l'âme voyageuse. À découvrir !

(Pour les lecteurs français, sachez que The Code est annoncée la saison prochaine sur Arte. Merci @Lordofnoyze pour l'information.)

NOTE : 7,25/10

La bande-annonce de la mini-série :

21:15 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : australie, the code, abc1, dan spielman, ashley zukerman, lucy lawless, aden young, adele perovic, adam garcia, chelsie preston crayford, paul tassone, dan wyllie, david wenham | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2014

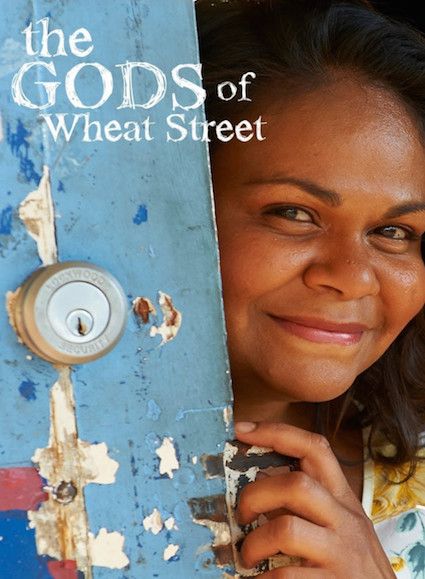

(AUS) The Gods of Wheat Street : portrait de famille aborigène empli de fraîcheur et d'émotions

Restons dans les petits écrans de l'hémisphère sud encore aujourd'hui, pour retourner en Australie et cette fois-ci s'intéresser à une série actuellement en cours de diffusion : The Gods of Wheat Street. C'est sur la recommandation de Dibs que j'ai découvert cette fiction ce week-end. Créée et écrite par Jon Bell (dont je vous conseille une interview intéressante sur la genèse de cette œuvre), proposée le samedi soir depuis le 12 avril 2014 sur ABC1, cette série annoncée pour 6 épisodes (d'1 heure chacun) raconte le quotidien d'une famille aborigène dans l'Est de l'Australie.

Un tel thème conduit naturellement à la rapprocher d'une des belles réussites de la télévision australienne de ces dernières années, Redfern Now. On retrouve en effet à leur origine la volonté de ABC1 d'offrir une meilleure exposition dans ses fictions à cette communauté. Jon Bell a d'ailleurs écrit deux épisodes de Redfern Now. Cependant, The Gods of Wheat Street opte pour une approche très différente. Chargée de vitalité et de chaleur humaine, c'est une fiction pleine de fraîcheur qui oscille entre les ambiances et les tons. Une jolie découverte, attachante, qui installe un cocktail d'émotions dans votre télévision.

[La review qui suit a été rédigée après le visionnage des quatre premiers épisodes.]

The Gods of Wheat Street nous plonge dans le quotidien de la famille Freeburn, qui habite Casino, une petite ville au nord de Sydney. Depuis le décès de sa mère, Odin s'est efforcé de préserver et protéger l'unité familiale, envers et contre toutes les épreuves qu'ils ont pu traverser. C'est lui qui, dès sa majorité, a élevé ses demi-frères et sœur. Tandis qu'Ares est aujourd'hui en prison, les deux plus jeunes vivent toujours chez Odin : Isolde rêve de mode, Tristan de football (il y aurait tout un article à consacrer aux prénoms des personnages dans cette série !). De plus, Odin s'est depuis marié. Mais sa femme l'a quitté pour les sirènes de Sydney, le laissant élever seul leurs deux filles. Heureusement, pour l'aider au quotidien, il peut compter sur sa belle-sœur, Libby, qui fait partie intégrante de leur maisonnée dans laquelle elle passe beaucoup de temps.

Comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée à gérer au jour le jour, le premier épisode débute par la mort de l'employeur d'Odin. Son héritier décide de vendre tous les garages à la rentabilité douteuse de la société paternelle, mettant ainsi en danger l'avenir professionnel d'Odin. Les Freeburn doivent aussi composer avec différents protagonistes qui ont de lourds contentieux avec certains membres de la famille. Heureusement, pour guider Odin, l'esprit de sa défunte mère passe à l'occasion le voir, surtout lors des périodes de crise ; une apparition qui lui rappelle sa mission de protection de la famille qu'elle lui a confiée juste avant sa mort, et veille aussi sur toute cette maisonnée.

The Gods of Wheat Street est d'abord un portrait de famille, animé, empli d'une chaleur humaine communicative et traversé par une joyeuse cacophonie. On y suit l'évolution de toute une galerie de personnages bien campés et vite attachants. La série emprunte aux grandes dynamiques traditionnelles du drama familial, trouvant instantanément cet équilibre caractéristique, aussi volatile que précieux, qui fait tout l'attrait du genre. Elle n'en conserve pas moins une identité qui lui est propre, exploitant à cette fin pleinement son cadre australien. Les Freeburn ont en effet traversé bien des crises -des drames, même- et portent en eux bien des blessures laissées par la vie et mal cicatrisées. Cependant, ils sont toujours repartis de l'avant, préservant envers et contre tous ce lien qui les unit, malgré les tensions inévitables. Ce sont plusieurs générations, et des histoires personnelles différentes, qui se côtoient au sein de la maisonnée. Le quotidien dépeint oscille entre amours contrariés, frustrations financières et mauvaises rencontres, avec des choix importants à faire pour certains. Si la série n'évite pas quelques poncifs, elle négocie avec assurance ses choix narratifs, portés par des dialogues où bien des répliques font mouche.

De manière générale, The Gods of Wheat Street est une fiction engageante. Le charme opère notamment grâce à la fraîcheur qui émane d'elle, accentuée par l'immersion australienne. Plus encore, la série se révèle capable de jouer sur une très large palette émotionnelle : elle peut être légère, presque comique, l'instant d'après déchirante, le tout avec une intensité constante. Tour à tour drôle et touchante, elle mélange les tonalités et change d'ambiance sans transition avec une simplicité désarmante. L'écriture, versatile, virevolte au gré des personnages et des instantanés capturés, entraînant le téléspectateur dans un tourbillon où mises en scène comiques cohabitent avec des passages autrement plus poignants. L'ensemble sonne sincère et souvent naturel à l'écran. C'est d'ailleurs ce style déjouant les classifications qui lui permet d'introduire, sans dérouter, ni rompre l'harmonie, une touche de fantastique. L'esprit de la matriarche défunte semble en effet simplement se promener parmi ses descendants, sans que des effets spéciaux soient nécessaires pour marquer cette apparition. Les quelques échanges initiés par elle avec Odin, puis Athena, paraissent à la fois ordinaires et surréalistes. Tout cela semble un peu à part... à l'image de la série.

En outre, The Gods of Wheat Street est intéressante sur le plan formel. La réalisation est dynamique et maîtrisée, la photographie travaillée avec une teinte dominante versant dans les couleurs chaudes. Derrière la caméra, on retrouve notamment Catriona McKenzie qui avait fait un travail admirable dans The Circuit, il y a quelques années sur SBS. Au sein de chaque épisode, certaines scènes sont entrecoupées de plans extérieurs du paysage australien, où la caméra capture le ciel et ses nuances colorées : un beau travail d'ambiance qui a été confié à Brendan Lavell. Outre ses effets visuels réussis, The Gods of Wheat Street est en plus rythmée par une bande-son entraînante, utilisant des instrumentaux dont les sonorités évoquent les grands espaces, et quelques chansons parfaitement choisies qui contribuent à l'immersion du téléspectateur dans ce cadre très vivant. Le générique d'ouverture allie d'ailleurs à merveille le style musical et ces plans australiens, résumant l'atmosphère particulière qui se dégage de l'ensemble (pour un aperçu, il s'agit de la première vidéo ci-dessous).

Côté casting, si vous êtes un téléspectateur de Redfern Now, vous avez déjà croisé dans un ou plusieurs épisodes une bonne partie des acteurs. C'est Kelton Pell (The Circuit, Cloud Street) qui interprète Odin, celui autour de qui demeurent pour l'instant unis les Freeburn. Au sein de sa fratrie dont il a eu la charge après la mort de sa mère, on retrouve Shari Sebbens, Mark Coles-Smith et Bruce Carter (The Circuit, Hard Rock Medical). Rarriwuy Hick et Miah Madden incarnent les filles d'Odin, toutes deux apportant une présence très énergique. De son côté, Ursula Yovich est cette mère fantomatique qui leur rend visite à l'occasion, esprit qui avertit, donne un coup de pouce, sans jamais apporter de réponse claire. Enfin, le portrait ne serait pas complet sans citer Lisa Flanagan (Double trouble) qui accompagne les Freeburn au quotidien et rêve d'être plus pour Odin qu'une simple belle-sœur... alors même que ce dernier n'a toujours pas divorcé de sa sœur.

Bilan : Plus qu'un simple drama familial auquel elle emprunte nombre de ressorts narratifs, The Gods of Wheat Street offre un mélange des tonalités un peu à part et bien à elle, pour dépeindre cette famille aborigène complexe dans une Australie loin des grandes villes. Le rire et le drame se côtoient constamment dans cette œuvre, tour à tour légère, émouvante, voire surréaliste. Le dépaysement est garanti par quelques plans servant de transition qui capturent magnifiquement les paysages, le tout accompagné d'une bande-son inspirée qui sonne comme une invitation à l'évasion. Il émane de l'ensemble une fraîcheur et une vitalité dans lesquelles il est aisé de se laisser entraîner. Avis aux amateurs.

NOTE : 7,5/10

Le générique de la série :

La bande-annonce de la série :

17:35 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, abc1, the gods of wheat street, kelton pell, lisa flanagan, shari sebbens, ursula yovich, mark coles-smith, bruce carter, rarriwuy hick, miah madden, richard green, tessa rose, david field, millie samuels, mouche phillips, alfie gledhill, lauren hamilton, frederick copperwaite | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2014

(Pilote AUS) Devil's Playground : au sein de l'Église catholique australienne de la fin des années 80

Outre des histoires d'épidémie, le deuxième grand thème du Festival Séries Mania 2014 était le religieux. Un de mes grands regrets a d'ailleurs été de ne pas pouvoir découvrir l'israélienne Mekimi, sur laquelle j'ai entendu de très bons échos. Parallèlement, côté français, j'ai pu assister à la projection des premiers épisodes de la saison 2 de Ainsi Soient-Ils, qui sera diffusée cet automne sur Arte : si la première saison m'avait laissé bien des réserves, cette seconde démarre vraiment sur de très intéressantes promesses (j'aurais sans doute l'occasion d'y consacrer un billet prochainement). En restant au sein de l’Église catholique, une autre série a retenu mon attention : l'australienne Devil's Playground.

Encore inédite en Australie (elle était au festival en "avant-première mondiale"), où elle sera diffusée d'ici la fin de l'année sur Showcase, Devil's Playground comptera en tout 6 épisodes. Elle est la suite d'un film du même nom (The Devil's Playground) de Fred Schepisi datant de 1976. Elle reprend le même protagoniste principal, Tom Allen, qui était alors enfant dans un séminaire, et qui est désormais devenu psychiatre et père de famille. Fait notable, le personnage demeure toujours interprété par le même acteur, Simon Burke, à 38 années d'intervalle. Les deux histoires sont cependant indépendantes. Si Devil's Playground partage son point de départ criminel -la mort d'un enfant- avec bien d'autres séries récentes, à l'image de Broadchurch ou Mayday, elle n'en est pourtant pas une énième déclinaison policière. Il s'agit en effet avant tout d'une œuvre qui, au sein d'une communauté, s'interroge sur le pouvoir et la religion.

Devil's Playground s'ouvre en 1988. Depuis le film d'origine, Tom Allen a bien grandi : il est devenu psychiatre, père de deux enfants. Il est veuf quand débute la série. Toujours croyant et pratiquant, il fréquente, avec ses enfants, la communauté catholique de Sydney - de l'école confessionnelle à la messe dominicale. Dans sa vie professionnelle, il est aussi amené à traiter un patient prêtre, qu'il convainc de confesser à ses supérieurs les malversations qu'il a commises. Ce "fait d'armes" attire l'attention d'un des évêques, dans le contexte particulier qui entoure une Église australienne alors en pleine effervescence et mutation. Tom Allen se voit proposer de poursuivre le travail qu'il a initié auprès de ce prêtre, en recevant d'autres membres du clergé qui auraient besoin de son assistance.

Au même moment, le quotidien de la communauté est soudainement troublé par la disparition d'un enfant, dont la famille est bien connue de Tom Allen. Le corps du garçon est finalement retrouvé dans une étendue d'eau. Tandis que la police traite l'affaire comme une simple noyade accidentelle, le meilleur ami du défunt est persuadé que cette mort a été provoquée. Le psychiatre se retrouve ainsi au premier rang pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, et démêler ce qui se joue, à cette époque, au sein de l’Église catholique du pays. Un scandale se profile.

Si Devil's Playground démarre sur un ressort dramatique classique, promesse d'un fil rouge criminel assuré de retenir l'attention du téléspectateur, la série opte pour une autre approche que la classique enquête relatée du point de vue des policiers. En effet, ne se réduisant pas à une simple investigation, les premiers épisodes entreprennent de nous plonger dans cette communauté catholique de la fin des années 80. Plus qu'aux fidèles, la fiction s'intéresse à l'institution ecclésiastique elle-même et aux tensions internes -mais aussi intimes- qui déchirent en son sein le clergé. Par l'intermédiaire de l'école confessionnelle ou du cabinet de Tom Allen, plusieurs prêtres sont ainsi introduits. Cependant, ce sont les sommets de la hiérarchie qui concentrent les enjeux principaux : en effet, la succession du plus haut dignitaire australien s'annonce. Par-delà les luttes d'hommes de pouvoir, ce sont aussi des conceptions qui s'opposent, entre intransigeants à la ligne rigoriste et ceux qui souhaiteraient évoluer dans le sens de la société. Convictions et ambitions s'entremêlent et se heurtent. Mais c'est un autre écueil qui s'annonce pour certains des protagonistes, lié à des affaires de mœurs.

La réussite de ces débuts tient au fait que tout en capturant sans complaisance ces jeux politiques ecclésiastiques, Devil's Playground n'oublie pas de donner un personnage pouvant servir de point d'accroche au téléspectateur : Tom Allen occupe en effet très bien cette fonction. Le personnage est dépeint avec ses failles, dans sa vie privée et familiale ; de quoi lui donner l'épaisseur qui convient. Mais il y a aussi chez lui une droiture. Et il est surtout un croyant sincère, loyal à l’Église ; un laïc, observateur extérieur d'une institution qui lui reste très familière. Invité, à la demande d'un évêque, à devenir le "psychiatre de l’Église", il se retrouve donc dans une situation privilégiée, y compris pour pousser un peu plus loin les questions que soulève la mort du fils de cette famille qu'il côtoie. Autour de ce drame, la série est capable de se construire en dehors de l’Église, introduisant divers protagonistes -la famille du défunt, son meilleur ami-, qui lui permettent de traiter avec justesse des thèmes forts que sont la perte d'un être cher, ou encore le rapport à la foi face à un tel événement. Ainsi, si la série entend jeter un éclairage sur l'institution ecclésiastique, c'est cependant bien un portrait plus vaste de la communauté catholique, où croyants et clergés se croisent, qui est envisagé, donnant plus d'ampleur au récit.

Visuellement, Devil's Playground fait preuve d'une belle maîtrise formelle qu'il convient de saluer. La photographie y est soignée, et la réalisation emprunte une sobriété toute calculée. La simplicité travaillée, très bien dosée, permet une reconstitution de l'Australie de la fin des années 80 par petites touches et grâce à quelques détails du quotidien, des voitures aux technologies. Une telle mise en scène assure l'immersion du téléspectateur au sein de ce cadre et de la communauté catholique dans laquelle elle nous glisse. Signe du parti pris esthétique de la série, le générique d'ouverture est tout aussi réussi, annonçant avec style le thème de la fiction.

Enfin, Devil's Playground peut s'appuyer sur un casting solide, au diapason de la sombre tonalité ambiante : les interprétations sont convaincantes, avec la retenue, mais aussi l'intensité qui convient parfois. Les protagonistes personnalisent différents enjeux, et consolident par leur jeu un récit déjà très efficace. Comme indiqué en introduction, c'est Simon Burke (The Alice) qui reprend, trois décennies après, le rôle de Tom Allen. A ses côtés, on croise quelques têtes très familières, toutes impeccables, comme Toni Collette (United States of Tara), John Noble (Fringe, Sleepy Hollow), Don Hany (East West 101, Serangoon Road), voire Leon Ford (Puberty Blues). Figurent également dans la distribution Andrew McFarlane (The Alice), Jack Thompson, Max Cullen (Love My Way) ou encore Anna Lise Phillips (Young Lions).

Bilan : Délivrant deux premiers épisodes denses, dotés d'une narration solide et maîtrisée, Devil's Playground signe des débuts réussis. La série introduit efficacement le téléspectateur dans la communauté catholique de Sydney, aussi bien du côté des laïcs que des ecclésiastiques, utilisant le personnage de Tom Allen comme clé d'entrée - son statut de psychiatre lui donnant une dimension supplémentaire. Les tensions et les luttes, exacerbées, qui se perçoivent au sein de l'institution dépeinte, retiennent l'attention du téléspectateur, tout autant que le fil rouge criminel qui ébranle la communauté.

Après deux épisodes, Devil's Playground en est certes encore au stade des promesses ; mais elle semble avoir toutes les cartes en main pour mener à bien les ambitions affichées. Une chose est sûre, je surveillerai la diffusion australienne.

NOTE : 7,5/10

19:04 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : australie, showcase, devil's playground, simon burke, andrew mcfarlane, toni collette, jack thompson, don hany, leon ford, max cullen, anna lise phillips, john noble, jason klarwein, matt levett, ben hall, james fraser, nicole shostak | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2013

(Pilote AUS) Serangoon Road : enquêtes à Singapour dans les années 60

La rentrée sériephile bat son plein en cette dernière semaine de septembre. Pas vraiment de coups de coeur parmi les quelques pilotes américains que j'ai visionnés pour le moment. J'entends (et lis) beaucoup de bien sur Masters of Sex qui débute sur Showtime ce dimanche, j'espère donc que cette série rompra la relative morosité automnale. En attendant, tout en restant dans les fictions anglophones, je vous propose aujourd'hui de poursuivre nos voyages exotiques, cette fois-ci direction l'Océan Pacifique.

Serangoon Road est une série australienne, co-produite par ABC et HBO Asia (dont c'est la première série originale). Commandée pour une saison de 10 épisodes, elle a débuté ce dimanche 22 septembre 2013. En dépit de cette double origine, Serangoon Road est sans doute avant tout à rapprocher d'autres period/cop dramas actuels d'ABC1, de Miss Fisher's Murder Mysteries à The Doctor Blake Mysteries. Sa grande particularité est de se dérouler à Singapour dans les années 60. Avec un tel cadre, le dépaysement était assuré. Ce pilote n'est cependant pas aussi convaincant que je l'espérais.

Serangoon Road débute en 1964. Singapour est alors une place-tournant dans le Pacifique, point de passage et de croisement multiculturel. Politiquement, tandis que l'Empire britannique se retire, les tensions y sont à leur comble. La ville accueille en plus de nombreux visiteurs, des touristes, mais aussi beaucoup de soldats, y compris américains, qui viennent prendre du bon temps. Entre jeux d'argent, prostitution, mais aussi jeux d'espions sur fond de guerre froide qui a connu bien des soubresauts depuis le début de la décennie, c'est un ville extrêmement animée dans laquelle la série nous entraîne.

Sam Callaghan connaît parfaitement Singapour. Enfant, il a survécu au camp de prisonniers de guerre de Changi construit par les Japonais durant la Seconde Guerre Mondiale. Il a par la suite notamment travaillé dans le renseignement militaire pour les Australiens. De retour à Singapour, capable d'évoluer aussi bien dans les ruelles des quartiers populaires de la ville qu'au sein de la communauté des expatriés, Sam est sollicité par Patricia Cheng, en charge d'une agence de détective voisine depuis la mort de son mari. Dans ce premier épisode, c'est la CIA qui vient les engager pour retrouver un soldat enfui, soupçonné d'un crime.

Le principal attrait de Serangoon Road réside dans le décor que la série s'est choisie, signe d'un parti pris ambitieux : la ville de Singapour se trouve à une période charnière de son Histoire au début des années 60, et constitue en plus un point de passage incontournable dans cette région du monde. Ainsi placée au croisement des cultures, des époques et même des mondes, elle permet de se confronter à divers acteurs aux préoccupations très différentes. Un effort de reconstitution historique est réalisé, avec un pilote parsemé de références, présentant suivant un regard australien critique les dernières crises qui ont marqué la Guerre Froide, et plus généralement l'approche américaine. Pour naviguer dans ce cadre multiculturel, la série utilise un classique : un personnage principal qui, rattaché à chacun de ces mondes, n'appartient pleinement à aucun, à la fois intégré et extérieur à ce qui se joue dans les diverses communautés. L'effet de dépaysement est immédiat pour le téléspectateur. Cette délocalisation bienvenue va cependant être la seule réelle originalité de ce pilote.

Car si le décor est certainement parfait pour que s'y déroulent des intrigues versant dans le polar noir, Serangoon Road peine à convaincre. L'épisode cède en effet à tous les poncifs du genre, suivant un cahier des charges calibré à l'extrême, que d'aucuns qualifieraient d'éculé. L'histoire se construit autour d'une figure centrale, héros au passé pesant, torturé par de douloureux souvenirs, mais avec une boussole morale parfaitement ordonnée. Le téléspectateur pourrait sans doute se rallier cette caractérisation un peu facile, si parallèlement l'enquête policière ne se révélait pas si faible, empruntant de nombreux raccourcis sans parvenir à générer la tension attendue. L'écriture apparaît souvent malhabile, versant dans un manichéisme simplificateur loin de l'entre-deux grisâtre et des compromis qu'un tel cadre aurait dû encourager. Ce pilote manque donc de nuances et de prises de risque. Il faudra que la suite complexifie ces intrigues pour éviter que la série ne soit qu'une énième déclinaison historique d'enquêtes trop quelconque.

Sur la forme, Serangoon Road se heurte à certaines limites de l'exercice de reconstitution d'une ville aussi animée que peut l'être Singapour : la mise en scène sonne trop lissée, ou parfois trop ordonnée, et il n'y perce pas toujours l'atmosphère agitée dans laquelle la série tente d'immerger le téléspectateur. La réalisation est honnête, mais ne se démarque pas. La bande-son n'est pas non plus mémorable. En revanche, plus enthousiasmant est le générique d'ouverture, travaillé, qui nous glisse de façon plutôt stylée dans l'ambiance d'un lieu et d'une époque (cf. la 1ère vidéo ci-dessous).

Côté casting, Serangoon Road est l'occasion de retrouver dans le rôle principal Don Hany (Offspring), croisé l'année dernière dans East West 101 dont la saison 1 avait été diffusée sur Arte. Il trouve sans difficulté ses marques dans ce registre d'homme droit mais torturé qui lui est dévolu. Il faut cependant espérer que son rôle gagne en complexité au fil des épisodes. A ses côtés, Joan Chen (Twin Peaks) incarne la veuve qui vient lui demander de conduire une enquête pour son agence. On retrouve également Chin Han, Alaric Tay, Ario Bayu, Maeve Dermody (Paper Giants : The Birth of Cleo, Bikie Wars : Brothers in Arms), Rachael Blake (The Prisoner, The Straits), Pamelyn Chee (Point of entry) ou encore Michael Dorman (Wild Boys, Wonderland).

Bilan : Si le cadre choisi de Singapour dans les années 60 est un décor parfait pour y conduire un polar noir, Serangoon Road signe un pilote assez quelconque. Il y a du potentiel dans tous les ingrédients réunis à l'écran - aussi bien pour évoquer les enjeux politiques et sociaux de l'époque, que pour plonger dans les tensions propres à la ville. Mais l'écriture manquant de nuances et de finesse, assez maladroite parfois dans sa conduite du versant policier, ne permet pas de mettre en valeur ces aspects.

Les amateurs de romans noirs délocalisés au bout du monde ne resteront sans doute pas insensibles à l'expérience entreprise. Quant à moi, la dimension historique et multiculturelle de la série me parle suffisamment pour poursuivre un peu plus loin l'aventure. Espérons que Serangoon Road corrige au moins les limites de ses enquêtes.

NOTE : 6/10

Le générique de la série :

Une bande-annonce de la série :

09:30 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, abc1, hbo asia, serangoon road, don hany, joan chen, chin han, alaric tay, ario bayu, maeve dermody, rachael blake, pamelyn chee, michael dorman | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2013

(Pilote AUS) A place to call home : un period drama qui connaît ses classiques dans l'Australie des années 50

Amateurs de period dramas dépaysants, de mélodrames historiques, direction l'Australie en ce printemps. Depuis le 28 avril 2013, la chaîne Seven a en effet lancé une nouvelle série, A place to call home, qui nous plonge dans la société rurale des années 50. Elle vient confirmer l'attrait de la télévision australienne pour les séries historiques, lequel n'est plus à démontrer ces dernières années, de Cloudstreet aux Doctor Blake Mysteries, en passant par les Miss Fisher's Murder Mysteries.

Créée par Bevan Lee, A place to call home a des inspirations transparentes : ce n'est pas un hasard si la série s'est vue attribuer la case horaire du dimanche soir qu'occupait précédemment Downton Abbey. Il s'agit pour elle de capitaliser sur les ingrédients qui ont fait le succès mondial de récents period dramas, en y injectant une part de local pour proposer une déclinaison australienne. Si les attentes de la chaîne étaient élevée, les choses tournent plutôt favorablement pour l'instant pour A place to call home : son pilote, bénéficiant du lead-in de l'émission My Kitchen rules, a rassemblé 1,768 millions de téléspectateurs. Si l'audience a logiquement baissé pour le deuxième épisode, la série s'est tout de même très bien maintenue à 1,3 millions de téléspectateurs. Et il faut reconnaître que A place to call home dispose d'un certain nombre d'atouts pour s'assurer de la fidélité de son public.

[La review qui suit a été rédigée après le visionnage des deux premiers épisodes.]

A place to call home s'ouvre en 1953. Sarah Adams, une infirmière, rentre en Australie après deux décennies passées en Europe. Elle aimerait renouer avec sa mère qui ne lui a pas pardonné certains de ses choix de vie, notamment sa conversion au judaïsme. Mais leur brève rencontre se passe mal. Décidée à rester en Australie malgré tout, voulant laisser son passé européen derrière elle, Sarah prend alors contact avec George Bligh, un riche notable, veuf, rencontré sur le bâteau qui la ramenait. Ce dernier lui avait proposé de lui trouver un emploi si jamais ses plans ne se déroulaient pas comme prévus. C'est finalement un poste d'infirmière dans la clinique locale de la bourgade dans laquelle les Bligh vivent qui lui est offert.

Le travail est certes intéressant, mais Sarah découvre vite que la vie à la campagne n'est pas non plus vide d'intrigues. Elle doit notamment faire face à l'hostilité de la matriarche Bligh, Elizabeth. Plus que le rapprochement qui semble s'opérer entre l'infirmière et son fils, Elizabeth craint les révélations éventuelles qu'elle pourrait faire sur James, son petit-fils, qui, tout juste marié, a tenté de se suicider sur le bâteau revenant d'Angleterre, seulement sauvé par l'intervention de Sarah. Dans une société encore marquée par une rigidité sociale qui commence tout juste à se fissurer, chacun cache son lot de secrets, tandis que certains rêvent de s'émanciper de ce carcan. En découvrant le monde des Bligh, Sarah perturbe bien des convenances. Elle va ne pas devoir craindre l'adversité pour mener sa vie comme elle l'entend et trouver sa place.

A place to call home est un period drama aux ingrédients classiques, dont la recette éprouvée n'en fonctionne pas moins efficacement. A défaut d'user de ficelles subtiles, la série assume ses emprunts aux codes du genre pour délivrer un cocktail vivant et pimenté comme il se doit de diverses intrigues tendant vers le mélodrame. Entre reconstruction personnelle, amours impossibles, secrets mal gardés et passé envahissant, le récit ne tergiverse pas, suivant un rythme de narration efficace. Le cadre des années 50 est mis à profit avec la dualité qui lui est inhérente. D'une part, il s'agit de faire susciter une diffuse nostalgie avec ce cadre rural, mais aussi tout le luxe qui accompagne les Bligh. D'autre part, il s'agit d'utiliser comme ressort dramatique la rigidité d'une époque, avec des classes et des moeurs très codifiées, symbolisée par la poigne de fer d'une matriarche peu sensible aux voies du coeur. Si on peut parfois reprocher aux dialogues de A place to call home un certain manque de naturel, la série a le mérite de vite poser son cadre et d'impliquer le téléspectateur dans ses enjeux : du passé mystérieux de Sarah en Europe, aux dynamiques relationnelles à l'oeuvre chez les Bligh où le drame est rapidement frôlé. Le potentiel d'émotions, de sentiments et de rebondissements est bel et bien là, reste donc à l'exploiter pleinement.

Rapidement, il apparaît que A place to call home est une fiction dominée par ses protagonistes féminins. Parmi elles, c'est sur les épaules de l'héroïne que repose une bonne partie de l'attrait du récit, par contraste avec des figures secondaires qui restent pour le moment assez pâles. Sarah est un personnage assuré, au caractère affirmé et qui n'a pas froid aux yeux : elle ne craint pas de perturber certaines donnes sociales, tout en étant consciente qu'elle ne peut se fondre dans le monde des Bligh. Derrière son visage volontaire, elle cache aussi des blessures dont on ne sait encore rien : elle a été infirmière durant la guerre d'Espagne, puis a vécu en France un temps avant la Seconde Guerre Mondiale... Mais les informations nous sont données ici au compte-goutte. Un flashback dans le deuxième épisode laisse cependant entrevoir la dureté des épreuves qu'elle a dû traverser. Sarah est donc un personnage fort, engageant pour le téléspectateur. A partir de cette base, l'histoire se construit autour de l'antagonisme naissant entre elle et Elizabeth Bligh. Si la possibilité romantique avec George Bligh est esquissée, elle reste un pendant très calibré : c'est dans ses ressorts conflictuels que A place to call home entend retenir en premier lieu l'intérêt du téléspectateur.

Sur la forme, A place to call home dispose de plusieurs atouts. Tout d'abord, la série propose une reconstitution historique appliquée : outre les costumes, elle peut s'appuyer sur une bande-son où ressortent quelques musiques d'époque. Cependant l'ambiance musicale plus générique qui l'accompagne trop souvent le reste du temps a tendance à être un peu envahissante. Surtout, cette fiction se déroule à la campagne : elle met donc en scène une Australie rurale. Loin de la ville, c'est sur des paysages typiques qu'elle peut s'appuyer pour assurer le dépaysement du téléspectateur. Bénéficiant de quelques jolis plans - des levers de soleil aux escapades champêtres en voiture sur les routes de la localité -, la série a donc un cadre qui encourage l'immersion du public.

Enfin, A place to call home repose sur son actrice principale, Marta Dusseldorp (Crownies), dont la solidité de la performance n'est pas pour rien dans l'intérêt de la série. Son personnage est le pivot autour duquel toute la fiction s'articule, et la manière dont elle contraste avec le milieu dans lequel elle est projetée constitue une dynamique narrative des plus efficaces. Face à elle, au sein du clan Bligh, c'est Noni Hazlehurst (City Homicide) qui interprète la matriarche, tandis que le rôle de George, veuf qui n'est pas insensible à Sarah, est confié à Brett Climo (The Elephant Princess). Quant aux deux jeunes Bligh, ils sont joués par David Berry et Arianwen Parkes-Lockwood. En outre, la distribution comprend également Frankie J. Holden, Craig Hall (Outrageous Fortune, Underbelly), Abby Earl, Aldo Mignone, Dominic Allburn, Vanessa Buckley, Rupert Degas ou encore Adam Gray.

Bilan : A place to call home est un period drama traditionnel, avec sa dose promise de mélodrames, d'émotions et de confrontations, à la fois universels et fruits d'une époque. Assumant ses ficelles classiques, la série a pour elle de pouvoir s'appuyer sur une héroïne engageante, marquée par des épreuves passées, auprès de laquelle le téléspectateur s'implique rapidement. La fiction bénéficie aussi de son cadre rural australien pour une immersion dépaysante dans les années 50. La progression narrative est assurée, les enjeux vite identifiés. Si A place to call home a quelques limites, les ingrédients de son récit parlent aisément à ceux qui ont un penchant pour de tels period dramas. Et une fois embarqué dans les destinées de chacun, il vous sera bien difficile de ne pas poursuivre à leurs côtés. Avis aux amateurs.

NOTE : 6,75/10

Une bande-annonce de la série :

16:31 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : australie, channel 7, a place to call home, marta dusseldorp, noni hazlehurst, brett climo, frankie j holden, david berry, arianwen parkes-lockwood, craig hall, abby earl, aldo mignone, adam gray, dominic allburn, vanessa buckley, rupert degas | ![]() Facebook |

Facebook |