26/10/2013

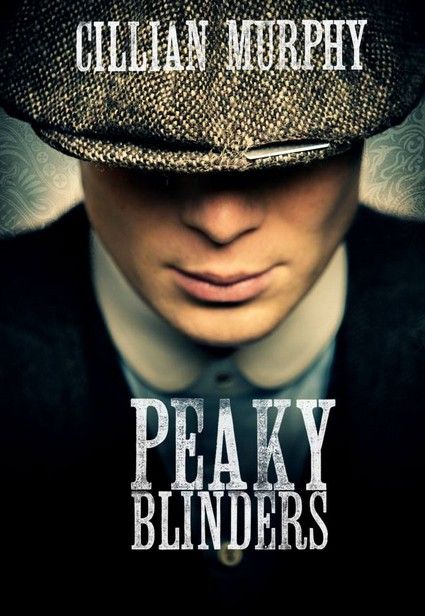

(UK) Peaky Blinders, saison 1 : un exercice de style enthousiasmant et paradoxal dans le registre du gangster drama

Hier soir, la BBC a annoncé officiellement (sans surprise) le renouvellement de Peaky Blinders pour une saison 2. La première s'est achevée la semaine dernière au terme de son sixième épisode. Diffusée le jeudi soir sur BBC2 en Angleterre, la série aura su rassembler une audience fidèle. Parmi les nouveautés anglophones de cette rentrée 2013, elle reste ma préférée, celle que j'attendais avec le plus d'impatience chaque semaine. Exploitant le potentiel que son pilote avait laissé entrevoir, Peaky Blinders s'est révélée être une fiction prenante, visuellement et musicalement à part, qui a trouvé sa place dans ce genre du gangster drama tout en empruntant pourtant des sentiers très balisés. Son tour de force est d'avoir su magnifier une histoire classique par son atmosphère et un casting convaincant. Le résultat est suffisamment enthousiasmant pour que je ne boude pas mon plaisir.

Birmingham dans l'après Première Guerre Mondiale était le cadre parfait pour cette série qui a réalisé avec un aplomb jamais pris en défaut un véritable exercice de style pour investir le genre du gangster drama. Traditionnelle, Peaky Blinders l'est certainement sur le fond, notamment dans les thèmes qu'elle explore. Elle a deux volets complémentaires. Il y a, d'une part, les velléités d'expansion du gang, portées par les ambitions d'un Tommy qui s'avère fin stratège. Au rythme des alliances de circonstances et des trahisons, elles conduisent à une confrontation finale annoncée. D'autre part, parallèlement à ces affrontements, la série suit les voies sensibles du cœur explorant un versant plus intime de ses personnages. Les couples s'y font sous le signe des amours impossibles, des liaisons viciées dès leur fondation. Cela donne un mélange engageant, impliquant le téléspectateur aux côtés de protagonistes dont les parcours se construisent dans les affrontements, dans la droite continuité d'une Grande Guerre jamais très loin dans les esprits.

Pour autant, Peaky Blinders n'en est pas moins une fiction paradoxale. La série captive, tout en faisant preuve d'une invariable prévisibilité. Dotée d'une belle maîtrise de l'art du twist pour se sortir de certaines situations, son écriture calibrée se contente d'une prise de risque minimale. Mettant en scène un milieu violent, elle sait susciter de la tension et proposer des scènes très intenses, mais ne compte finalement que peu de morts. Jouant sur sa faculté à formuler des menaces et à placer ses personnages dans des situations périlleuses, elle s'assure que le téléspectateur retienne son souffle devant son petit écran, sans nous mener jusqu'au point de non retour. Le simulacre d'exécution à la fin du premier épisode donnait le ton : Peaky Blinders cultive une savoureuse aura de noirceur impitoyable... sans chercher à la concrétiser, à l'image de Tommy qui saura démontrer qu'il a envers et contre tout conservé une part de son humanité perdue en France. L'illusion fonctionne avec une efficacité redoutable. Cependant, il sera intéressant de voir la résolution du cliffhanger sur lequel la saison se termine pour découvrir si les scénaristes sont prêts à embrasser un vrai bouleversement.

Qu'importe si les développements du scénario, qu'il s'agisse des relations personnelles entre les personnages, ou bien des évolutions du gang, apparaissent souvent transparents, l'attrait de Peaky Blinders est ailleurs. Ce n'est pas l'éventuelle innovation ou les surprises, mais bel et bien la manière dont les storylines sont exécutées qui donne toute sa saveur au récit. La série repose sur le soin accordé à la mise en scène, sur un jeu des symboles jamais oublié ou bien encore sur une réappropriation de codes empruntés à d'autres genres. L'influence du western est manifeste - et bienvenue -, comme lors de l'affrontement final qui bascule en un instant de la perspective d'une anarchique guerre des gangs en un duel quasi-codifié qu'une allée de Tombstone n'aurait pas renié. Du côté des personnages, la saison poursuit pareillement sur les bases posées dès le pilote, assurée de ses combinaisons. Les confrontations sont très personnalisées - à l'image de l'affrontement avec l'inspecteur Campbell - et la dynamique du clan Shelby, au sein duquel Tommy et la tante Polly s'imposent, reste une valeur sûre.

C'est la construction d'une atmosphère vraiment à part qui vient sublimer tous ces ingrédients et faire entrer Peaky Blinders dans une autre dimension. La série dispose en effet d'atouts formels marquants. Bénéficiant d'une photographie très soignée, la réalisation ne manque, elle, pas d'initiatives, parfois expérimentales, tel le recours à des ralentis pour souligner l'intensité d'un moment. L'image reste toujours très travaillée. Dans le même temps, la bande-son, à l'anachronisme assumé, déroute un temps, avant d'entraîner le téléspectateur dans son ambiance, portée par une musique d'ouverture parfaitement choisie. Cela permet à la série de se trouver une identité propre, s'affranchissant des codes classiques du period drama britannique. Enfin, le casting aura également été un argument de poids, sous la conduite d'un Cillian Murphy qui s'est parfaitement glissé dans ce rôle froid mais complexe du leader du gang. A ses côtés, Sam Neill, Helen McCrory ou encore Annabelle Wallis ne dépareillent, le casting offrant ainsi une distribution homogène et solide sur laquelle l'histoire s'appuie.

Bilan : Visuellement travaillée, musicalement décalée, Peaky Blinders est une série efficace et prenante qui sait provoquer l'investissement du téléspectateur. Gangster drama assuré, jouant sur une noirceur parfaitement mise en scène, c'est une série qui se démarque par sa façon de raconter son histoire, plus que par le contenu même d'un récit qui reste très classique, voire convenu. Jubilatoire dans ses fulgurances, toujours engageante, savoureuse dans sa manière de porter à l'écran ses storylines, cette fiction est un véritable exercice de style. Elle a ses paradoxes et ses limites, mais son ambition est manifeste. Au final, elle offre un bien beau moment de télévision. Une découverte donc chaudement recommandée.

NOTE : 7,75/10

La bande-annonce de la série :

12:22 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bbc, peaky blinders, cillian murphy, sam neill, helen mccrory, annabelle wallis, iddo goldberg, paul anderson, sophie rundle, andy nyman, tommy flanagan, david dawson, benjamin zephaniah, joe cole, ned dennehy, lobo chan, alfie evans-meese, neill bell | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2013

(UK) The Wipers Times : un journal satirique tenu sur le front durant la Grande Guerre

La Première Guerre Mondiale est un sujet qui a été fréquemment traité dans les fictions : ces dernières années, de Downton Abbey à Parade's End, en passant par The Village et Birdsong, les period dramas l'évoquant n'ont pas manqué. La commémoration qui s'annonce en 2014 pour son centenaire promet également d'apporter son lot de productions y étant consacrées. Cependant certaines fictions parviennent encore à se réapproprier ce thème avec une approche originale, qui mérite pour cela toute l'attention du téléspectateur.

C'est le cas du savoureux téléfilm qui a été diffusé ce mercredi 11 septembre 2013 sur BBC2, en Angleterre. D'une durée de 90 minutes, The Wipers Times a été écrit par Ian Hislop et Nick Newman. Il s'inspire d'une histoire vraie, puisqu'il revient sur un journal de tranchées satirique qui fut tenu par des soldats anglais postés sur la ligne de front durant la Première Guerre Mondiale. Assez naturellement, le téléspectateur songe forcément un instant à la saison 4 de Blackadder qui a durablement marqué le petit écran britannique. Mais The Wipers Times a son identité, et une tonalité qui lui est propre. Une chose est sûre : ce téléfilm est une vraie réussite.

The Wipers Times débute en 1916 dans une ville d'Ypres en train d'être réduite en ruines par les obus qui la frappent. L'unité du capitaine Fred Roberts découvre dans un des bâtiments encore debout une presse typographique en état de marche. Un de ses subordonnés ayant une formation lui permettant de manier une telle machine, Roberts, avec l'assistance de son lieutenant Jack Pearson, a une idée : créer un journal satirique qui romprait l'ennui dans lequel lui et ses hommes sont plongés, tout en aidant à maintenir le moral des troupes. Ils le nomment "The Wipers Times", Wipers étant la façon dont les soldats anglais prononcent "Ypres".

Avec ses brèves ironiques voire sarcastiques, ses plaisanteries plus ou moins allusives qui n'épargnent guère la hiérarchie, le journal ne fait évidemment pas l'unanimité parmi les officiers supérieurs. Mais il rencontre un franc succès auprès des troupes. Roberts bénéficie en plus de la bienveillance du général en charge de leur division. De 1916 à 1918, les publications se poursuivent, en dépit des difficultés matérielles et des aléas du front. Accompagnant la division jusque dans la Somme - le titre du journal changeant au gré des déplacements des troupes -, les numéros ouvrent aussi leurs colonnes aux soldats qui, avec une plume parfois maladroite mais toujours sincère, éprouvent le besoin de retranscrire les horreurs de la guerre.

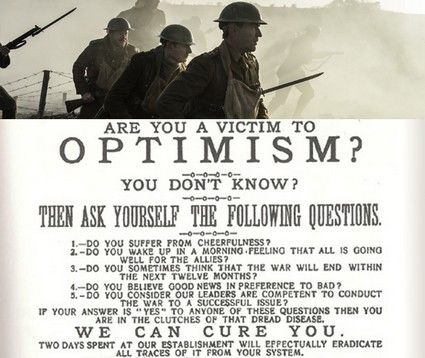

Dès ses premières scènes, c'est par sa tonalité que The Wipers Times séduit et se démarque. Bénéficiant d'une écriture fine et vive, la fiction introduit une savoureuse dynamique au sein de cette unité militaire qui s'improvise rédaction publiante. Les dialogues sont parfaitement ciselés. Les répliques s'enchaînent, démontrant une réjouissante gestion de l'ironie, ponctuée de pointes de sarcasme, dosée comme il faut. En plus de relater le quotidien de ces soldats-journalistes, c'est également au sein de l'hebdomadaire que la fiction immerge le téléspectateur. Non seulement elle nous fait assister à la naissance de certaines idées, mais elle va même plus loin en mettant en scène, au cours de brefs sketchs, des passages humoristiques directement issus des articles. C'est une ironie noire qui ressort, parfois féroce, notamment lors de la première parenthèse qui ouvre le journal, au cours de laquelle un soldat se fait diagnostiquer un mal dangereux : l'optimisme. Imaginez, ce brave homme pense que la guerre se finira vraiment dans les 12 prochains mois et que l'état-major est compétent pour remporter la victoire... Le médecin lui prescrit un remède efficace contre cette terrible maladie : il lui rédige son ordre de mission pour être envoyé au front.

The Wipers Times a des scènes franchement drôles. Cependant l'humour ne masque pas la réalité de la guerre. Derrière une vision critique et désabusée, se perçoit quelque chose de plus poignant. Le journal est le moyen pour ces hommes, et en premier lieu pour Roberts, de se raccrocher à ce qu'ils sont, à ce qu'ils étaient avant les évènements. Face à l'enlisement de la situation, face à la vanité de certaines offensives pourtant si mortelles (la bataille de la Somme), ils répondent par leur entêtement à créer encore et toujours des blagues, à persister dans la publication de l'hebdomadaire. Comme Roberts l'explique après la guerre à un journaliste avec lequel il a un entretien, ce journal reflète sa guerre, sa façon à lui de ne pas se laisser emporter par les horreurs dont il est témoin. Car tout en pointant inlassablement les absurdités du quotidien des soldats, on retrouve aussi au fil des numéros les épreuves traversées, mesurant tout ce qui se brise chez un soldat dans ces tranchées. The Wipers Times est une fiction nuancée, dotée d'un souci d'authenticité bien réel. Partageant avec le téléspectateur cet humour d'époque qui savait dérider les troupes, elle n'en laisse pas moins transparaître l'étendue de la tragédie humaine qui se déroule sur ce front.

Sur la forme, The Wipers Times privilégie le huis clos, s'appuyant sur la qualité de son fond et de ses dialogues. La reconstitution historique de la vie des tranchées est minimale, se limitant principalement à quelques lieux stratégiques où se déroulent la plupart des scènes (le QG de l'unité, quelques tranchées autour). Il y a cependant deux-trois passages de plus grande ampleur (dans la Somme notamment). La mise en scène tire le meilleur parti de cette approche, y compris avec de petites parenthèses en noir et blanc qui reprennent des articles du journal : le téléspectateur peut ainsi pleinement apprécier le contenu de cette publication.

Enfin, The Wipers Times peut s'appuyer sur un très solide casting. La dynamique qui s'installe entre les acteurs principaux est excellente. Ben Chaplin (World Without End, Dates) interprète un capitaine Roberts à l'esprit vif, au mot ironique facile, qui tente de préserver son état d'esprit, en dépit de la guerre et des épreuves qu'il traverse. Ses échanges avec un Julian Rhind-Tutt (Green Wing, The Hour) tout aussi impeccable sont savoureux. Steve Oram (Heading Out) ou encore Michael Palin (Monty Python), en général amusé, rejoignent ce même état d'esprit, tandis que Ben Daniels (The State Within, Law & Order : UK, House of Cards US), à l'opposé, investit le registre de l'officier jugeant le journal trop irrévérencieux à son goût pour le maintien de l'ordre au sein des troupes.

Bilan : Dotée d'un sujet très intéressant et original, la publication d'un journal satirique sur le front durant la Première Guerre Mondiale, The Wipers Times est une fiction finement écrite, versant dans une tonalité chargée d'ironie noire. Sachant très bien manier un humour authentique (et même historique), ce téléfilm se révèle à la fois drôle, mais aussi fort et poignant. Car, en filigrane, se perçoit non seulement la critique de la guerre et de sa gestion, mais aussi la façon dont les tragédies et les horreurs dont ils sont témoins affectent les soldats. The Wipers Times est en plus un bel hommage rappelant à la mémoire collective le souvenir de ce journal de tranchées dont les responsables furent très vite oubliés une fois l'Armistice signée, et ne poursuivirent pas cette carrière journalistique improvisée. Une jolie réussite du petit écran, à découvrir !

NOTE : 8/10

Une bande-annonce du téléfilm :

Un extrait - "Optimism" :

12:33 Publié dans (Mini-séries UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, unitaire, the wipers times, ben chaplin, michael palin, julian rhind-tutt, steve oram, emilia fox, ben daniels | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2013

(UK) The Field of Blood : The Dead Hour, saison 2 : enquête écossaise et journalisme sous Thatcher

Deux ans après sa première saison, The Field of Blood était de retour sur BBC1 en ce mois d'août 2013. Pour cette saison 2, la série adapte le deuxième tome des enquêtes de Paddy Meehan, The Dead Hour, publié en France sous le titre La mauvaise heure. Elle a conservé inchangé son format : la saison compte toujours deux épisodes de 55 minutes environ, qui ont été diffusés à la suite les jeudi 8 et vendredi 9 août en Angleterre. Si Peter Capaldi n'est plus là, on retrouve toujours dans la salle de rédaction de ce quotidien de Glasgow, Jayd Johnson, David Morrissey ou encore Ford Kiernan, tout en accueillant Katherine Kelly. The Field of Blood leur doit beaucoup afin de proposer deux heures de télévision sympathiques, à défaut de véritablement se démarquer.

The Field of Blood se déroule à Glasgow, en 1984, dans un contexte social tendu, durant le mouvement de grève des mineurs contre la politique menée par Margaret Thatcher. Ce sont des pans entiers de l'économie qui sont en voie de restructuration, et les médias n'y échappent pas non plus. Paddy Meehan est désormais devenue une journaliste, accomplissant donc le métier de ses rêves. Mais le quotidien dans lequel elle travaille est racheté par un nouveau groupe qui entend le remodeler afin d'assurer sa survie.

Une nouvelle rédactrice en chef, Maloney, est ainsi nommée, laquelle va vite se heurter à celui qui dirigeait jusqu'alors la ligne éditoriale, Devlin. Dans le même temps, Paddy et McVie enquêtent sur le meurtre d'une avocate, liée aux mouvements de grève que les autorités s'activent à briser ou à discréditer. Plus qu'une simple investigation policière, cette affaire a des résonances politiques qui conduisent les deux journalistes dans des situations dangereuses. Tandis que les directives de Maloney interrogent chacun sur sa conception du journalisme, Paddy décide de poursuivre l'enquête coûte que coûte.

Cette nouvelle aventure de Paddy Meehan conserve une part du charme, mais aussi des limites entrevues lors de la première saison. La série n'a aucun problème pour capter l'attention du téléspectateur, avec diverses morts qui intriguent et des liens qui ne demandent qu'à se dévoiler entre les différents évènements mis en scène. The Field of Blood sait tirer parti de la période historique qu'elle va exploiter : l'immersion dans les 80s' fonctionne notamment grâce à l'ajout d'une toile de fond sociale, liée aux années Thatcher et à la grève des mineurs. Cela permet de connecter l'investigation de Paddy à des enjeux qui dépassent la seule police, avec une dimension politique prédominante. On pourra cependant reprocher à cette remise en contexte un traitement qui reste très sommaire, n'hésitant pas à emprunter quelques raccourcis sans doute encouragés par le format court de la saison. Dans l'ensemble, c'est par excès d'académisme que la série pèche, aboutissant à une histoire trop calibrée pour véritablement marquer.

Si le déroulement du récit laisse donc quelques réserves, The Field of Blood se montre plus assurée du côté de ses personnages : elle repose en effet en grande partie sur la sympathie qu'ils suscitent, avec en figure de proue une héroïne toujours attachante. Désormais journaliste, Paddy a mûri par rapport à la première saison, mais elle demeure fidèle à elle-même sur bien des points. Devant composer avec le machisme ambiant du milieu dans lequel elle évolue, elle a conservé son franc-parler et ses certitudes, même si ces dernières seront plus d'une fois ébranlées. L'écriture laisse néanmoins entrevoir certaines limites, notamment un manque de nuances dans la caractérisation de certains personnages, voire une approche qui demeure un peu trop superficielle, parfois même portée vers la caricature à l'image de Maloney, femme durablement endurcie dans un métier où elle a gravi les échelons sans aide. Enfin, la brève aventure d'un soir de Paddy a aussi un air très "déjà vu", son grand intérêt résidant dans le possible développement que cette ouverture offre vers une éventuelle suite (et de nouveaux thèmes à introduire).

Sur la forme, The Field of Blood bénéficie d'une réalisation maîtrisée, et il n'y a dans l'ensemble rien à redire sur ce qu'elle propose visuellement. En effet, la série exploite très correctement le registre du period drama, dans ses costumes comme dans sa bande-son, pour entraîner le téléspectateur dans une immersion au sein des 80s' qui conserve un charme certain.

Enfin The Field of Blood bénéficie d'un casting sympathique. Jayd Johnson (River City) a un jeu qui reste un peu limité, mais le rôle de Paddy Meehan lui convient bien. David Morrissey (State of Play, Blackpool, Meadowlands) apporte quelques éclats et, comme toujours, une présence solide à l'écran. Ford Kiernan (Still Game, Dear green place) s'impose sans difficulté en vieux briscard du journalisme. Enfin, Katherine Kelly (Mr Selfridge) ne démérite pas en incarnation de la femme fatale, mais l'écriture la dessert vite, son personnage s'enfermant dans une caricature un peu facile.

Bilan : Tout en proposant une reconstitution historique des 80s', The Field of Blood entremêle à sa manière journalisme et investigation. Si son enquête intrigue, ses développements manquent d'une tension légitimement attendue. Cependant la fiction continue de pouvoir s'appuyer sur des personnages attachants. Au final, The Field of Blood reste une fiction confortable et sympathique, agréable à suivre (d'autant qu'elle reste brève) sans pour autant marquer. Elle offre une petite incursion écossaise qui sied à la période estivale.

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce de la saison :

11:52 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, the field of blood, jayd johnson, david morrissey, katherine kelly, ford kiernan | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2013

(UK) Ultraviolet, intégrale : du conspirationnisme adapté aux enjeux vampiriques

Ces dernières semaines, une soudaine envie de fiction fantastique m'a conduite à découvrir une courte série britannique datant de 1998 : Ultraviolet. Il s'agit d'une oeuvre souvent citée parmi les essais de référence lorsque l'on aborde le sujet des vampires outre-Manche. Elle a été écrite et réalisée par Joe Ahearne. Si le scénariste sortait alors d'une collaboration à This Life, il s'est depuis illustré avant tout dans le registre du surnaturel, avec The Secret of the Cricket Hall notamment l'année dernière, ou encore en réalisant un certain nombre d'épisodes de la saison 1 de Doctor Who. En terme d'influence, Ultraviolet est surtout à rapprocher de son autre série, Apparitions (datant de 2008), ne serait-ce que parce qu'on y retrouve déjà - même si plus en retrait - la présence de l'Eglise.

Diffusée sur Channel 4, comptant en tout 6 épisodes, Ultraviolet propose une réappropriation particulière, résolument modernisée, du thème vampirique. Elle ne s'inscrit pas dans la lignée de Buffy, débutée un an plus tôt aux Etats-Unis, mais plutôt dans la tendance aux conspirationnismes et aux grands secrets dissimulés dans l'ombre, initiée par X-Files au cours des années 90. Un remake fut envisagé aux Etats-Unis pour la Fox, en 2000, mais il ne dépassera pas le stade de la conception du pilote. Traitant de quelques sujets forts liés aux vampires, Ultraviolet a aussi pour elle de rassembler un intéressant casting qui retiendra l'attention de plus d'un sériephile : on y retrouve notamment Jack Davenport, Idris Elba et Susannah Harker. Un certain nombre de bonnes raisons qui justifient donc une telle découverte 15 ans plus tard.

La vie du détective Michael Colefield bascule lorsque son meilleur ami, Jack, disparaît la veille de son mariage. Décidé à enquêter sur ce qui a pu se produire, ou plus précisément, ce qui le pousse à se cacher et fuir, Michael se heurte rapidement à une organisation secrète liée au gouvernement britannique, mais aussi au Vatican. Il découvre alors que Jack est recherché pour une raison bien particulière : il est en effet devenu un vampire. Perturbé par les méthodes expéditives de l'organisation qui le traque et qui semble entièrement consacrée à détruire ces créatures de l'ombre, Michael comprend aussi que Jack n'est plus l'ami qu'il était. Pris dans les évènements, le policier finit par accepter d'être recruté au sein de la mystérieuse organisation, espérant mieux comprendre les enjeux qui conduisent les deux camps à s'affronter.

Au cours de ces six épisodes, la série se construit suivant le format d'un procedural : chaque épisode amène à traiter un cas différent et permet l'exploration d'un thème vampirique. Par-delà ces affaires en apparence isolées, c'est cependant un plus grand dessein, visé par ces créatures de l'ombre, qui s'esquisse et préoccupe les protagonistes principaux. Que recherchent les vampires lorsqu'ils mettent en place tel réseau financier, ou bien lorsqu'ils conduisent sur le corps d'humains des expérimentations liées à leur sang ou même à leur vie ? La mission de l'organisation est d'empêcher les vampires de mener à bien leur plan, quel que soit ce dernier. Or leurs projets sont bien pires que ceux qu'ils pouvaient imaginer.

Quinze ans et un certain nombre de fictions vampiriques plus tard, Ultraviolet renvoie toujours l'impression d'avoir fait un vrai effort pour se réapproprier ce thème fantastique. La fiction s'attache à les démythifier par-delà le folklore légendaire qui les entoure. Il est d'ailleurs assez révélateur que le mot "vampire" ne soit jamais prononcé dans la série : ces créatures surnaturelles sont désignées sous le terme de "code Five" (V en chiffre romain signifiant 5, et V étant la première lettre du mot "vampire"). Parmi les données immuables, il y a bien sûr la question de l'immortalité ; même réduits en cendre, ils peuvent toujours revivre, ce qui oblige l'organisation à mettre en place un dangereux système de stockage. Aucun appareil électronique ne peut détecter leur présence : invisibles aux caméras, ils sont aussi incapables d'utiliser un téléphone. Cependant, bien des incertitudes persistent. Par exemple, un débat existe autour de leur sensibilité aux objets cultuels : nul ne sait si leur réaction n'est pas simplement un réflexe psychologique qui n'a rien d'une intolérance physique, optant pour l'ambiguïté dans son approche de la religion...

Tout au long de ses six épisodes, Ultraviolet s'efforce de poser un univers qui soit cohérent et rationnel, avec une approche résolument moderne et scientifique qui se perçoit jusque dans les modes et moyens de la traque aux vampires, mais aussi dans les affaires qui sont soulevées. L'ensemble de la série baigne dans un parfum conspirationniste prononcé, de part et d'autre, qui lui confère une ambiance particulière. Cela n'en souligne que plus l'influence manifeste de son époque (X-Files). Les vampires sont présentés comme l'ennemi. Ils sont organisés, mais le fonctionnement de leur communauté reste un mystère qui ne sera jamais approfondi : ils renvoient l'image d'une tentacule inquiétante qui avance ses pions dans l'ombre et coordonne des plans vers un but inconnu. Du côté de l'unité qui lutte contre eux, les choses sont tout aussi opaques : le secret y est cultivé, avec la paranoïa et l'isolement qui vont avec, et les méthodes expéditives peuvent en choquer plus d'un. Entre ces deux camps, se trouvent les humains qui représentent l'enjeu véritable, inconscients du danger qu'ils courrent.

Cultivant ses ambiguïtés, Ultraviolet confronte souvent l'existence des vampires à des thèmes qui se rattachent plus à des fictions dramatiques que fantastiques. Après deux épisodes introductifs à la structure assez prévisible ayant pour but de poser les codes de l'univers créé, les quatre derniers sont plus aboutis, laissant entrevoir tout le potentiel de l'approche choisie. La série ne se limite pas à raconter des expérimentations vampiriques, elle prend le temps de s'intéresser à toutes leurs conséquences humaines, se greffant sur d'autres enjeux. Ainsi, le troisième épisode aborde le thème du désir et de la perte d'un enfant, ainsi que de l'avortement. Quant au quatrième épisode, il conduit à évoquer le sujet de la pédophilie. Si elle manque parfois quelque peu de subtilité, la série se révèle capable de délivrer des histoires poignantes, d'autre fois proprement glaçantes, entremêlant confusément horreurs humaines et vampiriques. L'humanité n'y est pas présentée sous un jour positif, avec le constant rappel des capacités d'autodestruction des humains qui peuvent indirectement détruire les vampires en se détruisant eux-mêmes.

Si Ultraviolet fonctionne dans un registre de série d'ambiance, la froideur de son écriture peut cependant rendre difficile l'implication du téléspectateur auprès de personnages qui mettent un peu de temps à s'étoffer. Un réel effort d'humanisation est pourtant entrepris. A côté du personnage de Michael, clé d'introduction nécessaire du téléspectateur, mais dont l'évolution reste assez binaire, ce sont les deux figures responsables initialement en retrait qui s'imposent dans la seconde partie de la série. Angie Marsh s'est retrouvée dans l'organisation après que son mari soit devenu vampire et ait été réduit en cendres. Elle n'a pas seulement perdu un époux, mais aussi une fille dans la tragédie. Le deuil, ainsi que la trahison, restent douloureux. De plus, son mari était un scientifique destiné à jouer un rôle dans les plans en cours des vampires. Derrière l'image froide et résolue qu'elle renvoie, se perçoivent peu à peu des fissures bien plus humaines. Quant au dirigeant de l'unité, Pearse Harman, c'est un religieux : le combat qu'il mène revêt donc une dimension particulière à ses yeux. Tout en permettant d'aborder la question de la foi et de la place des vampires par rapport à Dieu, il conduit à évoquer la tentation de l'immortalité, confronté à sa propre faillibilité lorsqu'un cancer lui est diagnostiqué.

Sur la forme, Ultraviolet est une série qui joue sur sa noirceur ambiante, tout en respirant les 90s' (de la tendance aux plans trop serrés, jusqu'aux tenues de ses personnages). En dépit de ses limites, elle développe cependant une atmosphère assez inquiétante, flirtant à l'occasion avec les codes de l'horreur. Les thèmes musicaux employés contribuent à cette tonalité. N'essayant pas de rentrer dans une course aux effets spéciaux que son budget ne pouvait soutenir, la série privilégie surtout le suggestif, optant pour une écriture qui reste tout en retenue dans son incursion dans le fantastique. Visuellement, elle est donc datée, sans que cela empêche le téléspectateur se prendre au jeu.

Enfin, outre les amateurs de fictions vampiriques, Ultraviolet peut certainement retenir l'intérêt du sériephile grâce à son casting. C'est par l'intermédiaire du personnage de Jack Davenport (This Life, Coupling, Smash) que le téléspectateur ait introduit dans l'univers de cette chasse aux vampires, puisque ce sont les circonstances qui le projettent malgré lui dans cette organisation face à laquelle il conservera toujours un esprit critique. Après 2 épisodes, la série se recentre sur ses collègues : Idris Elba (The Wire, Luther) fait office d'équipier, Philip Quast (Corridors of Power) dirige l'ensemble de ce département un peu particulier, et enfin Susannah Harker (House of Cards, Pride and Prejudice) s'impose en scientifique au rôle clé. Côté guest-star, notez que la série réalise une oeuvre d'utilité publique et un de mes fantasmes sériephiles : celui de réduire en cendres Stephen Moyer, déjà vampirisé des années avant True Blood. Elle accueille également Corin Redgrave, en vampire capturé, qui conduira à plusieurs confrontations intenses.

Bilan : Ultraviolet s'offre une approche du thème des vampires volontairement modernisée et presque démythifiée qui lui confère une identité propre. Paranoïaque et ambivalente, la série n'hésite pas à troubler les lignes et à interroger sur cette lutte implacable engagée contre ces créatures de la nuit. Traitant de thématiques fantastiques classiques, elle ne se cantonne pas aux seuls enjeux surnaturels, proposant des intrigues dramatiques solides. Elle s'affirme d'ailleurs progressivement au fil de ses six épisodes. Certaines limites du développement de ses personnages sont compensées par l'ambiance et les sujets abordés. Au final, elle se regarde avec intérêt, cette unique saison formant un arc dont la fin est ouverte, mais peut faire office de conclusion.

En résumé, sans la qualifier d'incontournable, elle est une curiosité que je conseillerais aux amateurs de fictions vampiriques qui souhaiteraient voir ce thème adapté au contexte des 90s' et à son parfum conspirationniste.

Côté pratique, il faut savoir que même si Ultraviolet est disponible en DVD en France, l'édition semble être à éviter : elle ne contient qu'une version française et la piste audio du premier épisode est apparemment désynchronisée... En Angleterre, un coffret DVD a été réédité ce printemps : en plus de la version originale, on y trouve également quelques bonus ; en revanche, aucun sous-titre, même anglais. Donc à réserver à ceux qui maîtrisent suffisamment l'anglais (mais la série ne présente pas de difficulté linguistique particulière).

NOTE : 7,25/10

La bande-annonce de la série :

09:19 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : channel 4, ultraviolet, jack davenport, idris elba, susannah harker, philip quast, stephen moyer, corin redgrave | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2013

(UK) Burton and Taylor : la dernière pièce

La dernière pièce, la fin d'une ère... C'était la pensée qui venait au téléspectateur anglais de BBC4, ce lundi 22 juillet 2013, en s'installant devant le téléfilm proposé en soirée, Burton and Taylor. Pas seulement parce qu'il avait pour sujet le dernier acte ensemble de deux icônes cinématographiques du XXe siècle. Mais aussi parce que Burton and Taylor s'annonce comme probablement la dernière production originale de la chaîne BBC4, laquelle doit faire face à des coupes budgétaires importantes. Côté fictions, elle continuera seulement à importer des séries étrangères - elle est celle qui a initié la "vague scandinave" outre-Manche avec Forbrydelsen et Borgen. Pour rappel, parmi ses plus récentes fictions dont j'avais pu vous parler, il y avait eu notamment Spies of Warsaw ou encore Dirk Gently. Par conséquent, avec sa durée d'1h22, Burton and Taylor marque la fin d'une ère de plusieurs points de vue, à l'écran comme en coulisses, et il le fait de belle manière, notamment grâce à un casting convaincant.

Burton and Taylor n'est pas un biopic qui couvrirait l'ensemble de la relation, aussi intense que tumultueuse, ayant uni les acteurs Richard Burton et Elizabeth Taylor. Il aurait sinon fallu un format autrement plus long. Ce téléfilm s'ouvre simplement en 1983. Il met en scène ce duo mythique du cinéma, deux fois mariés et deux fois divorcés, dans ce qui sera leur dernier projet commun : une pièce de théâtre de Broadway, Private Lives (Richard Burton décèdera l'année suivante, en 1984).

Lorsque le récit débute, le temps a passé depuis leur dernière séparation (leur second divorce remonte à 1976), lui est désormais fatigué physiquement et rêve de jouer Le Roi Lear, elle subit ses dépendances et souhaiterait renouer avec lui. Ils vivent chacun en couple avec un autre, mais leurs sentiments réciproques sont toujours là, avec tous les excès qui les accompagnent. Cette réunion sur scène sera éprouvante... sortira-t-elle de la seule sphère professionnelle ?

Il y a deux fils narratifs qui s'entremêlent dans Burton and Taylor, une histoire professionnelle, et une autre, beaucoup plus intime. Le point de départ, c'est d'abord l'aboutissement d'un projet théâtral : on suit donc la préparation, puis la mise en scène d'une pièce à Broadway, assistant jusqu'aux réactions du public et des critiques et à la façon dont cela affecte chacun. Le fait que les protagonistes soient des acteurs reste une donnée centrale du récit : leur histoire, leur passé, depuis le tournage de Cléopâtre, sont liés à leur carrière. Le téléfilm essaie ainsi d'éclairer et de comprendre leur relation de travail, soulignant leurs différences dans la manière de concevoir leur métier, mais aussi de vivre et d'exploiter la célébrité qui les accompagne. Elizabeth Taylor représente l'icône hollywoodienne par excellence. Le contraste entre leurs méthodes est frappant dès la première répétition, mais le respect professionnel qu'ils ont l'un pour l'autre est bien réel. Ce qui n'empêche pas les jugements sur leurs prestations. Seulement, tout prend souvent des tournures démeusurées dans leurs rapports, car évidemment ces derniers ne sauraient se réduire au seul versant professionnel.

L'histoire plus personnelle qui se joue en parallèle est celle qui confère à Burton and Taylor cette tonalité particulière, au final poignante, qui marque le téléspectateur. Réunir sur scène et en coulisses ces deux acteurs, c'est voir se confronter à nouveau les sentiments intenses qui les unissent par-delà leurs ruptures. Ce récit n'est pas tant celui des retrouvailles, que celui du rappel des étincelles, parfois douloureuses, voire dangereuses, qui caractérisent leur relation. Ce n'est pas l'existence de leur amour qui est en cause, mais son intensité qui les entraîne dans une spirale au potentiel autodestructeur difficilement maîtrisable. Richard Burton est usé, Elizabeth Taylor plus que jamais prise dans ses addictions... il s'agit de se résoudre, pour tous deux, à tourner la page, d'où le ressenti de la fin d'une ère qui prédomine. Il ne s'agit pas de ne plus s'aimer, mais de reconnaître que cet amour les brûlera tous deux s'ils tentent de reprendre cette voie. Le temps a passé, ils doivent aspirer à autre chose. Burton and Taylor est donc le récit de cette admission difficile. C'est un dernier acte : une ultime réunion professionnelle derrière laquelle se trouve entériné un au revoir plus personnel et déchirant.

S'il vous fallait une autre raison de jeter un oeil à Burton and Taylor, ce serait la performance d'ensemble offerte par son casting, et plus précisément par ses deux acteurs principaux. Helena Bonham Carte est fascinante en Elizabeth Taylor, capturant à merveille les envolées et autres élans de star de son personnage, et apportant une belle présence à chacune de ses apparitions à l'écran. Dominic West (The Wire, Appropriate Adult, The Hour) propose quant à lui un pendant parfait, avec une figure plus posée, mais sur lequel le téléspectateur mesure bien l'importance et l'influence de chacune de ses intéractions avec son ex-femme. L'alchimie entre les deux acteurs est indéniable à l'écran, et ils assurent ainsi l'investissement du téléspectateur aux côtés de ce couple qu'ils interprètent. S'ils occupent quasiment tout l'espace, signalons quelques têtes familières dans les rôles secondaires, tels Lenora Crichlow (Sugar rush, Being Human), Greg Hicks, Stanley Katselas (The Shadow Line) ou encore William Hope (aperçu dans la dernière saison de Spooks).

Bilan : Burton and Taylor est un téléfilm qui retient l'attention non pas tant du fait de l'éventuel glamour de la réunion sous les feux des projecteurs de deux icônes du cinéma du XXe siècle, mais avant tout en raison de l'ambiance poignante qui traverse le récit. Tout en traitant des thèmes périphériques attendus comme la célébrité, ou encore l'addiction, c'est avant tout l'histoire d'un amour qui ne peut plus être, car entraînant ses représentants sur une voie trop dangereuse. C'est le récit du difficile choix d'accepter la fin d'une histoire commune. En gardant en plus à l'esprit la mort de Richard Burton l'année suivante, tout cela confère au téléfilm une dimension étonnamment touchante. Pour les prestations des acteurs, comme pour son sujet, les amateurs devraient apprécier une soirée devant Burton and Taylor (d'autant que le téléfilm reste court).

NOTE : 7,25/10

La bande-annonce du téléfilm :

11:18 Publié dans (Mini-séries UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, unitaire, burton and taylor, dominic west, helena bonham carter, lenora crichlow, greg hicks, stanley katselas, william hope, isabella brazier-jones, lucille sharp | ![]() Facebook |

Facebook |