18/05/2014

(UK) Line of Duty, saison 2 : no one is above the law

Aujourd’hui, retour sur une série récente dont je n’avais encore pas eu l’occasion de vous parler. Line of Duty fait en effet partie de celles diffusées ces derniers mois qui méritent toute votre attention. Les plus anglophiles parmi vous se souviennent peut-être de la première saison, diffusée durant l'été 2012 (pour rafraîchir votre mémoire, vous pouvez aller jeter un œil à la critique que j'avais rédigé à l'époque). Une suite a donc été proposée cet hiver, du 12 février au 19 mars 2014, sur BBC2.

Un tel délai de plus d'un an et demi entre les deux l'a certes rendue un peu lointaine, y compris pour le public anglais. Mais l'audience, outre-Manche, s'est laissée entraîner dans cette nouvelle affaire - elle n'a cessé d'augmenter au fil des épisodes. Il faut dire que Jed Mercurio, le créateur et scénariste, a su admirablement reposer les enjeux de son sujet de départ, pour délivrer six épisodes portés par une rare tension. Tant et si bien qu'une troisième et une quatrième saisons ont d'ores et déjà été commandées. En espérant qu'elles nous parviennent avant 2016... intéressons-nous d'abord à cette saison 2.

Line of Duty est un cop show qui plonge le téléspectateur dans les coulisses guère reluisantes de l'institution policière. Plus précisément, elle entreprend de dépeindre un envers du décor très sombre, où solidarité de corps et ambitions personnelles finissent par noyer bien des professionnels. Les enquêtes conduites pour sanctionner les éventuelles dérives des policiers sont confiées à une unité anti-corruption particulière, AC-12, au sein de laquelle le téléspectateur va retrouver plusieurs des protagonistes de la première saison, comme Steve Arnott et Kate Fleming. L’affaire qui va les occuper concerne la mort de trois policiers dans un guet-apens, lors du déplacement précipité et non sécurisé d'un témoin qu’ils étaient supposés protéger. Seule survivante de cette attaque, Lindsay Denton était au volant de la voiture qui menait le convoi. Ses actes, durant cette nuit tragique, vont rapidement nourrir les soupçons de l’unité.

La saison 2 est construite autour de cette interrogation centrale : Denton est-elle coupable ? Et si oui, de quoi exactement ? A-t-elle sciemment conduit le convoi vers ce piège ? Malveillance, incompétence, malchance… que s’est-il réellement passé ce soir-là ? Face à ces questions, Line of Duty fait le choix de cultiver les doutes du téléspectateur tout au long des six épisodes. La série prend un malin plaisir à entremêler les pistes et les indications contradictoires sur les événements, mais aussi sur la personnalité de Lindsay Denton. La situation semble ne jamais devoir cesser de se complexifier ; et si tout démarre sur la promesse d'un affrontement entre Denton et l'équipe de AC-12, les frontières se brouillent rapidement. Les certitudes des uns se fragilisent, les allégeances des autres se font et se défont au rythme des découvertes... et des intérêts personnels. Le téléspectateur est placé quasiment au même niveau que les enquêteurs : à partir d'indices équivoques, de versions divergentes où chacun omet une partie de la vérité, il doit se forger peu à peu ses propres convictions, lesquelles sont régulièrement remises en cause par les nouvelles orientations prises.

Si l’incertitude subsiste jusqu’au bout, cela s'explique grâce à la complexité du scénario, mais aussi grâce au personnage de Lindsay Denton, fascinante d'ambivalence et portée par l’interprétation magistrale d’intensité de Keeley Hawes (Spooks, Ashes to Ashes). Elle est une figure aux facettes multiples, dont les forces, mais aussi les ambiguïtés, ne sont mises que progressivement en pleine lumière par le récit. Line of Duty implique émotionnellement le téléspectateur à ses côtés, presque malgré lui. Car s'il s'interroge sur la responsabilité de Denton, il est difficile de rester insensible à ce qui lui arrive : la fusillade dont elle réchappe déclenche une véritable descente aux enfers. Ostracisée dans son commissariat, soupçonnée par AC-12 de bien plus qu'une simple négligence, elle va subir de douloureuses épreuves aussi bien professionnelles que personnelles, des souffrances physiques et psychologiques... lesquelles touchent le téléspectateur, en dépit de cette question lancinante : est-elle coupable ? Et si oui... qu'a-t-elle réellement fait ?

De manière générale, la noirceur est le maître-mot de Line of Duty. Tout n'y est que faux-semblants, manœuvres et manipulations, au sein d'une institution policière gangrénée, où chacun paraît faillible et où les lignes jaunes se franchissent trop souvent avec impunité. Si AC-12 est censé poser les limites, être le gardien du temple de la loi et traquer ceux qui trahissent leurs engagements, on y retrouve pourtant reproduits les mêmes schémas que dans le reste des forces de l'ordre. Steve Arnott (Martin Compston), Kate Fleming (Vicky McClure) ou encore leur supérieur, Ted Hastings (Adrian Dunbar), sont exposés aux mêmes pressions, tentations et limites qui pèsent sur leurs collègues. L’univers dépeint par la série n’a d'ailleurs rien de manichéen : nul n’est jamais complètement irréprochable, et la vérité ne ressortira pas toujours de ces investigations. Outre une approche pessimiste, la série interpelle également par la tension constante, éprouvante même, qui la traverse. Plusieurs passages marquent durablement, qu’il s’agisse du choc produit par certaines scènes (qui réveillent le fantôme de Spooks) ou d’affrontements verbaux lors d’interrogatoires. Cela donne des moments extrêmement forts, qui secouent personnages et téléspectateur.

Bilan : Dotée d'une écriture sombre, souvent dense, la saison 2 de Line of Duty emprunte une voie policière ambivalente et implacable, où les notions de vérité et de justice n'ont jamais semblé plus floues et incertaines. Par-delà un portrait institutionnel très pessimiste, la série délivre un récit prenant, porté par une tension omniprésente et par les incertitudes qui pèsent jusqu'au bout sur l'issue de l'enquête servant de fil rouge. La série se laisse d'ailleurs quelque peu entraîner par sa complexité dans le dernier épisode où elle se retrouve prise par le temps, apportant dans la précipitation les réponses attendues. Cependant la chute finale est parfaitement cohérente avec la tonalité de la saison, avec une résolution justifiant la commande des saisons suivantes.

En résumé, une chose est sûre : avec cette saison 2, Line of Duty a acquis une dimension supplémentaire. Et ces six épisodes sont certainement une des belles réussites anglaises de ce début d'année 2014. Avis aux amateurs !

NOTE : 8/10

Une bande-annonce de la saison :

17:21 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bbc, line of duty, martin compston, vicky mcclure, adrian dunbar, keeley hawes, jessica raine | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2014

(AUS) The Gods of Wheat Street : portrait de famille aborigène empli de fraîcheur et d'émotions

Restons dans les petits écrans de l'hémisphère sud encore aujourd'hui, pour retourner en Australie et cette fois-ci s'intéresser à une série actuellement en cours de diffusion : The Gods of Wheat Street. C'est sur la recommandation de Dibs que j'ai découvert cette fiction ce week-end. Créée et écrite par Jon Bell (dont je vous conseille une interview intéressante sur la genèse de cette œuvre), proposée le samedi soir depuis le 12 avril 2014 sur ABC1, cette série annoncée pour 6 épisodes (d'1 heure chacun) raconte le quotidien d'une famille aborigène dans l'Est de l'Australie.

Un tel thème conduit naturellement à la rapprocher d'une des belles réussites de la télévision australienne de ces dernières années, Redfern Now. On retrouve en effet à leur origine la volonté de ABC1 d'offrir une meilleure exposition dans ses fictions à cette communauté. Jon Bell a d'ailleurs écrit deux épisodes de Redfern Now. Cependant, The Gods of Wheat Street opte pour une approche très différente. Chargée de vitalité et de chaleur humaine, c'est une fiction pleine de fraîcheur qui oscille entre les ambiances et les tons. Une jolie découverte, attachante, qui installe un cocktail d'émotions dans votre télévision.

[La review qui suit a été rédigée après le visionnage des quatre premiers épisodes.]

The Gods of Wheat Street nous plonge dans le quotidien de la famille Freeburn, qui habite Casino, une petite ville au nord de Sydney. Depuis le décès de sa mère, Odin s'est efforcé de préserver et protéger l'unité familiale, envers et contre toutes les épreuves qu'ils ont pu traverser. C'est lui qui, dès sa majorité, a élevé ses demi-frères et sœur. Tandis qu'Ares est aujourd'hui en prison, les deux plus jeunes vivent toujours chez Odin : Isolde rêve de mode, Tristan de football (il y aurait tout un article à consacrer aux prénoms des personnages dans cette série !). De plus, Odin s'est depuis marié. Mais sa femme l'a quitté pour les sirènes de Sydney, le laissant élever seul leurs deux filles. Heureusement, pour l'aider au quotidien, il peut compter sur sa belle-sœur, Libby, qui fait partie intégrante de leur maisonnée dans laquelle elle passe beaucoup de temps.

Comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée à gérer au jour le jour, le premier épisode débute par la mort de l'employeur d'Odin. Son héritier décide de vendre tous les garages à la rentabilité douteuse de la société paternelle, mettant ainsi en danger l'avenir professionnel d'Odin. Les Freeburn doivent aussi composer avec différents protagonistes qui ont de lourds contentieux avec certains membres de la famille. Heureusement, pour guider Odin, l'esprit de sa défunte mère passe à l'occasion le voir, surtout lors des périodes de crise ; une apparition qui lui rappelle sa mission de protection de la famille qu'elle lui a confiée juste avant sa mort, et veille aussi sur toute cette maisonnée.

The Gods of Wheat Street est d'abord un portrait de famille, animé, empli d'une chaleur humaine communicative et traversé par une joyeuse cacophonie. On y suit l'évolution de toute une galerie de personnages bien campés et vite attachants. La série emprunte aux grandes dynamiques traditionnelles du drama familial, trouvant instantanément cet équilibre caractéristique, aussi volatile que précieux, qui fait tout l'attrait du genre. Elle n'en conserve pas moins une identité qui lui est propre, exploitant à cette fin pleinement son cadre australien. Les Freeburn ont en effet traversé bien des crises -des drames, même- et portent en eux bien des blessures laissées par la vie et mal cicatrisées. Cependant, ils sont toujours repartis de l'avant, préservant envers et contre tous ce lien qui les unit, malgré les tensions inévitables. Ce sont plusieurs générations, et des histoires personnelles différentes, qui se côtoient au sein de la maisonnée. Le quotidien dépeint oscille entre amours contrariés, frustrations financières et mauvaises rencontres, avec des choix importants à faire pour certains. Si la série n'évite pas quelques poncifs, elle négocie avec assurance ses choix narratifs, portés par des dialogues où bien des répliques font mouche.

De manière générale, The Gods of Wheat Street est une fiction engageante. Le charme opère notamment grâce à la fraîcheur qui émane d'elle, accentuée par l'immersion australienne. Plus encore, la série se révèle capable de jouer sur une très large palette émotionnelle : elle peut être légère, presque comique, l'instant d'après déchirante, le tout avec une intensité constante. Tour à tour drôle et touchante, elle mélange les tonalités et change d'ambiance sans transition avec une simplicité désarmante. L'écriture, versatile, virevolte au gré des personnages et des instantanés capturés, entraînant le téléspectateur dans un tourbillon où mises en scène comiques cohabitent avec des passages autrement plus poignants. L'ensemble sonne sincère et souvent naturel à l'écran. C'est d'ailleurs ce style déjouant les classifications qui lui permet d'introduire, sans dérouter, ni rompre l'harmonie, une touche de fantastique. L'esprit de la matriarche défunte semble en effet simplement se promener parmi ses descendants, sans que des effets spéciaux soient nécessaires pour marquer cette apparition. Les quelques échanges initiés par elle avec Odin, puis Athena, paraissent à la fois ordinaires et surréalistes. Tout cela semble un peu à part... à l'image de la série.

En outre, The Gods of Wheat Street est intéressante sur le plan formel. La réalisation est dynamique et maîtrisée, la photographie travaillée avec une teinte dominante versant dans les couleurs chaudes. Derrière la caméra, on retrouve notamment Catriona McKenzie qui avait fait un travail admirable dans The Circuit, il y a quelques années sur SBS. Au sein de chaque épisode, certaines scènes sont entrecoupées de plans extérieurs du paysage australien, où la caméra capture le ciel et ses nuances colorées : un beau travail d'ambiance qui a été confié à Brendan Lavell. Outre ses effets visuels réussis, The Gods of Wheat Street est en plus rythmée par une bande-son entraînante, utilisant des instrumentaux dont les sonorités évoquent les grands espaces, et quelques chansons parfaitement choisies qui contribuent à l'immersion du téléspectateur dans ce cadre très vivant. Le générique d'ouverture allie d'ailleurs à merveille le style musical et ces plans australiens, résumant l'atmosphère particulière qui se dégage de l'ensemble (pour un aperçu, il s'agit de la première vidéo ci-dessous).

Côté casting, si vous êtes un téléspectateur de Redfern Now, vous avez déjà croisé dans un ou plusieurs épisodes une bonne partie des acteurs. C'est Kelton Pell (The Circuit, Cloud Street) qui interprète Odin, celui autour de qui demeurent pour l'instant unis les Freeburn. Au sein de sa fratrie dont il a eu la charge après la mort de sa mère, on retrouve Shari Sebbens, Mark Coles-Smith et Bruce Carter (The Circuit, Hard Rock Medical). Rarriwuy Hick et Miah Madden incarnent les filles d'Odin, toutes deux apportant une présence très énergique. De son côté, Ursula Yovich est cette mère fantomatique qui leur rend visite à l'occasion, esprit qui avertit, donne un coup de pouce, sans jamais apporter de réponse claire. Enfin, le portrait ne serait pas complet sans citer Lisa Flanagan (Double trouble) qui accompagne les Freeburn au quotidien et rêve d'être plus pour Odin qu'une simple belle-sœur... alors même que ce dernier n'a toujours pas divorcé de sa sœur.

Bilan : Plus qu'un simple drama familial auquel elle emprunte nombre de ressorts narratifs, The Gods of Wheat Street offre un mélange des tonalités un peu à part et bien à elle, pour dépeindre cette famille aborigène complexe dans une Australie loin des grandes villes. Le rire et le drame se côtoient constamment dans cette œuvre, tour à tour légère, émouvante, voire surréaliste. Le dépaysement est garanti par quelques plans servant de transition qui capturent magnifiquement les paysages, le tout accompagné d'une bande-son inspirée qui sonne comme une invitation à l'évasion. Il émane de l'ensemble une fraîcheur et une vitalité dans lesquelles il est aisé de se laisser entraîner. Avis aux amateurs.

NOTE : 7,5/10

Le générique de la série :

La bande-annonce de la série :

17:35 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, abc1, the gods of wheat street, kelton pell, lisa flanagan, shari sebbens, ursula yovich, mark coles-smith, bruce carter, rarriwuy hick, miah madden, richard green, tessa rose, david field, millie samuels, mouche phillips, alfie gledhill, lauren hamilton, frederick copperwaite | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2014

(Pilote BR) FDP (Filhos da puta) : dura lex, sed lex

Outre ses quelques grands thèmes (épidémie, religion), le Festival Séries Mania, c'est aussi l'occasion d'effleurer un peu la diversité du petit écran mondial, et donc l'occasion de voir traités des sujets pour le moins originaux. (fdp) (abréviation en VO sans doute jugée insuffisamment explicite, puisque le sens de l'acronyme a été ajouté entre parenthèses dans le titre au festival) appartient sans conteste à cette catégorie. Cette "comédie grinçante" (qui relève plus de la dramédie) de HBO Latino (chaîne dont je vous ai déjà parlé avec la chilienne Profugos ou encore la brésilienne Filhos do Carnaval) nous plonge dans le milieu du football... du point de vue de l'arbitre.

La série compte en tout 13 épisodes qui ont été diffusés du 26 août au 18 novembre 2012. Elle sera proposée en France (sur France Ô) à partir du 3 juin prochain, à l'occasion du Mondial de football, lequel se déroule justement... au Brésil. Étant donné qu'il reste assez rare que des fictions sud-américaines nous parviennent en dehors des telenovelas, et que le thème traité nous plonge dans le sport roi de ce pays, (fdp) apparaît comme une curiosité doublement intéressante. Au vu de ses premiers épisodes, le concept sur lequel elle repose a des limites, mais elle dispose cependant d'atouts qui méritent un coup d’œil.

[La review qui suit a été rédigée après le visionnage des deux premiers épisodes.]

Lorsque débute (fdp), la vie personnelle de Juares Gomes (interprété par Eucir de Souza) est en pleine crise. Il lui faut en effet gérer une procédure de divorce houleuse, se battre pour la garde de son fils, mais aussi, au cours du deuxième épisode, revenir habiter un temps chez sa mère et découvrir que cette dernière ne mène pas la vie sage et rangée qu'il imaginait. En plus de jongler entre tous ces soucis, Juares Gomes exerce un métier pour le moins exposé : il est arbitre de football. Chaque semaine, des milliers de personnes le maudissent et l'insultent dans les stades où il officie, peu importe la qualité de son arbitrage et son respect des règlements. Il mène donc une carrière professionnelle sous haute tension, avec pour objectif d'arbitrer un jour une finale de Coupe du monde, dans le contexte extrêmement passionnel qui entoure ce sport au Brésil. (fdp) va nous faire vivre à ses côtés les péripéties qui rythment son quotidien.

Lorsqu'elle s'essaie à la dramédie familiale, il faut reconnaître que (fdp) paraît très (trop?) classique, un peu poussive même dans la mise en scène des problèmes que cumule Juares dans sa vie privée. La série ne cherche pas à innover. Tout son intérêt repose en fait sur la confrontation de ces schémas narratifs extrêmement ordinaires avec un cadre autrement plus original pour une fiction : celui du monde du football. En lui-même, le choix d'un récit réalisé du point de vue de l'arbitre, anti-héros de la dramaturgie sportive par excellence, est déjà intriguant. Mais (fdp) va plus loin en proposant une immersion d'ensemble du téléspectateur dans l'ambiance de ce milieu. Outre l'arbitrage, elle alterne en effet différents angles d'approche, des médias jusqu'aux supporters. Mieux encore, elle entreprend de capturer et de retranscrire à l'écran l'atmosphère survoltée d'un stade de foot brésilien, laissant entrevoir, comme son titre l'annonce, la violence qui s'exprime à l'encontre de l'arbitre, avant même le début du match. Elle relève même avec brio le défi (notamment technique) difficile que représente la reconstitution crédible de matchs (du moins pour mon regard de néophyte), ce qui permet de voir Juares directement dans le feu de l'action.

C'est d'ailleurs sur le terrain que (fdp) s'épanouit vraiment, capable alors d'imbriquer différents niveaux d'enjeux qui constituent le cœur de la série. Tout d'abord, elle n'a pas son pareil pour faire rentrer le téléspectateur (même habituellement indifférent à ce sport) dans le match mis en scène : par l'intermédiaire de quelques séquences, brèves et s'enchaînant rapidement (nul n'a le temps de s'ennuyer, ni de décrocher), elle transmet toute la ferveur qui entoure la partie, et parvient à faire comprendre les problématiques d'arbitrage à trancher (lesquelles sont classiques : siffler un penalty, décider une expulsion...). En plus de tout cela, la série intègre parfaitement ces bouts de matchs dans son histoire. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'une approche sportive, mais qu'elle transpose sur le terrain les tensions introduites auparavant dans la vie personnelle de Juares. Ainsi, dans le premier épisode, le personnage est en pleine bataille judiciaire pour la garde de son fils. Or le juge est un fan d'une des équipes disputant la finale dans laquelle il officie. Se greffe donc un dilemme éthique avec lequel débat en son for intérieur Juares durant tout le match. Dans le second épisode, c'est avec l'ami de sa mère qu'il doit composer, un ami qui retrouve au fil de la partie tous les réflexes des supporters face à l'arbitre lorsque leur équipe perd... et hurle ses sentiments dans le micro qu'on lui a tendu. Autant de confrontations qui sont pour le moment gérées avec aplomb par Juares et qui donnent un piquant appréciable à la série.

Bilan : Suivant des ressorts assez classiques, (fdp) est une dramédie dans laquelle le personnage central voit sa vie personnelle à problèmes s'entremêler avec sa vie professionnelle. S'il n'y a rien de neuf dans la gestion du versant privé, en revanche, c'est la particularité du métier de Juares qui confère à la série une originalité et un attrait indéniables. S'ouvrant au monde du football par le prisme de celui qui représente l'anti-héros par excellence de ce milieu, la série réalise un admirable travail d'immersion, permettant de faire prendre la mesure du contexte passionnel entourant ce sport au Brésil. La façon dont elle capture l'ambiance d'un match est notamment une réussite formelle à saluer. Grâce à leur brièveté (format d'une demi-heure), les épisodes évitent d'être étirés inutilement, même si c'est souvent dans la seconde moitié qu'ils prennent pleinement leur envol.

(fdp) saura-t-elle tenir la distance d'une saison ? Tout dépendra de sa capacité à continuer à faire se répondre le privé et le football. En tout cas, si elle intéressera sans doute plus les amateurs de ce sport, je suis la preuve qu'elle peut aussi être visionnée par des personnes à mille lieues de ce centre d'intérêt. Ce n'est certes pas une œuvre incontournable, mais c'est certainement une curiosité... à plus d'un titre !

NOTE : 6,5/10

Une bande-annonce de la série :

20:00 Publié dans (Séries Amérique Latine) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brésil, hbo latin america, hbo, fdp, filhos da puta, eucir de souza, paulo tiefenthaler, vitor moretti, maria cecilia audi, cynthia falabella, fernanda franceschetto, adrian verdaquer, walter breda, flavio tolezani, domingas person, chris couto, carlos meceni, gustavo machado, saulo vasconcelos | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2014

(Pilote AUS) Devil's Playground : au sein de l'Église catholique australienne de la fin des années 80

Outre des histoires d'épidémie, le deuxième grand thème du Festival Séries Mania 2014 était le religieux. Un de mes grands regrets a d'ailleurs été de ne pas pouvoir découvrir l'israélienne Mekimi, sur laquelle j'ai entendu de très bons échos. Parallèlement, côté français, j'ai pu assister à la projection des premiers épisodes de la saison 2 de Ainsi Soient-Ils, qui sera diffusée cet automne sur Arte : si la première saison m'avait laissé bien des réserves, cette seconde démarre vraiment sur de très intéressantes promesses (j'aurais sans doute l'occasion d'y consacrer un billet prochainement). En restant au sein de l’Église catholique, une autre série a retenu mon attention : l'australienne Devil's Playground.

Encore inédite en Australie (elle était au festival en "avant-première mondiale"), où elle sera diffusée d'ici la fin de l'année sur Showcase, Devil's Playground comptera en tout 6 épisodes. Elle est la suite d'un film du même nom (The Devil's Playground) de Fred Schepisi datant de 1976. Elle reprend le même protagoniste principal, Tom Allen, qui était alors enfant dans un séminaire, et qui est désormais devenu psychiatre et père de famille. Fait notable, le personnage demeure toujours interprété par le même acteur, Simon Burke, à 38 années d'intervalle. Les deux histoires sont cependant indépendantes. Si Devil's Playground partage son point de départ criminel -la mort d'un enfant- avec bien d'autres séries récentes, à l'image de Broadchurch ou Mayday, elle n'en est pourtant pas une énième déclinaison policière. Il s'agit en effet avant tout d'une œuvre qui, au sein d'une communauté, s'interroge sur le pouvoir et la religion.

Devil's Playground s'ouvre en 1988. Depuis le film d'origine, Tom Allen a bien grandi : il est devenu psychiatre, père de deux enfants. Il est veuf quand débute la série. Toujours croyant et pratiquant, il fréquente, avec ses enfants, la communauté catholique de Sydney - de l'école confessionnelle à la messe dominicale. Dans sa vie professionnelle, il est aussi amené à traiter un patient prêtre, qu'il convainc de confesser à ses supérieurs les malversations qu'il a commises. Ce "fait d'armes" attire l'attention d'un des évêques, dans le contexte particulier qui entoure une Église australienne alors en pleine effervescence et mutation. Tom Allen se voit proposer de poursuivre le travail qu'il a initié auprès de ce prêtre, en recevant d'autres membres du clergé qui auraient besoin de son assistance.

Au même moment, le quotidien de la communauté est soudainement troublé par la disparition d'un enfant, dont la famille est bien connue de Tom Allen. Le corps du garçon est finalement retrouvé dans une étendue d'eau. Tandis que la police traite l'affaire comme une simple noyade accidentelle, le meilleur ami du défunt est persuadé que cette mort a été provoquée. Le psychiatre se retrouve ainsi au premier rang pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, et démêler ce qui se joue, à cette époque, au sein de l’Église catholique du pays. Un scandale se profile.

Si Devil's Playground démarre sur un ressort dramatique classique, promesse d'un fil rouge criminel assuré de retenir l'attention du téléspectateur, la série opte pour une autre approche que la classique enquête relatée du point de vue des policiers. En effet, ne se réduisant pas à une simple investigation, les premiers épisodes entreprennent de nous plonger dans cette communauté catholique de la fin des années 80. Plus qu'aux fidèles, la fiction s'intéresse à l'institution ecclésiastique elle-même et aux tensions internes -mais aussi intimes- qui déchirent en son sein le clergé. Par l'intermédiaire de l'école confessionnelle ou du cabinet de Tom Allen, plusieurs prêtres sont ainsi introduits. Cependant, ce sont les sommets de la hiérarchie qui concentrent les enjeux principaux : en effet, la succession du plus haut dignitaire australien s'annonce. Par-delà les luttes d'hommes de pouvoir, ce sont aussi des conceptions qui s'opposent, entre intransigeants à la ligne rigoriste et ceux qui souhaiteraient évoluer dans le sens de la société. Convictions et ambitions s'entremêlent et se heurtent. Mais c'est un autre écueil qui s'annonce pour certains des protagonistes, lié à des affaires de mœurs.

La réussite de ces débuts tient au fait que tout en capturant sans complaisance ces jeux politiques ecclésiastiques, Devil's Playground n'oublie pas de donner un personnage pouvant servir de point d'accroche au téléspectateur : Tom Allen occupe en effet très bien cette fonction. Le personnage est dépeint avec ses failles, dans sa vie privée et familiale ; de quoi lui donner l'épaisseur qui convient. Mais il y a aussi chez lui une droiture. Et il est surtout un croyant sincère, loyal à l’Église ; un laïc, observateur extérieur d'une institution qui lui reste très familière. Invité, à la demande d'un évêque, à devenir le "psychiatre de l’Église", il se retrouve donc dans une situation privilégiée, y compris pour pousser un peu plus loin les questions que soulève la mort du fils de cette famille qu'il côtoie. Autour de ce drame, la série est capable de se construire en dehors de l’Église, introduisant divers protagonistes -la famille du défunt, son meilleur ami-, qui lui permettent de traiter avec justesse des thèmes forts que sont la perte d'un être cher, ou encore le rapport à la foi face à un tel événement. Ainsi, si la série entend jeter un éclairage sur l'institution ecclésiastique, c'est cependant bien un portrait plus vaste de la communauté catholique, où croyants et clergés se croisent, qui est envisagé, donnant plus d'ampleur au récit.

Visuellement, Devil's Playground fait preuve d'une belle maîtrise formelle qu'il convient de saluer. La photographie y est soignée, et la réalisation emprunte une sobriété toute calculée. La simplicité travaillée, très bien dosée, permet une reconstitution de l'Australie de la fin des années 80 par petites touches et grâce à quelques détails du quotidien, des voitures aux technologies. Une telle mise en scène assure l'immersion du téléspectateur au sein de ce cadre et de la communauté catholique dans laquelle elle nous glisse. Signe du parti pris esthétique de la série, le générique d'ouverture est tout aussi réussi, annonçant avec style le thème de la fiction.

Enfin, Devil's Playground peut s'appuyer sur un casting solide, au diapason de la sombre tonalité ambiante : les interprétations sont convaincantes, avec la retenue, mais aussi l'intensité qui convient parfois. Les protagonistes personnalisent différents enjeux, et consolident par leur jeu un récit déjà très efficace. Comme indiqué en introduction, c'est Simon Burke (The Alice) qui reprend, trois décennies après, le rôle de Tom Allen. A ses côtés, on croise quelques têtes très familières, toutes impeccables, comme Toni Collette (United States of Tara), John Noble (Fringe, Sleepy Hollow), Don Hany (East West 101, Serangoon Road), voire Leon Ford (Puberty Blues). Figurent également dans la distribution Andrew McFarlane (The Alice), Jack Thompson, Max Cullen (Love My Way) ou encore Anna Lise Phillips (Young Lions).

Bilan : Délivrant deux premiers épisodes denses, dotés d'une narration solide et maîtrisée, Devil's Playground signe des débuts réussis. La série introduit efficacement le téléspectateur dans la communauté catholique de Sydney, aussi bien du côté des laïcs que des ecclésiastiques, utilisant le personnage de Tom Allen comme clé d'entrée - son statut de psychiatre lui donnant une dimension supplémentaire. Les tensions et les luttes, exacerbées, qui se perçoivent au sein de l'institution dépeinte, retiennent l'attention du téléspectateur, tout autant que le fil rouge criminel qui ébranle la communauté.

Après deux épisodes, Devil's Playground en est certes encore au stade des promesses ; mais elle semble avoir toutes les cartes en main pour mener à bien les ambitions affichées. Une chose est sûre, je surveillerai la diffusion australienne.

NOTE : 7,5/10

19:04 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : australie, showcase, devil's playground, simon burke, andrew mcfarlane, toni collette, jack thompson, don hany, leon ford, max cullen, anna lise phillips, john noble, jason klarwein, matt levett, ben hall, james fraser, nicole shostak | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2014

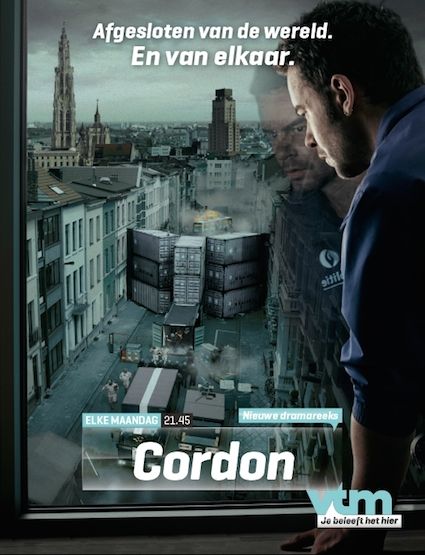

(BE) Cordon : crise sanitaire à Anvers

Parmi les grands thèmes de la cinquième saison du Festival Séries Mania, représentatifs de certaines tendances du petit écran mondial, figuraient les fictions pandémiques. Hypocondriaques s'abstenir ! Aux côtés de l'américaine Helix, la Corée du Sud et la Belgique ont proposé chacune deux approches très différentes de ce sujet. Tandis que l'asiatique The End of the World se démarque par son refus de toute surenchère, soignant une authenticité savamment travaillée pour exposer la gestion de la crise, l'européenne Cordon happe le téléspectateur dans un engrenage épidémique où les solutions envisagées, ainsi que l'origine de l'épidémie, soulèvent d'importantes interrogations.

Les deux premiers épisodes de Cordon ont été projetés mardi dernier à Séries Mania. Cependant il faut signaler que sa diffusion s'achèvera très prochainement en Belgique : débutée le 10 mars 2014 sur VTM, elle se terminera en effet le 12 mai prochain, au terme de 10 épisodes de 50 minutes chacun. Créée par Carl Joos et réalisée par Tim Mielants, cette série flamande trouve son inspiration dans les diverses alertes sanitaires de ces dernières années et les critiques que leur gestion a pu soulever. Le coffret DVD qui sortira en Belgique à la fin du mois est a priori annoncé avec des sous-titres français et anglais, de quoi conforter une curiosité piquée par des débuts efficaces.

[La review qui suit a été rédigée après le visionnage des deux premiers épisodes.]

Cordon débute de la plus classique des façons pour une fiction pandémique : à Anvers, le NIZA identifie un virus, d'origine inconnue, dont le taux de mortalité se révèle très élevé. Face au risque de propagation, le gouvernement est contraint de prendre dans la précipitation une décision drastique : est ordonné la mise en quarantaine, derrière un cordon sanitaire, du quartier dans lequel se trouve la source présumée de l'épidémie. La série fait alors vivre au téléspectateur la crise par l'intermédiaire de plusieurs protagonistes, situés de part et d'ordre de ce cordon. Comment chacun va-t-il être affecté par la situation ? Comment va-t-on s'organiser à l'intérieur et à l'extérieur de ce quartier ? En arrière-plan, la menace et le danger représentés par le virus se précisent...

Pour traiter son sujet, Cordon opte pour une approche chorale : dotée d'une narration éclatée, elle suit une dizaine de personnages, de tout âge et de toutes professions. Cela lui permet de multiplier les angles d'approche, en éclairant avant tout l'impact humain de la crise sanitaire en cours. La série cherche à créer une proximité avec le téléspectateur -les sphères dirigeantes du pays sont ainsi volontairement laissées de côté, seulement entraperçues pour annoncer les mesures de lutte prises. De même, le point de vue des scientifiques, certes incontournable, reste également secondaire. Le récit se concentre sur la population, au plus près de ceux qui vont subir l'épidémie et/ou devoir gérer les conséquences de la mise en quarantaine. Le ressort est familier : il s'agit de mettre en scène des êtres ordinaires, soudain confrontés à une situation extraordinaire, dont nul ne peut connaît l'issue. Si les personnages manquent un peu d'épaisseur, chacun étant pour l'instant cantonné dans son rôle, ils paraissent bel et bien représentatifs de cette population diversifiée frappée par la quarantaine et les dilemmes qu'elle pose. Glissant progressivement vers la crise, parcourue par une tension sourde, Cordon happe ainsi le téléspectateur.

Mais Cordon, ce n'est pas juste un thriller pandémique. Son atout tient à la richesse des thèmes abordés : ils soulèvent des enjeux scientifiques, policiers, mais aussi moraux, sociaux ou encore politiques. A défaut d'être original, le traitement d'ensemble est efficace, la série s'appropriant avec aplomb son concept. L'image de ce bloc d'immeubles, enfermé derrière des barrières improvisées de containers et autour duquel sont déployées des forces de l'ordre, marque. Ses occupants sont-ils d'ores et déjà condamnés ? Comment la situation va-t-elle évoluer dans un lieu désormais isolé, déserté par des autorités massées en dehors du périmètre ? Quels arbitrages entre intérêts individuel et collectif attendent chacun ? Les deux premiers épisodes montrent une série souhaitant aborder toutes les facettes de la crise : qu'il s'agisse d'évoquer la réaction de la population, ou de s'interroger sur l'origine du virus, voire sur les mesures prises par les autorités (jusqu'où ira-t-on pour maintenir la quarantaine ?). Cela donne un ensemble foisonnant, certes pas toujours complètement fluide, ni maîtrisé, et pas exempt non plus de certaines maladresses, mais qui reste prenant et -surtout- donne envie de s'investir.

Formellement, la série se révèle également solide. L'esthétique est soignée, la réalisation laisse transparaître dans la nervosité de la caméra une tension propre au thriller. Un important travail sonore a également été réalisé, avec une ambiance travaillée qui favorise l'immersion du téléspectateur. Enfin, Cordon rassemble un casting large et homogène, au sein duquel on retrouve notamment Wouter Hendrickx (Zuidflank), Liesa Van der Aa (Zingaburia), Tom Dewispelaere (Van Vlees en Bloed), Veerle Baetens (Code 37), Mieke De Groote (Van Vlees en Bloed, Code 37), Johan van Assche (Het goddelijke monster), Koen De Sutter (Zuidflank), Zoë Thielemans, Ricko Otto, Hugo Van Den Berghe (Flikken), Robbie Cleiren (Clan, Deadline 14/10, Marsman), Sven De Ridder (Deadline 14/10, Met Man en Macht), Steve Geerts (Clan, Met Man en Macht), Inge Paulussen (Clan, Zuidflank, Deadline 25/5), Mathijs Scheepers (Dag & nacht, Clan, Zuidflank) ou encore Greet Verstraete (Deadline 14/10, Deadline 25/5).

Bilan : Les deux premiers épisodes de Cordon réussissent l'essentiel, posant avec aplomb les bases d'un récit à suspense qui happe le téléspectateur dans les destins croisés de personnages ordinaires confrontés à une situation de crise sanitaire imprévisible. Fiction chorale, abordant des thèmes extrêmement divers, la série se réapproprie le registre du thriller pandémique. Si elle n'évite pas quelques écueils ou maladresses, elle s'appuie sur un concept fort, l'isolement d'un quartier, face auquel le téléspectateur ne peut que s'interroger : jusqu'où la logique de quarantaine conduira-t-elle les autorités et tous les protagonistes ? En résumé, une œuvre qui, sans révolutionner le genre, en propose une déclinaison efficace, donnant envie de découvrir la suite.

Cordon, c'est donc l'occasion d'une piqûre de rappel (c'est le cas de le dire) téléphagique en provenance de Belgique, pays voisin, si proche, mais dont les fictions non francophones nous restent encore bien trop souvent inaccessibles.

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la série :

13:01 Publié dans (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : belgique, vtm, cordon, wouter hendrickx, liesa van der aa, tom dewispelaere, veerle baetens, mieke de groote, johan van assche, koen de sutter, zoë thielemans, ricko otto, hugo van den berghe, robbie cleiren, sven de ridder, steve geerts, inge paulussen, mathijs scheepers, greet verstraete | ![]() Facebook |

Facebook |