15/05/2012

(Pilote US) Common Law : des policiers en thérapie de couple

Les séries d'USA Network ont cela de confortable que l'on sait exactement à quoi s'attendre lorsqu'on s'installe devant sa dernière nouveauté. La formule est désormais presque trop bien rôdée, le charme initial pouvant finir par être occulté par l'impression d'une recette mécaniquement reproduite à l'infini. Pour autant, en dépit de cette prévisibilité et des limites qui lui sont inhérentes, j'attends toujours chaque nouvelle série de cette chaîne avec curiosité. Car dans les constantes d'une sériephilie bien équilibrée, j'ai besoin de ma série USA Network. Synonyme de détente assumée, et même d'été (avant que la chaîne ne se soit amusée à découper ses diffusions sur toute l'année).

C'est dans cet état d'esprit que j'ai donc abordé Common Law, la petite dernière du genre, qui a débuté ce vendredi 11 mai aux Etats-Unis. On y retrouve toutes les doses attendues de buddy show, de bromance et autres dynamiques relationnelles classiques... sans pour autant que le concept ne convainc totalement : la petite pointe d'originalité constituée par l'improbable thérapie de couple peut-elle l'emporter sur le trop classique duo de flics mis en scène et un arrière-plan qui sonne très forcé ? Ce sera tout l'enjeu des épisodes à venir.

Se déroulant à Los Angeles, Common Law suit les enquêtes d'un duo de détectives de la police criminelle, Travis Marks et Wes Mitchell. Deux policiers très différents dans leurs tempéraments comme dans l'approche de leur métier, mais dont l'association produit les meilleurs résultats du département en terme d'élucidation de crimes. Ou du moins produisait. Car après plusieurs années durant lesquelles ils ont formé une équipe de choc, toujours complémentaires sur le terrain, quelque chose s'est cassé dans leurs rapports.

Les frustrations du quotidien se sont additionnées, chacun finissant par trop bien connaître les travers de l'autre... Les disputes ont alors commencé à empiéter sur leur travail. Refusant de les séparer pour assigner chacun à un nouveau partenaire, mais ne supportant plus leurs querelles incessantes, leur supérieur décide de prendre les choses en main : il les envoie... en thérapie de couple, consulter le Dr Elyse Ryan. Cette dernière saura-t-elle résoudre la crise ? Ou les tensions vont-elles finir par avoir raison de ce pourtant très efficace duo d'enquêteurs ?

Common Law assume de manière décomplexée - et parfois même un peu trop - sa fonction de pur divertissement : en s'appuyant sur ses bases de cop show, elle n'hésite pas à mettre en scène les situations les plus improbables pouvant en découler. Sans surprise, tout l'attrait du pilote réside dans le ping pong verbal incessant qui a lieu entre les deux protagonistes principaux. Les sujets de friction sont nombreux, et s'enchaînent de manière convenue au vu des caractères bien définis et très opposés de chacun. A la décontraction et aux flirts constants, vaguement irresponsables, de l'un s'opposent le côté psycho-rigide de l'autre, incapable même de tourner la page de son mariage. Les traits sont forcés à l'extrême, mais cela n'en donne pas moins des passages de confrontation aussi attendus que franchement sympathiques, avec plusieurs francs éclats de rire à la clé (même si bon nombre de ces scènes figuraient dans la longue bande-annonce). Et puis ce numéro de duettistes a aussi l'avantage de rythmer assez efficacement une histoire qui sinon risquerait sans doute de paraître un peu longue (le pilote faisant plus d'une heure).

Si elle a tout de la série typique d'USA Network, Common Law tente malgré tout d'apporter sa pierre à l'édifice de la chaîne. Tandis que des fictions comme Suits ou White Collar nous relatent la genèse d'un efficace duo (et plus généralement, d'une amitié), Common Law se place à une étape plus avancée. Nos deux compères travaillent depuis des années ensemble. Ils se connaissent bien. Même trop bien. Et ils ne se supportent désormais plus. La série peut alors introduire le twist qui lui est propre : l'envoi forcé en thérapie de couple. Mais hormis quelques blagues prévisibles, le potentiel n'est qu'entre-aperçu au cours de ce pilote : les sessions en "couples" et la thérapie en général restent un prétexte, esquissées de manière superficielle sans s'imposer comme le pivôt d'un ensemble qu'elles ne dynamisent pas. A cette limite s'ajoutent les travers les plus traditionnels des séries d'USA Network, avec une intrigue policière du jour - la mort du fils d'un juge - d'une banalité confondante, de laquelle le téléspectateur décroche rapidement. Certes, ce n'est pas l'enjeu ; mais la série n'essaye même pas de faire illusion. Enfin, si la paire principale fonctionne bien, ce n'est pas le cas des personnages secondaires qui les entourent : échouant à introduire quelques figures crédibles, la série glisse dans des caricatures binaires peu avenantes.

Sur la forme, Common Law est également un produit USA Network parfaitement calibré : la réalisation est maîtrisée, dynamique, avec une photographie correspondant à ce mélange de cop show et de divertissement revendiqué. La ville de Los Angeles est à l'occasion entre-aperçue, mais elle ne s'impose pas comme un acteur à part entière comme pour les séries new-yorkaises de la chaîne.

Enfin, Common Law réunit un casting dans l'ensemble sympathique. Les différences sont telles au sein du duo principal qu'il est facile pour chacun de trouver ses marques : Michael Ealy (The Good Wife) excelle dans un registre décontracté si éloigné du premier rôle dans lequel il m'a marqué (Sleeper Cell), tandis que Warren Kole se positionne de manière convaincante dans un registre froid qui n'est qu'accentué par le contraste entre les deux partenaires. A leurs côtés, on retrouve Jack McGee (Players) qui incarne leur supérieur ; tandis que Sonya Walger (Tell Me You Love Me, FlashForward) aura sans doute bien du travail pour jouer les thérapeutes de choc. A noter que ce pilote a été pour moi l'occasion de recroiser Miss Parker (Andrea Parker), travaillant au bureau du procureur, et une certaine nostalgie n'est jamais loin dans ces cas-là.

Bilan : Le potentiel du pilote de Common Law repose presque entièrement sur la dynamique centrale du duo d'enquêteurs. Tout en assumant avec aplomb le registre du divertissement, la recette typique d'USA Network est cependant ici plombée par un certain nombre de défauts : parfois trop improbable ou trop caricaturale, elle souffre aussi du classicisme sans twist particulier qu'apportent ces bases de cop show. Ces dernières font flotter sur la série un faux air des 80s' à la Miami Vice. Cela fonctionne certes par moment, mais l'étincelle reste intermittente et l'ensemble trop inconsistant pour ne pas risquer de vite lasser.

Suits ne reprenant qu'en juin, je pense donc laisser quelques épisodes à la série. Mais Common Law est sans doute, plus que d'autres issues de la même chaîne, à réserver aux adeptes des bromances divertissantes d'USA Network.

NOTE : 6/10

La bande-annonce de la série :

08:14 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : common law, usa network, michael ealy, warren kole, jack mcgee, sonya walger, alicia coppola, nora zehetner | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2012

(ISL) Tími Nornarinnar (Season of the Witch) : incursion au coeur de l'Islande

En fin de semaine, comme le thermomètre dépassait allègrement les 30 degrés, j'ai cherché un dépaysement téléphagique adéquat et, dans ma quête de latitudes nordiques, je me suis une nouvelle fois retrouvée en Islande. Ce n'est que ma quatrième série Islandaise (la troisième dont je vous parle), mais il n'y a pas à dire, j'éprouve beaucoup d'affection pour ces contrées. Des séries diffusées là-bas en 2011, j'attends surtout avec impatience de pouvoir découvrir Heimsendir (par les créateurs de Naeturvaktin - dont je suis en train de finir la suite, Dagvaktin) et évidemment la saison 2 de Pressa, mais les circonstances ont voulu que je commence par la troisième série nominée aux Edda Awards en début d'année (sur un total de trois - bon, l'Islande est un petit pays !) : Tími Nornarinnar.

Cette dernière est l'adaptation d'un roman policier d'Árni Þórarinsson (Thorarinsson) (un écrivain que l'on a déjà croisé, souvenez-vous, car il a participé à l'écriture de Pressa), datant de 2005 et paru en France sous le titre Le Temps de la Sorcière. Tournée à l'automne 2010, la série - composée de 4 épisodes de 45 minutes environ - a été diffusée à la télévision publique islandaise en avril 2011. Sans s'imposer véritablement dans le registre du polar, Tími Nornarinnar s'est révélée très intéressante par un aspect inattendu : elle offre un véritable portrait de la société Islandaise actuelle en crise, le tout accompagné par un décor superbement mis en valeur.

Tími Nornarinnar a pour principal protagoniste Einar, un journaliste expérimenté d'un grand quotidien islandais. Ce dernier a été muté dans le nord de l'île, loin de Reykjavik, avec pour objectif officiel d'y installer une rédaction locale. Exilé dans cette campagne enneigée, installé dans une maison louée avec pour seul compagnon un perroquet laissé par le propriétaire - et une photographe de passage qui le rejoint en début de série -, il s'ennuie, tentant d'en profiter pour vaincre ses démons et ne plus toucher à l'alcool. Mais le calme de ce bourg n'est qu'apparent. Plusieurs drames vont en effet toucher la région.

Au cours d'une sortie en rafting avec son entreprise, une femme tombe dans la rivière; elle est tuée dans la chute. La mère de cette dernière, vieille femme en maison de repos, contacte Einar, persuadée qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais que sa fille a été assassinée. Dans le même temps, une représentation théâtrale attendue est interrompue suite à la disparition du jeune acteur principal ; le cadavre de ce dernier est retrouvé peu après, calciné dans une décharge. En plus de ces morts, Einar couvre la situation d'un village situé à quelques heures de route où une tension de plus en plus sourde monte, alors que des incidents racistes ont lieu sur fond d'élection locale prochaine.

En m'installant devant Tími Nornarinnar, je m'attendais à une mini-série policière assez proche de Pressa qui, déjà, mettait en scène les investigations de journaliste. Je me suis retrouvée face à un autre parti pris : ici, l'enquête - ou plutôt les enquêtes - ne semblent pas déterminantes. Elles sont certes les fils conducteurs du récit, mais Tími Nornarinnar donne l'impression que ce qui est vraiment le coeur de son histoire est avant tout ce qui entoure les intrigues et vient se greffer à elles. Ce qui intéresse la série, c'est ce que les évènements permettent de révéler sur la société, sur le pays, et sur les protagonistes eux-mêmes. En cela, il s'agit d'un polar nordique qui respecte un certain nombre de canons du genre : c'est une oeuvre d'ambiance, au rythme de narration lent. Elle ne cherche pas à créer de véritable suspense, mais elle intrigue. La fausse bonhomie d'Einar, personnage central désillusionné et fatigué mais persistant, rend le personnage attachant, s'imposant comme le point de repère solide du téléspectateur. En dépit de certaines limites, notamment un manque d'homogénéité et de liant au sein des storylines, lesquelles sont desservies par des figures secondaires insuffisamment travaillée, l'histoire fonctionne.

Pour autant, le grand atout de Tími Nornarinnar n'est pas ce versant policier. Ce qui marque, c'est cette incursion au coeur de l'Islande qu'elle propose. C'est la première fois que je visionne une série de ce pays qui respire à ce point l'Islande. Elle en exploite tout d'abord le cadre géographique particulier : la série s'imprègne des lieux à travers lesquels le personnage principal nous conduit, tirant pleinement parti de ces paysages glacés s'étendant à perte de vue. La neige se substitue à la pluie, le blanc à la grisaille de ses consoeurs scandinaves : cet épais manteau blanc est omniprésent, recouvrant tout le décor et tombant régulièrement. De plus, Tími Nornarinnar s'intéresse aussi à ses habitants : elle capture la photographie d'une société en crise, morale comme économique. Dans ce coin perdu d'Islande, on retrouve toutes les tensions sociales et ethniques (avec la question de l'immigration) qui agitent les sociétés occidentales modernes. Ce ne sont que des esquisses, et on regrettera que la série s'en tienne à un aperçu très sommaire, mais le téléspectateur n'en est pas moins marqué par le portrait sombre et peu optimiste qui est ainsi dressé.

Tími Nornarinnar a été tournée dans le Nord de l'Islande (ce qui, de notre point de vue, est avouons-le une précision toute relative et assez anecdotique), principalement à Akureyi. Une des grandes forces de la série est justement que son réalisateur, Friðrik Þór Friðriksson (Fridrik Thor Fridriksson), va s'attacher à faire des lieux où se déroule l'action un acteur à part entière du récit. Il joue sur ces paysages superbes, oscillant entre une mer glacée et des sources d'eau chaude... De toutes les (quelques) séries islandaises que j'ai eu l'occasion de voir, c'est vraiment celle qui aura le mieux mis en valeur son cadre. Elle y est bien aidée grâce à sa photographie particulièrement soignée, qui reste à dominante claire - un intéressant choix pour une fiction qui demeure un polar. La musique, posée et entêtante, achève de happer le téléspectateur, contribuant à cette ambiance un peu déconnectée de tout, qui accompagne le héros dans ses investigations.

Enfin, côté casting, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de ce blog que je vais devoir déclarer forfait pour vous donner des renseignements sur le sujet : la série n'a ni page imdb, ni fiche wikipedia, ni aucun référencement digne de ce nom dans le web anglophone, et mes quelques incursions dans le web islandais n'ont pas été très concluantes (certes, j'aurais pu enquêter sur les noms défilant à l'écran durant le générique de fin, mais entre les signes alphabétiques particuliers et une liste par ordre d'apparition, je n'ai pas eu le courage d'y consacrer plusieurs heures.). Je vais donc me contenter de dire que le casting est dans l'ensemble satisfaisant, l'acteur principal rentre très bien dans son rôle. Le seul bémol viendra de certains rôles secondaires - sans doute aussi une conséquence d'une écriture manquant parfois un peu de consistance.

Bilan : Véritable portrait d'Islande qui exploite pleinement le cadre géographique (magnifique), mais aussi les tensions qui traversent la société - à l'image des crises touchant les sociétés occidentales -, Tími Nornarinnar vaut surtout pour cet instantané ainsi proposé de l'île nordique. Les enquêtes forment autant de fils rouges intermittents qui donnent une direction à l'histoire, même si l'ensemble n'est pas toujours pleinement maîtrisé et homogène. Sans créer de véritable tension captivante, l'intérêt sincère du téléspectateur ne se dément cependant pas au cours de ces quatre épisodes.

Une série à réserver aux amateurs de fictions scandinaves. Et pour tous les curieux qui souhaiteraient s'offrir un court voyage à travers l'Islande !

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce (sous-titrée anglais) :

[Comme beaucoup de séries islandaises, le coffret DVD comprend une piste de sous-titres anglais.]

12:13 Publié dans (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : islande, tími nornarinnar, le temps de la sorcière, season of the witch, arni thorarinsson, fridrik thor fridriksson | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2012

(J-Drama) Suzuki Sensei : un high school drama consistant et attachant

Restons au Japon en ce mercredi asiatique ! Je voudrais revenir aujourd'hui sur un drama dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis l'automne dernier : Suzuki Sensei. Les sous-titres anglais avaient été placés en hiatus pendant un temps, mais ils ont finalement été complétés et j'ai donc pu reprendre mon visionnage (je tenais à avoir tout vu avant d'en rédiger une critique). Il faut dire que ce drama aura été une belle surprise, dans laquelle je me suis lancée initialement pour une raison qui vous fera sans doute sourire : son affiche bigarrée et colorée m'interpellait. Je suis habituellement peu versée dans les high school dramas, mais voilà bien l'exception qui confirme la règle.

Suzuki Sensei a été diffusé sur TV Tokyo du 25 avril au 27 juin 2011. Il s'agit de l'adaptation d'un manga éponyme de Taketomi Kenzi. D'une durée de dix épisodes de 45 minutes environ, il sera complété par un film qui a été depuis annoncé - en dépit d'audiences pour le moins assez faibles. Outre le fait d'avoir réussi à me passionner pour une série ayant pour cadre un lycée, Suzuki Sensei aura aussi marqué ma première rencontre - juste avant Kaseifu no Mita - avec son acteur principal, Hasegawa Hiroki (que, sans y prendre garde, je ne quitte plus depuis - il a même un rôle secondaire dans mon actuel second coup de coeur japonais de 2012 qu'est Unmei no Hito).

La lecture du synopsis de Suzuki Sensei ne laissait pas entrevoir la particularité de ce drama. En effet, il est présenté comme une série entendant s'intéresser tout particulièrement aux dynamiques parcourant une classe de lycéens, non seulement du point de vue des élèves, mais surtout en s'arrêtant sur leur professeur principal, Suzuki Akira. Ce dernier est un enseignant extrêmement dynamique, dont les méthodes atypiques et parfois provocantes ne font pas l'unanimité du corps professoral, mais lui permettent de jouir d'une solide popularité auprès de ses élèves.

En effet, il n'hésite pas à responsabiliser ces derniers, cherchant toujours à provoquer une réflexion chez ces adolescents en quête de repères. Loin de vouloir leur imposer une discipline rigide, il encourage au contraire les confrontations orales au sein de sa classe, orchestrant des échanges très animés permettant de crever les abcès de tension et de créer une dynamique de groupe agréable pour travailler. Essayant de développer leur sens critique, persuadé que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, il oblige ses élèves à se dévoiler et à se révéler, construisant peu à peu une vraie solidarité entre eux.

Les méthodes ne sont pas orthodoxes, mais le fil conducteur du drama dans lequel un professeur tente d'apporter des solutions aux problèmes d'adolescents reste familier. Outre la touche personnelle de l'enseignant, Suzuki Sensei aborde de front, sans tabou, des sujets qu'on a peu l'habitude de voir traiter aussi crûment et directement (notamment la question de l'éducation sexuelle), prenant parfois des positions loin de faire l'unanimité. Initiant le débat, c'est un drama qui retient l'attention.

La réussite de Suzuki Sensei, au-delà de sa qualité de l'écriture et du soin apporté à la mise en scène, tient en premier lieu à l'empathie que la série va être capable de susciter auprès du téléspectateur. En s'efforçant de prendre le pouls d'une classe, mais aussi du métier d'enseignant, elle développe un versant émotionnel fort qui ne laisse pas indifférent. Ayant tendance à surligner les états d'âme des élèves comme de leur professeur, le drama semble parfois excessif dans les réactions qu'il dépeint. Pourtant, il se montre toujours touchant et, surtout, vivant. Car son grand atout est le travail réalisé sur la personnalité de chaque personnage. Adolescents comme adultes, leur caractérisation est dense et aboutie. Aucun n'est unidimensionnel, ni ne sert de faire-valoir. Chacun gagne en complexité et en profondeur tout au long de la saison, avec quelques scènes - notamment de discussions collectives - qui sont de vrais bijoux en terme d'échanges spontanés.

Cette dimension humaine très affinée explique le fort attachement que j'ai pu éprouver devant ce drama : c'est une suite de portraits que Suzuki Sensei dresse et affine au fil de ses épisodes. Ses protagonistes, avec leurs contradictions, leurs doutes et leurs certitudes, apparaissent entiers et authentiques. Les lycéens, ayant encore tant à apprendre sur la vie, se brûlent souvent les ailes pour apprendre certaines réalités ; mais ils le font avec l'intransigeance et l'aplomb de l'adolescence. La force de la série est également de ne pas se contenter de s'intéresser à quelques individualités, mais de montrer un intérêt sincère pour la vie d'un collectif. J'ai rarement assisté à une telle mise en scène réussie d'une ambiance de groupe, amenée avec une construction narrative cohérente et un final habile qui conclut tous les arcs ouverts et tire les conclusions - parfois même les plus difficiles - du semestre écoulé.

Si Suzuki Sensei est capable d'interpeller le téléspectateur, il le doit aussi à son personnage principal. Suzuki Akira a a priori tous les traits classiques du professeur atypique si cher aux high school drama. S'exprimant avec une assurance communicative, il est charismatique et n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Cependant il n'en demeure pas moins humain, avec les limites inhérentes à cette nature. En choisissant de nous faire partager certaines de ses pensées ou assister à ses rêves, la série éclaire toutes les facettes les plus ambivalentes du personnage. Certes il est sincèrement passionné par son métier, veut le bien pour ses élèves, mais il reste faillible. Non seulement, en se laissant emporter par ses convictions, il commet des erreurs relationnelles - vis-à-vis de collègues, mais aussi d'élèves - qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Mais de plus, il reste un homme, ne contrôlant pas ses réactions : ses fantasmes sur une de ses étudiantes et le trouble qu'il mettra longtemps à contenir face à elle éclairent un versant plus sombre, bien éloigné du professeur idéalisé par ses élèves.

C'est cette part d'ambiguïté qui est la caractéristique marquante et l'apport de Suzuki Sensei. Les méthodes d'enseignement particulières de Suzuki encouragent les confrontations de points de vue, et permettent d'esquisser des débats de fond. En laissant la parole aux élèves, elles aboutissent à de sacrées introspections. Ce parti pris d'une réflexion collective peut paraître utopique - et la matûrité dont font preuve certains élèves peut surprendre -, mais il confère au drama une légitimité pour parler sans détour de problèmes et de questionnements d'adolescence, avec une triple problématique centrale : l'amour, le sexe et la morale. Le drama n'hésite pas à investir des sujets sensibles et à donner des réponses controversées. On ne partage pas forcément les vues de l'enseignant, mais la dynamique tranche avec toute approche manichéenne et consensuelle (évitant justement certains jugements). Mon principal regret, ici, est de connaître insuffisamment le Japon et sa société pour pouvoir recontextualiser la série (la place de l'éducation sexuelle, les débats qui existent sur le sujet...). Cependant, avec ses moyens, Suzuki Sensei offre un instantané nourri de paradoxes et de prises de position sujettes à discussion. Il essaie d'initier des questionnements ; et même s'il n'ira pas au bout de sa réflexion, la démarche est intéressante.

Intrigante sur le fond, Suzuki Sensei m'a également agréablement surprise sur la forme. La réalisation est maîtrisée, bénéficiant de plans aboutis appréciables. Et, surtout, elle use habilement de filtres qui influent sur l'atmosphère de la série : l'image est en effet très travaillée, avec des couleurs saturées aux teintes sombres. C'est une identité visuelle que l'on n'aurait pas forcément associé à un high school drama, mais qui se justifie pleinement. Elle fonctionne d'autant mieux que la série bénéfice d'une excellente bande-son : la chanson rock du générique de début (cf. la vidéo en fin de billet) et celle plus dramatique qui vient conclure les épisodes sont extrêmement bien choisies ; et les instrumentaux qui accompagnent ont souvent quelque chose de déchirant, simples bruitages par moment, qui contribuent à construire la tonalité ambivalente du drama.

Enfin, Suzuki Sensei bénéficie d'un convaincant casting. Comme je l'ai déjà évoqué, le personnage principal est interprété par Hiroki Hasegawa (Second Virgin, Kaseifu no Mita, Seinaru Kaibutsutachi). Cela reste sans doute le meilleur rôle dans lequel j'ai pu voir l'acteur : énergique et charismatique, il parvient bien à capturer les ambiguïtés d'un professeur passionné qui n'en a pas moins d'importantes failles, et auquel on s'attache justement pour ces limites. Du côté des adultes, Usuda Asami (Kurumi no Heya) incarne sa petite amie, tandis que Tomita Yasuko joue une enseignante avec qui la concurrence va s'exacerber. Cependant, la grande réussite de ce drama vient tout particulièrement des jeunes acteurs (Tsuchiya Tao, Fujiwara Kaoru, Miki Honoka, Nishii Yukito...) interprétant les élèves : avec une spontanéité rafraîchissante, ils délivrent des performances sincères qui sonnent juste. L'homogénéité et l'authenticité qui émanent de cette galerie de lycéens renforcent la crédibilité et l'attachement que l'on peut porter à ce drama.

Bilan : Bénéficiant d'une écriture solide, abordant sans détour les sujets difficiles qui agitent l'adolescence en ayant l'habileté de présenter de manière consistante tant les points de vue du professeur que des élèves, Suzuki Sensei est un drama qui interpelle et ne laisse pas indifférent. Le téléspectateur s'attache à cette galerie de protagonistes dont les états d'âme, exacerbés, sonnent terriblement humains. C'est une oeuvre qui recherche et assume une intensité émotionnelle assez fascinante. Au-delà des prises de position à débattre, la mise en scène des dialogues et des questionnements rend ce high school drama particulièrement vivant et authentique. Une intéressante surprise.

NOTE : 8/10

Le générique :

13:14 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j-drama, tv tokyo, suzuki sensei, hasegawa hiroki, usuda asami, yamaguchi tomomitsu, tabata tomoko, tomita yasuko, denden, akahori masaaki, kudo ayano, kariya yuiko, hirota ryohei, kazuma chiba, kageyama jukiya, tsuchiya tao, nakani shumano, ono karin, uchida jun, kitamura takumi, matsumoto hana, suzuki maika | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2012

(US) The West Wing (A la Maison Blanche) - Election Night (4.07) & Process Stories (4.08)

Aujourd'hui, j'ai eu envie de marquer la conclusion du cycle "politique" avec une review plus précise qu'à l'accoutumée - pour rester dans l'air du temps. De tous les épisodes de séries mettant en scène une journée électorale, les premiers qui me viennent à l'esprit quand je m'intéresse à ce thème sont ceux de la saison 4 de The West Wing (A la Maison Blanche). Diffusés en novembre 2002, Election Night (4.07) et Process Stories (4.08) figurent toujours parmi mes préférés. Non seulement parce qu'ils sont les représentants parfaits du style premier de la série, celui de l'ère Sorkin, mais aussi car ils sont empreints d'un profond souffle d'idéalisme et d'une tonalité résolument légère qui revigorent le téléspectateur, en laissant flotter dans l'air un optimisme résolument combatif.

Hier soir, en ressortant mes DVD, j'ai sans surprise ri et vibré comme au premier jour devant mon petit écran. Peut-être avec encore plus d'attachement, ou du moins une certaine nostalgie. Dix ans après, ces épisodes ont une dimension particulière. Avec le recul, on sait désormais que nous assistons là à la dernière ligne droite de The West Wing "1.0". Non seulement le style d'écriture changera, mais la saison 4 n'est pas uniquement celle du départ d'Aaron Sorkin, elle est aussi celle de Rob Lowe, c'est-à-dire de Sam Seaborn. Et s'il y a bien une chose que ce double épisode met en exergue, c'est cette fameuse complicité, cette solidarité inaltérable au sein du staff présidentiel. Certes d'autres dynamiques seront introduites par la suite, mais c'est une des dernières fois que l'on a à l'écran cette osmose particulière qu'est l'équilibre d'origine.

Plus précisément, ces deux épisodes relatent la journée électorale en mettant en parallèle deux élections, la nationale - présidentielle - jouée d'avance, et le facteur d'incertitude qui va venir troubler les prévisions : l'élection locale d'un représentant de Californie (à Orange county). Dès la scène introductive, le ton du récit est immédiatement donné : Toby s'amuse à jouer avec les nerfs déjà à vif de Josh en le faisant accoster à son bureau de vote par des citoyens pro-Bartlet dont les bulletins sont tous nuls ou erronés. Car, s'il semble certain que le président sera réélu (même s'il ne faut pas le dire trop fort), tous les personnages n'en sont pas moins dans un état électoral où l'adrénaline monte, les rendant encore plus survoltés qu'à l'accoutumée. Par-delà les grands enjeux pour le pays, l'épisode s'intéresse avant tout aux intéractions de ces figures familières, leurs échanges venant rythmer cette trop longue journée de travail.

Election Night ne sera ainsi qu'une suite d'anecdotes aussi savoureuses les unes que les autres, couvrant toute la palette des tonalités de la série. Il y aura des moments franchement drôles, comme Sam tentant la chance en criant trop tôt victoire et se retrouvant à devoir exorciser le mauvais sort sous les menaces de Toby, ou encore Josh confronté à la nouvelle secrétaire du président et aux règles qu'elle entend poser pour le briefing quotidien (avec Sam passant au travers du contrôle, car il était juste très en retard à la réunion précédente). Il y aura aussi des passages totalement improbables, Donna découvrant qu'elle a voté malencontreusement pour le candidat républicain et entreprenant de chercher un électeur de Ritchie pour échanger leur vote. Et puis il y aura des scènes plus pédagogiques, propres également à la série, comme Charlie qui s'occupe de l'éducation civique accélérée d'un jeune homme qu'il va conduire jusqu'au bureau de vote.

Mais en plus, Election Night a l'habilité de contrebalancer ces instantanés de l'aile ouest avec une autre dynamique électorale où le suspense est bien réel, celle qui se déroule en Californie. C'est d'elle que va venir la surprise et ce frisson particulier que suscitent les aléas et l'imprévisibilité de la démocratie en action. Will Bailey se démène pour son candidat pré-décédé, fort de la promesse faite un peu légèrement par Sam de prêter son nom en cas de victoire. Tout en nous offrant une leçon synthétique des pratiques des électeurs et de leurs horaires de vote selon leurs opinions, Will ira jusqu'à conjurer les éléments météorologiques pour précipiter la tempête providentielle, dans cette scène marquante où la pluie se met à tomber lorsqu'il lève les yeux au ciel, parachevant ainsi de créer les circonstances favorables à la victoire inattendue du démocrate. Une touche de folie, idéaliste et touchante, traverse alors l'écran, ne laissant pas indifférente le téléspectateur.

L'annonce des résultats s'opère en deux temps, avec un timing parfaitement géré. Election Night se conclut sur le discours triomphant du président, au son d'une chanson hautement symbolique, The Times Are A-Changing, tandis que Process Stories démarre sur l'annonce des résultats de Californie avec - surtout - le nom de Sam révélé comme potentiel candidat pour le scrutin exceptionnel qui suivra. De cette nuit de festivités démocrates que raconte le second épisode, se dégage une douce euphorie communicative. Tout apparaît à nouveau possible. L'équipe se persuade que Sam doit relever le challenge, de la même manière qu'Andrea entend revendiquer sa grossesse, hors mariage, peu importe ce qu'en dira Toby. Pour autant, le subtil équilibre vers le réel et le dramatique propre à la série se rappelle à notre souvenir avec un coup d'Etat en cours en Amérique du Sud qui nécessite une réunion de crise de l'Etat Major, champagne et petits fours circulant toujours dans les salles de réception.

Bilan : Election Night & Process Stories sont deux épisodes magistraux. Ils représentent parfaitement les atouts du style Sorkin, cette dimension grisante, ses répliques et personnages virevoltant allégrement dans un habile mélange d'humour et de sérieux. Mais ils sont aussi parcourus par un souffle particulier, celui d'un idéalisme triomphant, communicatif, avec une nuit de victoire où tout semble - un instant - possible. C'est aussi un épisode où de multiples storylines, plus personnelles, sont en cours, alors que s'esquisse le départ de Sam. Toutes ne seront pas gérées parfaitement jusqu'au bout ; cependant, le temps d'un double épisode, tout s'emboîte, se justifie, jusqu'aux paris d'Amy sur les plus résultats d'élections les plus improbables.

Ce début de second mandat était la fin d'une époque, on ne le savait pas encore, mais le revoir fait toujours particulièrement chaud au coeur. Unique.

NOTE : 9/10

La scène d'ouverture d'Election Night (4.07) :

16:07 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nbc, the west wing, a la maison blanche, martin sheen, bradley whitford, rob lowe, richard schiff, allison janney, janel moloney, john spencer, dulé hill | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2012

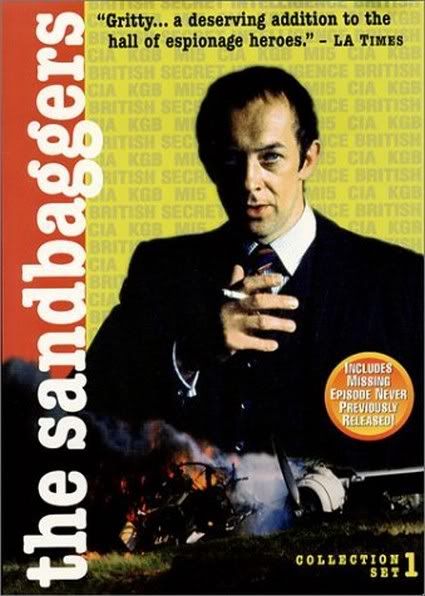

(UK) The Sandbaggers : If you want ‘James Bond’ go to your library.

Vous est-il déjà arrivé de rêver l'existence d'une série ? De fantasmer en imaginant tous les ingrédients que vous aimeriez voir réunis dans une fiction traitant de tel ou tel sujet ? Et puis un jour, vous découvrez que cette série que vous croyiez utopique existe bel et bien. Qu'elle vous attendait en fait depuis (avant) votre naissance. Et vous en êtes réduit à vous demander pourquoi personne n'avait pris soin de vous enjoindre à vous installer devant auparavant. C'est ce qui m'est arrivé au cours des dernières semaines durant lesquelles j'ai visionné les trois saisons d'un bijou d'espionnage d'une qualité rare : The Sandbaggers. La seule autre oeuvre du genre à avoir su me procurer de telles sensations est la mini-série Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Vous imaginez donc mon enthousiasme.

Ce n'est pas sans doute pas un hasard si je fais instinctivement le rapprochement entre ces deux oeuvres : l'ambiance et la complexité de The Sandbaggers sont très semblables à l'univers de John le Carré. C'est une de ces séries d'espionnage qui prend le contre-pied de l'autre voie clinquante ouverte par James Bond, préférant embrasser une forme de réalisme rigoureux aussi éprouvant que fascinant (le titre de ce billet est une réplique du premier épisode). Créée et écrite dans sa majeure partie par Ian Mackintosh, un ancien officier naval, The Sandbaggers a été diffusée sur ITV de 1978 à 1980. Elle compte trois saisons, pour un total de 20 épisodes. C'est la disparition de Ian Mackintosh (dans un accident d'avion dont les circonstances floues sont venues contribuer à l'"aura" de la série), au cours de la saison 3, qui a précipité sa fin. Les trois derniers épisodes, écrits par d'autres scénaristes, sont des ersatz qui prouvent sans doute que seul son créateur pouvait rendre justice à l'essence de la série. C'est sur un cliffhanger qu'elle s'achèvera.

Mais ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment réconfortant à trouver encore - après tout ce que j'ai pu lire ou voir dans le genre de l'espionnage - des oeuvres qui vous impressionnent. Et celle que le New York Times a qualifié de "best spy series in television history", trente ans après sa conclusion, m'a vraiment captivé.

The Sandbaggers est le surnom des agents d'une unité spéciale au sein du Secret Intelligence Service (plus connu sous le nom de MI-6) dont la série suit les activités. Elle s'intéresse plus particulièrement à celui qui dirige ce département des Opérations Spéciales dans lequel sont inclus les sandbaggers, Neil Burnside. Ancien agent de terrain lui-même, ce dernier se dévoue entièrement à son travail. Considérant toujours l'intérêt de son service comme sa première priorité, il s'efforce de placer ses agents dans les meilleures conditions pour intervenir, tout en bataillant régulièrement avec ses supérieurs - sur des questions de coupes budgétaires comme d'ordres de mission - qu'il n'a pas son pareil pour manipuler. C'est un ambitieux solitaire qui n'a que peu d'amis, Willie Caine, aka "Sandbagger One", étant un des rares avec qui il partage une compréhension mutuelle, que les évènements vont souvent fragiliser.

Au sein du MI-6, au fil des deux premières saisons, Neil Burnside trouve progressivement un terrain d'entente avec "C" (James Greenley) en dépit des réflexes de diplomate de ce dernier, mais les choses se compliquent durant la dernière saison où le successeur de Greenley désapprouve catégoriquement les méthodes et le sens de l'initiative de Neil. Le directeur adjoint du MI-6, Peele, n'est guère plus conciliant, leurs vues s'opposant presque toujours. En dehors du service, dans le cadre de ses fonctions, Neil est régulièrement amené à fréquenter Sir Geoffrey Wellingham, secrétaire d'Etat permanent influent qui maîtrise lui aussi les arcanes du pouvoir et a de plus la particularité d'être son ex-beau-père (sa fille et Neil sont divorcés). Enfin, fervent partisan de la "special relationship" qu'entretiennent le MI-6 et la CIA, il consultera souvent le chef de station de l'agence à Londres, Jeff Ross, qui va plus d'une fois le tirer d'affaire.

The Sandbaggers propose une immersion sobre et réaliste dans les hautes sphères du renseignement britannique, décrivant, dans un contexte tendu de guerre froide, les opérations en cours mais aussi les rapports de force qui se jouent en coulisses au sein d'un même camp. L'attrait de la série repose sur la complexité et la richesse de ses scénarios. L'espionnage est un genre qui a été tellement traité qu'il est très difficile de se démarquer, en évitant le convenu, pour réussir à surprendre et à tenir en haleine le téléspectateur. C'est pourtant ce à quoi parvient The Sandbaggers. A chaque épisode, en s'appropriant tous les thèmes classiques du genre (protection des intérêts britanniques à l'étranger, collecte de renseignement, enquête de contre-espionnage pour débusquer une taupe, retournement d'un agent ennemi), elle délivre une histoire toujours très dense, où règnent les faux-semblants. La nature des missions fluctue, les retournements de situation sont constants, souvent inattendus, et le suspense est de mise jusqu'à la dernière minute de l'épisode.

The Sandbaggers n'est pas une série d'action. Elle repose entièrement sur des dialogues très denses. Pour autant, la tension y est palpable comme rarement. Cette dernière se manifeste par les échanges dans les couloirs des différents bâtiments officiels, mais aussi - et de manière très accrue - à chaque scène à l'étranger. Il faut dire que le taux de mortalité des personnages de la série ferait presque passer la section D de Spooks pour un lieu sûr. Le téléspectateur apprend rapidement que la mort peut survenir à tout moment sur le champ des opérations. Elle est brutale. Souvent d'une instantanéité cruelle, sans la moindre préparation : une simple détonation, fatale. L'impression de réalisme émanant de la série est également renforcée par les fins teintées d'amertume, avec leur lot de regrets, sur lesquelles se concluent les épisodes. Nous immergeant dans un univers grisâtre, détaché de toute considération manichéenne, la série fait vraiment preuve d'une maîtrise rare dans la mise en scène des codes des fictions d'espionnage. Comme le montre parfaitement sa figure centrale.

En effet, Neil Burnside est l'archétype du maître espion, avec la part de fascination et de sentiments ambivalents que ces personnages suscitent auprès du téléspectateur. Vivant pour et par son job - une des causes de l'échec de son mariage -, il est prêt à tout dans l'intérêt de son service. Nourrissant de hautes ambitions de carrière, il n'en compromet pas pour autant les principes qu'il juge fondamentaux pour mener des opérations sur le terrain. Arrogant, souvent sarcastique, parfois très cassant, son sens de la répartie et son intransigeance lui font à plusieurs reprises franchir les limites de l'insolence et s'exposer à des conflits ouverts avec ses supérieurs. Ces derniers apprennent d'ailleurs très vite à se méfier de leur subordonné : maîtrisant l'art de la manipulation et de la compartimentalisation des informations, prenant rarement un refus comme une fin de non recevoir définitive, Neil use et abuse de toutes les ficelles pour parvenir à ses fins. Il n'hésite pas à désobéir à des ordres directs ou à oublier d'informer ses supérieurs de certaines des missions jugées essentielles qu'il orchestre en sous-main, en passant notamment par la CIA.

Pourtant, derrière cette apparence froide, la réussite de la série va être de ne jamais oublier qu'elle met en scène des êtres humains, avec leurs passions sincères, leurs égos, mais aussi leurs limites et leurs failles. Les évènements sont rarement cléments avec Neil. Sa vie, entièrement liée au service, subit les aléas et contre-coups de ce dernier, jusque dans ses relations amoureuses. Prêt à tous les sacrifices dans l'intérêt supérieur du pays, il ne se remettra jamais complètement du bouleversant final de la saison 1. Les fondations de son amitié avec Willie Caine en ressortiront également très ébranlées. Si Neil est le pivôt de la série, The Sandbaggers n'en néglige cependant pas sa galerie de personnages, proposant des protagonistes toujours nuancés et fouillés. Chacun à leur manière, ils tentent d'imposer leurs vues. Neil est loin de ressortir toujours vainqueur de ces joutes ; il verra ainsi plusieurs fois la ruse et le pragmatisme de Wellingham ou encore la médiocrité persévérante de Peele l'emporter et le réduire à l'impuissance.

The Sandbaggers est toujours aussi brillant sur le fond, mais c'est logiquement sur la forme que la série a plus vieilli (sa première saison date de 1978). Si la réalisation est limitée (beaucoup de huis clos dans les bureaux de pouvoir à Londres), sans véritable prise risque, c'est cependant surtout durant les scènes d'action que la mise en scène apparaît datée. Cela n'amoindrit pas l'impact de la série car ces dernières n'ont jamais été l'assise déterminante d'une oeuvre qui repose avant tout sur son scénario, ses dialogues et ses acteurs. L'intensité et le suspense demeurent intacts et se savourent comme au premier jour. De plus, pour nous mettre dans l'ambiance, le générique joue admirablement son rôle (cf. la première vidéo ci-dessous) : son thème musical, entêtant et intrigant, offre un mélange qui correspond à la tonalité de la série, qu'illustrent aussi les images choisies, où aucun visage n'apparaît.

Enfin, The Sandbaggers bénéficie d'un très solide casting qui n'est pas étranger à la fascination qu'exerce la série. L'interprète de Neil Burnside est Roy Marsden. Sa réussite va être de parvenir à toujours maintenir l'ambiguïté de son personnage, le téléspectateur conservant une empathie avec lui, partageant ses dilemmes, s'efforçant de le comprendre, alors même que certaines actions auraient pu le rendre antipathique. Neil Burnside est est un maître espion redoutable, mais il n'en reste pas moins toujours très humain, avec des failles perceptibles. A ses côtés, Ray Lonnen incarne un subordonné à la loyauté indéfectible, l'acteur faisant bien ressortir l'ironie que son personnage manie régulièrement. Alan MacNaughtan, Richard Vernon, Jerome Willis ou encore Dennis Burgess représentent tous les facettes de l'establishment des hautes sphères du pouvoir britannique, se montrant convaincants dans des registres très différents. Quant à Bob Sherman, il apporte une sacrée présence pour jouer l'américain Jeff Ross.

Bilan : Série d'espionnage où la subtilité et la complexité du scénario l'emportent sur l'action, capable de ménager un suspense prenant jusqu'à l'ultime twist qui prendra fréquemment par surprise le téléspectateur, The Sandbaggers est une fiction à l'écriture brillante et au casting particulièrement solide. Sa noirceur et ses ambivalences captivent et fascinent. La sobriété et la rigueur avec laquelle elle dépeint et nous immerge dans ces jeux d'espions létaux laissent une rare impression d'authenticité et de réalisme qui n'est pas sans évoquer l'ambiance des romans de John le Carré. C'est indéniablement une très grande série d'espionnage, une des plus abouties qu'il m'ait été donné de voir.

Une oeuvre incontournable que je conseille fortement à tous les amateurs de fictions d'espionnage, et même au-delà. Si l'annulation de Spooks ou de Rubicon vous a laissé orphelin au cours de ces dernières saisons, n'hésitez pas à remonter le temps !

NOTE : 9,25/10

Le générique de la série :

12:30 Publié dans (Oldies - 50s-80s), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : itv, the sandbaggers, roy marsden, richard vernon, ray lonnen, alan macnaughtan, jana sheldon, bob sherman, dennis burgess, diane keen, jerome willis, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |