14/03/2012

(K-Drama) Korean Peninsula (Hanbando) (première partie) : un thriller de politique-fiction, vers la réunification des deux Corées ?

Après plusieurs semaines passées au Japon, il est grand temps de repartir en Corée du Sud en ce mercredi asiatique ! Disons-le franchement, sur les grandes chaînes, cette saison hivernale n'est pas des plus enthousiasmantes, à l'exception notable de l'excellent History of the salaryman qui tranche agréablement dans cette torpeur (si vous ne deviez en retenir qu'un seul cette saison...!). Du côté des chaînes du câble, la morosité vient aussi des audiences et de cette barre fatidique des 1% au-dessus de laquelle leurs dramas n'arrivent pas à se maintenir. Cependant, parmi leurs nouveautés de février, j'avais notamment retenu une série dont le pitch m'avait intrigué : Hanbando (Korean Peninsula).

Diffusé sur CSTV depuis le 6 février 2012, les lundi et mardi soirs, ce drama s'achèvera normalement à la fin du mois d'avril, au terme de 24 épisodes [EDIT : Finalement réduit à 18 épisodes]. Cette sorte d'essai de politique fiction se proposant de nous conduire vers une Corée réunifiée aiguisait autant ma curiosité qu'il éveillait aussi une certaine méfiance. Au fond, Korean Peninsula, c'est sur le papier - et dans les faits également - une sorte de rencontre entre IRIS -ou Athena- et President, le tout saupoudré d'un parfum qui rappelle un film comme Joint Security Area. Le potentiel est clairement là ; les difficultés aussi.

Pour rédiger cette review, je me suis quasiment mise à jour de la diffusion sud-coréenne et j'ai donc vu les 10 premiers épisodes (de quoi me forger une opnion éclairée). Vous vous en doutez, si j'ai pu effectuer un tel rattrapage, c'est que Korean Peninsula m'a intéressé. Sans être exempt de reproches, il m'a même agréablement surprise après certains échos négatifs que j'avais pu croiser.

Dans un futur proche (ou dans une réalité alternative), la Corée du Sud et la Corée du Nord se sont rapprochées grâce à des intérêts énergétiques communs. L'amélioration des relations s'est traduite, dans les symboles, par une équipe de football unifiée pour représenter la péninsule coréenne dans les compétitions internationales. Mais surtout, tous les espoirs reposent sur un projet de forage industriel, développé en coopération entre les deux pays, au large de l'océan. La station rassemble des personnels, techniques et de sécurité, du Nord comme du Sud, tout en étant dirigée par un scientifique sud-coréen réputé, Seo Myung Joon.

Alors que l'exploitation est sur le point d'être officiellement lancée, pour marquer cette coopération incontournable, le président sud-coréen accueille le leader de la Corée du Nord, Kim Tae Sung, dans une vaste mise en scène diplomatique. Mais au sein du régime communiste, la frange militaire la plus dure ne voit pas d'un bon oeil ce premier pas vers la réconciliation. La station énergétique censée devenir un symbole de paix et d'union se transforme alors en objet de discorde : des troupes nord-coréennes la prennent d'assaut, avec pour objectif de s'emparer de la technologie au coeur du projet, dont seul le Sud a la maîtrise pour le moment. C'est le début d'une escalade des tensions entre les deux Corées, tandis qu'au Nord le coup d'Etat militaire a finalement lieu.

Les rêves de réunification de Myung Joon, sous une bannière scientifique revendiquée, se retrouvent brisés par les évènements ; de même que ses projets d'avenir avec Lim Jin Jae, une scientifique nord-coréenne rencontrée lors de leurs études en Russie. Alors que de part et d'autre de la frontière, nombre d'officiels au pouvoir ont intérêt à préserver le statu quo de tension, Myung Joon est contacté par le secrétaire général de la Maison Bleue : roublard de la politique, celui-ci cherche une cause à défendre et un vrai projet pour les prochaines élections présidentielles. Pourquoi pas les rêves de paix et d'unité de ce scientifique, propulsé en héros de tout un pays par son attitude lors de la crise de la station énergétique ?

Présenté comme un blockbuster ayant les moyens de ses ambitions, Korean Peninsula est un essai de politique-fiction très classique en dépit de son sujet, dont le principal attrait va justement reposer sur cette perspective -utopique ou non- d'une possible réunification des deux Corées. Le concept est complexe, forcément politisé. Pour autant au-delà de certains stéréotypes, notamment du côté nord-coréen, entre les intrigeants et ceux qui ne demandent qu'à embrasser le capitalisme et ses douceurs, les débuts du drama sont plutôt bien pensés. S'ouvrant sur une période de "détente" et de collaboration au sein de la station énergétique, la série fait le choix de s'intéresser d'abord aux individus, et aux relations humaines qui se nouent entre eux (avec des scènes qui sont comme un écho à Joint Security Area), avant d'envisager les enjeux sur un plan strictement géopolitique. Tout en restant très calibré, sans surprendre, le drama balaie en somme toutes les thématiques légitimement attendues sur cet épineux sujet.

Reflet de son ambition initiale, la série refuse de se cantonner à un seul genre, essayant de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. En effet, très vite, Korean Peninsula s'affirme dans un triple registre. Elle entreprend d'accorder et entremêler trois genres très différents au sein de son récit : de l'action qui l'oriente vers le thriller musclé, de la politique qui lui donne sa consistance et sa raison d'être, et enfin une romance, lien indéfectible qui transcende l'ensemble et permet le développement d'une dimension plus émotionnelle. Les dix premiers épisodes constituent ainsi une suite d'arcs narratifs au cours desquels un genre domine tour à tour, le temps d'un ou deux épisodes. Pour le moment, en dépit de quelques longueurs, il faut reconnaître qu'une des réussites du drama a été de parvenir à maintenir un relatif équilibre dans sa narration. Reste à savoir s'il sera capable de préserver cette homogénéité, que l'on sent parfois un peu précaire, tout au long de la série.

Relativement fluide dans cette alternance des genres, Korean Peninsula s'impose d'abord comme un thriller efficace. La série réussit à bien orchestrer l'escalade des tensions entre les deux pays. Si elle ne recule devant aucune dramatisation, certains passages ressortent, comme la froide mise en scène du coup d'Etat militaire en Corée du Nord, avec une scène d'exécution à la descente d'avion assez glaciale. De plus, si je ne m'attendais pas forcément à autant d'aventures mouvementées ayant une consonnance proche des fictions d'espionnage, puisque les personnages sont des scientifiques, non des agents de sécurité, il faut reconnaître que les scènes d'action sont globalement bien exécutées. Le plus souvent sans en faire trop. Certes, le drama n'échappe pas à la tentation de certaines mises en scène un peu grandiloquentes - c'est le côté blockbuster -, mais il a le mérite de ne jamais perdre de vue la finalité de ces scènes. Si bien que, dans l'ambiance du moment, le téléspectateur se laisse prendre au jeu.

Relativement fluide dans cette alternance des genres, Korean Peninsula s'impose d'abord comme un thriller efficace. La série réussit à bien orchestrer l'escalade des tensions entre les deux pays. Si elle ne recule devant aucune dramatisation, certains passages ressortent, comme la froide mise en scène du coup d'Etat militaire en Corée du Nord, avec une scène d'exécution à la descente d'avion assez glaciale. De plus, si je ne m'attendais pas forcément à autant d'aventures mouvementées ayant une consonnance proche des fictions d'espionnage, puisque les personnages sont des scientifiques, non des agents de sécurité, il faut reconnaître que les scènes d'action sont globalement bien exécutées. Le plus souvent sans en faire trop. Certes, le drama n'échappe pas à la tentation de certaines mises en scène un peu grandiloquentes - c'est le côté blockbuster -, mais il a le mérite de ne jamais perdre de vue la finalité de ces scènes. Si bien que, dans l'ambiance du moment, le téléspectateur se laisse prendre au jeu.

Parallèlement, les quelques incursions politiques sont convaincantes : les rapports de force et la course au pouvoir ne sont pas sans rappeler les dynamiques qui fonctionnaient bien dans President, tout en conservant la particularité d'un drama orienté sur les rapports Nord-Sud. Korean Peninsula met l'accent sur une approche très pragmatique et sans concession de la politique. Myung Joon n'est pas un homme providentiel qui peut tout emporter, il est d'abord un scientifique avec un rêve et un intérêt très personnel, concrétiser cet amour impossible qu'il éprouve pour Jin Jae. A ce titre, il faut saluer l'effort fait par les scénaristes pour donner une crédibilité à leur relation. Leur passé commun renforce leur histoire, et lui donne un sens : il y a quelque chose qui sonne juste entre eux, et l'exploration permise par les flashbacks russes de leurs études est bien utilisée. Si le duo principal s'avère donc assez nuancé, la distribution des rôles qui s'opère au niveau des personnages secondaires est plus stéréotypée. Tout dépendra ici de l'évolution ultérieure : le drama sera-t-il capable de dépasser les archétypes en apparence préprogrammés ?

Si le fond peut soulever quelques critiques, en revanche, sur la forme, Korean Peninsula est indéniablement une belle réussite. La réalisation est parfaitement maîtrisée, avec une belle photographie quasi-cinématographique. La mise en scène n'est pas avare en utilisation de symboles, et parvient très bien à soutenir et accompagner le récit. La série n'a pas manqué de moyens budgétaires, et elle va ainsi pouvoir exploiter divers décors (le grand large dans l'océan, en Corée du Sud, Corée du Nord, mais aussi en Russie). L'insertion d'images d'archives "officielles" (pour les navires de guerre, ou les défilés militaires nord-coréens) se fait assez naturellement.

Cependant, c'est sans doute sur le plan musical que le savoir-faire formel est le plus perceptible. En effet, le drama alterne entre trois approches dont le mélange est globalement bien équilibré et assez juste : on y croise des balades plus déchirantes pour les moments dramatiques, une petite musique instrumentale sacrément rythmée pour les phases d'action, mais qui sert aussi de transition entre certaines scènes, et enfin des chansons folk russes lorsque le passé rattrape les personnages. Tout cela renvoie l'impression d'un réel travail sur le background musical, et cela contribue de manière non négligeable à l'atmosphère de la série.

Enfin Korean Peninsula dispose d'un casting globalement homogène et efficace. Au sein du duo principal, c'est Hwang Jung Min (That fool) qui s'en sort de la manière la plus convaincante ; son style sobre, axé sur la normalité de son personnage, offre le contraste recherché par rapport aux projets et aux idées, ambitions peut-être démesurées, qu'il porte. Face à lui, Kim Jung Eun (Lovers, I am Legend) met un peu de temps à être vraiment impliquée ; au début notamment, il y a quelques scènes où l'actrice manque de présence. Cependant, le basculement vers plus de dramatisation corrige ensuite cette inégalité, et à mesure que son personnage se développe et que l'on en apprend plus sur elle, elle va trouver progressivement sa place.

A leurs côtés, on retrouve une galerie d'acteurs, plus ou moins expérimentés, qui, s'ils jouent des personnages aux rôles clairement distribués, s'en sortent assez bien chacun dans leur registre. Kwak Hee Sung est le prototype parfait de l'agent d'action entièrement dévoué (qui de la cause ou de la femme l'emportera, l'avenir nous le dira). Jo Yi Jin apporte une fraîcheur et une énergie à son personnage de journaliste ambitieuse ; en dépit d'une tendance à sur-jouer, il est difficile de ne pas la trouver sympathique. Jo Sung Ha (Flames of Ambition) a cette impassibilité maîtrisée qui permet de rendre crédible ce secrétaire d'Etat qui se cherche une cause, et surtout un candidat à porter au pouvoir. On retrouve également Ji Hoo, Jung Sung Mo, Lee Soon Jae, Jung Dong Hwan ou encore Suh Tae Hwa.

Bilan : Essai de politique fiction, ambitieuse ou hasardeuse suivant les opinions, Korean Peninsula s'avère être une fiction prenante. Elle reste cependant tributaire de l'équilibre précaire établi entre les différents genres vers lesquels elle tend : le thriller d'action, la politique utopique et la romance impossible. Animée d'un souffle narratif indéniable, la série n'est pas sans céder parfois à une mise en scène un peu excessive. Pourtant, forte d'un sujet qui lui apporte une consistance certaine et aiguise la curiosité du téléspectateur, son visionnage demeure intéressant.

Pour la suite, tout dépendra de sa faculté à négocier les obstacles à venir, mais je serais en tout cas au rendez-vous !

NOTE : 6,75/10

Une bande-annonce de la série :

Le générique :

Une chanson de l'OST :

17:25 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : k-drama, cstv, hanbando, korean peninsula, hwang jung min, kim jung eun, kwak hee sung, jo yi jin, ji hoo, jo sung ha, jung sung mo, lee soon jae, jung dong hwan, suh hae hwa, park chan hwan, kim ji sook | ![]() Facebook |

Facebook |

11/03/2012

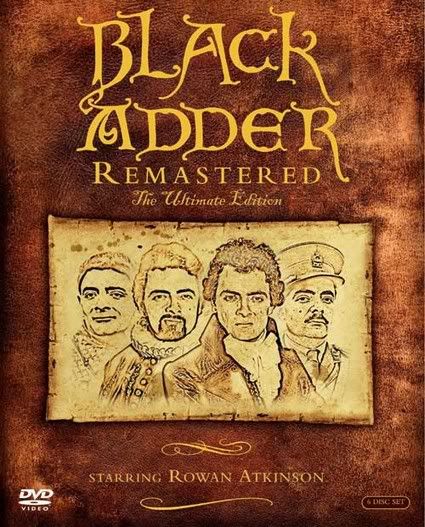

(UK) Blackadder (La Vipère Noire) : une comédie historique savoureuse et incontournable

Je suis la première à reconnaître être peu versée dans les comédies. Je n'ai fondamentalement rien contre ce genre, mais elles sont peu nombreuses à me fidéliser. Actuellement, à l'exception notable de ce petit bijou qu'est The Thick of it dont j'attends avec impatience la quatrième saison, aucune ne me marque. Pourtant j'ai moi aussi mes classiques dans ce genre : quelques comédies cardinales dont les DVD sont soigneusement rangés dans ma bibliothèque. Vous connaissez mon trio sacré de l'humour en séries : Yes Minister (Yes Prime Minister) (à laquelle je voue un culte), Jeeves & Wooster et Blackadder. Un peu plus récemment, l'intégrale de A bit of Fry and Laurie est venue s'ajouter au rayonnage ; j'aurais sans doute l'occasion de vous en reparler.

Si parmi les tous premiers billets de ce blog, figurait une brève présentation de la saison 2 de Blackadder, j'ai achevé il y a quelques temps un revisionnage intégral (et dans l'ordre de diffusion) de la série, si bien que j'ai envie aujourd'hui d'y revenir plus globalement. Car au rang des comédies cultes que tout sériephile doit avoir vues une fois dans sa vie, elle occupe une des toutes premières places. Diffusée de 1983 à 1989 sur BBC1 (avec un dernier épisode spécial venu conclure le millénaire en 1999), Blackadder compte 4 saisons, pour un total de 26 épisodes. Elle a été diffusée en France, sous le titre La Vipère Noire, sur Arte, à partir de 1995. Et elle reste une série qui se savoure avec un plaisir inaltéré.

Les 4 saisons de Blackadder se déroulent chacune à une époque différente ; elles ont pour point commun de nous faire suivre les (més)aventures d'un membre de la famille des Blackadder, Edmund, à diverses périodes de l'Histoire de l'Angleterre, et dont l'ambition et l'opportunisme demeureront inchangés. Il restera toujours accompagné par un serviteur, le fidèle - plus ou moins - Baldrick, et par les descendants de ce dernier. Au fil des saisons, tandis que Blackadder ne cessera de s'abaisser dans la hiérarchie sociale, c'est sur le plan de l'évolution que Baldrick régressera inversement.

Blackadder s'apparente donc à une ré-écriture de l'Histoire anglaise s'étendant sur quatre siècles, à travers les destins des représentants de deux familles liées. La première saison se déroule à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, sous le règne (fictif) de Richard IV. La seconde prend place sous Elizabeth I, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Puis, la troisième met en scène la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, sous George III. Enfin, la dernière se déroule dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale, en 1917.

Blackadder est une comédie brillante, à la richesse rare, dont la force va être de savoir exploiter tous les types d'humour, tout en faisant de ses dialogues son atout principal. Dotée d'une tonalité volontairement sombre, de plus en plus désenchantée à mesure que la série progresse, on retrouve entremêlés jusqu'à l'excès un cynisme et un absurde dont le cocktail se révèle très savoureux. Car c'est par ces échanges acides, délicieusement ciselés, qui prennent place entre ses personnages, et par ces réparties cinglantes, où tous les registres de la langue anglaise sont mobilisés, que Blackadder va marquer. Chaque mot est pensé et pesé, avec des passages à la densité prenante ; la série se savourant logiquement avant tout en version originale. Si l'écriture fonctionne si bien à l'écran, elle le doit aussi aux dynamiques qui se mettent en place entre ses protagonistes. Tout en étant la figure centrale, Blackadder permet une prise de distance souvent jubilatoire face aux problèmes à surmonter. Et il va aussi savoir s'intégrer dans une galerie de personnages aux rôles identifiés (le serviteur, l'aristocrate chanceux...).

Si toutes ces caractéristiques ont permis à Blackadder de passer à la postérité, il serait faux de décrire la série comme un bloc homogène. En effet, elle a considérablement évolué au fil de ses saisons, permettant au téléspectateur d'être le témoin privilégié de la maturation, aussi fascinante que très réussie, de l'idée de départ. La première saison est ainsi celle des expérimentations, et reste sans doute la moins aboutie. Disposant d'un budget qui lui permet des scènes en extérieur, elle revisite avec excès la période médiévale, en multipliant les anachronismes. Mais elle laisse un arrière-goût d'inachevé, donnant l'impression de toujours chercher son équilibre. Même si elle propose quelques scènes très réussies, c'est celle que j'aime le moins. Puis, à partir de la saison 2, la distribution des rôles entre les personnages s'affine, de même que leurs rapports. Le duo entre Blackadder et Baldrick, tout particulièrement, réserve quelques échanges très savoureux, et les caprices de la reine Elizabeth I provoqueront plus d'un sourire.

Viennent ensuite les deux dernières saisons de Blackadder qui sont celles qui forgent véritablement la "légende" de la série. La troisième est celle de la maturité dans le domaine de la comédie : trouvant une justesse d'écriture entre tous les types d'humour et de dynamiques expérimentées au cours des saisons précédentes. On y retrouve du burlesque, du provocateur, et surtout des dialogues génialement ciselés, notamment ceux entre Blackadder et le prince régent au sujet desquels l'adjectif "culte" n'est pas galvaudé. Enfin, la quatrième saison est la plus approfondie. Elle permet à la série de prendre toute la mesure de son concept d'origine. Cette dernière s'y fait plus grinçante, et surtout moins légère, abordant des thématiques plus pesantes face à ces soldats dans les tranchées de la Grande Guerre. Blackadder exploite alors sa tonalité particulière, oscillant toujours entre cynisme et humour, pour traiter avec une justesse inattendue - mais sans se renier - de sujets qui sont normalement étrangers à la comédie. La quatrième saison est ainsi la plus aboutie ; et son résultat reste à mon sens le plus ambitieux apport de la série, démontrant par là toute sa richesse.

Sur la forme, la baisse budgétaire à la fin de la première saison se perçoit dans l'évolution des décors. Mais dans l'ensemble, cela aura peu d'influence sur la série elle-même : c'est en effet sur ses dialogues que Blackadder repose, et c'est ce qui lui permettra de s'imposer, la forme demeurant plus anecdotique (surtout lorsque l'on a à disposition un tel casting pour leur donner vie). A noter que les génériques de début et de fin changent à chaque saison ; je vous en propose une petite compilation en fin de billet, car ils sont généralement très inventifs et l'orchestration musicale, comme les mises en scène, ont contribué à forger l'aura de la série. Personnellement, je continue d'avoir un faible pour le dynamisme de celui de la première saison (cf. première vidéo ci-dessous).

Interprète du rôle titre et co-créateur de la série avec Richard Curtis, Rowan Atkinson est sans doute plus connu en France pour son rôle de Mr Bean. Pourtant Blackadder reste à mes yeux son oeuvre la plus réussie ; la plus indispensable aussi. On y retrouve évidemment son jeu d'acteur caractéristique, et toutes ses expressions familières, qui apportent une dimension supplémentaire à un personnage de Blackadder dont l'atout va rapidement devenir ce sens de la réplique qui fait mouche. A ses côtés, Tony Robinson traversera les siècles à ses côtés, offrant un pendant parfait. On croisera également Tim McInnerny, Miranda Richardson, mais aussi Hugh Laurie (dont l'interprétation du Prince régent dans la saison 3 est juste brillante) et Stephen Fry, des noms qui marqueront le comique anglais des années 80 et 90.

Bilan : Comédie culte qui n'a pas usurpé son rang mais mériterait une meilleure reconnaissance au-delà des frontières de l'Angleterre, Blackadder excelle dans le maniement d'un humour noir, cynique et provocateur. Sa force première réside dans des dialogues très bien écrits, qui vont offrir des échanges sacrément savoureux, dont beaucoup méritent d'être inscrits dans le panthéon des comédies. Rassemblant la fine fleur de l'humour anglais, cette série va nous faire assister à sa progressive maturation, pour aboutir à une saison 4 d'une richesse à saluer qui reste un bijou que tout sériephile devrait avoir dans sa DVDthèque.

Blackadder est donc un indispensable. Si vous êtes curieux, mais manquez de temps, laissez-vous au moins tenter par les saisons 3 et 4, elles le méritent vraiment ! Une arme anti-morosité toujours aussi efficace !

NOTE : 9/10

Tous les génériques (de début et de fin) :

15:58 Publié dans (Comédies britanniques), (Oldies - 50s-80s), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : blackadder, bbc, rowan atkinson, tony robinson, tim mcinnerny, miranda richardson, stephen fry, hugh laurie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/03/2012

(FR) Reporters, saisons 1 & 2 : le journalisme sous toutes ses facettes

Comme annoncé en début d'année, j'ai donc enfin entamé un grand cycle de découvertes et rattrapages de séries françaises. Je reconnais ne pas avoir le réflexe de m'installer spontanément devant mon petit écran national, mais pour corriger mes préconceptions, il faut sans doute commencer par visionner ce qu'il a pu proposer de convaincant ces dernières années. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est un petit évènement sur My Télé is Rich!, car c'est la première fois qu'est évoquée une série française contemporaine (comprendre : "non historique").

Reporters fait partie des productions originales de Canal + (sur lesquelles il est grand temps que je me penche). Diffusée de 2007 à 2009, elle comporte deux saisons, une première de 8 épisodes, une seconde de 10. Créée par Olivier Kohn, sa première saison avait remporté le Fipa d'or du meilleur scénario, "séries et feuilletons", en 2007. Je me suis vraiment investie dans cette série qui se sera révélée très intéressante. Et je reconnais d'ailleurs avec le recul que ce fut une mauvaise idée de l'avoir débutée la semaine où commençait la diffusion des Hommes de l'ombre, car la deuxième a quelque peu peiné devant la comparaison. Mais l'important, c'est que voici une série française que je conseille !

Reporters nous plonge dans le quotidien de plusieurs journalistes, nous proposant d'accompagner une galerie de personnages représentatifs de toutes les facettes de ce métier. Du grand reporter d'investigation au présentateur de JT, du journaliste politique habitué des arcanes du pouvoir au chroniqueur de faits divers, du rédacteur en chef d'un grand journal au président d'une chaîne de télévision, la série dresse un portrait complet et riche de cette profession. Toutes ces individualités mises en scène, certaines consensuelles, d'autres beaucoup plus clivantes, vont contribuer à forger autant d'instantanés et de portraits d'une profession très hétéroclyte.

Plus généralement, la série va nous faire vivre de longues enquêtes aux enjeux explosifs, des dilemmes éthiques constants ou encore tous ces arbitrages financiers déterminants normalement passés sous silence. Elle décrit et met en lumière toutes les influences, potentiellement divergentes, qui sont à l'oeuvre à la source et dans le traitement de l'information. Dans un milieu où l'humain côtoie les faits, les sensibilités et les croisades personnelles jouent, tout autant que les égos et les enjeux de pouvoir... Et le tableau d'ensemble est très prenant.

Le premier aspect qui frappe dans Reporters, c'est sans doute l'ambition avec laquelle la série s'approprie son sujet. Elle entreprend de s'intéresser à toutes les facettes du métier de journaliste, et l'expose sous toutes ses coutures. La richesse des thématiques abordées impressionne d'ailleurs d'emblée le téléspectateur : à la différence d'une série comme Pressa qui optait pour une radiographie d'un seul type de journalisme (la presse tabloïd), Reporters évoque la profession dans toute sa diversité, et aussi dans toutes les problématiques qui peuvent s'y rattacher, aussi bien sur le terrain, que sur un plan économique ou encore moral. Si parfois la multiplicité des intrigues peut provoquer quelques flottements dans la cohésion globale de certains épisodes, la plupart du temps, la série parvient à un résultat homogène et consistant.

Les thèmes évoqués offrent donc une large palette d'angles d'approche : la connivence des hautes sphères industrielles et du pouvoir, la loi de l'audimat, le danger du reportage de guerre, la protection des sources, le combat pour le sauvetage d'un journal et pour préserver l'indépendance de sa ligne éditoriale, les menaces et intimidations, tout semble y être... De manière générale, la série s'intéresse au traitement et à l'économie de l'information, mais aussi au facteur humain qui va irrémédiablement jouer. Elle met en lumière cette schizophrénie constante qui parcourt ce métier, engendrée par tous les conflits d'intérêts provoqués et au sein desquels les journalistes doivent arbitrer. Reporters dépeint ainsi avec détails un milieu qui oscille en permanence entre concurrences et solidarités, entre ambitions personnelles et nécessaires collaborations pragmatiques. Initialement présenté de relativement académique et presque binaire, il faut aussi noter que la vision proposée se nuancera considérablement au fil de la série.

En complément de cette richesse, Reporters retient également l'attention par le parfum de réalisme que perçoit le téléspectateur dans ses scénarios. Les sources d'inspiration sont en effet proches et clairement identifiables, si bien que les parallèles se font naturellement. Dans la saison 1, on assiste ainsi à la mobilisation de toute une profession suite à la prise d'otages de deux journalistes en Tchétchénie. Certaines situations sont même sourcées : le marasme économique de la presse écrite et les coulisses de ce journal qui lutte pour sa survie en espérant un repreneur qui lui laisse sa liberté, c'est en filigrane Libération qui est évoqué. Mais Reporters va encore plus loin, anticipant et se faisant seulement après rejoindre par la réalité, avec son arc qui constitue le fil rouge de la saison 2 : un attentat commis sur fond d'arrêt de rétrocommissions occultes, sur lequel pèse désormais l'ombre de l'affaire Karachi. Tout cela renforce l'impression d'authenticité de la série, et lui confère une portée supplémentaire.

Pour donner corps à l'ensemble, Reporters mêle habilement le feuilletonnant comportant un grand arc s'étalant sur toute la saison, et des intrigues bouclées sur un seul épisode. La saison 1 contient plus de loners que la seconde, qui voit le feuilletonant se généraliser à toutes les intrigues. Si la série n'échappe pas à quelques inégalités dans la narration, l'ensemble se révèle convaincant. Initialement relativement convenue dans la distribution des rôles au sein des personnages, le récit gagne progressivement en nuance, en ambiguïté et en complexité. La seconde saison sera sur ce plan celle de la maturité, se dégageant de tout manichéisme pour proposer un envers des coulisses du pouvoir que je n'avais jamais vu aussi finement capturé dans une série française que durant le dernier épisode de Reporters. C'est bien simple : la conclusion de la série est un petit bijou, à mettre entre les mains de tout scénariste ambitionnant d'évoquer le pouvoir, et prouvant que, oui, une fiction française peut parvenir à ce niveau de subtilité rare. J'en aurais presque applaudi devant ma télévision, si je n'avais pas eu dans le même temps le coeur tellement serré en sachant que j'assistais à la fin de la série.

Le dynamisme qui parcourt Reporters se retrouve également dans la mise en scène. Caméra à l'épaule, la réalisation est très nerveuse, parfois même un peu trop ; j'ai mis quelques épisodes à m'y habituer. Cependant, cette approche se justifie par une volonté de proximité qui semble avoir été une constante de l'écriture de cette série : on retrouve une proximité par rapport au terrain, aux situations dépeintes, et plus globalement à toute cette galerie de personnages qui tentent de se faire une place.

Dans cette optique, le dernier attrait de Reporters - et non des moindres - réside dans un casting efficacement dirigé, très homogène, où tous les rôles principaux sont très convaincants. Il faut préciser que, de la première à la seconde saison, le personnage principal autour duquel tourne le fil rouge change : à Jérôme Robart (qui a un rôle moins important dans la deuxième) succèdera Grégori Dérangère. Dans le registre du journaliste prêt à tout, n'hésitant pas à provoquer et à dépasser certaines lignes jaunes, le premier s'en tire admirablement bien (mais vous savez combien j'apprécie cet acteur). Quant à Grégori Dérangère, dans un registre plus classique d'enquêteur qui dépasse le monde policé dans lequel il s'était cantonné, il s'avère également très bon.

A leurs côtés, il faut saluer Anne Coesens qui, avec sobriété et fermeté, incarne une femme qui sait trouver ses marques dans un milieu ultra-concurrentiel. Patrick Bouchitey est parfait pour jouer ce "vieux de la vieille", à la plume envoûtante, qui respire un cocktail alcoolisé de faits divers, figure directement issue de polars noirs. Aïssatou Diop saura également progressivement trouver le ton juste, à l'image de son personnage, dans les coulisses et sur le plateau de TV2F. Parmi le casting principal, il convient également de citer Christine Boisson, en directrice de l'information qui doit gérer d'une main ferme toute sa rédaction, Didier Bezace dont on suivra le parcours difficile dans une première saison où son personnage se dédiera entièrement à son journal, Michel Bompoil en ambitieux pendant à Florence dans la saison 2, et un autre ambitieux, à TV2F cette fois, Jérôme Bertin, le visage du JT de la chaîne.

Bilan : Portrait dense et très riche du journalisme, de ses acteurs mais aussi de ses enjeux, Reporters est une série ambitieuse et efficace qui se bonifie avec le temps. Initialement relativement académique dans l'approche de son sujet, elle gagne en nuance et en subtilité au fil de son écriture, à mesure qu'elle prend la pleine mesure de son potentiel. Si elle se disperse parfois au sein de son impressionante galerie de personnages (et de thèmes), la série reste une immersion prenante et fascinante dans l'envers du décor du journalisme. A découvrir !

NOTE : 8/10

Une bande-annonce de la série (saison 2) :

17:52 Publié dans (Séries françaises) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : reporters, canal +, anne coesens, grégori dérangère, jérôme robart, patrick bouchitey, christine boisson, aïssatou diop, didier bezace, michel bompoil, jérôme bertin | ![]() Facebook |

Facebook |

07/03/2012

(J-Drama / SP) Hoshi Hitotsu no Yoru : une simple histoire d'amitié

Un mercredi asiatique japonais, une nouvelle fois, sur My Télé is Rich!. Pour tout vous dire, je profite des quelques semaines actuelles surchargées professionnellement pour éviter d'entamer de nouvelles séries et plutôt regarder (enfin) différents tanpatsus que j'avais mis de côté depuis l'automne dernier. D'autant que je découvre sous ce format plus bref d'autres terrains à explorer dans le petit écran japonais, et quelques jolies oeuvres qui méritent un détour, même si elles ne sont pas sérialisées.

Hoshi Hitotsu no Yoru est un tanpatsu qui a été diffusé sur Fuji Tv, le 25 mai 2007. Il dure 1h30. Ce qui avait initialement retenu mon attention, c'était la présence de deux acteurs que j'apprécie beaucoup : Watanabe Ken et Tamaki Hiroshi. Mais la lecture de son synopsis avait également aiguisé ma curiosité : en effet, Hoshi Hitotsu no Yoru appartient à ce genre des human dramas qui, s'ils sont réussis, savent réchauffer le coeur du téléspectateur. Et je ne vais pas faire durer le suspense : j'ai passé une très bonne soirée devant ce drama !

Hoshi Hitotsu no Yoru, c'est l'histoire d'une rencontre, puis d'une amitié qui va se forger entre deux personnes qui appartiennent à deux mondes très différents et n'ont a priori rien de commun, si ce n'est leur propre isolement. Nonoyama Hiroji est un homme récemment sorti de prison après y avoir purgé une longue peine. Il travaille comme agent d'entretien et de nettoyage dans une salle de spectacle. Lors de son service, un soir, après une représentation, il trouve un manteau oublié sur un siège. Une des poches contient une liasse de billets d'un total de 500.000 yen.

Troublé devant cette petite fortune, il imagine que cela doit beaucoup compter pour le propriétaire de la veste. Une enveloppe le renseigne sur le nom de ce dernier, un certain Iwasaki Daiki, et sur son adresse. Hiroji décide de lui rapporter le soir-même l'habit, avec la somme intacte. Il découvre un jeune homme solitaire, un peu maladroit socialement, qui, vivant dans une luxueuse résidence, ne semble avoir aucune conscience de la valeur de l'argent. Daiki insiste pour le remercier financièrement, ce que Hiroji refuse. Intrigués chacun par l'autre, c'est à partir de là qu'une amitié va peu à peu naître entre ces deux hommes en porte-à-faux par rapport au reste de la société...

Le charme de Hoshi Hitotsu no Yoru tient à un mélange savamment dosé d'humanité et de simplicité. Avec une authenticité rafraîchissante, il nous raconte la naissance d'une amitié sincère et sans arrière-pensée, telle qu'elle peut s'esquisser dans la réalité : avec sa part de maladresses initiales, son lot d'hésitations, mais aussi et surtout cette progressive ouverture sur l'autre qui l'accompagne, véritable petit miracle des relations sociales. Ce drama joue admirablement dans un registre assez minimaliste, lié à l'intime des personnages, qui lui permet de toucher le téléspectateur lui-même. Centré sur les rapports entre Hiroji et Daiki, c'est une oeuvre entièrement dédiée au relationnel qui fait preuve d'une justesse d'écriture rare. Ses scènes les plus convaincantes seront ainsi celles des tête-à-tête entre les deux personnages principaux, où les silences et les flottements en disent aussi longs que les mots.

Si elle fait sien le thème de l'amitié, Hoshi Hitotsu no Yoru séduit aussi par une tonalité où pointe un optimisme diffus. En effet, c'est à une forme de double renaissance à laquelle on assiste au fil du tanpatsu. Hiroji et Daiki ont chacun besoin, à leur manière, d'un soutien pour aller de l'avant. Les rapports à l'argent de Daiki, sa quasi-dépendance à un mode de vie qui lui permet de gagner des fortunes sans voir personne, l'ont coupé du reste du monde. Hiroji est celui qui va l'inciter à se réouvrir aux autres, et notamment à son amie, en dépit de ses mauvaises expériences passées. Quant à l'ancien prisonnier, il a lui perdu une décennie de sa vie derrière les barreaux ; ces quelques mois dehors ne lui ont rien rendu de sa vie antérieure. Les initiatives de Daiki le prendront au dépourvu, mais elles vont lui permettre de commencer à bâtir de nouvelles fondations, pour se tourner vers l'avenir et imaginer un futur Et, si chacun apprend au contact de l'autre, la sincérité du traitement de ce relationnel en reste la constante et l'atout principal.

Maîtrisé sur un plan narratif, Hoshi Hitotsu no Yoru l'est aussi sur la forme. Il s'agit dans l'ensemble d'un drama soigné. Si la caméra propose une réalisation classique, elle apporte aussi quelques plans inspirés, et la mise en scène du duo principal est généralement très convaincante. La photographie, qui alterne différentes teintes plutôt pâles, correspond bien à l'atmosphère de la fiction. Quant à la bande-son, relativement minimaliste, ses instrumentaux savent bien faire ressortir les passages importants, sans rompre l'équilibre ambiant.

Enfin si Hoshi Hitotsu no Yoru mérite un coup d'oeil, c'est aussi pour son casting, ou plus précisément pour les deux acteurs qui partagent la tête d'affiche. Concernant Watanabe Ken, je crois qu'il faut que je commence à surveiller ses tanpatsus, tant le visionnage de Hei no Naka no Chuugakkou s'était déjà révélé, à l'automne dernier, très intéressant. Quant à Tamaki Hiroshi (Love Shuffle, Guilty Akuma to Keiyakushita Onna), s'il a parcouru du chemin depuis, je garderai toujours une affection particulière pour cet acteur, puisque Nodame Cantabile fut un de mes deux premiers j-dramas visionnés. Les deux acteurs délivrent une performance nuancée et solide, très crédibles pour mettre en avant les failles et doutes de leurs personnages respectifs. Leurs échanges fonctionnent vraiment bien à l'écran ; et ce fut un vrai plaisir de les accompagner. A leurs côtés, on retrouve notamment Kuninaka Ryoko, Sasano Takashi, Ishida Ayumi, Fukuda Saki ou encore Akaya Miyoko.

Bilan : Tanpatsu profondément humain, bénéficiant d'une écriture sincère et authentique qui ne saurait laisser insensible, Hoshi Hitotsu no Yoru est une belle et simple histoire d'amitié. Elle est le récit d'un rapprochement presque providentiel entre deux individus aux expériences de vie sans aucun rapport, et qui réapprennent grâce à l'autre à s'ouvrir et à accorder leur confiance. C'est touchant, avec un certain optimisme qui fait chaud au coeur : en résumé, un joli drama plein d'humanité ! A découvrir.

NOTE : 7,5/10

17:18 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : j-drama, hoshi hitotsu no yoru, watanabe ken, tamaki hiroshi | ![]() Facebook |

Facebook |

04/03/2012

(Téléphagie) Le feuilleton et la série : et toi, qu'attends-tu d'un épisode ?

Il y a quelques semaines, Ryan McGee a jeté un pavé dans la marre de la construction narrative des séries américaines avec un article qui amenait logiquement au débat : Did the Sopranos do more harm than good ? HBO and the decline of the episode (je vous en conseille fortement la lecture si cela n'est pas déjà fait). Il écrit notamment que : "HBO isn’t in the business of producing episodes in the traditional manner. Rather, it airs equal slices of an overall story over a fixed series of weeks. If I may put words into his mouth: HBO doesn’t air episodes of television, it airs installments. Calling The Sopranos a novelistic approach to the medium means praising both its new approach to television and its long-form storytelling."

En filigrane, transparaît la classification classique différenciant les séries d'une part, des feuilletons d'autre part, catégorisation utile même si elle ne reflète pas la réalité plus nuancée des fictions télévisées. En effet, ces dernières mêlent généralement les deux approches, ce qui leur permet d'exploiter tant leur format épisodique, que de s'assurer la fidélité du téléspectateur la semaine suivante. Le dosage tendra plutôt vers l'un ou l'autre des genres. Et à l'extrême du feuilletonnant, j'aurais plutôt désigné The Wire sur HBO dont les arcs de chaque saison s'affranchissent de la limite des épisodes, dépassant justement certains des codes du petit écran.

Cet article, que l'on partage l'opinion de l'auteur ou non, a le mérite de faire rappeler et faire réfléchir sur les recettes de storytelling suivies actuellement. Elles demeurent plus ou moins toutes représentées, avec parfois des équilibres très réussis entre feuilleton et série, comme l'illustre actuellement une oeuvre comme Justified. Cependant, au-delà des techniques de scénaristes, cet article renseigne aussi sur un autre aspect : l'importance jouée par les attentes du téléspectateur devant un épisode de série. Comment perçoit-il cette heure de rendez-vous hebdomadaire ? Et que représente pour lui ce rendez-vous ?

Distinguer entre le feuilleton et la série (aussi perméables que soient ces catégories), ce n'est pas remettre en cause la légendaire addiction du sériephile, ni la fidélité que l'on peut éprouver pour telle ou telle fiction. Les différences vont tenir à d'autres aspects, très variables. Plus que l'anticipation par le téléspectateur de la fin de l'arc narratif, qu'il s'agisse d'un climax ou d'une grande révélation, je vois avant tout dans les feuilletons la possibilité de construire un (ou des) arc(s) homogène(s), pour une oeuvre comportant un début, un développement et une vraie fin. La structure du feuilleton tend ici à se confondre avec celle du roman, les épisodes devenant un découpage en chapitres d'une seule oeuvre.

Par rapport à cette structure narrative, ma consommation de séries a beaucoup évolué ces dernières années. Autant (ou même peut-être plus) que la "sériephilie sans frontières" dont je vous parle régulièrement, c'est peut-être là une des clés de ma sériephilie actuelle : ma conception de la fiction télévisuelle et les raisons pour lesquelles je la regarde.

Au début d'une série, tout sériephile veut y croire...

Durant mes premières années de visionnage des séries, j'étais une téléspectatrice fidèle et assidue. J'ai expérimenté tous les genres imaginables diffusés sur les chaînes hertziennes : des séries purement procédurales, des dramas chroniques de vie, des soaps, des séries "hybrides" où le fil rouge tendait à la rapprocher du feuilleton, etc. Ce faisant, j'ai vécu d'intenses moments de satisfaction, mais aussi de la déception. Pas celle qui accompagne un trop rapide dérapage qualitatif (Invasion Planète Terre), mais celle qui suit la dilution progressive d'une oeuvre incapable de se renouveler dont on exploite jusqu'au bout et au-delà son concept (d'innombrables cop shows) ; ou alors quand la série finit défigurée, sans rapport avec l'esprit d'origine (New York 911). Et puis, il y aussi eu ces fameuses oeuvres dans lesquelles la mythologie patiemment construite a finalement déçue (X-Files). Des années d'investissement, et une impression de frustration qui reste (sans effacer cependant le plaisir d'avoir vécu les premières saisons et leurs interrogations)...

Durant la décennie des années 2000, un décrochage s'est opéré dans mon approche des séries. L'investissement sur le long terme est devenu plus difficile ; démarrer des nouveautés, moins naturel. Je me suis mis à rechercher des oeuvres où le contrat d'engagement était pré-écrit : je savais dans quoi je m'engageais et pour combien de temps. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'investir dans les "mini-séries" ; et c'est précisément au cours de cette crise que ma consommation anglaise a explosé. Plus que mon anglophilie, voilà bien une des raisons premières qui m'a fait me tourner vers le petit écran d'outre-Manche. Le nombre d'épisodes est connu, le récit construit comme un vaste arc avec une fin. Et si déception il y a, je n'aurais pas d'arrière-goût amer à la pensée d'avoir investi 100 heures pour me sentir flouée. Immédiatement, la découverte se fait alors plus spontanément.

C'est ensuite que j'ai découvert le petit écran asiatique, ou plus précisément japonais. Le format classique du renzoku tourne autour d'une dizaine d'épisodes d'une quarantaine de minutes (je laisse de côté les taïga et asadora). Le renouvellement du drama, loin d'être systématique, est plutôt rare ; si bien que l'histoire se construit généralement sur une seule saison. La série pourra indifféremment adopter le modèle du feuilletonant ou au contraire enchaîner les épisodes quasi-indépendants, cela dépend simplement des genres. Je m'y suis cependant facilement laissée prendre parce que j'y ai retrouvé des assurances proches du format de la mini-série, en terme de durée, mais aussi en terme d'écriture.

J'aurais pu finir par croire que mon rapport aux séries se résumait à une question de longueur, mais j'ai alors commencé à suivre les séries sud-coréennes. Concernant le format de ces dramas, la structure narrative suivie par les trois chaînes principales de Corée du Sud (je laisse volontairement de côté le câble qui a introduit récemment quelques variantes) se rapproche de ses voisins chinois, taïwanais, ou encore de Hong Kong, mais aussi des télénovélas d'Amérique du Sud. Un début, une vraie fin, un renouvellement pour une saison 2 exceptionnel, et un nombre d'épisodes plus long, avec 20, 36 ou pouvant dépasser allègrement la cinquantaine d'épisodes pour les home dramas ou encore les sageuk.

Pourtant, dans le petit écran sud-coréen, le fonctionnement de l'industrie de l'entertainment fait qu'on n'y trouve pas les mêmes garanties que j'ai précédemment évoquées. La cadence imposée par le tournage "live", avec des épisodes écrits et tournés à flux tendus par rapport à la diffusion télévisée (il arrive de boucler la post-production d'un épisode la veille même de sa diffusion), peut amoindrir l'écriture ; il n'est pas rare que le passage des épisodes pré-écrits, à ceux ajustés et finalisés en cours de diffusion, entraîne des sautes qualitatives. De même, un drama à succès (ou en cas de retard de celui dont la diffusion doit suivre) peut bénéficier d'une extension de quelques épisodes. Cela accentue d'autant les risques de dilution de la série.

Seulement, en dépit de ces risques, c'est le plaisir du feuilleton (lorsqu'il est réussi) qui l'emporte. C'est ainsi que j'ai pu arriver au bout des 81 épisodes de Jumong en éprouvant un vrai plaisir sériephile rare. Comme beaucoup de sageuk traditionnels, il se présente comme un biopic d'un personnage célèbre, partant des évènements précédant la naissance (souvent des tragédies forgeant les oppositions) puis relatant l'accomplissement de ses grands actes, pour s'achever proche de la fin. La force de ce récit, c'est justement sa construction comme un grand roman, découpés en chapitre, et des épisodes qui ne sauraient se visionner indépendamment.

Au final, au-delà des deux catégories que sont le feuilleton et la série (et de ma préférence pour la première), la construction narrative qui a mes faveur est désormais celle-ci : un début, une fin, si possible un nombre d'épisodes clairement défini. Ma fiction idéale s'apparente à un livre, et j'entretiens avec elle des rapports très semblables avec ces derniers (Forbrydelsen l'a bien illustré l'an dernier). Sans être une vérité systématique, c'est ce qui décrit le mieux l'état actuel de ma sériephilie. Le procedural show n'a plus mes faveurs ; pas plus que la série au concept potentiellement fleuve qui empêche de savoir pour combien de temps et jusqu'où on s'embarque. Cela explique d'ailleurs en partie mes réserves face aux fictions des grands networks américains.

De façon plus problématique, la fidélité sur le long terme que j'ai pu nourrir par le passé pour certaines oeuvres me semble aujourd'hui presque incompréhensible. Prenons par exemple House MD qui va s'achever à la fin de la saison. Je l'ai sincèrement appréciée à ses débuts ; je m'installe aujourd'hui devant un épisode sans trop rechigner, mais j'ai tourné la page depuis plusieurs saisons. Sans regret. J'admire la persévérance des sériephiles qui accompagnent leurs fictions saison après saison. Cela m'est devenu presque étranger. Ma passion sériephile est cependant intacte ; elle se manifeste juste différemment désormais.

Et vous, quel rapport entretenez-vous avec les épisodes d'une fiction télévisée ?

13:48 Publié dans (Téléphagie) | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : téléphagie, sériephilie, série, feuilleton | ![]() Facebook |

Facebook |