20/10/2012

(UK) Hunted : une froide fiction d'espionnage

Orphelin de Spooks en cette rentrée télévisuelle, privé de la perspective de retrouver les missions tendues de ces agents du MI-5 qui lui ont fait perdre quelques cheveux au fil des ans, le téléspectateur se cherchait instinctivement des substituts. Il était facile d'en imaginer un dans Hunted, une série derrière laquelle on retrouve justement la boîte de production Kudos, et avec un développement confié à Frank Spotnitz dont le nom reste associé à X-Files. Diffusée sur BBC1 depuis le 4 octobre, Hunted a démarré hier soir aux Etats-Unis sur Cinemax. Malheureusement la série ne m'a toujours pas convaincu.

Il n'y a pourtant rien que j'aime tant qu'une solide fiction d'espionnage, aussi classiques soient les voies qu'elle emprunte. Vous vous souvenez peut-être de ce véritable coup de coeur qu'a été The Sandbaggers au printemps dernier - elle reste sans doute une de mes révélations sériephiles de l'année 2012. Cette série m'a prouvé et rappelé qu'un genre connu par coeur peut toujours être aussi fascinant et excitant qu'au premier jour, sans besoin de se réinventer, à condition que l'écriture (et le casting) soit à la hauteur. Hunted s'est engouffrée sur bien des sentiers déjà battus, mais elle peine cependant à dépasser le stade de la caricature. Un léger mieux se perçoit au fil des trois épisodes, après un début poussif, mais est-ce suffisant ?

Après une mission conduite à Tanger, Sam Hunter, agent d'une compagnie de sécurité privée, est grièvement blessée dans un bar où elle avait rendez-vous. Elle échappe de peu à la mort, mais perd l'enfant qu'elle portait. Ignorant qui l'a trahie et qui a commandité cette tentative d'assassinat, elle fait le choix de disparaître pour se rétablir en Ecosse. Une année plus tard, de nouveau sur pied, elle recontacte son ancien employeur bien décidée à découvrir le fin mot de l'histoire. Se méfiant des membres de son ancien équipe, de son supérieur, mais aussi de tous ceux qu'elle a pu croiser à Tanger, elle entend découvrir qui et pourquoi elle a été prise pour cible. Elle obtient rapidement sa réintégration pour être incluse dans une mission d'infiltration dans la maison d'un riche et trouble homme d'affaires, qui doit prendre part à des enchères qui attisent bien des convoitises. Mais ceux qui voulaient sa mort ne semblent pas l'avoir oubliée...

Des histoires d'infiltration, de tentatives d'assassinat, de taupe, le tout dans un milieu où chacun garde jalousement ses secrets et ses atouts, et où la méfiance règne... Nul doute que Hunted entend se réapproprier bien des classiques du genre. Son approche même ne manque pas de potentiel. Fiction feuilletonnante, elle nous plonge dans les coulisses d'une compagnie de renseignements privée, ravivant un peu plus l'écho du fantôme d'Alias déjà présent dans l'inconscient du téléspectateur du seul fait de la présence de Melissa George. Conduire des missions pour d'obscurs clients, sans avoir même la perspective de se raccrocher à l'idée que ces sacrifices potentiels auront lieu "pour le bien commun du pays", voilà de quoi construire un univers particulièrement endurci. L'ensemble fonctionne par intermittence grâce à l'ambiance que ce cadre génère, par cette paranoïa excessivement froide dans laquelle la fiction se complaît. Mais le problème est que la série peine à dépasser l'enchaînement des poncifs. Son écriture, manquant trop de subtilité, a souvent du mal à maîtriser et à exposer les enjeux afin de capturer l'attention du téléspectateur. La progression des intrigues est hachée et inégale, fonctionnant par à-coup et parachutage d'informations sans réelle cohésion.

En trois épisodes, une amélioration se constate cependant, grâce à cette tension presque mécanique engendrée par moment par quelques coups d'éclat. Ou plutôt, devrais-je dire, par ces explosions de violence. La dure réalité de l'univers dans lequel évolue la série était un atout légitimement exploitable. Mais, comme pour le reste, ses scénaristes abusent de ces ressorts violents vite banalisés : leur gratuité finit par leur faire perdre tout impact. La fiction évolue dans un univers complètement désensibilisé, presque déshumanisé. Le problème est que la caractérisation des personnages en souffre : nulle émotion, encore moins d'empathie, chez des protagonistes trop unidimensionnels, peu aidés par des répliques souvent assez creuses et où manque de façon parfois criante cette dose de manipulation subtile, de non-dits, sur laquelle un vrai thriller paranoïaque doit être en mesure de jouer. La série ne s'attarde vraiment que sur l'héroïne, les autres peinant à exister par eux-mêmes et à susciter l'intérêt d'un téléspectateur qui ne trouve pas vraiment ces repères dans l'équipe dysfonctionnelle mise en scène. Et même Sam Hunter reste une figure à la psychologie à peine esquissée. On peut finir par se préoccuper de son enquête sur ses tueurs, mais on ne s'implique pas, ni ne s'attache à la jeune femme.

Sur la forme, Hunted présente une réalisation stylée, plutôt agréable de premier abord. Elle propose également quelques plans inspirés, notamment en extérieur - les scènes en Ecosse du pilote sont tout simplement magnifiques. Mais elle a aussi tendance à trop en faire (cette façon de prendre une idée pas mauvaise sur le papier, mais de tirer ensuite trop sur la corde se retrouve comme sur le fond). La photographie, avec ses teintes bleutées - ou jaunâtres suivant les lieux, apparaît dans certains scènes vraiment trop saturée. Cela contribue à donner à l'ensemble une impression d'artificialité, mais aussi de distance avec le récit, qui n'aide pas à l'investissement du téléspectateur.

Enfin, le casting, international, rassemblé pour l'occasion ne permet pas de redresser la barre. Melissa George peut parfois être très correcte dans certains rôles, comme dans The Slap l'an dernier. Mais dans Hunted, elle peine à s'exprimer, dépeignant un personnage trop froid, dont les quelques parenthèses d'humanité sonnent superficielles ou forcées. L'ensemble du casting souffre de l'écriture trop rigide et mal agencée, qui fait que beaucoup de scènes semblent fausses. J'ai beau vouer un culte à Stephen Dillane depuis John Adams, il faut que admettre que ses quelques scènes glacées et pseudo-cryptiques en patron de cette agence tombent le plus souvent à plat. Adam Rayner, Adewale Akinnuove-Agbaje, Morven Christie ou encore Lex Shrapnel n'échappent pas à ces mêmes limites.

Bilan : Ressassant les clichés du genre espionnage sans parvenir à se les réapproprier, Hunted est une série souvent frustrante en raison de ses difficultés à gérer le développement régulier de ses intrigues et du manque de subtilité de son écriture. Si on devine qu'elle ne souhaite pas être une simple fiction d'action, elle ne se prive pourtant pas d'explosions de violence assez gratuites. Evoluant dans un univers presque déshumanisé, dont même les personnages semblent cantonnés à une froideur peu engageante, Hunted se cherche, et sa seule réussite est de parvenir par intermittence à nous prendre au jeu de cette ambiance tendue et glacée. Le potentiel était là, je voulais vraiment l'aimer, mais la mécanique reste grippée...

NOTE : 5,5/10

La bande-annonce de la série :

08:19 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : bbc, cinemax, hunted, melissa george, adam rayner, adewale akinnuoye-agbaje, stephen dillane, morven christie, lex shrapnel, uriel emil, patrick malahide, stephen campbell moore, oscar kennedy, indira varma, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2012

(Pilote UK) The Paradise : au bonheur de l'amateur de period drama ?

Je me souviens que lorsque BBC1 avait annoncé la commande de The Paradise, j'avais souligné la news avec un plus d'insistance qu'à l'accoutumée. La raison ? Si les cours de français du lycée ont pu m'écoeurer d'un certain nombre d'auteurs classiques dont je suis désormais incapable d'ouvrir un livre (adieu les Maupassant, Balzac et autres), ils m'ont aussi introduit dans les oeuvres de mon auteur du XIXe siècle préféré, Emile Zola, par l'intermédiaire d'un premier roman qui fut justement Au bonheur des Dames. Je me souviens de ces longues descriptions colorées nous immergeant dans les coulisses d'un grand magasin et éveillant mille étoiles dans les yeux de l'adolescente que j'étais.

Autant prévenir tout de suite cependant : The Paradise est une adaptation très libre, dont le point à retenir est surtout qu'elle a été confiée à Bill Gallagher, plus connu pour le period drama Lark Rise to Candleford, avec lequel The Paradise partage certainement plus de points communs et d'influence qu'avec son oeuvre d'origine qu'est Au Bonheur des Dames. La série a débuté le 25 septembre 2012. Elle comptera 8 épisodes. Au terme de son pilote (j'avoue ne pas avoir résisté et avoir enchaîné directement avec le deuxième), il est clair que l'approche sera extrêmement classique et calibrée. Mais je suis une grande incorrigible, car je me suis aisément prise au jeu de l'ambiance et de l'univers créés.

The Paradise suit l'arrivée en ville d'une jeune campagnarde, Denise, qui espère venir travailler pour son oncle, propriétaire d'un petit magasin en ville. Mais les temps sont durs pour le commerçant qui est contraint d'expliquer à sa nièce qu'il ne peut l'engager pour le moment. En effet, face à lui, s'est installé et développé un immense magasin qui ne cesse de s'étendre et de gagner en activité, comme en clientèle. La concurrence est rude pour la petite entreprise familiale. Ne pouvant envisager de rester inactive en attendant que la situation s'arrange, Denise décide de prendre sa destinée professionnelle en main : elle postule pour une position de vendeuse dans cette gigantesque entreprise qu'est le Paradise.

Embauchée pour une période d'essai, elle découvre, fascinée comme toutes les jeunes femmes du magasin, le maître de lieu, Moray. Veuf depuis la mort accidentelle - et quelque peu suspecte aux yeux de certains - de sa femme, c'est un entrepreneur ambitieux, magnétique et séducteur, qui a de très grands projets pour son magasin. Il est actuellement très proche de Katherine Glendenning, la fille d'un riche Lord, et il se murmure que le mariage serait dans l'air. Denise découvre également l'envers du décor de ce milieu très concurrentiel, avec ses règles et des employés qui ont pour objectif de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux dans leur travail. La jeune provinciale qu'est Denise, et qui a encore beaucoup à apprendre, va tenter de trouver sa place dans ce nouveau monde.

Ce dont je me souviens le plus clairement dans l'oeuvre d'origine est son atmosphère, caractérisée notamment par de longues descriptions méticuleuses d'étalages de produits à perte de vue. Dès la première incursion dans le magasin, The Paradise capture parfaitement ce mélange de luxe et d'abondance qui assaille les sens des clients et affole les porte-monnaies. La reconstitution de cet intérieur trop riche en couleurs chatoyantes et remplis de produits jusqu'à l'excès donne un aperçu de ce qui fait l'attractivité - et en un sens, l'âme - des lieux. L'impression faite sur les clients, cet enchantement des sens qui confine à l'émerveillement, est bien retranscrite. Lieu de passage, mais aussi lieu de vie, ce vaste bâtiment est un centre commercial animé qui est le cadre adéquat pour mettre en scène toute une galerie de protagonistes, de toutes conditions et de toutes ambitions. Les employés y travaillent, y mangent et y dorment : en quasi-huis clos, la série peut donc s'épanouir au rythme de la frénésie des journées au sein du magasin.

Si le téléspectateur - comme le visiteur - peut se laisser un temps emporter par ces débordements de luxe, The Paradise présente ces lieux pour ce qu'ils sont : un temple du consumérisme, où tout est fait justement pour faire tourner la tête du client. Les passages concernant la gestion de l'entreprise sont intéressants, mais sur ce point, la série se contente d'un traitement très superficiel des thèmes abordables, en retrait par rapport à l'oeuvre d'origine. Grâce à l'oncle de Denise et à quelques réflexions par-ci, par-là, on mesure globalement la révolution que représente, dans le commerce, la montée de ce grand magasin. On devine également la concurrence avec le modèle familial qui ne peut lutter à armes égales. Mais The Paradise ne fait aucun effort particulier de recontextualisation sociale, n'insistant pas non plus sur la condition des employés. Il s'agit d'un period drama qui s'appuie prioritairement sur le relationnel, ne conservant que le sujet principal, sans la richesse des thèmes de la fiction d'origine.

Ce parti pris volontaire, quelque peu réducteur de la part du scénariste, peut générer des regrets : celui de voir évoluer la série dans un registre un peu trop lisse et policé. Mais si elle repose sur des dynamiques assez convenues, il faut reconnaître qu'il n'en demeure pas moins très facile de se prendre au jeu. En effet, l'ambiance fonctionne : pas seulement pour nous entraîner dans les rayonnages débordants du magasin, mais aussi pour nous donner envie de suivre cet ensemble de personnages, dont les rapports, les confrontations et les sentiments promettent. Dans son pilote, The Paradise vend avant tout un potentiel : ses protagonistes restent dans l'ensemble encore très stéréotypés, un peu trop calibrés, mais avec sept épisodes à venir, il sera temps, après cette introduction, de soigner leurs caractérisations. Ainsi, par exemple, concernant Denise : elle est pour l'instant l'archétype de la jeune provinciale, avec sa part de naïveté et de sérieux. On attend d'elle qu'elle gagne en assurance et en audace, dépassant cette image un peu pâle.

Au cours du premier épisode, c'est sans surprise le personnage de Moray (anglicisation de Mouret) qui se détache et intrigue le plus fortement. Le portrait qui s'esquisse sous nos yeux a en effet sa part d'ambivalence. C'est un homme d'affaires, avec une vision, une de ces ambitions démesurées qui menace à tout moment de partir hors de contrôle et de réduire à néant ce qu'il a déjà réalisé. C'est quelqu'un qui est à la fois prêt à tout pour parvenir à ses fins, mais qui semble aussi suivre un certain code de conduite un peu flou. Il est un commercial conscient qu'il faut plaire à des clients ; seulement tout aussi arriviste qu'il soit, il n'en conserve pas moins une certaine conscience de classe qui le conduira plus naturellement à se ranger du côté de la plèbe que de l'aristocratie. C'est un homme à femmes, un séducteur... qui reste pourtant inaccessible et fidèle au fantôme de sa défunte épouse, dont la mort accidentelle jette une ombre sur les rumeurs qui l'entourent. Il joue sur les sentiments d'une riche héritière, sans que l'on puisse déterminer quel degré d'honnêteté il y a dans son attitude. Difficile à cerner, se laissant emporter et emportant le téléspectateur dans ses projets et desseins, il est celui que l'on retient de ces débuts.

Sur la forme, The Paradise est un period drama qui sait exploiter les atouts de l'environnement dans lequel l'histoire évolue : la mise en scène du cadre luxueux du magasin répond aux attentes, insistant sur la chotayance des costumes comme des produits exposés. La réalisation reste cependant posée et très classique, sans prise de risque particulière. La flamboyance du décor en magasin contraste d'ailleurs avec la photographie beaucoup plus sombre dès que l'on quitte les rayonnages. A noter la présence d'un générique plutôt bien pensé, qui reflète la tonalité de la série (cf. la première vidéo ci-dessous).

Enfin, la série bénéficie d'un casting où l'on retrouve beaucoup de têtes familières du petit écran britannique. Les performances d'ensemble sont correctes, même s'il manque encore cette petite étincelle qui fait la différence. Seul Emun Elliott (Paradox, Lip Service, Threesome) dispose du script nécessaire pour vraiment s'imposer à l'écran, et il réussit à capturer les différentes facettes de son personnage et des ambiguïtés qui l'entourent, sans pour autant encore complètement marquer. Denise est interprétée par Joanna Vanderham (The Runaway, Young James Herriot, Above suspicion : silent scream) qui apporte l'innocence qui convient à cette figure. Les amateurs de Lark Rise to Candleford retrouveront notamment Sarah Lancashire. On croise également Matthew McNulty, David Hayman, Laura Power, Peter Wight, Stephen Wight, Sonya Cassidy, Ruby Bentall, Elaine Cassidy, Finn Burridge, Jenna Russell ou encore Patrick Malahide.

Bilan : Cherchant à retranscrire l'ambiance particulière qui est celle d'un grand magasin de la seconde moitié du XIXe siècle, jouant pleinement sur un décor où l'abondance se dispute au luxe pour faire tourner bien des têtes, The Paradise est un period drama de facture classique qui, par-delà son cadre et l'atmosphère cultivés, mise avant tout sur les dynamiques relationnelles entre ses personnages. On pourra lui reprocher de présenter un ensemble convenu et finalement assez générique dans son genre, ayant évacué en grande partie toute recontextualisation sociale et l'apport qu'aurait pu représenter une adaptation plus fidèle de l'oeuvre d'origine. Mais aussi familière que sonne la recette, elle n'en conserve pas moins ses attraits.

Une fiction qui devrait éveiller la curiosité des amateurs de period dramas.

NOTE : 7/10

Le générique de la série :

La bande-annonce de la mini-série :

11:12 Publié dans (Pilotes UK) | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : bbc, the paradise, sarah lancashire, emun elliott, joanna vanderham, matthew mcnulty, david hayman, laura power, peter wight, stephen wight, sonya cassidy, ruby bentall, elaine cassidy, finn burridge, jenna russel, helen bradbury, patrick malahide | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2012

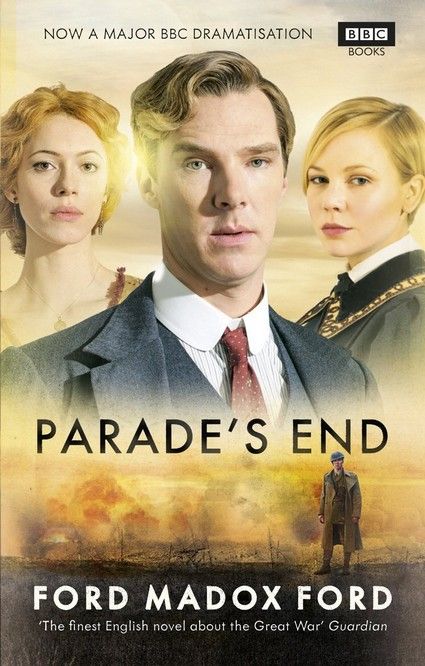

(Mini-série UK) Parade's End : la fin des parades

Figurant en bonne place parmi les period dramas de la rentrée, Parade's End, diffusée sur BBC2 à partir de la fin du mois d'août (elle compte 5 épisodes), laissait entrevoir d'intéressantes promesses sur le papier. Adaptée d'une oeuvre écrite par Ford Madox Ford, scénarisée par Tom Stoppard, cette co-production BBC/HBO/VRT bénéficiait d'un sujet fort, mêlant amour et Grande Guerre, avec pour tableau de fond les mutations de la haute société anglaise. Elle rassemblait aussi un casting qui retenait l'attention, emmené par Benedict Cumberbatch. Malheureusement, après des débuts quelque peu maladroits, elle n'aura jamais su dépasser sa froideur initiale, offrant un beau visuel peinant à capturer l'intensité des émotions pourtant entrevues.

Parade's End disposait pourtant d'une histoire qui n'aurait pas dû pouvoir laisser indifférent. Elle met en scène le développement d'un triangle amoureux dans la haute société britannique du début du XXe siècle, en proie à bien des mutations. Sylvia Satterthwaite et Christopher Tietjens, un aristocrate, se rencontrent dans un train, au cours d'un trajet qui finit en ébats amoureux passionés. Peu de temps après, Sylvia annonce qu'elle est enceinte, même si elle ne peut être certaine que Christopher est le père. En homme de principes, respectable et responsable, ce dernier accepte cependant de l'épouser.

Leur mariage n'est pas heureux, tant leurs tempéraments diffèrent. Sylvia se montre de plus en plus provocatrice, au point de le tromper, et même de partir avec un autre homme. Campant sur ses positions vis-à-vis de sa femme, Christopher fait cependant la rencontre d'une jeune suffragette, Valentine, auprès de laquelle il semble être lui-même. S'il ressent quelque chose de fort, il ne peut concevoir d'être infidèle, ni de divorcer. Mais parallèlement, d'autres évènements plus graves s'annoncent en Europe qui vont venir remettre un peu plus cause ses certitudes : la Première Guerre Mondiale s'apprête à éclater.

Parade's End est, sur fond d'histoire d'amour impossible, un récit sentimental initiatique parlant de passions réprimées et de la douleur de ne pouvoir les assouvir. C'est aussi le portrait des bouleversements et des traumatismes provoqués par la Grande Guerre, notamment au sein d'une société aristocratique arrivée à un tournant. La richesse des thématiques abordées est indéniable. Mais en cherchant à relater le poids des conventions sociales sur l'autel desquelles sont sacrifiées tant d'émotions, la mini-série tombe dans le propre piège qu'elle devait raconter. Elle délivre un récit d'une froideur presque hautaine, avec des personnages enfermés dans leur rôle et peinant à susciter la moindre empathie. Parade's End a voulu relater la distance avec laquelle un certain milieu percevait le monde, elle aura appliqué cette même distance à sa tonalité ambiante. Le récit en devient peu accessible, souffrant en plus de maladresses de construction et de longueurs dommageables - particulièrement durant les premiers épisodes.

Cette histoire a pourtant une intensité sous-jacente qui se perçoit par intermittence. Elle entreprend de nous raconter comment, par quelles épreuves, Christopher va progressivement parvenir à s'affranchir de toutes ses préconceptions de classe pour accepter ses sentiments. Malheureusement l'ensemble du récit semble ployer sous une chape de plomb, figeant et ayant du mal à retranscrire avec justesse les réactions des personnages. Les seules étincelles d'humanité proviennent de Sylvia, dont les éclats et la flamboyance insolente en deviennent savoureux, correspondant aux rares moments où Parade's End s'anime et retrouve de la vie. L'ascendant pris par la jeune femme contribue à déséquilibrer le triangle amoureux esquissé, tant la fadeur de Valentine contraste, à des années-lumières des fortes individualités de la brillance - très différente - de Sylvia et de Christopher. La suffragette n'a ni la complexité, ni l'ambivalence des deux autres, et reste une figure trop unidimensionnelle, en retrait. Ces déséquilibres expliquent en partie pourquoi l'histoire peine à convaincre, peu aidée par un rythme trop lent : Parade's End est en fait une fiction inconstante, qui a ses fulgurances, mais manque d'homogénéité et de cohésion.

Si elle peut être critiquée sur le fond, Parade's End est en revanche une belle réussite visuelle. La réalisation est particulièrement soignée, avec une photographie travaillée qui sublime un certain nombre de larges plans nous plongeant dans la campagne aristocratique anglaise. Cette esthétique que l'on pourrait qualifier de cinématographique confère ainsi une assise bienvenue au récit de la mini-série, même si elle ne permet pas d'occulter les problèmes liés à la construction de la narration. D'ailleurs, ce period drama donne parfois presque l'impression de privilégier une superbe reconstitution et les effets de caméra au détriment du soin à apporter au fond. Au moins les yeux du téléspectateur ne s'en plaignent-ils pas.

Enfin, le casting de Parade's End souffre également d'un manque d'homogénéité qui pèse sur la crédibilité du triangle amoureux mis en scène. Au cours de ces 5 épisodes, la lumière sera venue de l'interprétation de Rebecca Hall, magnifique dans un personnage de Sylvia qui reste impossible à clairement cerner. Ennuyée des convenances, provocatrice, amoureuse, elle apporte à ses scènes une vitalité qui tranche agréablement avec la plate froideur qui domine le reste du récit. Face à elle, Benedict Cumberbatch (Sherlock) fait un travail très correct dans un registre qui lui est familier, et dans un rôle qui convient à son jeu. Malheureusement Adelaide Clemens peine, elle, à offrir un contre-poids à ces deux fortes présences. Le script ne lui donne peut-être aussi pas suffisamment de matière. A leurs côtés, on retrouve notamment Rupert Everett, Stephen Graham, Miranda Richardson, Anne-Marie Duff, Roger Allam, Janet McTeer, Freddie Fox, Jack Huston ou encore Tom Mison.

Bilan : Magnifique visuellement, inaboutie sur le fond tout en s'offrant quelques fulgurances et scènes marquantes, Parade's End est une oeuvre froide et distante qui laisse une impression d'inachevée. Elle s'apprécie sur la forme, mais frustre sur le fond (qui semble parfois être un prétexte pour permettre une telle mise en scène). Son histoire avait un potentiel certain, mais elle n'aura pas su l'exploiter de manière cohérente et convaincante. C'est une mini-série qui se laisse suivre mais dans laquelle le téléspectateur peine à s'investir. Apparaissant décevante par rapport aux ambitions affichées et aux moyens mis en oeuvre, elle est à réserver aux amateurs de period drama, et à ceux que son approche un peu glacée ne décontenancera pas.

NOTE : 6,5/10

La bande-annonce de la mini-série :

10:37 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : parade's end, bbc, benedict cumberbatch, rebecca hall, adelaide clemens, rupert everett, stephen graham, miranda richardson, anne-marie duff, roger allam, janet mcteer, freddie fox, jack huston, tom mison | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2012

(UK) Bad Education, saison 1 : une comédie scolaire drôle et rafraîchissante

Comme vous le savez, je regarde peu de comédies. C'est donc un mini-évènement quand je tombe enfin sur une que j'apprécie. Si j'ai cessé d'essayer de tester les sitcoms américaines, je donne toujours régulièrement leur chance aux dernières nouveautés anglaises. En cette rentrée, plusieurs avaient pour cadre un milieu propice à l'humour, l'éducation : il y avait l'école primaire du point de vue des parents avec The Gates sur Sky Living, dont le pilote, sans être déplaisant, ne m'a pas convaincu de poursuivre ; et le lycée du point de vue enseignant avec Bad Education, au premier épisode autrement plus percutant.

Pourtant les comédies de BBC3 et moi, c'est surtout, il faut l'avouer, une longue histoire d'incompréhension mutuelle. Mais pour une fois, ces dernières semaines ont été celles de la réconciliation devant Bad Education. Cette dernière a débuté le 14 août 2012. Sa première saison, comptant 6 épisodes, s'est donc achevée cette semaine (le 18 septembre). La série a rencontré son public, battant même le record d'audience de la chaîne du meilleur lancement pour une comédie. Elle a d'ores et déjà été renouvelée pour une seconde saison. Pour ma part, j'ai été conquise dès le pilote, et la suite ne m'a pas déçue.

Bad Education met en scène un jeune enseignant, Alfie, aux méthodes pour le moins inclassables. Partisan du moindre effort, faisant toujours preuve d'un pragmatisme assumé et d'une irresponsabilité chronique, il enchaîne les idées farfelues et modes d'enseignement alternatifs. Rivalisant d'immaturité face à des élèves avec lesquels les réparties fusent, Alfie n'a rien de l'image que l'on se fait normalement d'un professeur. Mais, du fait de son style à part, il n'en est pas moins apprécié par la plupart de ses élèves qu'il inclut dans ses nombreuses combines, notamment pour tenter de gagner le coeur de Mrs Gulliver qu'il essaie par tous les moyens d'impressionner. Bénéficiant du soutien sans faille du directeur de l'établissement, il doit cependant se méfier de la rigide directrice adjointe qui n'adhère pas du tout à son approche "je-m'en-foutiste" revendiquée.

Bad Education est une série qui choisit d'exploiter pleinement un cadre scolaire aux contours caricaturaux assumés. Dans sa construction et dans la distribution des rôles qui s'opère, elle apparaît de premier abord extrêmement classique et donc familière. C'est assez révélateur d'ailleurs que des parallèles puissent facilement être établis avec la dernière fiction scolaire que j'ai visionnée, Rita, très différente dans sa tonalité autrement plus dramatique et posée, mais n'en partageant pas moins avec Bad Education un certain nombre de ficelles narratives caractéristiques. La série n'innove ainsi pas par l'approche de son sujet, assumant les stéréotypes rejoués, et investissant des dynamiques connues : on y retrouve pêle-mêle la figure de l'enseignant atypique, la complicité pouvant naître au sein d'une classe avec cette figure d'autorité qui n'en est pas vraiment une, l'ennemi représenté par la sous-directrice psychorigide, et même une pointe de relationnel avec les tentatives de séduction de la jolie collègue. Tous les ingrédients utilisés ont déjà été vus, mais l'atout de Bad Education est d'y apporter une touche personnelle opportune : une fraîcheur et un humour décalé qui fonctionnent.

Pour ce faire, la série bénéficie d'un rythme de narration rapide, qui ne laisse aucun temps mort, tout en sachant bien ménager les chutes qui conviennent aux imbroglio dans lesquels plonge Alfie. De manière générale, la fiction n'aime rien tant qu'explorer toutes les facettes d'un comique de situation souvent drôle, construisant de longs développements sur des qui pro quo, recherchés ou non. Elle n'hésite pas non plus à exploiter la particularité du personnage d'Alfie. Multipliant les idées saugrenues et autres plans initiés spontanément, qu'il s'agisse d'échapper à ses responsabilités ou d'attirer l'attention de Mrs Gulliver, le jeune homme semble s'employer pour prendre rebours toutes les attentes légitimes du téléspectateur face à un professeur. La dynamique avec ses élèves, qu'il n'hésite pas à instrumentaliser à ses propres fins avec une vision purement utilitariste, est assez savoureuse. Plus globalement, c'est l'ensemble des situations mises en scène, y compris au sein de l'équipe enseignante, qui font mouche par leurs excès, les tournants et chutes inattendus et autres développements absurdes occasionnés. Bad Education réussit d'autant plus son pari que ses personnages n'en restent pas moins foncièrement attachants : qu'il s'agisse d'Alfie ou de son groupe d'élèves, on se prend d'affection pour ce petit univers créé et la fidélité du téléspectateur est vite assurée.

Si Bad Education fonctionne, elle ne serait sans doute pas aussi enthousiasmante sans son casting qui répond parfaitement aux attentes, et s'approprie à merveille les différents rôles marquants que l'on retrouve dans la distribution. Jack Whitehall (Fresh Meat) est parfait dans le rôle d'Alfie, capturant le maniérisme et l'immaturité de cet enseignant qui n'en est pas moins aussi exaspérant que sympathique. Du côté enseignant, Mathew Horne (Teachers, The Catherine Tate Show, Gavin & Stacey) s'en donne aussi à coeur joie dans un rôle de directeur de l'établissement excentrique : la dynamique entre les deux amis donne d'ailleurs des scènes très réjouissantes. De même, Sarah Solemani (Him & Her) incarne comme il se doit l'enseignante compréhensive et posée ; tout l'opposé de Michelle Gomez (Green Wing) dont les excès correspondant bien à la figure ambitieuse et caricaturale de la directrice adjointe tout de noir vêtue. Du côté des élèves de la classe d'Alfie, ils sont également bien castés, contribuant à la dynamque de classe décalée dans laquelle la série s'épanouit. On y croise notamment Nikki Runeckles, Jack Bence, Kae Alexander, Ethan Lawrence, Charlie Wernham, Jack Binstead et Layton Williams.

Bilan : Comédie en milieu scolaire qui se réapproprie des ficelles très classiques, pour mieux les détourner et s'en amuser de façon décalée, Bad Education est une série rafraîchissante et amusante. De ce divertissement excessif et rythmé, on retient des personnages hauts en couleur et un sens très affuté de la répartie, le tout en parevenant à créer un cadre qui reste attachant et donne envie de revenir. Bref, une combinaison comique qui fonctionne. Vivement la saison 2 !

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la série :

11:18 Publié dans (Comédies britanniques), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : bbc, bad education, jack whitehall, mathew horne, sarah solemani, michelle gomez, leila hoffman, nikki runeckles, jack bence, kae alexander, ethan lawrence, charlie wernham, jack binstead, layton williams | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2012

(Pilote UK) Good Cop : le basculement d'un policier

BBC1 avait échappé à mes foudres cet été lorsque j'avais tout simplement renoncé à rédiger un billet sur ce gâchis qu'était Blackout, elle ne va cependant pas éviter deux fois d'affilée mes reproches. Depuis fin août, la chaîne publique anglaise diffuse en effet une nouvelle série policière, Good Cop, que l'on peut rapprocher, dans ses influences, de Luther. Cette série a sur le papier un potentiel indéniable, avec un sujet fort et ambivalent à souhait, modernisant et dépassant le simple procedural cop show.

Le pilote m'avait laissé sur une impression très mitigée. J'avais donc décidé d'attendre la fin (seulement 4 épisodes) avant d'écrire quoique ce soit sur Good Cop, préférant avoir une vue d'ensemble. Au terme du calvaire qu'a été le second épisode, où les défauts entraperçus dans le premier n'ont été que confirmés, voire exacerbés, la série est passée sur ma pile des fictions "en pause/abandon potentiel". Comme il est fort peu probable que je me remotive pour m'installer devant la suite prochainement, c'est donc une critique rédigée après les deux premiers épisodes que je vous propose aujourd'hui.

Good Cop se déroule à Liverpool. Elle met en scène un officier de police, John Paul Rocksavage ('Sav'), jusqu'alors sans histoires. Mais un jour, alors qu'il répond avec son partenaire et meilleur ami à un appel pour tapage nocturne, les deux policiers tombent dans une véritable embuscade. Sav assiste alors impuissant au déferlement de violence gratuite qui s'abat sur son coéquipier, laissant ce dernier entre la vie et la mort. La situation est d'autant plus difficile pour lui qu'il connaît de vue les hommes responsables de ce traquenard, des délinquants arrogants qui avaient formulé des menaces quelques heures auparavant. Alors que personne n'a encore été arrêté, c'est toujours sous le choc que, quelques heures après, Sav retourne sur les lieux du crime. Il y croise le principal responsable de ce qu'il s'est produit. La décision qu'il va prendre alors va bouleverser toutes ses certitudes, le laissant à s'interroger sur la portée de ses décisions et sur la fragilité de cette ligne qui sépare le bien et le mal.

Good Cop est une série qui choisit d'aborder un thème de départ aussi difficile qu'ambitieux : elle décrit le basculement d'un policier qui franchit la barrière de la légalité, pour se faire lui-même justice. La force de cette idée tient au fait qu'au départ Sav a tout de l'officier on ne peut plus ordinaire. Mais il se retrouve projeté dans une situation exceptionnellement dure où il perd finalement le contrôle des choix qui s'offrent à lui. Il commet un acte qu'il n'aurait jamais envisagé dans des circonstances normales, et qui va l'obliger à repenser son métier et à redéfinir jusqu'où il peut envisager d'aller. La fiction nous plonge dans une crise existentielle trouble, où tous les efforts du personnage central pour retrouver des repères semblent ne pas pouvoir inverser sa progression sur la pente dangereuse qu'il a embrassée, comme un engrenage irréversible. En arrière-plan, s'esquisse une réflexion morale et éthique qui serait sans doute très intéressante, si la maladresse d'exécution ne réduisait pas ces efforts à néant.

Good Cop avait du potentiel, mais ces deux premiers épisodes refroidissent considérablement les attentes que la série suscitait. Si on excepte quelques fulgurances, l'écriture est plate et médiocre : elle ne réussit pas à donner une consistance et une homogénéité à un récit qui renvoie plutôt l'impression d'un empilement artificiel de scènes et d'évènements professionnels et personnels gravitant autour du thème central. La tension résiduelle qui se perçoit et les quelques scènes supposément "choc" apparaissent vite comme un simple cache-misère illusoire qui ne permet pas de donner le change. La construction de l'histoire elle-même est fragile, reposant sur des raccourcis, des coïncidences et des clichés (ses méchants notamment). Conséquence directe, l'ensemble manque de crédibilité, peinant à impliquer le téléspectateur. Sur ces faiblesses s'ajoute un manque de subtilité chronique dans la narration : Good Cop essaie manifestement de marquer, mais elle en fait trop, si bien que cela produit l'effet inverse, glissant vers la caricature. Tout sonne très (trop?) forcé.

Sur la forme, Good Cop bénéficie d'une réalisation correcte, avec une photographie sombre appropriée quand il convient de correspondre à la tonalité des scènes les plus noires. Elle cède à un certain nombre de clichés du genre qui semblent devenus inévitables, à commencer par les scènes pluvieuses et nocturnes pour souligner le basculement qui s'opère dans la vie du personnage principal. Mais l'ensemble, tout en étant prévisible et calibré, reste de solide facture, avec une mention toute particulière pour le générique réussi bien dans le ton de la série.

Enfin, Good Cop rassemble un casting très sympathique. J'aime bien Warren Brown (à la filmographie duquel on retrouve justement Luther, mais aussi le thriller le mieux réussi par BBC1 en 2012, Inside Men). Il est solide et efficace, et a ici un rôle dans lequel il trouve pleinement à s'exprimer. Mais il ne peut pas compenser toutes les faiblesses de l'écriture... A ses côtés, on retrouve Michael Angelis, qui interprète son père, Don Gayle (Prisoners Wives), Kevin Harley, Kerry Hayes (Lilies), Philip Hill-Pearson (Shameless), Aisling Loftus (Public Enemies), Johann Myers (State of Play), Mark Womack (The Runaway). A noter dans le premier épisode, les présences de Stephen Graham (actuellement dans Parade's End) et de Tom Hopper (Merlin).

Bilan : Partant d'un concept au potentiel intéressant, Good Cop est une série mal dégrossie, dont la volonté de marquer se heurte à ses maladresses d'exécution. Peinant à convaincre et à conférer une crédibilité à ses enjeux, elle donne l'impression de transposer sans recul, ni réelle réappropriation, le cahier des charges posé au préalable. Le manque de subtilité de l'écriture lui fait alterner l'artificiel et le caricatural, noyant les quelques scènes réussies. Finalement, c'est un visionnage très frustrant qui est proposé.

Si vous avez aimé Luther et que vous n'avez rien d'autre dans vos programmes, vous ne perdez rien à la tester. Mais voici une fiction qui malheureusement ne semble pas en mesure d'exploiter ses (intéressantes) idées.

NOTE : 5,5/10

La bande-annonce de la série :

13:53 Publié dans (Pilotes UK) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, good cop, warren brown, michael angelis, stephen graham, aisling loftus, chloe thomson, mark womack, stephen walters, rob jarvis, philip hill-pearson, kevin harvey, tom hopper, kerrie hayes | ![]() Facebook |

Facebook |