24/08/2013

(UK) The Field of Blood : The Dead Hour, saison 2 : enquête écossaise et journalisme sous Thatcher

Deux ans après sa première saison, The Field of Blood était de retour sur BBC1 en ce mois d'août 2013. Pour cette saison 2, la série adapte le deuxième tome des enquêtes de Paddy Meehan, The Dead Hour, publié en France sous le titre La mauvaise heure. Elle a conservé inchangé son format : la saison compte toujours deux épisodes de 55 minutes environ, qui ont été diffusés à la suite les jeudi 8 et vendredi 9 août en Angleterre. Si Peter Capaldi n'est plus là, on retrouve toujours dans la salle de rédaction de ce quotidien de Glasgow, Jayd Johnson, David Morrissey ou encore Ford Kiernan, tout en accueillant Katherine Kelly. The Field of Blood leur doit beaucoup afin de proposer deux heures de télévision sympathiques, à défaut de véritablement se démarquer.

The Field of Blood se déroule à Glasgow, en 1984, dans un contexte social tendu, durant le mouvement de grève des mineurs contre la politique menée par Margaret Thatcher. Ce sont des pans entiers de l'économie qui sont en voie de restructuration, et les médias n'y échappent pas non plus. Paddy Meehan est désormais devenue une journaliste, accomplissant donc le métier de ses rêves. Mais le quotidien dans lequel elle travaille est racheté par un nouveau groupe qui entend le remodeler afin d'assurer sa survie.

Une nouvelle rédactrice en chef, Maloney, est ainsi nommée, laquelle va vite se heurter à celui qui dirigeait jusqu'alors la ligne éditoriale, Devlin. Dans le même temps, Paddy et McVie enquêtent sur le meurtre d'une avocate, liée aux mouvements de grève que les autorités s'activent à briser ou à discréditer. Plus qu'une simple investigation policière, cette affaire a des résonances politiques qui conduisent les deux journalistes dans des situations dangereuses. Tandis que les directives de Maloney interrogent chacun sur sa conception du journalisme, Paddy décide de poursuivre l'enquête coûte que coûte.

Cette nouvelle aventure de Paddy Meehan conserve une part du charme, mais aussi des limites entrevues lors de la première saison. La série n'a aucun problème pour capter l'attention du téléspectateur, avec diverses morts qui intriguent et des liens qui ne demandent qu'à se dévoiler entre les différents évènements mis en scène. The Field of Blood sait tirer parti de la période historique qu'elle va exploiter : l'immersion dans les 80s' fonctionne notamment grâce à l'ajout d'une toile de fond sociale, liée aux années Thatcher et à la grève des mineurs. Cela permet de connecter l'investigation de Paddy à des enjeux qui dépassent la seule police, avec une dimension politique prédominante. On pourra cependant reprocher à cette remise en contexte un traitement qui reste très sommaire, n'hésitant pas à emprunter quelques raccourcis sans doute encouragés par le format court de la saison. Dans l'ensemble, c'est par excès d'académisme que la série pèche, aboutissant à une histoire trop calibrée pour véritablement marquer.

Si le déroulement du récit laisse donc quelques réserves, The Field of Blood se montre plus assurée du côté de ses personnages : elle repose en effet en grande partie sur la sympathie qu'ils suscitent, avec en figure de proue une héroïne toujours attachante. Désormais journaliste, Paddy a mûri par rapport à la première saison, mais elle demeure fidèle à elle-même sur bien des points. Devant composer avec le machisme ambiant du milieu dans lequel elle évolue, elle a conservé son franc-parler et ses certitudes, même si ces dernières seront plus d'une fois ébranlées. L'écriture laisse néanmoins entrevoir certaines limites, notamment un manque de nuances dans la caractérisation de certains personnages, voire une approche qui demeure un peu trop superficielle, parfois même portée vers la caricature à l'image de Maloney, femme durablement endurcie dans un métier où elle a gravi les échelons sans aide. Enfin, la brève aventure d'un soir de Paddy a aussi un air très "déjà vu", son grand intérêt résidant dans le possible développement que cette ouverture offre vers une éventuelle suite (et de nouveaux thèmes à introduire).

Sur la forme, The Field of Blood bénéficie d'une réalisation maîtrisée, et il n'y a dans l'ensemble rien à redire sur ce qu'elle propose visuellement. En effet, la série exploite très correctement le registre du period drama, dans ses costumes comme dans sa bande-son, pour entraîner le téléspectateur dans une immersion au sein des 80s' qui conserve un charme certain.

Enfin The Field of Blood bénéficie d'un casting sympathique. Jayd Johnson (River City) a un jeu qui reste un peu limité, mais le rôle de Paddy Meehan lui convient bien. David Morrissey (State of Play, Blackpool, Meadowlands) apporte quelques éclats et, comme toujours, une présence solide à l'écran. Ford Kiernan (Still Game, Dear green place) s'impose sans difficulté en vieux briscard du journalisme. Enfin, Katherine Kelly (Mr Selfridge) ne démérite pas en incarnation de la femme fatale, mais l'écriture la dessert vite, son personnage s'enfermant dans une caricature un peu facile.

Bilan : Tout en proposant une reconstitution historique des 80s', The Field of Blood entremêle à sa manière journalisme et investigation. Si son enquête intrigue, ses développements manquent d'une tension légitimement attendue. Cependant la fiction continue de pouvoir s'appuyer sur des personnages attachants. Au final, The Field of Blood reste une fiction confortable et sympathique, agréable à suivre (d'autant qu'elle reste brève) sans pour autant marquer. Elle offre une petite incursion écossaise qui sied à la période estivale.

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce de la saison :

11:52 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, the field of blood, jayd johnson, david morrissey, katherine kelly, ford kiernan | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2013

(UK) Burton and Taylor : la dernière pièce

La dernière pièce, la fin d'une ère... C'était la pensée qui venait au téléspectateur anglais de BBC4, ce lundi 22 juillet 2013, en s'installant devant le téléfilm proposé en soirée, Burton and Taylor. Pas seulement parce qu'il avait pour sujet le dernier acte ensemble de deux icônes cinématographiques du XXe siècle. Mais aussi parce que Burton and Taylor s'annonce comme probablement la dernière production originale de la chaîne BBC4, laquelle doit faire face à des coupes budgétaires importantes. Côté fictions, elle continuera seulement à importer des séries étrangères - elle est celle qui a initié la "vague scandinave" outre-Manche avec Forbrydelsen et Borgen. Pour rappel, parmi ses plus récentes fictions dont j'avais pu vous parler, il y avait eu notamment Spies of Warsaw ou encore Dirk Gently. Par conséquent, avec sa durée d'1h22, Burton and Taylor marque la fin d'une ère de plusieurs points de vue, à l'écran comme en coulisses, et il le fait de belle manière, notamment grâce à un casting convaincant.

Burton and Taylor n'est pas un biopic qui couvrirait l'ensemble de la relation, aussi intense que tumultueuse, ayant uni les acteurs Richard Burton et Elizabeth Taylor. Il aurait sinon fallu un format autrement plus long. Ce téléfilm s'ouvre simplement en 1983. Il met en scène ce duo mythique du cinéma, deux fois mariés et deux fois divorcés, dans ce qui sera leur dernier projet commun : une pièce de théâtre de Broadway, Private Lives (Richard Burton décèdera l'année suivante, en 1984).

Lorsque le récit débute, le temps a passé depuis leur dernière séparation (leur second divorce remonte à 1976), lui est désormais fatigué physiquement et rêve de jouer Le Roi Lear, elle subit ses dépendances et souhaiterait renouer avec lui. Ils vivent chacun en couple avec un autre, mais leurs sentiments réciproques sont toujours là, avec tous les excès qui les accompagnent. Cette réunion sur scène sera éprouvante... sortira-t-elle de la seule sphère professionnelle ?

Il y a deux fils narratifs qui s'entremêlent dans Burton and Taylor, une histoire professionnelle, et une autre, beaucoup plus intime. Le point de départ, c'est d'abord l'aboutissement d'un projet théâtral : on suit donc la préparation, puis la mise en scène d'une pièce à Broadway, assistant jusqu'aux réactions du public et des critiques et à la façon dont cela affecte chacun. Le fait que les protagonistes soient des acteurs reste une donnée centrale du récit : leur histoire, leur passé, depuis le tournage de Cléopâtre, sont liés à leur carrière. Le téléfilm essaie ainsi d'éclairer et de comprendre leur relation de travail, soulignant leurs différences dans la manière de concevoir leur métier, mais aussi de vivre et d'exploiter la célébrité qui les accompagne. Elizabeth Taylor représente l'icône hollywoodienne par excellence. Le contraste entre leurs méthodes est frappant dès la première répétition, mais le respect professionnel qu'ils ont l'un pour l'autre est bien réel. Ce qui n'empêche pas les jugements sur leurs prestations. Seulement, tout prend souvent des tournures démeusurées dans leurs rapports, car évidemment ces derniers ne sauraient se réduire au seul versant professionnel.

L'histoire plus personnelle qui se joue en parallèle est celle qui confère à Burton and Taylor cette tonalité particulière, au final poignante, qui marque le téléspectateur. Réunir sur scène et en coulisses ces deux acteurs, c'est voir se confronter à nouveau les sentiments intenses qui les unissent par-delà leurs ruptures. Ce récit n'est pas tant celui des retrouvailles, que celui du rappel des étincelles, parfois douloureuses, voire dangereuses, qui caractérisent leur relation. Ce n'est pas l'existence de leur amour qui est en cause, mais son intensité qui les entraîne dans une spirale au potentiel autodestructeur difficilement maîtrisable. Richard Burton est usé, Elizabeth Taylor plus que jamais prise dans ses addictions... il s'agit de se résoudre, pour tous deux, à tourner la page, d'où le ressenti de la fin d'une ère qui prédomine. Il ne s'agit pas de ne plus s'aimer, mais de reconnaître que cet amour les brûlera tous deux s'ils tentent de reprendre cette voie. Le temps a passé, ils doivent aspirer à autre chose. Burton and Taylor est donc le récit de cette admission difficile. C'est un dernier acte : une ultime réunion professionnelle derrière laquelle se trouve entériné un au revoir plus personnel et déchirant.

S'il vous fallait une autre raison de jeter un oeil à Burton and Taylor, ce serait la performance d'ensemble offerte par son casting, et plus précisément par ses deux acteurs principaux. Helena Bonham Carte est fascinante en Elizabeth Taylor, capturant à merveille les envolées et autres élans de star de son personnage, et apportant une belle présence à chacune de ses apparitions à l'écran. Dominic West (The Wire, Appropriate Adult, The Hour) propose quant à lui un pendant parfait, avec une figure plus posée, mais sur lequel le téléspectateur mesure bien l'importance et l'influence de chacune de ses intéractions avec son ex-femme. L'alchimie entre les deux acteurs est indéniable à l'écran, et ils assurent ainsi l'investissement du téléspectateur aux côtés de ce couple qu'ils interprètent. S'ils occupent quasiment tout l'espace, signalons quelques têtes familières dans les rôles secondaires, tels Lenora Crichlow (Sugar rush, Being Human), Greg Hicks, Stanley Katselas (The Shadow Line) ou encore William Hope (aperçu dans la dernière saison de Spooks).

Bilan : Burton and Taylor est un téléfilm qui retient l'attention non pas tant du fait de l'éventuel glamour de la réunion sous les feux des projecteurs de deux icônes du cinéma du XXe siècle, mais avant tout en raison de l'ambiance poignante qui traverse le récit. Tout en traitant des thèmes périphériques attendus comme la célébrité, ou encore l'addiction, c'est avant tout l'histoire d'un amour qui ne peut plus être, car entraînant ses représentants sur une voie trop dangereuse. C'est le récit du difficile choix d'accepter la fin d'une histoire commune. En gardant en plus à l'esprit la mort de Richard Burton l'année suivante, tout cela confère au téléfilm une dimension étonnamment touchante. Pour les prestations des acteurs, comme pour son sujet, les amateurs devraient apprécier une soirée devant Burton and Taylor (d'autant que le téléfilm reste court).

NOTE : 7,25/10

La bande-annonce du téléfilm :

11:18 Publié dans (Mini-séries UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, unitaire, burton and taylor, dominic west, helena bonham carter, lenora crichlow, greg hicks, stanley katselas, william hope, isabella brazier-jones, lucille sharp | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2013

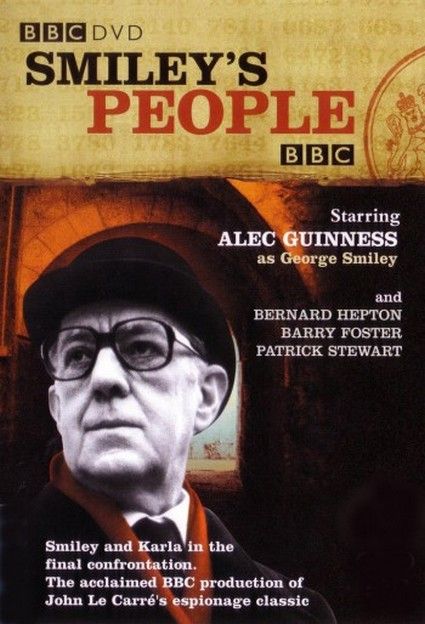

(Mini-série UK) Smiley's People (Les Gens de Smiley) : l'ultime confrontation de deux maîtres-espions

Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre mon cycle "Espionnage" avec un grand classique du petit écran britannique : Smiley's People (Les Gens de Smiley). Il s'agit du dernier acte d'une trilogie de l'écrivain John Le Carré, commencée avec Tinker Tailor Soldier Spy (La Taupe), puis qui s'est poursuivie dans The Honourable Schoolboy (Comme un collégien). Le premier roman a fait l'objet d'une adaptation en mini-série par la BBC en 1979, et les plus anciens lecteurs du blog parmi vous se souviendront sans doute combien ce visionnage m'avait marqué. Le second tome, où Smiley tient un rôle moins central, n'a pas été porté à l'écran, la chaîne faisant le choix de se concentrer directement sur l'ultime face-à-face entre Smiley et son vis-à-vis soviétique, Karla.

Smiley's People est un roman qui a été publié en 1979. Son adaptation par la BBC a été diffusée en 1982. Prenant la suite de Tinker Tailor Soldier Spy, elle compte 6 épisodes. Côté casting, Alec Guinness reprend le rôle de George Smiley. Côté coulisses, John Le Carré, pas pleinement satisfait du résultat auquel a abouti la précédente mini-série, décide de plus s'investir dans la conception, non seulement au niveau de la production, mais aussi de l'écriture, puisqu'il en devient co-scénariste aux côtés de John Hopkins. Dans la lignée de Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People est une incontournable fiction d'espionnage : son intrigue à tiroirs et ses nuances de gris s'appuient sur une solide galerie de personnages.

Après l'identification de la taupe qui opérait au sein du Cirque (le MI-6) dans Tinker Tailor Soldier Spy, George Smiley avait un temps repris en main le service, puis il a été à nouveau évincé, retournant à cette retraite qu'il avait quittée pour chercher la source des fuites vers l'URSS au sein des renseignements britanniques. Dans Smiley's People, il est à nouveau rappelé pour une ultime mission : elle va venir conclure une confrontation emblématique de cette Guerre Froide qui a façonné un personnel et des méthodes de travail que d'aucuns renvoient désormais au passé. En effet, un ensemble d'évènements remet Smiley sur la piste de son puissant vis-à-vis soviétique, Karla.

Tout commence en France, où une réfugiée russe est sollicitée par les services de l'ambassade soviétique pour procurer des papiers officiels à une jeune femme présentée comme sa fille. Elle en informe le réseau d'un ex-général soviétique en exil, "Vladimir", qui dirige une organisation depuis Londres. Peu de temps après, ce dernier prend contact avec le MI-6 : il réclame de parler à son ancien officier de liaison, Max, pseudonyme de George Smiley. Une rencontre est organisée dans la précipitation. Mais l'ex-officier dissident ne l'atteindra jamais : il est assassiné en chemin. Smiley est alors rappelé en urgence. Il découvre que ses anciens réseaux ont été laissés à l'abandon par les nouveaux dirigeants du MI-6, lesquels le pressent d'éviter de faire la moindre vague : il convient de refermer l'affaire sans que le Cirque y soit associé.

Mais Smiley n'entend pas abandonner celui qu'il considérait comme un vieil ami. Qu'avait découvert Vladimir de si important ? La piste va conduire Smiley en Europe continentale, d'Allemagne jusqu'en Suisse, sur les pas d'un maître-espion soviétique qu'il affronte depuis plusieurs décennies : Karla.

Smiley's People est une oeuvre dense. Elle nous plonge dans les coulisses d'un affrontement de l'ombre, résidu d'une Guerre Froide qui a perdu le sens et le manichéisme de ses débuts. Les certitudes des uns et des autres se sont en effet étiolées au fil du temps et des réalités, et la série capture à merveille l'atmosphère désillusionnée, ambivalente et grise que représente le décor dans lequel baignent les services de renseignements. La progression du récit est lente, mais bénéficie d'une écriture d'une richesse rare, dont le soin du détail ne laisse rien au hasard. Tout en s'appuyant sur une galerie de personnages qui sont autant de produits, à des degrés divers, de cette confrontation Est-Ouest, elle dispose de dialogues subtils, où les non-dits semblent parfois peser plus lourds que les paroles échangées à haute voix. La mini-série glisse le téléspectateur dans un puzzle complexe et éclaté, où chaque protagoniste, chaque nouvel élément d'information, constitue une pièce inconnue dont il convient de prendre la mesure pour la replacer correctement et résoudre l'énigme posée par la mort de Vladimir. En fait, chacun est un pion sur un échiquier où se joue une partie qui ne dévoilera son véritable enjeu que lors du dénouement final, aboutissement de l'enquête méthodique et implacable conduite par Smiley.

Smiley's People est ainsi une série qui acquiert toute sa dimension lorsqu'on l'apprécie une fois sa conclusion berlinoise passée : elle est l'occasion d'assister à un ultime face-à-face entre deux maîtres-espions qui sont les symboles d'une époque révolue. Un des grands mérites de cette confrontation finale est qu'elle permet d'esquisser un portrait nuancé et fascinant, chargé d'autant d'ombres que de lumières, de George Smiley. A la fois tenace et usé, l'espion britannique se dédie entièrement à cette investigation qu'il pressent être son dernier coup d'éclat. Armé d'une détermination froide où perce dans le même temps un certain détachement flegmatique, Smiley se réapproprie sans hésitation les armes de son adversaire, usant de tous les moyens de pression dont il dispose... A tel point que la réussite de ses plans ne sera pas l'apogée attendu : la victoire remportée sur Karla semble ne pas avoir de saveur pour Smiley qui y assiste en spectateur. Fatigué, compromis, il paraît avoir laissé filer ses dernières illusions, jusque dans sa vie maritale : le briquet autrefois subtilisé par Karla et qu'il néglige à la fin symbolise son propre abandon de cette épouse volage dont il était tant épris. Smiley's People se conclut de façon plus amère que triomphante, refermant une intrigue parfaitement orchestrée, qui sied très bien à la tonalité ambiante de la mini-série.

Outre la solidité de son scénario, Smiley's People repose également sur une galerie d'acteurs extrêmement convaincants, au sein de laquelle une partie reprend les mêmes rôles tenus dans Tinker Tailor Soldier Spy trois ans auparavant. Au centre du récit - même si la première demi-heure de la mini-série se déroule sans lui -, on retrouve à nouveau un Alec Guinness parfait. Son interprétation de Smiley est extrêment juste et riche en nuances. Il renvoie une image à la fois froide et posée. A sa persévérance intacte, vient s'ajouter un détachement fatigué, marque de la vieillesse, mais aussi de sa conscience de jouer ce qui est probablement son dernier round dans un milieu de l'espionnage qui a déjà considérablement évolué. En résumé, il se réapproprie pleinement ce personnage littéraire.

En outre, parmi les acteurs de la mini-série précédente, on retrouve également Siân Phillips (I, Claudius), Beryl Reid (The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4), Bernard Hepton (Secret Army, Colditz, Bleak House (1985), The Charmer) ou encore Anthony Bate (Game, Set, and Match). Quant à Patrick Stewart (Star Trek : The Next Generation), il reprend le rôle de Karla, omni-présent en arrière-plan sans avoir à prononcer une seule ligne de dialogue et que l'on apercevra uniquement pour le final berlinois. Parmi les autres figures, on croise également Eileen Atkins (Psychoville, Doc Martin), Curd Jürgens, Maureen Lipman (A Little Princess), Barry Foster (Fall of Eagles), Bill Paterson (Wives and Daughters, Criminal Justice, Little Dorrit, Law & Order UK), Michael Lonsdale, Mario Adorf (Der große Bellheim, La Piovra 4) ou encore Michael Elphick (Harry, Boon).

Bilan : Dans la lignée de Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People est une solide fiction d'espionnage, à l'intrigue complexe, dense et bien menée. S'appuyant sur un casting impeccable, elle nous glisse dans une partie de jeux d'espions où tous les coups sont permis, pour un enjeu qui ne se dévoilera que sur la fin lorsque le puzzle reconstitué permettra de prendre la mesure de tout ce qui s'est joué au cours des six épisodes. C'était mon deuxième visionnage de la mini-série en ce début de mois de juillet, et j'en ai peut-être encore plus apprécié les subtilités de l'ultime confrontation qui y est dépeinte, ainsi que celles du portrait qui est proposé de George Smiley. Une fiction incontestablement à ranger parmi les incontournables du genre !

NOTE : 8,5/10

Une bande-annonce de la mini-série :

Les génériques d'ouverture et de fin :

16:34 Publié dans (Mini-séries UK), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bbc, smiley's people, les gens de smiley, john le carré, alec guinness, eileen atkins, michael byrne, bernard hepton, anthony bate, barry foster, michael lonsdale, beryl reid, bill paterson, siân phillips, mario adorf, patrick stewart, curd jürgens, vladek sheybal, rosalie crutchley, maureen lipman, dudley sutton, michael gough, lucy fleming, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2013

(Pilote UK) The White Queen : la guerre des Deux-Roses du point de vue des femmes

Avec la fin du printemps, se sont s'achevées les saisons 3 de Game of Thrones sur HBO, et de The Borgias sur Showtime qui, elle, ne reviendra pas l'année prochaine. Vers quel petit écran allait donc se tourner le sériephile amateur de ces récits moyen-âgeux consacrés aux luttes de pouvoir ? Logiquement, il jetait un regard curieux vers une nouveauté annoncée sur BBC1, programmée également le dimanche soir, à partir du 16 juin 2013 : The White Queen. Constituée de 10 épisodes d'1 heure environ, il s'agit d'une adaptation de la saga littéraire de Philippa Gregory, The Cousin's War.

Destinée à trois chaînes, BBC1 pour l'Angleterre, Starz pour les Etats-Unis et VRT pour la Belgique, la série avait déjà fait parler d'elle avant même sa diffusion lorsqu'avait été révélée l'existence de plusieurs montages différents, Starz n'ayant pas les mêmes quotas et rapports aux scènes de sexe que sa consoeur anglaise. Les téléspectateurs qui souhaiteraient une version moins éditée auront toujours la possibilité d'attendre la diffusion américaine qui interviendra dans le courant de l'été, à partir du 10 août 2013. Malheureusement, ce ne sont pas quelques scènes plus explicites qui effaceront la déception qu'est The White Queen.

The White Queen nous plonge dans l'Angleterre de la deuxième partie du XVe siècle, mettant en scène une période troublée connue sous le nom de la Guerre des Deux-Roses. La série débute en 1464 : le conflit entre la Maison d'York et celle de Lancastre a précipité le royaume dans la guerre civile depuis plusieurs années déjà, marqué par la victoire du premier camp. Edouard d'York est devenu Edouard IV, couronné roi grâce aux manoeuvres et au soutien de Lord Warwick (Richard Neville). Ce dernier nourrit de hautes ambitions, mais ses plans vont se heurter à celle qu'Edouard va choisir, sans concertation, pour épouse.

En effet, le jeune roi tombe éperdument amoureux d'Elizabeth Woodville, la veuve d'un partisan Lancastrien, venue obtenir l'héritage dû à ses deux fils issus de ce premier mariage. De manière précipitée, avant de partir au combat, Edouard l'épouse en secret. Une fois le trône définitivement acquis, il confirme publiquement l'existence du mariage, et place Elizabeth en tant que reine à ses côtés. Si cette union est peu appréciée par la famille royale, notamment par la reine mère, l'opposition la plus forte est celle de Lord Warwick qui voit les projets personnels d'alliance qu'il avait envisagés rendus caducs.

The White Queen nous entraîne dans les jeux de pouvoir de la cour d'Angleterre, où les vaincus d'hier n'ont pas dit leur dernier mot et où les loyautés changent au gré des intérêts fluctuants de chacun. Elizabeth a beau pouvoir s'appuyer sur l'amour royal et un sens des alliances maritales très poussé, ce sont des épreuves difficiles qu'elle aura à affronter...

Sur le papier, le potentiel de The White Queen reposait sur ce mélange pimenté des sentiments et des luttes pour le pouvoir qu'elle se proposait de mettre en scène, avec pour cadre l'Angleterre de la fin du XVe siècle (le tournage ayant cependant eu lieu en Belgique). Malheureusement, à aucun moment au cours de ses deux premiers épisodes, la série ne va faire un instant illusion. Sa mauvaise gestion du point de départ de l'histoire, le coup de foudre entre un roi que d'aucuns qualifient d'usurpateur et une veuve qui n'est pas de haute naissance, est représentative de bien des limites. Le pilote est extrêmement précipité : en moins d'une heure, et quelques brèves rencontres, le téléspectateur voit l'antagonisme politique initial (la famille d'Elizabeth est liée aux Lancastriens) qui les opposait se changer en amour, pour finir par l'union officielle.

Si le mariage a lieu si rapidement, en secret, c'est qu'Edouard ne peut tout simplement pas attendre de coucher avec Elizabeth. Mais cette dernière n'entend pas n'être qu'une énième maîtresse dont ce roi charmeur aurait souillé l'honneur : après avoir manqué d'être violée par ce dernier, elle accepte de bonne grâce de l'épouser. Il y aurait sans doute eu là matière à cultiver une intéressante ambiguïté, entre pouvoir, pragmatisme et sentiments, mais le récit de The White Queen semble prendre un malin plaisir à déjouer tous les espoirs, s'enfermant dans une platitude frustrante. Les producteurs de la série ont eu à se justifier sur l'enchaînement sans transition d'une violence sexuelle à une cérémonie religieuse, expliquant schématiquement, dans The Guardian, "différente époque, différentes moeurs". Seulement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le manque de crédibilité de leur récit tient avant tout à la manière artificielle dont tout se déroule : la série est incapable de faire ni ressentir, ni comprendre le lien qui s'est créé entre Edouard et Elizabeth et le choix lourd de conséquence que fera ce dernier en se mariant.

Suite à ce pilote raté dans la mise en scène du jeu des sentiments, une fois le mariage officialisé, on pouvait cependant se demander si The White Queen allait parvenir à sortir des maladresses de sa phase d'exposition et commencer à exploiter le potentiel de son concept. C'est la raison pour laquelle j'ai regardé le deuxième épisode. Mal m'en a pris. Certes, après l'amour, ce sont bien les confrontations politiques qui se retrouvent au premier plan, avec des complots de cour qui prennent vite forme... Mais l'approche narrative demeure inchangée : tout est pareillement précipité, les années défilant à vive allure sans prendre le temps de construire la moindre tension et ambivalence. Les intrigues suivent des ficelles trop grossières pour être engageantes, finissant par caricaturer ces rapports de pouvoir qui sont pourtant le coeur de l'histoire.

Plus frustrant encore, la série se complaît dans un manichéisme vite agaçant du fait de la simplicité naïve avec laquelle sont traitées des situations pourtant complexes, qui offraient matière à de belles confrontations. La famille d'Elizabeth, quoiqu'en pense cette dernière, n'est pas la dernière à manoeuvrer pour asseoir ses intérêts et son pouvoir. Or le récit est excessivement biaisé, et la candeur initiale d'Elizabeth trop en décalage avec les évènements dépeints, pour que les oppositions entre les différents camps acquièrent une réelle consistance. Les dialogues sonnent creux, et la fin du deuxième épisode achève de confirmer l'incapacité de la série à susciter la moindre émotion, y compris dans la tragédie. Et ce ne sont pas quelques rare scènes rendues assez jubilatoires par la mère d'Elizabeth qui sauveront l'ensemble du marasme fade dans lequel la série s'est embourbée.

De plus, ce n'est pas sur la forme que la série se rattrapera : le premier adjectif qui m'est venu en tête devant le pilote de The White Queen était "propret". Tout semble sonner faux dans cette mise en scène aux teintes artificielles ; on peine à croire que l'action se déroule au XVe siècle. Certes, la série n'est pas la première à opter pour ce genre d'approche, puisque The Tudors ou The Borgias ont, ces dernière années, misé sur les costumes colorés et les reconstitutions folkloriques, mais cela n'avait pas d'incidence sur l'ambiance générale de la série qui savait happer le téléspectateur. En revanche, The White Queen pousse, elle, la logique à son extrême, obtenant un résultat peu en prise avec le souffle historique attendu.

Enfin, The White Queen bénéficie d'un casting correct, mais où la fadeur des personnages tend à éclipser des acteurs qui ne déméritent pourtant pas. Le couple principal est interprété par Max Irons (The Runaway) et la suédoise Rebecca Ferguson qui apporte une fraîcheur appréciable à l'écran. On retrouve aussi quelques habitués des fictions costumées, à l'image de James Frain (The Tudors), David Oakes (The Borgias), voire Amanda Hale (The Crimson Petal and the White, Ripper Street). Parmi la riche galerie d'acteurs, on croise également Aneurin Barnard, Faye Marsay, Tom McKay (Hatfields & McCoys), Ben Lamb, Eleanor Tomlinson, Caroline Goodall (Mrs Biggs), Juliet Aubrey (Primeval) et Rupert Graves (Single Father, Garrow's Law, Sherlock). Dans ces deux premiers épisodes, celle qui tire le mieux son épingle du jeu, bénéficiant de quelques répliques bien senties, est sans conteste Janet McTeer (The Governor, Five Days, Damages, Parade's End).

Bilan : En dépit d'un concept initial prometteur, The White Queen s'apparente à une sorte de livre dont les pages en papier glacé seraient tournées trop rapidement pour pouvoir construire un récit solide, cohérent et engageant. En dehors de quelques trop rares fulgurances, tout sonne creux et artificiel dans cette narration où les intrigues suivent des ficelles souvent grossières. Forçant les traits, coupable d'une simplification baclée de ses enjeux, la série flirte avec la caricature sans épaisseur des jeux de pouvoir moyen-âgeux. Loin des ambitions affichées, The White Queen échoue ainsi dans les ressorts les plus basiques des fresques historiques. Le téléspectateur reste à la porte, observateur distant, vite ennuyé...

NOTE : 5/10

Le générique de la série :

La bande-annonce de la série :

18:44 Publié dans (Pilotes UK) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : the white queen, bbc, starz, max irons, rebecca ferguson, james frain, david oakes, aneurin barnard, amanda hale, faye marsay, tom mckay, ben lamb, eleanor tomlinson, caroline goodall, juliet aubrey, rupert graves, janet mcteer | ![]() Facebook |

Facebook |

15/06/2013

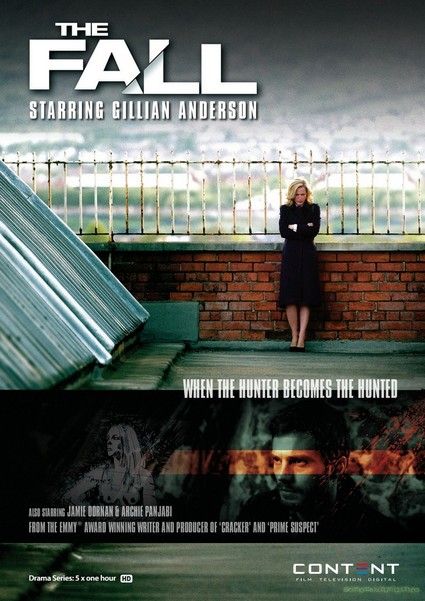

(UK) The Fall, saison 1 : when the hunter becomes the hunted

Le thème du serial killer est très prisé en ce début d'année 2013. Aux Etats-Unis, la Fox avait dégainé la première, tombant dans tous les pièges à éviter, avec un The Following sans crédibilité et encombré de stéréotypes. On aurait pu craindre que les autres fictions ne viennent pareillement s'échouer sur ces écueils. Heureusement, passé ce premier raté, les suivantes ont été d'un tout autre calibre. J'aurais l'occasion de revenir sur Hannibal au terme de sa première saison : sans être exempte de limites, c'est une oeuvre vraiment très intéressante, avec une ambiance soignée comme peu. Cependant ma "série à serial killer" favorite de 2013 est pour le moment britannique, c'est l'objet de mon billet du jour.

The Fall est une fiction créée par Allan Cubitt (The Runaway). Diffusée en Irlande à partir du 12 mai 2013 sur RTÉ One, et en Angleterre sur BBC2 dès le lendemain, sa première saison compte 5 épisodes d'1 heure environ chacun. Tout au long de sa diffusion en Angleterre, elle a bénéficié de très solides audiences, ce qui explique son logique renouvellement pour une seconde saison (qu'il ne faut malheureusement pas attendre avant fin 2014 au moins). Tournée en Irlande du Nord, The Fall nous fait suivre un double quotidien, celui d'un serial killer et celui de la policière qui dirige l'enquête sur ses crimes. Cette mise en scène en parallèle, accompagné d'une écriture très sobre, est à l'origine d'une des belles réussites de cette première moitié de 2013.

[La review qui suit contient des spoilers sur l'ensemble de la saison 1.]

The Fall se déroule à Belfast. La police locale s'étant révélée incapable de résoudre le meurtre sensible d'une jeune femme, Stella Gibson est envoyée sur place pour évaluer la manière dont l'enquête a été conduite et y déceler d'éventuelles négligences ou fautes. Or la victime n'est pas la seule trentenaire, active professionnellement, à avoir été tuée dans des conditions assez proches. Lorsqu'un nouveau meurtre a lieu, Stella est confortée dans son idée que ces morts sont liées : c'est un seul et même tueur qu'il faut rechercher. Elle va alors prendre la direction de l'investigation.

Le serial killer que la police traque s'appelle Paul Spector. Père de famille marié, conseiller psychologue aidant ses patients à faire leur deuil après la perte d'un être cher, ce trentenaire mène en apparence une vie parfaitement rangée. Il donne le change au quotidien et paraît au-dessus de tout soupçon. C'est pourtant un tueur méthodique qui plannifie chacun de ses meurtres, apprenant d'abord à connaître les habitudes de ses futures victimes avant de frapper. Mais son besoin de tuer se fait de plus en plus pressant et moins contrôlable...

C'est le chassé-croisé de ces deux figures centrales opposées, Stella Gibson et Paul Spector, que The Fall va nous relater.

The Fall est le récit d'une confrontation à distance de deux figures évoluant en parallèle, sans se croiser, devant la caméra. Sa particularité tient au fait qu'il ne s'agit pas d'un whodunit où l'on rechercherait un meurtrier inconnu. C'est même tout le contraire, car Paul Spector va devenir très familier. En nous faisant partager l'ensemble du quotidien du serial killer, la série s'inscrit dans un registre très personnel, à la sobriété jamais prise en défaut, qui se révèle profondément glaçant et malsain tant le portrait ainsi dépeint apparaît empreint d'une dualité effrayante. Il semble y avoir une telle contradiction à première vue, entre l'horreur de ces crimes et l'image de normalité renvoyée par ce père de famille : la compartimentalisation que Spector est capable d'opérer glace le sang par le naturel et la fausse banalité avec lesquelles elle a lieu. La série joue d'ailleurs habilement sur le contraste offert par ces apparences, notamment avec sa petite fille, incarnation s'il en est de l'innocence, qu'il va jusqu'à utiliser pour traquer ses victimes sans éveiller les soupçons.

L'intimité qui s'installe dans le récit crée un profond malaise, troublant et dérangeant le téléspectateur : The Fall nous place aux côtés de Spector, pas seulement pour l'acte de tuer, mais en nous faisant bien mesurer tout ce que cela représente pour lui de voyeurisme et de réduction à l'état d'objet d'une victime que la série nous aura au préalable fait connaître (le 1er épisode est à ce titre une entrée en matière magistrale). En raison de cette réification de femmes par le serial killer, il fallait trouver face à lui une figure qui apporte un contre-poids nécessaire. Le fait qu'il va s'agir d'une femme, en la personne de Stella Gibson, est déterminant. Fascinante de professionnalisme et de froideur, imperturbable et énigmatique, elle entretient un rapport avec les hommes qu'il va être opportun d'éclairer. La manière dont elle vit sa sexualité tranche en effet avec les schémas misogynes ambiants du commissariat. Retournant les raisonnements que font naturellement ses collègues, une de ses répliques, pleine d'aplomb, résonne durablement : "Man fucks woman. Subject man, verb fucks, object woman. That's OK. Woman fucks man. Woman subject, man object. That's not so comfortable for you, is it ?".

A partir de ces doubles portraits ainsi esquissés, The Fall adopte un rythme lent, bâtissant une sourde tension psychologique sans jamais rechercher la surenchère. La série se construit une ambiance à part, dépouillé d'artifices, qui sonne très réelle. Il faut souligner qu'elle ne se réduit pas à la seule traque d'un tueur : elle nous immerge pleinement dans l'environnement particulier qu'est Belfast, une ville façonnée par son Histoire, familière avec la violence. Faire se dérouler la série en Irlande du Nord n'est pas anodin, et la fiction va exploiter ce cadre. Elle propose ainsi d'autres intrigues, impliquant des notables locaux ou bien des délinquants, qui viennent s'imbriquer et compléter le tableau. Leur utilité dans le développement de la trame principale reste à être appréciée ; elles servent avant tout à poser un ton et une atmosphère, tout en ayant le mérite de connecter l'enquête avec le lieu où elle se déroule, apportant une dimension sociale qui densifie la série. Si les histoires de serial killer tendent peut-être à se banaliser du fait de leur multiplicité, le cadre de The Fall n'a, lui, rien d'interchangeable.

La noirceur réaliste dans laquelle baigne la série se retrouve également dans la conclusion de ces cinq épisodes, à la brièveté frustrante. Toute fiction tend naturellement vers l'artifice nécessaire de se terminer sur une fin satisfaisante, mais la réalité est plus nuancée, et le happy end rarement de mise : de nombreuses fois, l'incertitude prédominera. Faire le choix de l'irrésolution reste osé, comme le montrent les réactions des téléspectateurs britanniques face au dernier épisode. Il faut cependant nuancer cet impact, puisque The Fall a été renouvelée. Ce qui est intéressant dans la manière dont cette saison 1 s'achève, c'est le fait qu'elle place Stella face à un échec : ne pas avoir réussi à arrêter, ni même à identifier, le serial killer. La confrontation tant attendue avec Spector se réduit finalement à un coup de téléphone. L'échange, par le rapport de force qu'il met en exergue, tient pourtant toutes ses promesses. La fin ouverte appelle une poursuite, et Stella apparaît bien trop marquée pour ne pas continuer sa traque. Elle dispose d'ailleurs d'indices importants, dont l'éventuel témoignage d'une victime. Cependant, la force de ces dernières minutes tient à l'impression que Spector semble avoir encore la main en faisant le choix de partir, même si le téléspectateur doute qu'il puisse cesser de lui-même de tuer. Une fin de saison donc ambivalente, duale... à l'image de la série.

Ce souci d'un réalisme sobre perceptible dans la narration se retrouve également sur la forme. La réalisation est aussi soignée que posée : la mise en scène reste très dépouillée, ne recourant à aucun effet de style particulier. De même, le récit est accompagné d'une bande-son qui demeure en arrière-plan, construisant progressivement l'ambiance particulière de The Fall sans prendre le pas sur des scènes dont la force et l'intensité n'ont pas besoin d'être soulignées par un artifice musical supplémentaire pour s'exprimer pleinement.

Aussi solide que soit The Fall sur le fond, si le récit acquiert une telle dimension, il le doit aussi à son casting, et tout particulièrement son duo principal. Gillian Anderson (X-Files, Bleak House, Great Expectations) délivre une prestation impressionnante dans ce rôle froid, professionnel, qu'elle habite vraiment : l'actrice apporte à l'écran une présence magnétique qui trouble et fascine. Avec son rôle tenu dans Hannibal, elle démontre ces dernières semaines toute sa juste valeur à l'amateur de ce genre. Face à elle, Jamie Dornan (Once Upon A Time) tire aussi très bien son épingle du jeu, exploitant à merveille les différentes facettes de son personnage : outre sa dualité, le contraste entre son apparence et la noirceur des actes qu'il commet convient parfaitement. L'acteur étant originaire de Belfast, l'accent adéquat est une touche qui crédibilise un peu plus la figure qu'il incarne. Côté seconds rôles, l'ensemble est homogène et convaincant : on y croise notamment Bronagh Waugh, Michael McElhatton, Niamh McGrady, Archie Panjabi, John Lynch ou encore Laura Donnelly.

Bilan : Se réappropriant de manière convaincante ce thème du serial killer qui tend pourtant à être aujourd'hui galvaudé, cette première saison de The Fall est une réussite. Le choix de ne pas relater une investigation unilatérale, mais au contraire de préférer dresser un double portrait en parallèle, du tueur et de l'enquêtrice le traquant, permet une construction du récit glaçante par l'intimité qu'elle occasionne avec Spector, tout en trouvant en Stella Gibson son pendant parfait. La sobriété privilégiée par l'écriture contribue alors à la construction d'une tension sourde, empreinte de malaise, qui fait de la série une fiction aussi prenante que dérangeante. Une très intéressante incursion dans le registre des histoires de tueurs en série, dont j'attendrai avec impatience la saison 2.

NOTE : 8/10

La bande-annonce de la série :

09:08 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : bbc, the fall, gillian anderson, jamie dornan, laura donnelly, bronagh waugh, michael mcelhatton, niamh mcgrady, john lynch, archie panjabi | ![]() Facebook |

Facebook |