28/01/2011

(UK) Being Human, series 3, episode 1 : Lia

Dimanche soir dernier commençait sur BBC3 la saison 3 de Being Human (la vraie version). A la différence de l'an dernier, je n'ai plus le temps de me consacrer à des reviews épisode par épisode ; mais je vous propose d'adopter le même système que pour Spooks (MI-5) cet automne : une review si jamais l'épisode de la semaine s'avère marquant - soyons optimiste, dans un sens positif ! - et un bilan en fin de diffusion pour faire le point sur la saison entière.

J'avoue que j'étais plutôt impatiente et assez contente de retrouver Being Human. Si je reconnais sans peine les insuffisances et inégalités qualitatives récurrentes qui parsèment la série, je me suis mine de rien très attachée à cette fiction, à ses personnages comme à son casting. C'est un divertissement honnête, sans prétention, dont la force majeure reste l'empathie que ses thèmes sont capables de susciter. Au fond elle me donne souvent l'impression de constamment verser dans une sorte de narration expérimentale, d'où sortent indistinctement de superbes scènes et d'autres plus confuses. Mais le téléspectateur sait à quoi s'attendre quand il s'installe devant Being Human ; et ces débuts vont parfaitement illustrer les hauts - mais aussi les bémols inhérents - de la série, pour offrir une entrée en matière plutôt réussie.

Ce premier épisode a pour objet principal de boucler les éléments encore en suspens de la saison passée, tout en posant les fondations des intrigues à venir. L'enjeu n'est pas tant d'assurer une transition travaillée que de se tourner vers le futur. Ainsi, l'emménagement dans une nouvelle ville - qui s'explique dans la réalité par un déménagement du tournage à Cardiff - est géré de manière relativement expéditive et anecdotique : tout le monde a déjà trouvé un travail à l'hôpital de la ville ; et la maison qu'ils découvrent offre tous les avantages pratiques auxquels ils pourraient aspirer, à commencer par une pièce au sous-sol insonorisée qui intéresse forcément les loup-garous de la maison. De même, la gestion du "pseudo" cliffhanger de fin de saison dernière n'apparaît jamais véritablement comme un enjeu central : le retour d'Annie ne fait aucun doute, c'est plutôt la façon dont il va s'effectuer qui retient l'attention.

Et dans cette storyline, Being Human fait du Being Human. A défaut d'être réellement solide ou travaillée, elle s'approprie une mythologie minimaliste à la simplicité un brin désarmante, mais qui a au moins le mérite de ne pas parasiter inutilement le récit. Elle préfère se concentrer sur l'essentiel : prendre un tournant introspectif, en explorant plus avant les états d'âme d'un personnage, en l'occurence Mitchell. Le purgatoire d'Annie se transforme en douloureux retour sur certains crimes passés du vampire. On retrouve ici ce thème familier du décalage entre les aspirations utopiques des personnages à l'humanité et la nature qui les rattrape, mais qui ne doit pas les déresponsabiliser pour autant. La force de ce passage est de ne jamais prendre une tournure expiatoire. D'autant que l'épisode met bien l'accent sur un point de non retour franchi l'an passé : une rupture nette avec ses rêves d'humanité a eu lieu durant ce massacre dans le train, dont l'omniprésence jusque dans les infos qui tournent en boucle sur BBC News indique bien que les faits vont hanter toute la saison.

Aussi artificiellement amenées qu'elles puissent être, ces scènes au purgatoire sont incontestablement une des grandes réussites de ce premier épisode, reflet de cet éternel paradoxe constitué par cette série capable d'alterner maladresses et scènes d'une intensité émotionnelle troublante. Il faut dire que question "personnage torturé", Mitchell avait déjà quelques longueurs (décennies) d'avance sur ses deux amis. Les évènements de la saison passée n'ont fait qu'aggraver les choses. Et dans ce lieu où il met les pieds pour sauver Annie, la donnée narrative qui change, c'est l'obligation soudaine d'une franchise imposée. Pour une fois, il ne peut pas fuir. Pas plus que se réfugier dans ses défenses habituelles, celle d'une nature de tueur qui l'emporte en raison de circonstances exceptionnelles. Et si tout cela fonctionne aussi bien, ces scènes le doivent en grande partie à une figure faussement tutélaire qui va pousser Mitchell dans ses derniers retranchements : Lia.

La jeune femme apparaît initialement avec tous les attributs du guide classique, sensé accompagner voire guider Mitchell dans sa "quête". La longue lignée des meurtres qu'a pu commettre le vampire les conduit dans ce fameux wagon, théâtre de cette tragédie sanglante. Mais Lia n'est pas là pour être compréhensive ou offrir une nouvelle épaule pour pleurer à Mitchell : elle est morte dans ce train, victime anonyme d'un déchaînement vampirique d'une ampleur rare. Elle ne va pas accorder un pardon, ni ne veut déclencher la pitié (son ton oscillant entre sarcasme et détachement est parfait), mais elle entend froidement placer Mitchell devant ses responsabilités, et stopper cette fuite perpétuelle constituée par ce jeu de balance macabre, où une bonne action effacerait tel crime passé. Leur dialogue dans le train est un des grands moments de cet épisode, parvenant avec sobriété à retranscrire une intensité et une force émotionnelle qui ne laissent vraiment pas indifférents. L'actrice (Lacey Turner) délivre une performance vraiment remarquable à saluer.

Pour contrebalancer ces passages très sombres, l'épisode suit une répartition classique des tonalités, introduisant un pendant plus léger grâce à George et Nina. Le couple s'efforce de retrouver un équilibre après tous les bouleversements de ces derniers mois, une dynamique que la présence de Mitchell n'encourage pas vraiment. De soirées spéciales interrompues (la scène du lit étant absolument savoureuse) à l'exploration d'un nouveau territoire boisé qui mène George directement en prison, on retrouve dans ces petites anecdotes chaotiques du quotidien le charme plus humoristique de la série, capable de prendre de la distance et de faire sourire de la condition de ses héros, à travers des passages tragi-comiques assez jubilatoires. La complicité entre George et Nina n'a jamais semblé plus aboutie que dans cet épisode.

Pour autant, la thématique des loup-garous n'est pas seulement synonyme de comédie. Il existe d'autres créatures surnaturelles dans cette nouvelle ville. Et si l'entente vampire/loup-garou semble toujours aussi peu concluante, l'épisode introduit deux nouveaux personnages, ayant leur lot de problèmes quotidiens et qui s'efforcent tant bien que mal de survivre : deux loup-garous, respectivement incarnés par Robson Green (Wire in the blood) et Michael Socha (This is England 86'). L'ambiance de leurs scènes tranche avec la relative insouciance de celles de George et Nina ; ce qui ne fait qu'accentuer l'envie du téléspectateur pour une première rencontre. Prometteur.

Bilan : C'est une reprise dans la droite lignée de la fin de saison passée que nous propose Being Human, soldant les comptes tout en posant les fondations des intrigues à venir. Expédiant le "cliffhanger" constitué par la perte d'Anny en le transformant en confrontation introspective pour Mitchell, l'épisode place également comme thème central la question des rapports entre loup-garous et vampires, en introduisant de nouveaux protagonistes. Alternant les tonalités, entre semi-comédie et passages très sombres, les anciens enjeux d'humanité apparaissent cependant désormais bien loin pour certains. Mitchell va sans doute vivre son propre purgatoire cette saison ; avec une mort déjà prophétisée pour couronner le tout.

En résumé, on retrouve toutes les recettes qui font le charme de la série : de bonnes idées dans la dynamique relationnelle et l'introspection des personnages, des scènes marquantes, des facilités pour résoudre les crises et toujours un certain éclatement des intrigues et une différence de tonalités très importante qui donne parfois l'impression d'un manque de cohésion d'ensemble. Bref Being Human est de retour. Ni plus, ni moins. Mais ça fait quand même sacrément plaisir !

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce de ce premier épisode de la saison 3 :

09:53 Publié dans Being Human | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : being human, bbc, lacey turner, robson green, russell tovey, aidan turner, lenora crichlow, michael socha | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2011

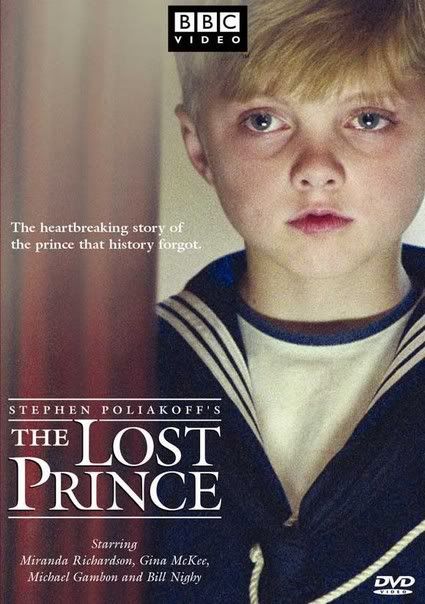

(Mini-série UK) The Lost Prince : un portrait intimiste au coeur des tourbillons de l'Histoire

The story of the prince that history forgot.

L'actualité du petit écran a beau avoir été très riche ces derniers jours, c'est finalement vers des explorations téléphagiques plus anciennes que je me suis tournée. Non seulement parce qu'il faut bien que je me plonge de temps en temps dans ma (haute) pile de DVD à voir, mais aussi parce que les découvertes que j'y fais sont bien trop captivantes pour que je songe à leur préfèrer des pilotes de concept au parfum confusément anachronique, de remake inutile ou d'énième déclinaison d'ersatz Shonda Rhimes-iens exotiques, proposés en ce début de mois de janvier aux Etats-Unis. Pourtant j'ai bien tenté de jeter un oeil à tout cela ; mais que voulez-vous, la fiction qui a retenu mon attention cette semaine date de 2003. Elle s'intitule The Lost Prince ; et elle, elle a le mérite de me rappeler pourquoi je suis téléphage.

Saluée et récompensée jusqu'aux Etats-Unis où elle a remporté en 2005 l'Emmy Award de la meilleure mini-série, il s'agit d'une fiction d'une durée totale de 3 heures, composée de deux parties d'une heure et demie chacune. Son visionnage s'inscrit dans le cycle de découvertes des oeuvres de Stephen Poliakoff entamé depuis quelques mois, et au cours duquel j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Perfect Strangers, puis dernièrement de Shooting the Past. J'avoue que ma fascination grandissante pour le style qui marque ces fictions a encore pris une autre dimension en regardant The Lost Prince.

The Lost Prince couvre une décennie de bouleversements politiques européens, s'ouvrant durant le Noël 1908 et se terminant en 1919 dans les ruines d'une Première Guerre Mondiale qui aura redessiné géopolitiquement et constitutionnellement une Europe où le temps n'est plus aux monarchies. Marquant la fin d'une époque, elle nous relate ces évènements de la perspective d'une famille royale britannique au sein de laquelle se joue un autre drame, plus personnel.

Car The Lost Prince s'appelle John. Il est le plus jeune fils du roi George V et de la reine Mary. Atteint d'épilepsie depuis son plus jeune âge et ayant eu une enfance marquée par des violentes crises soigneusement dissimulées par sa famille, sa santé précaire a également empêché le garçon de s'épanouir normalement, souffrant d'un léger retard dans ses capacités mentales. Devant l'inéluctabilité d'une situation de plus en plus difficile, souhaitant évacuer artificiellement cette douleur et le soustraire à tout regard extérieur, ses parents organiseront son éloignement, le tenant à l'écart de la cour et des mondanité où il ne pouvait être qu'une source d'embarras. D'abord reclus dans une maison attenante, il finira par être envoyé dans une ferme loin de tout à la campagne.

C'est cette courte vie aux accents tragiques que la mini-série nous relate, explorant les relations du prince avec son entourage. Au centre de son univers, il y a Lalla, sa fidèle nourrice, qui restera jusqu'au bout son plus précieux soutien. Mais sa famille demeurera également une constante. Si John n'entretiendra que des rapports excessivement distendus avec des parents peu enclins naturellement à exprimer des sentiments mais qui souffrent profondément de leur impuissance face à son état, il conservera toujours une relation pleine de complicité avec un de ses frères, George, à peine plus âgé que lui, égaré lui-aussi dans ce jeu des apparences où ce qui est socialement attendu de lui ne lui correspond absolument pas.

John mourut finalement à l'âge de 13 ans, en 1919, d'une crise d'épilepsie plus violente que les autres, concluant une mini-série assurément poignante à plus d'un titre.

Dense et théâtrale, bénéficiant d'une narration admirablement maîtrisée de bout en bout, The Lost Prince est une mini-série aboutie qui s'inscrit dans les thématiques chères à Poliakoff - la famille, l'Histoire - tout en y apportant un souffle supplémentaire par rapport aux autres mini-séries dont j'ai déjà pu vous parler (Perfect Strangers comme Shooting the Past) : ici, l'Histoire ne se re-découvre pas dans les images d'archives, elle s'écrit sous nos yeux, ajoutant une dimension émotionnelle encore plus intense.

The Lost Prince, c'est tout d'abord une histoire familiale. C'est un drame humain pudique qui ne verse jamais dans le larmoyant facile. C'est un portrait plein de vie d'un garçon, puis d'un adolescent dynamique, dont la mini-série va s'attacher à suivre le quotidien. Si son handicap est traité avec beaucoup justesse, mais aussi de pudeur, c'est également parce qu'il confère à John l'insouciance de ceux dont l'état leur permet de ne pas être astreint à l'étiquette sociale rigide de leur statut, pouvant ainsi énoncer sans sourciller des vérités crues que personne n'oserait formuler à voix haute dans ce monde d'apparences. Une liberté mise en exergue tout au long du récit que lui envie son frère George, insupporté par la pensée de la carrière militaire déjà régentée qui l'attend. Les destinées parallèles, toutes aussi peu enviables, des deux frères, constituent un fil rouge narratif des plus opportuns. L'intensité des rapports fraternels que les deux garçons partagent, par contraste à la distance que maintient le reste de la famille, est aussi très émouvante, apportant à John une chaleur humaine dont il a besoin même s'il n'en a pas toujours conscience. C'est dans cette optique qu'il faut aussi saluer le rôle que joua Lalla, nourrice tellement attentionnée et obstinée qu'elle se substitua en bien des points à une mère dont le statut empêchait qu'elle remplisse cette fonction.

The Lost Prince apparaît donc à la fois comme un portrait intime, mais aussi comme une immersion dans un certain microcosme monarchique, qui va lui permettre de relier naturellement ces histoires personnelles à des évènements d'une toute autre dimension, tout aussi déstabilisant pour la famille royale.

The Lost Prince, c'est aussi en arrière-plan des pages d'Histoire troublée qui se tournent sans complaisance. C'est le récit d'une décennie de redistribution des cartes en Europe que la monarchie britannique va s'efforcer de traverser en dépit d'une hostilité grandissante à son égard. Comme toujours, la narration de Poliakoff fonctionne pleinement, avec une intensité fascinante, par le biais des symboles et des mises en scène. A travers les leçons du précepteur de John, matérialisées par ces présences de personnalités décorées et imposantes lors de l'enterrement d'Edouard VII, nous entrevoyons l'étendue de toute cette parenté royale, de degré plus ou moins proche, qui règne aux quatre coins de l'Europe. La Première Guerre Mondiale va venir bouleverser cet échiquier politique, faisant perdre leurs derniers repères à un couple royal qui subit même la méfiance de son propre peuple, allant jusqu'à devoir abandonner le nom aux consonances germanophones que la famille porte.

Les cousins, proches d'hier, se transforment en ennemis. Emportés par les chaos de l'Histoire, certains abdiquent, d'autres sont renversés. Parmi ces monarques déchus aux destinées incertaines, c'est sur le sort d'une famille particulière, celle à la fin la plus tragique, que la mini-série va s'arrêter : les Romanov, à travers deux moments clés. C'est tout d'abord en un temps d'insouciance que nous les rencontrons quand, en cousin de George V, Nicolas II rendit visite à ce dernier, accompagné de toute sa famille, notamment de ses quatre filles tout de blanc vêtues qui fascinèrent tant le jeune John. Une famille qui, à la différence de sa consoeur anglaise, vit encore dans une conception d'absolutisme, sans avoir l'habitude des compromis, comme le souligne l'attitude adoptée par la Tsarine, accentuée par les tergiversations sans fin de Nicolas II. Nous ne reverrons ensuite la famille du Tsar que dans l'imagination de John. Pour sauver sa position fragilisée, alors que partout en Europe les monarchies disparaissent, George V fera pression pour que l'Angleterre n'accueille pas ces souverains russes déchus si impopulaires auprès de son opinion publique. Dans un style propre à Poliakoff, celui d'un récit indirect distant, le téléspectateur assistera à leur exécution, qui entérinera définitivement la fin d'une époque.

Fascinante par le traitement qu'elle propose de cette multiplicité des thématiques abordées, The Lost Prince est également une mini-série pleinement aboutie sur la forme. Elle porte ici la marque caractéristique de son auteur. Sa réalisation, soignée, trouve en effet une inspiration théâtrale dans laquelle elle s'épanouit. Certains mises en scène versent dans une symbolique soigneusement étudiée, où le poids et la force des images se veulent bien plus parlant que des dialogues qui sont parfois absents de ces passages. A ce titre, je pense que la scène qui m'a le plus marqué se situe au début de la deuxième partie. Alors que l'Europe est en ébulition, suspendue à la réaction russe et allemande suite à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, on y voit le Tsar Nicolas II s'adonner insouciant à sa passion pour la natation sous les yeux de sa famille rassemblée. Sur le côté, les militaires attendent son ordre de mobilisation, tandis que la devanture dans laquelle la famille tsariste est confortablement installée, d'une couleur rouge sombre, se reflète dans l'eau jusqu'à la forme allongée de Nicolas II, lequel porte également un costume de la même couleur. Cette ombre rouge qui s'étend, c'est celle du sang. C'est le destin de cette famille qui bascule par la décision alors prise et l'engrenage qui s'enclenche. Ce passage est un vrai modèle du genre.

De plus, The Lost Prince porte également la marque musicale de Poliakoff, avec une utilisation fréquente, résolument intégrés au récit, de morceaux de musique classique qui retranscrivent à merveille la tonalité des scènes qu'ils accompagnent. Elle sublime certains passages, et son apogée se trouve sans doute dans le récital final délivré par John, poignant d'une intensité émotionnelle où percent tant de regrets qu'elle en bouleverse la famille royale comme le téléspectateur.

Enfin, The Lost Prince ne serait sans doute pas cette oeuvre magistrale sans la performance d'ensemble que délivre son superbe casting. Il faut tout d'abord saluer les plus jeunes qui remplissent admirablement leur rôle, Daniel Williams (Frankenstein), puis Matthew James Thomas (Britannia High) incarnant tour à tour un prince John touchant, à la fois fragile et plein de vie. Brock Everitt-Elwick (Bonkers), puis Rollo Weeks leur offriront un pendant parfait, dans le rôle de son frère George.

Du côté des adultes, on retrouve des acteurs confirmés qui trouvent ici l'occasion de nous rappeller tout le bien que l'on pense d'eux : Gina McKee (The Forsyte Saga, The Silence) est une Lalla dévouée, Tom Hollander (Cambridge Spies, The Company, Desperate Romantics, Rev, Any Human Heart) un roi George V navigant à vue en ces temps si troublés, Miranda Richardson (Rubicon) une reine Mary tout en retenue et en dignité dont la sensibilité perce à l'occasion l'apparence froide qu'elle s'est construite. Enfin Bill Nighy (State of Play) est, comme toujours, excellent. Parmi les autres acteurs, signalons la présence de Michael Gambon en Edward VII vieillissant, la reine Alexandra étant interprétée par une émouvante Bibi Anderson.

Bilan : Bénéficiant d'une écriture aboutie, maniant avec habileté l'art de la mise en scène et des symboles, The Lost Prince est une mini-série touchante, profondément humaine, qui propose un portrait attachant et sensible de ce prince oublié. A travers sa brève vie, elle nous immerge dans le milieu codifié et rigide d'une monarchie à la légitimité vacillante, au centre duquel on trouve une famille royale britannique luttant pour sa survie face à l'Histoire qui est en marche, perdant ses repères et isolée dans la guerre comme face aux révolutions qui ont lieu sur le continent européen.

Rejoignant certaines thématiques chères à Poliakoff comme la famille et l'Histoire, The Lost Prince mérite sa place au sein de ces incontournables oeuvres qui ont donné ses lettres de noblesse au petit écran. Indispensable.

NOTE : 9,25/10

Un extrait - la scène (qui me fait fondre en larmes) du récital à la fin :

Le thème musical :

14:45 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, the lost prince, stephen poliakoff, miranda richardson, gina mckee, michael gambon, bill nighy, daniel williams, matthew james thomas, brock everitt-elwick, rollo weeks, bibi anderson | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2011

(Mini-série UK / ALL) The Sinking of the Laconia : une parenthèse d'humanité dans une guerre totale

En fin de semaine dernière, BBC2 consacrait ses soirées de jeudi et vendredi (les 6 et 7 janvier 2011) à une mini-série inspirée d'une histoire survenue durant la Seconde Guerre Mondiale qui a marqué les codes de l'affrontement maritime : le naufrage du Laconia. Mettant en scène un sujet aux thématiques humaines fortes qui pouvaient difficilement laisser indifférent, cette co-production britannico-allemande (ce qui est aussi une de ses forces) était également l'occasion d'un retour au petit écran du scénariste Alan Bleasdale après plus d'une décennie d'absence.

Se découpant en deux parties d'une heure et demie, couvrant donc une durée de trois heures, The Sinking of the Laconia aura, après des débuts un peu lents, progressivement gagné en intensité, portée par un casting vraiment excellent (Ken Duken, Andrew Buchan, Lindsay Duncan...). Certes, on peut penser rétrospectivement que cette mini-série avait les moyens d'atteindre une dimension supplémentaire et qu'elle n'a sans doute pas exploité tout le potentiel que l'histoire de départ lui offrait, mais elle sera cependant aller bien au-delà du simple récit d'un fait de guerre atypique pour proposer une fiction qui, par la force de son sujet et des thématiques qu'elle esquisse, mérite assurément le détour. Elle m'a en tout cas permis de passer une vraie bonne soirée téléphagique comme je les aime.

Septembre 1942. Le RMS Laconia s'apprête à quitter le port de Cape Town, avec à son bord plus de 2000 passagers, parmi lesquels des civils et soldats anglais et polonais, ainsi que 1800 prisonniers de guerre italiens. S'éloignant des côtes sud-africaines pour gagner l'Angleterre, le navire ne reverra plus jamais la terre ferme. Car la Seconde Guerre Mondiale se joue aussi en mer. Ou plutôt sous les océans qui sont le terrain de chasse des sous-marins allemands, les fameux U-Boat. La fumée noir du mauvais carburant brûlé par les moteurs du Laconia attirera l'attention de l'un d'eux, faisant du navire ayant une capacité suffisante pour potentiellement transporter des troupes alliées une proie facile. Les torpilles du sous-marin l'enverront irrémédiablement par le fond, laissant les passagers survivants se débattre parmi les débris, les plus chanceux ayant pu gagner les canaux de sauvetage.

Mais là où l'histoire diffère d'un autre fait divers de guerre, c'est que le U-Boat ne quitta pas immédiatement les lieux une fois sa mission accomplie. Découvrant sur place la tragédie des prisonniers de guerre italiens, mais aussi la présence de civils, femmes et enfants, se débattant dans l'eau, bien trop loin des côtes et sans message de détresse envoyé à temps pour espérer survivre, le capitaine allemand du sous-marin, Werner Hartenstein, prit alors une décision inattendue, qui se reférait à un autre code de conduite, un honneur maritime non écrit. Il ordonna l'organisation du sauvetage des survivants du navire qu'il venait juste de couler, accueillant à bord du U-Boat ces naufragés et signalant l'opération en cours au QG allemand afin qu'il envoie du renfort.

Arborant une croix rouge et transportant désormais des civils en attendant l'arrivée d'un navire français envoyé par Vichy, le sous-marin sera ensuite pris pour cible par un bombardier américain, obligeant Hartenstein à retransférer dans les canaux de sauvetage les Anglais qui restaient à bord. Suite à ces évènements, l'amiral Donitz prendra le "Laconia order" qui interdira à l'armée allemande de procéder au moindre sauvetage à l'avenir. Les bâteaux français récupèreront un peu plus de 1000 survivants. Quant à l'U-Boat de Harstenstein, il sera coulé par les forces alliées quelques mois plus tard sans survivant parmi l'équipage.

Si The Sinking of the Laconia est une mini-série qui gagne progressivement en intensité, ses débuts comportent quelques longueurs sur lesquelles il ne faut pas se formaliser. Elle prend en effet son temps pour nous présenter les derniers jours du Laconia, choisissant de nous replonger dans l'atmosphère et les préoccupations d'une époque en guerre tout en mettant en scène un quotidien relativement prévisible. Cela lui permet d'esquisser les individualités de personnages clés qui, sans forcément s'imposer instantanément, vont constituer des repères pour le téléspectateur. Qu'il s'agisse de l'officier Mortimer, rattrapé cruellement par les bombardements se déroulant sur le sol anglais, d'Hilda, figure en fuite anglo-allemande à une période où cela n'était plus possible, ou encore de l'aristocrate Lady Elisabeth, c'est une galerie bigarrée de protagonistes ayant chacun une histoire très différente qui est ainsi présentée.

La première demi-heure apparaît donc comme un passage narratif obligé pour donner un sens au tournant du récit et au drame sur le point de se produire, sans apporter de réelle valeur ajoutée par rapport aux classiques du genre. Après ce début relativement lent mais toujours très appliqué et rigoureux, la mini-série acquiert peu à peu toute sa dimension dramatique pour délivrer deux derniers tiers autrement plus prenants, proposant quelques scènes magistrales d'une grande intensité humaine. Car si le naufrage apporte logiquement ses premières tragédies, l'intérêt de la mini-série réside dans cet autre regard qu'elle va introduire dans ces évènements, celui des Allemands, et du dilemme irréductible qui se pose à eux.

En raison des faits particuliers qu'elle relate, The Sinking of the Laconia n'est pas une mini-série de guerre ordinaire. Lors du second épisode, plusieurs soldats font naturellement référence à une autre trêve mythique, celle qui intervint spontanément à Noël 1914 dans les tranchées. Le parallèle est pertinent en ce sens où ces deux évènements mettent lumière une valeur qui transcende tous ces conflits, lumière vacillante mais toujours présente : une humanité partagée. Pourtant The Sinking of the Laconia jette un éclairage autrement plus ambigü sur la guerre, conduisant à une confrontation de valeurs et de devoirs qui renvoient presque à deux réalités.

La responsabilité de l'U-Boat dans la tragédie que vivent les passagers est entière mais, comme le dit d'ailleurs sans arrière-pensée un soldat ne sachant comment calmer la douleur du deuil d'une rescapée, cette attaque obéissait à une simple et froide vérité : celle de la guerre. En procédant ensuite à l'organisation du sauvetage, Hartenstein se situe sur un autre plan, autrement plus universel : celui de l'humanité. Entre les deux, existe une antinomie profonde dans laquelle réside justement toute la force de ce récit qui ne peut laisser indifférent. D'autant que, sans occulter la dimension dramatique, le scénario va avoir l'habileté d'opter pour une neutralité opportune, ne portant pas le moindre jugement sur les faits qu'il raconte.

C'est dans cette tonalité aux accents très authentiques que se trouve un des atouts majeurs de cette mini-série. Se détachant de tout manichéisme, The Sinking of the Laconia tranche avec les clichés traditionnels que véhiculent bien des fictions traitant de la Seconde Guerre Mondiale. Finalement, son incontestable et grande réussite va résider dans le portrait nuancé et très humain que la mini-série dresse des sous-mariniers allemands. Ils incarnent à eux-seuls toute l'ambivalence des différentes valeurs représentées, ainsi que toute la fascination que peut exercer cette histoire atypique.

Sous la mer, il n'y a pas vraiment place pour l'idéologie ; le nazisme n'est d'ailleurs évoqué que de manière incidente, surtout par le biais du personnage de Hilda, qui justifie ici toute son utilité narrative en s'imposant comme une figure à la croisée des camps. En revanche, à l'image de Rostau, les soldats allemands vont se retrouver dans deux valeurs identitaires, qui se révèle comme un dénominateur plus universel qu'il n'y paraîtrait a priori : il y a d'une part un nationalisme renforcé en ces temps troubés et d'autre part cette fierté d'être marin, propre à ceux qui répondent à l'appel du large. En leur sein, celui qui s'impose comme la figure centrale absolument incontournable de ce récit, dépeint avec une justesse et une retenue vraiment bien inspirées, est le capitaine Hartenstein. Le téléspectateur ressent, jusque dans ses silences, les arbitrages et compromis constants et difficiles qu'il doit opérer entre ses différentes obligations.

Sur la forme, The Sinking of the Laconia propose une mise en scène globalement soignée, avec une réalisation parfois assez agitée notamment pour retranscrire les mouvements du sous-marin en plongée. Certains passages à bord du Laconia ont fatalement un goût de sous-Titanic ou autre récit du genre, mais l'enjeu réel est de toute façon ailleurs. En dehors de quelques thèmes musicaux récurrents, l'ensemble reste formellement très sobre. On perçoit une volonté de ne pas trop en faire pour appuyer sur une forme d'authenticité, à laquelle contribue grandement un réalisme linguistique à souligner. Pas de faux accent traînant : les sous-mariniers sont bien joués par des acteurs allemands et une bonne partie de la mini-série se déroule donc dans la langue de Goethe sous-titrée en anglais. Cela renforce ainsi une impression de réalisme.

Ce choix apparaît d'autant plus opportun que la mini-série bénéficie d'un excellent casting dont il convient de saluer la performance. Il va réussir à jouer tant sur l'empathie que sur l'ambiguïté des protagonistes mis en scène. Si je n'avais aucun doute quant aux acteurs anglais, parmi lesquels on retrouve un toujours aussi inspiré Andrew Buchan (The Fixer, Garrow's Law), qui est partout en ce moment (mais ce n'est pas moi qui m'en plaindrais), ou encore une superbe et fidèle à elle-même Lindsay Duncan (Shooting the Past, Rome), la révélation de ces trois heures est vraiment venue du côté allemand. Au-delà de Franka Potente (plus connue sur grand écran, dans La mémoire dans la peau notamment), qui se tient entre les deux, au sein de la galerie d'acteurs très convaincants qui compose l'équipage du sous-marin (Thomas Kretschmann, Jacob Matschenz...), c'est Ken Duken (La fuite des innocents, Guerre & Paix) qui capte toute l'attention. Avec beaucoup de maîtrise, tout en sobriété teintée d'ambivalence, il incarne ce capitaine allemand confronté à des responsabilités qu'il n'hésitera pas à prendre.

Bilan : Parenthèse déroutante d'humanité dans une guerre où nulle concession n'était envisageable, c'est par son empathie étonnante et l'éclairage particulier qu'elle propose de ce sous-marin allemand et de son équipage, que The Sinking of the Laconia s'impose comme une fiction de guerre à part. Tout n'est certes pas parfait dans un récit qui aurait gagné à être plus homogène : au-delà de son démarrage lent, il est difficile de ne pas être quelque peu frustré à sa conclusion, sentant confusément qu'elle a seulement laissé entrevoir par éclipse un potentiel qu'elle aurait peut-être pu exploiter avec plus de densité et prendre ainsi une dimension supplémentaire. Mais, outre son histoire qui mérite d'être connue, sa force reste d'être parvenu à relater avec justesse et beaucoup d'authenticité un fait de guerre qui soulève bien des problématiques ne laissant pas insensible le téléspectateur. Pour toutes ces raisons, cette mini-série mérite vraiment d'être vue.

NOTE : 7,5/10

La bande-annonce (de la seconde partie) :

18:06 Publié dans (Mini-séries UK), (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angleterre, allemagne, bbc, the sinking of the laconia, andrew buchan, ken duken, lindsay duncan, franka potente, thomas kretschmann, jacob matschenz | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2011

(UK) Hustle, series 7 : les arnaqueurs sont de retour

Ce vendredi soir, les arnaqueurs de choc les plus chics du petit écran écran britannique reprenaient leurs quartiers sur BBC1 pour entamer ce qui est déjà leur septième saison. Aussi loin que je me souvienne, depuis ces temps reculés des débuts de mon adolescence où je suis tombée un été sur de vieux exemplaires des livres de Maurice Leblanc dans un recoin d'une bibliothèque, j'ai toujours éprouvé une fascination constamment renouvelée pour cette thématique particulière des escrocs de haut vol.

Dans ce registre, le petit écran a vite fait le tour et les recettes demeurent plutôt immuables. Tout est alors question de savant dosage pour trouver le juste équilibre. Si côté américain, Leverage n'aura jamais vraiment réussi à retenir mon attention au-delà des premiers épisodes, je garde un certain attachement pour Hustle (Les Arnaqueurs VIP). Sans autre ambition que de proposer un divertissement impeccablement calibré, cette série aux recettes de formula show bien rodées, et dont les épisodes peuvent se regarder de manière relativement indépendante, a aussi la chance de bénéficier de saisons au format anglais composées de seulement 6 épisodes (elle en tire en partie sa longévité).

Si elle a pu connaître quelques soubressauts qualitatifs (le tournant de la saison 4 restant sans doute la période charnière où elle risqua la perte d'identité), elle a cependant réussi à repartir en poursuivant sa route avec un dynamisme communicatif, à l'image de ce series premiere qui s'est révélé aussi rythmé que plaisant à suivre.

Hustle est une forme de comédie d'action clinquante à la construction narrative plutôt invariable, avec des twists qui sont devenus partie intégrante de la manière dont un scénario classique va se dérouler. Cette fiction n'ayant jamais fait du suspense l'enjeu principal du récit, la relative prévisibilité ne gêne pas dans la mesure où l'exécution du plan du jour conserve ce soupçon de folie qui fait le charme de l'ensemble et dont le rythme enlevé demeure une des clés. Car derrière ces apparences aguichantes où flotte comme un faux parfum de Mission Impossible teinté d'Ocean's Eleven, Hustle n'a pas d'autres ambitions que de proposer - parfois par le biais d'un récital très abouti - un divertissement stylé, toujours fun, drôle à l'occasion et aimant flirter avec un jubilatoire pimenté - ce qui reste à mon sens le plus grand atout de la série - devant les coups d'éclat et d'audace que ces arnaqueurs plein d'assurance et qui n'ont pas froid aux yeux osent monter.

Appliquant méthodiquement la recette d'un formula show classique, chaque épisode est consacré à une arnaque de cette géniale équipe d'escrocs rassemblés dans la perspective de mener à bien quelques coups plus ambitieux que la moyenne. Dotés d'un certain sens éthique qui les détermine dans le choix de leurs victimes, les différents personnages apportent une touche humaine à cet emballage stylé, permettant au téléspectateur de s'attacher à ces protagonistes complices dont les rôles sont précisément répartis. Une partie de l'équipe, en cette septième saison, reste d'ailleurs celle d'origine : à Mickey 'Bricks' Stone, Ash Morgan et le vétéran Albert Stroller, se sont rajoutés depuis la saison 5, deux jeunes gens qui font plutôt figure d'apprentis, Emma et Sean Kennedy, introduits pour remplacer Danny Blue et Stacy Monroe qui conservent les faveurs de nostalgiques (surtout Danny).

Après une saison 6 un peu mitigée mais qui aura eu ses bons moments, ce premier épisode de la saison 7 s'avère à la hauteur des attentes du téléspectateur, introduisant de manière inspirée une dimension plus personnelle à l'arnaque du jour. En effet, la nièce d'Eddie, en visite à Londres, la tête pleine de rêves, se fait escroquer dans une agence de mannequins de quelques centaines de pounds. Plus que l'argent, c'est l'humiliation personnelle qui révolte son oncle. Notre fine équipe d'arnaqueurs peinant justement à arrêter leur choix sur leur prochaine cible, dans un trio sélectionné de représentants corrompus de l'élite, trop interchangeables pour véritablement en appeler à leur sens de l'initiative et à leur amour du risque, ils jettent finalement leur dévolu sur la directrice de l'agence en cause, Wendy Stanton, figure ratée de la mode dont le comportement confusément improbable, aussi caricatural qu'excessif, va constituer un des ressorts comiques les plus constants et jubilatoires de l'épisode.

Hustle délivre un épisode à la mécanique parfaitement huilée, où pointe une maîtrise narrative qui, se confondant à l'assurance sans faille des personnages, se révèle profondément grisante pour le téléspectateur. Bénéficiant d'un rythme extrêmement soutenu et d'un enchaînement de mises en scènes audacieuses pimentées à souhait, on y retrouve un condensé de répliques géniales, de mimiques savoureuses, le tout enrobé dans une présentation volontairement clipesque de circonstances. Tous les ingrédients qui font le charme tape-à-l'oeil de la série, mais aussi ses limites, sont là. Restant prévisible dans son installation comme dans son déroulement, les quelques twists qui savent relever les conclusions des récits ne nous sont pas épargnés. Exploitant également avec entrain la complémentarité pleine de complicité de nos cinq acolytes qui sont emmenés par un Mickey au sommet de son art, l'histoire du jour offre donc un divertissement prenant, qui se savoure sans arrière-pensée et dans lequel on ne s'ennuie pas un seul instant.

Sur la forme, l'épisode conserve un goût prononcé pour ce qui accroche et les effets de style parfois excessifs, proposant une réalisation qui, tout en étant très dynamique, ne se départit jamais d'une volonté d'assurer le spectacle jusque dans certains choix de montage plus ou moins opportuns. La recette fonctionne globalement parce que cela s'inscrit parfaitement dans l'atmosphère de la série, la présentation des twists de fin restant une des bonnes idées de ce visuel.

Enfin, si Hustle demeure un rendez-vous plutôt prisé, la série le doit beaucoup à son casting qui reste son âme et sa fondation, sachant conférer ce petit plus qui fera toute la différence dans certaines scènes. Toujours aussi inspiré, Adrian Lester (Bonekickers) demeure un sacré show-man, efficacement épaulé par Robert Glenister (Jane Hall, Spooks), tandis que Robert Vaughn (Des agents très spéciaux, L'agence tous risques) apporte sa touche de respectabilité. A leurs côtés, Rob Jarvis demeure fidèle à lui-même, tandis que Kelly Adams (Holby City) et Matt Di Angelo (EastEnders) ne dépareillent pas pour compléter l'ensemble (Jaime Murray et Marc Warren ayant quitté la série en 2007, à la fin de la saison 4).

Cependant, il serait impossible d'achever une brève review de ce premier épisode de la saison 7 sans saluer la performance excentrique et décalée à souhait d'une Anna Chancellor (Spooks) très inspirée dans son rôle de directrice d'agence supertitutieuse.

Bilan : Hustle demeure un divertissement-spectacle à l'ancienne, à la dynamique soigneusement huilée, qui sait jouer sur ce charme clinquant un peu désuet, où une équipe complice et plutôt attachante d'arnaqueurs de haut vol se fixe des défis. Conservant les limites du formula show, sans innover, ni présenter d'autres ambitions que celle de proposer une heure de détente télévisuelle à savourer sans arrière-pensée, ni recherche de réalisme, la série bénéficie d'un rythme toujours très rapide et d'une ambiance pleine d'assurance qui sait s'imposer auprès d'un téléspectateur se laissant aisément prendre au jeu.

Ce n'est pas une série indispensable qui constituerait un rendez-vous incontournable chaque semaine, mais Hustle demeure une fiction plaisante, une valeur sûre qui permet de passer une heure divertissante pour se changer les idées et dont les histoires peuvent se suivre de manière indépendante. Soyez donc averti : si vous vous installez devant un épisode, il sera bien difficile d'en décrocher avant la fin !

NOTE : 7/10

Le générique très stylé :

Un extrait de la scène d'ouverture de la saison :

09:08 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bbc, hustle, les arnaqueurs vip, adrian lester, robert glenister, robert vaughn, rob jarvis, matt di angelo, kelly adams, anna chancellor | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2011

(UK) Upstairs Downstairs : Maîtres et Valets dans l'agitation londonienne de 1936

La dernière semaine de 2010 (du 26 au 28 décembre) aura permis à BBC1 de proposer son propre period drama se déroulant dans la première moitié du XXe siècle. Remake, ou plutôt suite, d'un classique des années 70, Maîtres et Valets, qui avait fait les beaux jours d'ITV, Upstairs Downstairs allait, en raison de sa programmation, fatalement subir les comparaisons de la grande réussite de l'automne de... ITV, Downton Abbey. On le pressentait d'emblée, le parallèle - pas forcément des plus justifiés tant l'époque et les enjeux diffèrent, mais qui s'impose malgré toute la bonne volonté du téléspectateur - n'a pas tourné en faveur de la BBC. Car oui, qui l'eut cru, mais nul doute que ITV l'a bien emporté sur la BBC en 2010 dans ce créneau très prisé des reconstitutions historiques...

Pour autant, Upstairs Downstairs mérite plus qu'être seulement balayée par le triomphe de celle qui l'a précédée. Proposée en trois épisodes d'une heure chacun, elle a tout d'abord semblé cumuler les handicaps, avec en plus une entrée en matière ratée, flirtant avec une étrange nostalgie de transition peu opportune. Mais, en dépit d'une introduction malaisée, la série va progressivement réussir à dépasser ses tergiversations initiales. Les deux derniers épisodes vont en effet gagner en intensité comme en intérêt.

Upstairs Downstairs s'ouvre en 1936 peu avant la mort du roi George V. Sir Hallam Holland, un diplomate, et son épouse, Lady Agnes, s'installent au 165 Eaton Place, la demeure qui fut le cadre de Maîtres et Valets. Le jeune couple, décidé à compter dans le quotidien de la haute société londonienne, a la surprise - pas forcément agréable - de voir arriver quelques jours plus tard, Lady Maud, la mère de Hallam, laquelle souhaite, après plusieurs décennies passées hors d'Angleterre, venir finir d'écrire ses mémoires sur place. La soeur d'Agnès, Persephone, les rejoint également. Venue de la campagne du Pays de Galles pour apprendre les bonnes convenances au sein de l'aristocratie londonienne, elle va en même temps découvrir un autre monde, celui de la politique et des idéologies.

La carrière de diplomate de Hallam dépendant également des connexions sociales sur lesquelles il doit pouvoir compter, Lady Agnes est bien consciente de la nécessité d'avoir à disposition un staff complet. Elle embauche pour cette tâche Rose Buck, qui fera le lien avec l'ancienne série, ayant servi les Bellamy jusqu'en 1930, année où s'était achevée l'histoire de Maîtres et Valets. C'est ainsi un personnel très divers, mais finalement aussi relativement restreint ce qui permet une certaine solidarité, qui va finalement être assemblé, même s'il connaîtra quelques aléas au fil des évènements de la série.

Pour nous plonger dans la vie londonienne de 1936, Upstairs Downstairs va mêler la grande Histoire aux histoires personnelles de ses protagonistes. Tandis qu'en toile de fond, l'Allemagne Hitlérienne inquiète des diplomates qui hésitent sur la position à adopter, sur le sol anglais, la série s'arrête sur la politique intérieure, avec la tentation fasciste que représente Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Parallèlement, la famille royale entretient aussi toutes les conversations. Si Edouard VIII a succédé à son père, George V, sa liaison avec une américaine, Mrs Simpson, posent question : le choix entre le trône et une femme se profile à l'horizon.

Après la démonstration proposée par Downton Abbey au cours de l'automne, Upstairs Downstairs était forcément attendu au tournant. Peu importe que le contexte, les lieux ou l'approche des scénaristes soient différents ; peu importe que les deux séries ne s'inscrivent pas dans la même optique et ne partagent pas les mêmes ambitions, notamment au niveau de l'esthétique... Car demeurent quelques fondements clés : le cadre de la haute aristocratie britannique, dans une maison où l'on suit la vie des maîtres des lieux comme des serviteurs. Les parallèles se font naturellement dans notre esprit, souvent même en dépit des efforts du téléspectateur pour essayer de découvrir avec un regard neutre Upstairs Downstairs. On est ici loin du château plein de vie de Downton Abbey. En découvrant le staff, on songe, malgré nous, qu'il est finalement bien peu fourni. Là où la série d'ITV créait une sorte de communauté, Upstairs Downstairs pose un environnement plus proche du téléspectateur et qui se rapproche parfois d'une sorte de huis clos à taille humaine.

Pourtant, ce n'est pas l'ombre de Downton Abbey qui va poser le premier problème que rencontre Upstairs Downstairs. Certes, durant le premier épisode, le téléspectateur se laisse aller à égréner dans son esprit, toutes ces différences que son esprit fait par pur réflexe - la plupart n'étant pas favorables a priori à la fiction de la BBC. Mais s'il prend le temps de réaliser cet exercice de comparaison, au-delà du calendrier de diffusion, la faute en revient en grande partie aux propres scénaristes de la série. Car Upstairs Downstairs débute de manière excessivement poussive, par une longue et lente installation qui fait office d'introduction, occupant les trois premiers quarts d'heure, et au cours de laquelle elle essaye de façon assez maladroite de toucher la fibre nostalgique du téléspectateur. Si j'admets sans difficulté que Maîtres et Valets constitue une institution télévisuelle, elle date quand même de trois décennies. Plus que capitaliser sur un nom mythique, l'objectif principal aurait clairement dû être de conquérir et de toucher un nouveau public, non familier avec cet univers. Or, ce nouveau public ne va pas s'émerveiller sur les longs plans montrant Rose Burke redécouvrant cette maison dans laquelle elle a servi. Cette lente mise en place des personnages et des enjeux donnent l'impression de sacrifier la première heure de narration, qui échoue donc dans le but inhérent à tout pilote : celui de captiver l'attention du téléspectateur. Les dernières minutes et la réception gâchée par l'invitation non intentionnelle du dignitaire nazie offriront les premières petites étincelles qui laissent entrevoir le potentiel dont dispose à l'évidence le récit de la vie de cette maisonnée. La suite va plutôt donner raison au téléspectateur qui aura été patient, sans pour autant pleinement satisfaire.

Si Upstairs Downstairs ne se départit jamais totalement de cette impression que ces trois épisodes ne constituent qu'une forme de mise en bouche, une introduction qui cherche le bon équilibre tout en promettant une suite plus aboutie, les deux heures suivantes vont se révéler beaucoup plus denses et intenses dans les histoires qui s'esquissent. Certes, les rapports entre les différents protagonistes restent relativement prévisibles, les personnages mettent un peu de temps à s'affirmer individuellement et à acquérir une dimension humaine, cependant le côté très choral de la série va être celui qui va fonctionner le premier. Paradoxalement, avant même de s'attacher aux protagonistes, c'est ainsi le cadre et l'univers mis en scène qui retiennent notre attention. Upstairs Downstairs a la chance de se dérouler en 1936 et donc de disposer en toile de fond d'une situation géopolitique, mais aussi intérieure, très trouble, qui ne va pas épargner la maisonnée.

C'est donc par les éléments qui détonnent au sein de ce milieu policé que la série s'affirme tout d'abord, que ce soit à travers le destin personnel de certains personnages, comme la servante juive allemande, ou l'implication politique d'autres membres de la maisonnée, telle la jeune Perséphone ou bien le chauffeur (dans une relation n'étant évidemment pas sans évoquer au téléspectateur celle de Sybil et de son chauffeur ; le fascisme ayant remplacé le socialisme). Si la narration manque trop souvent de subtilité dans sa façon de romancer l'Histoire afin de permettre la rencontre des petites et de la grande, la maîtrise du rythme de l'écriture étant aussi très perfectible, j'avoue avoir vraiment apprécié cet effort d'immersion dans le contexte particulier de l'Angleterre de la fin des années 30. Que ce soit la question du nazisme (la reconstitution de la Bataille de Cabble Street est assez impressionante) ou l'abdication d'Edouard VIII, Upstairs Downstairs s'efforce, avec plus ou moins d'habileté, de nous montrer les réactions diverses des Anglais de l'époque, à travers toute la diversité d'opinions et de milieux représentés dans cette demeure du 165 Eaton Place.

Au final, c'est donc par sa volonté de retransrire la société de son temps et de s'inscrire dans ses enjeux qu'Upstairs Downstairs capte en premier lieu l'intérêt du téléspectateur. Le temps aidant, les personnages s'humanisent progressivement, permettant, au cours du troisième épisode, de trouver peu à peu un semblant d'équilibre satisfaisant dans la maisonnée. L'atmosphère apparaît plus intimiste que dans Downton Abbey. Il y a une solidarité forte qui se crée finalement entre tous les habitants, qui confère une proximité absente de la série de ITV. Je pense donc qu'il y a bien la place pour Upstairs Downstairs dans les programmes britanniques de l'an prochain, à condition de poursuivre sur les bases auxquelles parvient enfin la fin du dernier épisode et en soignant l'homogénéité globale d'un récit trop éclaté.

Sur la forme, Upstairs Downstairs fait preuve d'une grande sobriété. Le clinquant de certains décors reste étonnamment tempéré par une mise en scène toute en retenue, qui s'inscrit dans cette ambition un peu vaine de poursuivre l'oeuvre de Maîtres et Valets et d'en appeler donc à une forme de nostalgie. La réalisation, comme la musique en arrière-plan, marquent donc par leur relative neutralité d'ensemble. Le visuel n'a rien de l'esthétique aboutie et fascinante de Downton Abbey ; ce qui lui permet au moins de clairement s'en différencier sur ce plan.

Pour mettre en scène ce récit pas toujours très homogène, le casting se révèle solide, même si certains vont rester un peu en retrait. C'est une conséquence de la difficulté que connaît la série pour bien s'installer et donner vie et, surtout, une personnalité propre et définie à chacun de ses personnages. Le couple Holland est très bien interprété par Ed Stoppard (Any human heart) et Keeley Hawes (Spooks, Ashes to Ashes). A leurs côtés, Claire Foy (Little Dorrit, Going Postal) n'a pas un personnage facile, mais elle est, comme toujours, lumineuse dans certaines scènes. Signe de l'héritage qu'elle revendique, on retrouve également au casting les deux actrices qui eurent l'idée du concept à l'origine de Maîtres et Valets au début des années 70 : Eileen Atkins (La taupe, Psychoville) incarne Lady Maud, tandis que Jean Marsh (Doctor Who) retrouve (assez paradoxalement puisque 6 ans se sont "fictivement" écoulés, mais 30 ans dans la réalité) son personnage d'origine, Rose Buck. Parmi les autres membres du staff, on retrouve d'autres habitués du petit écran britannique, comme Anne Reid (Bleak House, Five Days), Nico Mirallegro (Hollyoaks), Neil Jackson (Flashforward, Make it or break it), Adrian Scarborough (Cranford, Psychoville, Gavin & Stacey) ou encore Art Malik (Holby City, The Nativity). Enfin, en ce qui concerne les acteurs plus secondaires, en dehors de la maison, je citerais la présence de Blake Ritson (Emma) que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, en frère inquiet du futur roi abdicateur et ami proche du maître de maison.

Bilan : Ne se départissant jamais de cette impression qu'il s'agit seulement d'une introduction à une série à venir, les trois heures d'Upstairs Downstairs vont permettre à la série de progressivement s'affirmer, gagnant en densité narrative et en intensité émotionnelle. Mais si elle exploite à propos le contexte particulier de cette année 1936, elle peine à trouver ce liant nécessaire entre les différentes storylines qui aurait permis un récit homogène. Si Upstairs Downstairs propose donc des histoires trop éclatées et relativement prévisibles, elle laisse cependant entrevoir un réel potentiel qui peu à peu, trop lentement, semble se construire.

Sans occulter ces défauts, j'avoue avoir pris du plaisir à regarder les deux dernières heures, après m'être un peu ennuyée devant la première. J'ai donc envie d'espérer que la série puisse aller crescendo et nous proposer une suite plus aboutie.

NOTE : 7/10

La bande-annonce :

18:54 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bbc, upstairs downstairs, ed stoppard, keeley hawes, jean marsh, eileen atkins, claire foy, anne reid, nico mirallegro, neil jackson, adrian scarborough, art malik, blake ritson | ![]() Facebook |

Facebook |