05/01/2013

(Mini-série UK) Restless : un beau portrait de femme sur fond de jeux d'espions paranoïaques

Au cours de la période des fêtes en Angleterre, outre des épisodes spéciaux de diverses séries, on retrouve aussi des fictions originales prévues pour l'occasion. Une réussite notable est à signaler pour cette fin 2012, venant conclure de belle manière une année qui aura été assez mitigée. BBC1 a en effet proposé à ses téléspectateurs Restless, une mini-série, en deux parties d'1h30, diffusée les 27 et 28 décembre 2012. Il s'agit de l'adaptation d'un livre de William Boyd (publié en France sous le titre La vie aux aguets), écrivain dont on se souvient que Channel 4 avait diffusé l'adaptation d'un autre de ses romans fin 2010, Any Human Heart. Bénéficiant d'une belle mise en scène, Restless dresse un prenant portrait de femme, tout en renouant avec les codes les plus efficaces des fictions d'espionnage (oui, ce début d'année est placé sous le signe de l'espionnage !). Un bien plaisant visionnage pour commencer 2013 !

Restless débute dans les années 1970. Ruth Gilmartin, une doctorante de Cambridge, est en route pour rendre visite à sa mère, Sally. Mais cette dernière est particulièrement nerveuse et fébrile lorsque Ruth arrive avec son fils. Paranoïaque, elle est persuadée que, depuis que sa photo a été publiée dans un journal local, elle a été placée sous surveillance. Elle pense même sa vie en danger. Ruth balaie ces inquiétudes d'un revers de main sans les comprendre. Pour justifier ses craintes, Sally décide qu'il est temps de confier à sa fille des secrets issus d'un passé qu'elle a laissé depuis longtemps derrière elle. Elle lui remet un dossier dont le récit commence en 1939, à Paris. Elle s'appelait alors Eva Delectorskaya...

Réfugiée russe en France à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, elle est recrutée, après le meurtre de son frère par des fascistes, par Lucas Romer qui lui propose de rejoindre les services de renseignements britanniques. Un entraînement en Ecosse plus tard, elle est affectée à une compagnie du nom de AAS Ltd qui s'occupe de désinformation sur le continent européen. Que s'est-il donc passé pour Eva durant la Seconde Guerre Mondiale qui lui fait craindre pour sa vie trois décennies après ? Au fil de sa lecture, Ruth découvre une facette de sa mère dont elle ignorait tout, tout en essayant de l'aider à apaiser ses inquiétudes dans le présent. Le temps semble venu de solder le passé, à moins de risquer de rester à jamais aux aguets en attendant que le couperet tombe.

Restless est un thriller qu'entoure un parfum de sourde paranoïa. C'est une fiction qui prend le temps de construire son ambiance, ne dévoilant ses cartes et les dessous de ses intrigues que progressivement. On aurait pu craindre que les constants aller-retours entre les années 40 et les années 70 portent atteinte à l'homogénéité du récit, il n'en est rien : dans l'ensemble, la mini-série parvient à bien gérer cette double construction en parallèle. Même si, en terme d'intensité et d'intérêt suscité, il faut reconnaître que les évènements qui se déroulent durant la Seconde Guerre Mondiale l'emportent du fait de leur force dramatique.

Ils sont l'occasion pour Restless de se réapproprier efficacement les codes classiques des fictions d'espionnage, en éclairant un enjeu particulier : celui de la maîtrise de l'information, ou plutôt de la désinformation. Partant de Belgique, sa mission entraînera Eva jusqu'aux Etats-Unis, durant les mois qui précèdent Pearl Harbor, pour tenter de rallier l'opinion publique américaine à l'idée d'entrer en guerre. Si cet éclairage est assez original, les développements suivent, eux, une approche autrement plus classique, jusqu'à l'ultime twist. Sans être exempt de reproche dans la manière dont l'intrigue se met en place, l'histoire reste rondement menée, ponctuée de passages de forte tension particulièrement réussis. Elle se révèle ainsi des plus prenantes.

Au-delà du thriller, l'attrait de Restless doit aussi beaucoup à ses personnages. La partie se déroulant dans les années 40 permet d'apprécier le développement d'Eva : c'est un portrait assez fascinant qui s'esquisse sous les yeux du téléspectateur. Celui d'une jeune femme ordinaire qui se transforme et mûrit face à l'extraordinaire : de l'innocente réfugiée endeuillée, hésitante, manquant de confiance, elle devient peu à peu une espionne aguerrie. Son entraînement lui fait prendre conscience de ses capacités, tandis que les épreuves qu'elle devra ensuite affronter achèvent de l'endurcir. Des jeux d'espion aux jeux des sentiments, elle fait ses choix et les assument, gagnant en ampleur au fil de ces trois heures. Pleine de ressources, volontaire, mais avec aussi ses points vulnérables, notamment face à son supérieur hiérarchique, elle est une belle figure de fiction auprès de laquelle le téléspectateur va s'investir.

Dans les années 70, la paranoïa est également là, mais la tension se fait plus psychologique. Les craintes de Sally/Eva mettent du temps à être explicitées. Si bien que ce versant de la mini-série vaut surtout pour son traitement des rapports mère/fille, évoquant notamment l'impact des révélations relatives à la véritable identité de sa mère sur Ruth. Restless offre sans doute ici un récit plus limité, mais elle s'en sort pourtant relativement bien dans un registre plus intimiste. C'est à nouveau dans sa manière d'éclairer les fortes personnalités de ces deux femmes que la mini-série se démarque, d'autant qu'elles développent une dynamique très intéressante. Leur histoire offre un fil rouge complémentaire aux évènements des années 40, culminant dans une confrontation finale vers laquelle toute la mini-série est construite.

Si le récit est efficace et retient l'attention de bout en bout, c'est aussi parce qu'il se dégage une atmosphère particulière de Restless qui sait parfaitement happer le téléspectateur : la mini-série doit ici beaucoup à une mise en scène très soignée. Le récit est globalement superbement porté à l'écran, renforçant l'implication du téléspectateur dans la destinée d'Eva. Non seulement la réalisation est appliquée, offrant quelques plans très inspirés, mais c'est aussi toute la reconstitution, des années 40 comme des années 70, qui est particulièrement belle. La photographie trouve les bonnes teintes ; les tenues des personnages sont très bien choisies. Et la bande-son parachève de poser l'ambiance de la plus convaincante des manières.

Enfin, Restless bénéficie d'un très solide casting. Pour ses passages se déroulant dans les années 40, la mini-série réunit dans ces jeux d'espion létaux une Hayley Atwell (The Prisoner, Les Piliers de la Terre, Any Human Heart) tout simplement rayonnante et un Rufus Sewell (Eleventh Hour, Les Piliers de la Terre) intriguant et mystérieux à souhait, tous deux ayant trouvé immédiatement le ton juste pour leurs personnages respectifs. Quant aux années 70, si elles tiennent malgré tout très bien, elles le doivent beaucoup à l'assurance de Michelle Dockery (Downton Abbey) et à la sobriété de Charlotte Rampling, interprétant Eva plus âgée, qui apportent une vraie classe à leurs personnages. Michael Gambon (Perfect Strangers, Wives & Daughters) joue alors Lucas Romer devenu un Lord anglais. Chacun de ces acteurs délivre une prestation impeccable, qui contribue à la force du récit. Parmi les rôles plus secondaires, notez également la présence notamment d'Adrian Scarborough (Cranford, Upstairs Downstairs) ou encore de Thekla Reuten (Sleeper Cell, Hidden).

Bilan : Restless est une mini-série efficacement construite, à l'esthétique soignée et aboutie. Elle nous plonge dans une diffuse ambiance paranoïaque, retranscrivant des jeux d'espion qui gagnent en ampleur et en force au fil du récit. Portée par un très solide casting, elle fait preuve d'une intéressante maîtrise pour conduire le double récit mis en scène entre les années 40 et les années 70. Cependant elle reste aussi un superbe portrait de femme, évoquant une héroïne, marquée par les bouleversements européens du XXe siècle, que l'on voit s'affirmer sous nos yeux. Sans être exempt de tout reproche dans certains des choix narratifs faits, Restless offre 3 heures prenantes qui devraient plaire à plus d'un téléspectateur, amateur d'espionnage et au-delà.

NOTE : 7,75/10

La bande-annonce de la série :

20:05 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : restless, bbc, hayley atwell, rufus sewel, michelle dockery, charlotte rampling, michael gambon, adrian scarborough, bertie carvel, julian firth, thekla reuten, kevin guthrie, michael peter willis, tom brooke, david butler, catherine harvey, james norton, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2011

(Pilote US) Luck : une immersion ambitieuse dans les coulisses des courses hippiques

Comme un cadeau de Noël avant l'heure, HBO a proposé ce dimanche, à la suite du season finale de Boardwalk Empire, le pilote d'une de ses nouveautés très attendues de 2012, dont la diffusion débutera le 29 janvier prochain : Luck. Sur le papier, le pedigree de cette série sonne particulièrement impressionnant : créée par David Milch (Deadwood, John from Cincinnati), avec un premier épisode réalisé par Michael Mann, elle rassemble également un casting cinq étoiles emmené par Dustin Hoffman.

En fait, Luck, c'est la série que David Milch, passionné de courses hippiques, a toujours voulu porter à l'écran. C'est donc un univers particulièrement complexe qu'elle dévoile en ce premier épisode. Mes seules connaissances de ce milieu remontant à mes visionnages d'antan de L'Etalon Noir, les dialogues, surtout ceux liés aux enjeux d'argent, m'ont paru parfois très cryptiques. Seulement, il y a aussi quelque chose dans l'ambiance de ce pilote qui vous scotche devant votre écran, et vous donne vraiment envie d'apprendre à comprendre la série.

Luck nous plonge dans le milieu des courses de chevaux, en s'intéressant plus particulièrement aux vies de tous ceux qui gravitent autour des intérêts financiers que brasse cet univers. Qu'ils soient simples amateurs de courses en quête de sensations, entraîneurs, propriétaires, jockeys ou encore parieurs à temps plein, ce pilote prend son temps pour esquisser les premiers traits et installer une riche galerie de protagonistes, transposant à l'écran, dans toute sa diversité, la population bigarrée fréquentant les hippodromes. L'argent aiguise logiquement les appétits de chacun, et l'épisode ne cache pas la part d'ombre de ce milieu.

C'est sur la sortie de prison de "Ace" Bernstein que le pilote s'ouvre ; cela va être l'occasion de le voir renouer avec ses anciennes connaissances pour lesquelles il a accepté sans les trahir sa sentence. Son chauffeur a déjà organisé les bases de son retour, prenant une licence de propriétaire de chevaux à son propre nom ; il servira de couverture pour son patron. Tout en suivant les premiers jours à l'air libre de Ace, l'épisode éclaire également tout le quotidien d'un hippodrome, se concentrant sur tous les participants à ce milieu, et notamment sur un groupe de parieurs qui mise très gros en ce jour de course, visant rien moins que le prix de 2 millions de dollars.

Le pilote de Luck marque tout d'abord par sa faculté à retranscrire l'atmosphère très particulière qui entoure les courses hippiques. Tout en introduisant une galerie de personnages vite identifiables, qu'il restera ensuite à développer, sa grande réussite est de savoir parfaitement capturer la fièvre et toutes les tensions qui règnent au sein d'un hippodrome. Car le monde des turfistes se résume à deux centres d'intérêt qui fusionnent, grâce aux paris, lorsque la course est lancée : les chevaux et l'argent. Si ce milieu a des codes et un langage qui lui sont propres, le pilote n'en transmet pas moins au téléspectateur leur fébrilité caractéristique. Et c'est ainsi qu'à travers le regard des protagonistes, on se laisse gagner par l'excitation de la course, se surprenant à vibrer ou à frémir devant ces scènes qui rythment la vie d'un hippodrome.

En filigrane cependant, un glissement plus sombre s'opère : le dollar finit par éclipser les animaux, et c'est vers l'envers des jeux d'argent que nous conduit la série. Car les enjeux financiers assouplissent la moralité de bien des ambitieux. Au-delà du groupe de parieurs qui entend rafler le gros lot lors de la prochaine journée de courses, le pilote esquisse en arrière-plan une toile plus complexe d'intérêts contradictoires. Au plus près du terrain, la sincérité même de la compétition est questionnée dès lors que des personnes qui connaissent intimement les animaux font eux-mêmes des paris. A l'autre extrêmité, il faut aussi évoquer tous les commanditaires et organisateurs de ce business lucratif qui brasse tant d'argent. L'épisode reste pour le moment évasif sur ce plan, mais suivre le personnage de Ace permet aux premières pièces de ce tableau plus global de se mettre en place. Et la bande-annonce qui conclut l'épisode laisse entendre que c'est vers ces sujets aux thématiques presque mafieuses que s'orientera la suite de la saison.

Si la curiosité du téléspectateur est piquée, il faut cependant reconnaître le second trait de ce pilote est assurément sa complexité. Les dialogues y sont souvent assez cryptiques, et les tenants et aboutissants des intrigues un peu abstraits. Luck est une série devant laquelle le téléspectateur, étranger à l'univers dépeint, a le sentiment d'être réduit au statut frustrant de simple profane. Cependant, paradoxalement, cette approche singulière n'amoindrit pas l'intérêt que va susciter le milieu des courses. Elle confère au contraire au récit une impression d'authenticité et une forme de légitimité qui donnent au téléspectateur une envie supplémentaire de s'investir dans cette fiction. Car si le sujet est d'approche compliquée, sa richesse apparaît évidente.

Plus généralement, il faut se souvenir que l'opacité des débuts des oeuvres de David Milch reste une de leurs caractéristiques, c'est pourquoi l'introduction un peu abrasive de Luck ne doit pas rebuter : si l'écriture du scénariste fonctionne comme il se doit, ce sera au fil de la saison, à mesure que les épisodes vont passer, que tout se connectera et que le plein potentiel de l'histoire sera complètement dévoilé et exploité. Pour le moment, on l'entrevoit dans certaines scènes, et on le perçoit bien présent en arrière-plan. Une fois ce pilote terminé, le téléspectateur n'a au fond qu'un seul souhait : ouvrir en grand cette porte d'entrée que l'épisode se contente de seulement entrouvrir, afin d'apprécier pleinement la découverte, incontestablement ambitieuse, d'un milieu hippique très prenant.

Si Luck réussit si bien l'installation de son atmosphère, il le doit aussi beaucoup à sa forme. L'esthétique d'ensemble est à la hauteur de la réputation de Michael Mann. La réalisation est superbe, et la photographie très soignée. La caméra, nerveuse, nous fait véritablement prendre le pouls de ce milieu et percevoir les dynamiques qui le traversent. Le terme "immersion" acquiert tout son sens. Après, peut-être est-ce l'amatrice d'équitation qui parle ici, mais je dois avouer que les reconstitutions sur l'hippodrome m'ont vraiment coupé le souffle ; au-delà des courses, la seule scène d'entraînement dont nous sommes le témoin, de ce cheval qui peu à peu accélère, capture à merveille l'osmose du cavalier et de sa monture, pour un spectacle presque magique. J'en ai eu des frissons devant mon écran. De plus, Luck dispose également d'une bande-son travaillée qui contribue à construire l'ambiance, avec notamment un superbe générique dont la musique permet de démarrer la série dans les meilleures dispositions.

Enfin, Luck bénéficie d'un impressionnant casting, et ses acteurs ne demandent qu'à pouvoir pleinement s'exprimer à partir de toutes les thématiques à explorer dont recèle la série. Outre Dustin Huffman, passant pour l'occasion du grand au petit écran, on retrouve également Dennis Farina (New York Police Judiciaire), John Ortiz, Richard Kind (Spin City), Kevin Dunn (Samantha Who), Michael Gambon, Ian Hart (Dirt), Richie Coster, Jason Gedrick (Windfall), Kerry Condon, Gary Stevens, Tom Payne (Waterloo Road), Jill Hennessy et Nick Nolte. Luck étant une série chorale, cette solidité est un important atout ; à elle de savoir bien l'exploiter.

Bilan : Projet original ambitionnant de plonger le téléspectateur dans le milieu des courses hippiques, ce pilote d'exposition capture à merveille la fébrilité et l'atmosphère qui règnent aussi bien dans les coulisses que sur la piste d'un hippodrome. Cette réussite s'explique par une écriture dense, mais aussi par la superbe réalisation, parfaitement maîtrisée, qui l'accompagne. L'impression d'authenticité est renforcée par la complexité de l'univers dans lequel le téléspectateur est introduit sans transition, ni effort d'explication. C'est un parachutage qui peut un instant dérouter, mais la richesse qui transparaît éveille la curiosité, en dépit du manque d'accessibilité immédiate.

Par conséquent, le reproche qui pourra être formulé à l'encontre de Luck sera sans doute qu'elle démarre en réclamant de la patience au téléspectateur. Mais si tout fonctionne, l'investissement sur les moyen et long termes méritera assurément le détour. C'est une série qui s'inscrit dans la durée. A découvrir en connaissance de cause ; mais comptez-moi dans le lot des curieux !

NOTE : 8/10

La bande-annonce de la série :

Le générique :

18:13 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : luck, hbo, david milch, dustin huffman, dennis farina, john ortiz, richard kind, kevin dunn, michael gambon, ian hart, richie coster, jason gedrick, kerry condon, gary stevens, tom payne, jill hennessy, nick nolte | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2011

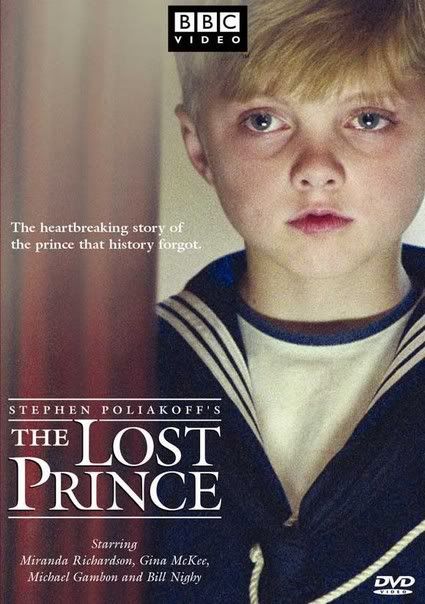

(Mini-série UK) The Lost Prince : un portrait intimiste au coeur des tourbillons de l'Histoire

The story of the prince that history forgot.

L'actualité du petit écran a beau avoir été très riche ces derniers jours, c'est finalement vers des explorations téléphagiques plus anciennes que je me suis tournée. Non seulement parce qu'il faut bien que je me plonge de temps en temps dans ma (haute) pile de DVD à voir, mais aussi parce que les découvertes que j'y fais sont bien trop captivantes pour que je songe à leur préfèrer des pilotes de concept au parfum confusément anachronique, de remake inutile ou d'énième déclinaison d'ersatz Shonda Rhimes-iens exotiques, proposés en ce début de mois de janvier aux Etats-Unis. Pourtant j'ai bien tenté de jeter un oeil à tout cela ; mais que voulez-vous, la fiction qui a retenu mon attention cette semaine date de 2003. Elle s'intitule The Lost Prince ; et elle, elle a le mérite de me rappeler pourquoi je suis téléphage.

Saluée et récompensée jusqu'aux Etats-Unis où elle a remporté en 2005 l'Emmy Award de la meilleure mini-série, il s'agit d'une fiction d'une durée totale de 3 heures, composée de deux parties d'une heure et demie chacune. Son visionnage s'inscrit dans le cycle de découvertes des oeuvres de Stephen Poliakoff entamé depuis quelques mois, et au cours duquel j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Perfect Strangers, puis dernièrement de Shooting the Past. J'avoue que ma fascination grandissante pour le style qui marque ces fictions a encore pris une autre dimension en regardant The Lost Prince.

The Lost Prince couvre une décennie de bouleversements politiques européens, s'ouvrant durant le Noël 1908 et se terminant en 1919 dans les ruines d'une Première Guerre Mondiale qui aura redessiné géopolitiquement et constitutionnellement une Europe où le temps n'est plus aux monarchies. Marquant la fin d'une époque, elle nous relate ces évènements de la perspective d'une famille royale britannique au sein de laquelle se joue un autre drame, plus personnel.

Car The Lost Prince s'appelle John. Il est le plus jeune fils du roi George V et de la reine Mary. Atteint d'épilepsie depuis son plus jeune âge et ayant eu une enfance marquée par des violentes crises soigneusement dissimulées par sa famille, sa santé précaire a également empêché le garçon de s'épanouir normalement, souffrant d'un léger retard dans ses capacités mentales. Devant l'inéluctabilité d'une situation de plus en plus difficile, souhaitant évacuer artificiellement cette douleur et le soustraire à tout regard extérieur, ses parents organiseront son éloignement, le tenant à l'écart de la cour et des mondanité où il ne pouvait être qu'une source d'embarras. D'abord reclus dans une maison attenante, il finira par être envoyé dans une ferme loin de tout à la campagne.

C'est cette courte vie aux accents tragiques que la mini-série nous relate, explorant les relations du prince avec son entourage. Au centre de son univers, il y a Lalla, sa fidèle nourrice, qui restera jusqu'au bout son plus précieux soutien. Mais sa famille demeurera également une constante. Si John n'entretiendra que des rapports excessivement distendus avec des parents peu enclins naturellement à exprimer des sentiments mais qui souffrent profondément de leur impuissance face à son état, il conservera toujours une relation pleine de complicité avec un de ses frères, George, à peine plus âgé que lui, égaré lui-aussi dans ce jeu des apparences où ce qui est socialement attendu de lui ne lui correspond absolument pas.

John mourut finalement à l'âge de 13 ans, en 1919, d'une crise d'épilepsie plus violente que les autres, concluant une mini-série assurément poignante à plus d'un titre.

Dense et théâtrale, bénéficiant d'une narration admirablement maîtrisée de bout en bout, The Lost Prince est une mini-série aboutie qui s'inscrit dans les thématiques chères à Poliakoff - la famille, l'Histoire - tout en y apportant un souffle supplémentaire par rapport aux autres mini-séries dont j'ai déjà pu vous parler (Perfect Strangers comme Shooting the Past) : ici, l'Histoire ne se re-découvre pas dans les images d'archives, elle s'écrit sous nos yeux, ajoutant une dimension émotionnelle encore plus intense.

The Lost Prince, c'est tout d'abord une histoire familiale. C'est un drame humain pudique qui ne verse jamais dans le larmoyant facile. C'est un portrait plein de vie d'un garçon, puis d'un adolescent dynamique, dont la mini-série va s'attacher à suivre le quotidien. Si son handicap est traité avec beaucoup justesse, mais aussi de pudeur, c'est également parce qu'il confère à John l'insouciance de ceux dont l'état leur permet de ne pas être astreint à l'étiquette sociale rigide de leur statut, pouvant ainsi énoncer sans sourciller des vérités crues que personne n'oserait formuler à voix haute dans ce monde d'apparences. Une liberté mise en exergue tout au long du récit que lui envie son frère George, insupporté par la pensée de la carrière militaire déjà régentée qui l'attend. Les destinées parallèles, toutes aussi peu enviables, des deux frères, constituent un fil rouge narratif des plus opportuns. L'intensité des rapports fraternels que les deux garçons partagent, par contraste à la distance que maintient le reste de la famille, est aussi très émouvante, apportant à John une chaleur humaine dont il a besoin même s'il n'en a pas toujours conscience. C'est dans cette optique qu'il faut aussi saluer le rôle que joua Lalla, nourrice tellement attentionnée et obstinée qu'elle se substitua en bien des points à une mère dont le statut empêchait qu'elle remplisse cette fonction.

The Lost Prince apparaît donc à la fois comme un portrait intime, mais aussi comme une immersion dans un certain microcosme monarchique, qui va lui permettre de relier naturellement ces histoires personnelles à des évènements d'une toute autre dimension, tout aussi déstabilisant pour la famille royale.

The Lost Prince, c'est aussi en arrière-plan des pages d'Histoire troublée qui se tournent sans complaisance. C'est le récit d'une décennie de redistribution des cartes en Europe que la monarchie britannique va s'efforcer de traverser en dépit d'une hostilité grandissante à son égard. Comme toujours, la narration de Poliakoff fonctionne pleinement, avec une intensité fascinante, par le biais des symboles et des mises en scène. A travers les leçons du précepteur de John, matérialisées par ces présences de personnalités décorées et imposantes lors de l'enterrement d'Edouard VII, nous entrevoyons l'étendue de toute cette parenté royale, de degré plus ou moins proche, qui règne aux quatre coins de l'Europe. La Première Guerre Mondiale va venir bouleverser cet échiquier politique, faisant perdre leurs derniers repères à un couple royal qui subit même la méfiance de son propre peuple, allant jusqu'à devoir abandonner le nom aux consonances germanophones que la famille porte.

Les cousins, proches d'hier, se transforment en ennemis. Emportés par les chaos de l'Histoire, certains abdiquent, d'autres sont renversés. Parmi ces monarques déchus aux destinées incertaines, c'est sur le sort d'une famille particulière, celle à la fin la plus tragique, que la mini-série va s'arrêter : les Romanov, à travers deux moments clés. C'est tout d'abord en un temps d'insouciance que nous les rencontrons quand, en cousin de George V, Nicolas II rendit visite à ce dernier, accompagné de toute sa famille, notamment de ses quatre filles tout de blanc vêtues qui fascinèrent tant le jeune John. Une famille qui, à la différence de sa consoeur anglaise, vit encore dans une conception d'absolutisme, sans avoir l'habitude des compromis, comme le souligne l'attitude adoptée par la Tsarine, accentuée par les tergiversations sans fin de Nicolas II. Nous ne reverrons ensuite la famille du Tsar que dans l'imagination de John. Pour sauver sa position fragilisée, alors que partout en Europe les monarchies disparaissent, George V fera pression pour que l'Angleterre n'accueille pas ces souverains russes déchus si impopulaires auprès de son opinion publique. Dans un style propre à Poliakoff, celui d'un récit indirect distant, le téléspectateur assistera à leur exécution, qui entérinera définitivement la fin d'une époque.

Fascinante par le traitement qu'elle propose de cette multiplicité des thématiques abordées, The Lost Prince est également une mini-série pleinement aboutie sur la forme. Elle porte ici la marque caractéristique de son auteur. Sa réalisation, soignée, trouve en effet une inspiration théâtrale dans laquelle elle s'épanouit. Certains mises en scène versent dans une symbolique soigneusement étudiée, où le poids et la force des images se veulent bien plus parlant que des dialogues qui sont parfois absents de ces passages. A ce titre, je pense que la scène qui m'a le plus marqué se situe au début de la deuxième partie. Alors que l'Europe est en ébulition, suspendue à la réaction russe et allemande suite à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, on y voit le Tsar Nicolas II s'adonner insouciant à sa passion pour la natation sous les yeux de sa famille rassemblée. Sur le côté, les militaires attendent son ordre de mobilisation, tandis que la devanture dans laquelle la famille tsariste est confortablement installée, d'une couleur rouge sombre, se reflète dans l'eau jusqu'à la forme allongée de Nicolas II, lequel porte également un costume de la même couleur. Cette ombre rouge qui s'étend, c'est celle du sang. C'est le destin de cette famille qui bascule par la décision alors prise et l'engrenage qui s'enclenche. Ce passage est un vrai modèle du genre.

De plus, The Lost Prince porte également la marque musicale de Poliakoff, avec une utilisation fréquente, résolument intégrés au récit, de morceaux de musique classique qui retranscrivent à merveille la tonalité des scènes qu'ils accompagnent. Elle sublime certains passages, et son apogée se trouve sans doute dans le récital final délivré par John, poignant d'une intensité émotionnelle où percent tant de regrets qu'elle en bouleverse la famille royale comme le téléspectateur.

Enfin, The Lost Prince ne serait sans doute pas cette oeuvre magistrale sans la performance d'ensemble que délivre son superbe casting. Il faut tout d'abord saluer les plus jeunes qui remplissent admirablement leur rôle, Daniel Williams (Frankenstein), puis Matthew James Thomas (Britannia High) incarnant tour à tour un prince John touchant, à la fois fragile et plein de vie. Brock Everitt-Elwick (Bonkers), puis Rollo Weeks leur offriront un pendant parfait, dans le rôle de son frère George.

Du côté des adultes, on retrouve des acteurs confirmés qui trouvent ici l'occasion de nous rappeller tout le bien que l'on pense d'eux : Gina McKee (The Forsyte Saga, The Silence) est une Lalla dévouée, Tom Hollander (Cambridge Spies, The Company, Desperate Romantics, Rev, Any Human Heart) un roi George V navigant à vue en ces temps si troublés, Miranda Richardson (Rubicon) une reine Mary tout en retenue et en dignité dont la sensibilité perce à l'occasion l'apparence froide qu'elle s'est construite. Enfin Bill Nighy (State of Play) est, comme toujours, excellent. Parmi les autres acteurs, signalons la présence de Michael Gambon en Edward VII vieillissant, la reine Alexandra étant interprétée par une émouvante Bibi Anderson.

Bilan : Bénéficiant d'une écriture aboutie, maniant avec habileté l'art de la mise en scène et des symboles, The Lost Prince est une mini-série touchante, profondément humaine, qui propose un portrait attachant et sensible de ce prince oublié. A travers sa brève vie, elle nous immerge dans le milieu codifié et rigide d'une monarchie à la légitimité vacillante, au centre duquel on trouve une famille royale britannique luttant pour sa survie face à l'Histoire qui est en marche, perdant ses repères et isolée dans la guerre comme face aux révolutions qui ont lieu sur le continent européen.

Rejoignant certaines thématiques chères à Poliakoff comme la famille et l'Histoire, The Lost Prince mérite sa place au sein de ces incontournables oeuvres qui ont donné ses lettres de noblesse au petit écran. Indispensable.

NOTE : 9,25/10

Un extrait - la scène (qui me fait fondre en larmes) du récital à la fin :

Le thème musical :

14:45 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, the lost prince, stephen poliakoff, miranda richardson, gina mckee, michael gambon, bill nighy, daniel williams, matthew james thomas, brock everitt-elwick, rollo weeks, bibi anderson | ![]() Facebook |

Facebook |

26/12/2010

(UK) Doctor Who, Christmas Special 2010 : A Christmas Carol

"Tonight, I'm the Ghost Of Christmas Past."

Aujourd'hui, cédons à une tradition désormais gravée dans les moeurs téléphagiques. En quelques années, l'épisode de Noël de Doctor Who sera devenu un rituel quasi-immuable pour terminer chaque 25 décembre. Quelque part entre la bûche glacée et l'inévitable repas de famille interminable, on sait qu'il sera là et nous attendra afin de préserver l'esprit de Noël pour encore quelques heures. Je n'ose même plus imaginer cette fête sans ce moment de magie Who-esque pour la conclure.

L'an dernier, les adieux avec Ten avaient quelque peu obscurci l'ambiance de conte féérique que prennent traditionnellement ces épisodes au goût particulier. Cette année, pour le premier Christmas episode d'Eleven, Steven Moffat renoue donc avec ce qui est déjà une "tradition", en proposant une adaptation libre d'une des plus célèbres histoires du genre, A Christmas Carol, de Dickens.

La saison 5 s'étant achevée sur un mariage, c'est donc fort logiquement que nous retrouvons Amy et Rory en pleine lune de miel, profitant des plaisirs d'une croisière intergalactique. Mais leur vaisseau rencontre des difficultés et doit procéder à un atterrissage d'urgence sur une planète colonisée, dont l'atmosphère est constituée d'étranges nuages qui provoquent de graves turbulences et les empêchent de se poser. Pour leur ouvrir un passage, il convient d'écarter ce brouillard opaque, parcouru par des hordes de poissons. Or c'est un habitant des lieux, Kazran Sardick, qui possède la seule machine capable de contrôler ces nuages. Mais, vieillard aigri par la vie et enfermé dans sa solitude, il refuse obstinément d'accéder au message de détresse envoyé par le vaisseau qui compte à son bord plus de 4000 passagers.

Ne pouvant maîtriser l'appareil, le Docteur prend rapidement conscience que la seule façon de sauver Amy, Rory et tous les passagers du vaisseau en perdition va être d'éveiller l'étincelle d'humanité qui existe encore au plus profond de Kazran Sardick, dont l'existence lui est indiqué par le fait, pas si anodin, qu'il se soit retenu au dernier moment de frapper l'enfant qui l'avait provoqué. Pour ramener à temps cette parcelle de compassion à la vie, le Docteur choisit de se plonger dans le passé du vieil homme, devenant pour un temps, un "fantôme de Noël". Sans savoir qu'en cherchant à adoucir cette vie, il va en même temps confronter celui dont il veut ressusciter l'humanité à un drame encore plus bouleversant.

A priori, adapter un classique parmi les classiques de Dickens à la sauce Doctor Who, cela consistait déjà en soi un challenge de taille qui pouvait générer quelques doutes : il s'agissait d'insuffler cette petite dose aussi indispensable qu'indéfinissable de magie à un récit déjà très balisé. Heureusement, ces craintes vont rapidement se dissiper à mesure que l'aventure prend forme. En effet, la première réussite de l'épisode va être de savoir concilier la rencontre de ces deux univers. Empruntant à l'histoire d'origine son atmosphère victorienne, sans abuser d'effets spéciaux, de la machine à l'esthétique baroque spécialement conçue pour Sardick aux poissons qui hantent les brouillards qui s'abattent sur la ville, c'est un univers à la fois féérique et sombre que les yeux du téléspectateur découvrent.

Le décor remplit son office, telle une invitation grisante pour apprécier la démesure de l'imaginaire ainsi esquissé. Si les ingrédients se mettent naturellement en place, l'épisode ne va véritablement démarrer que lorsqu'il embrasse sa nature particulière d'épisode de Noël, à partir du moment où le Docteur, incarnation du "ghost of christmas past", entreprend de remonter le temps pour réécrire les Noël de Kazran, afin de raviver cette flamme d'humanité oubliée. Le scénario ne s'épargne certes aucun poncif, à l'image de la balade en traîneau, mais il prend soin de les adapter aux particularités de cet univers dans cet étonnant faux cadre aquatique où ils apparaissent finalement plus comme des clins d'oeil. Sachant aussi exploiter toutes les ambivalences inhérentes à ce monde, il confèrera ainsi une double fonction aux poissons, à la fois prédateurs potentiellement dangereux et artisans à part entière du merveilleux ambiant. Car quoi de plus Who-esque que d'ouvrir la porte d'un Tardis en plein vol pour admirer des bancs de poissons nager dans ce brouillard céleste ou d'entreprendre une promenade entraîné par un requin ? Au final, derrière tout ceci, ce qui pointe en arrière-plan, c'est cette douce féérie communément appelée "esprit de Noël".

L'atout de l'approche choisie par Steven Moffat va être de conserver une ambiguïté narrative dans les tonalités adoptées qui réconciliera petits et grands devant leur télévision. L'histoire parvient en effet à mêler les accents d'un conte qui attendrira universellement les téléspectateurs, touchant les plus jeunes sans laisser insensible la fibre festive qu'il y a en chaque adulte, tout en sonnant cependant le rappel, frustrant mais incontournable, de ce qu'est la réalité de la vie. Ainsi est-il impossible de ne pas s'attendrir devant l'émerveillement du jeune Kazran et l'émotion du vieil homme qui redécouvre au fur et à mesure de nouveaux souvenirs qui l'humanisent peu à peu, le téléspectateur se surprenant même à adhérer à des excès plus spontanés de cette joie de Noël, alors que défilent sous nos yeux les fêtes que partagent chaque année le Docteur, Kazran et... Abigail, jeune femme qui s'apparente à ces princesses endormies, figure inaccessible de nos contes de jeunesse.

Cependant, l'épisode ne tarde pas à nous rappeler que nous sommes dans Doctor Who : l'insouciance ne peut fonctionner qu'un temps et, parfois, le retour à la réalité se révèle encore plus douloureux après avoir frôlé de si près le bonheur. Les bons moments ont donc aussi leur terme. Notre âme pourra s'y brûler, même si cela ne signifie pas qu'ils ne méritent pas d'être vécus. En ouvrant le coeur de Bazran à cette figure angélique, princesse de glace figée de façon presque intemporelle qui reprend vie chaque Noël, le Docteur conduit le jeune garçon sur un chemin plus sombre qu'il n'y paraît a priori. Car la destinée de cette jeune femme semblant trop parfaite pour être réelle est déjà scellée. Les Noëls s'égrènent comme un compte à rebours, vers une inévitable échéance fatale. Et ces instants magiques passés en sa compagnie se changent alors en souvenirs chargés de regrets. L'émotion étant trop intense pour pouvoir la canaliser, Kazran va s'endurcir en chérissant des sentiments trop forts pour ne pas blesser.

Après avoir découvert qu'il ne restait à Abigail qu'un seul jour à vivre, les Noëls passeront plus sombres les uns que les autres, chargés de cette aigreur diffuse, pas pleinement rationnelle, qui amènera Kazran à se répéter inlassablement la même question : comment choisir le dernier jour de la vie de sa bien-aimée ? Si Abigail fut la lumière de sa vie, elle devient également une ombre pesante à laquelle il ne pourra faire face...

Parvenir à ce que Kazran fasse la paix avec lui-même et recouvre cette humanité refoulée par un père tyrannique, qu'une histoire d'amour brisée aura ensuite achevée, ce sera donc l'épreuve initiatique suivie dans cette aventure. Le Docteur s'en acquitte avec cette touche folie virevoltante habituelle, mêlant une spontanéité désarmante et une pointe d'arrogance teintée de cette quasi-omniscience affichée à la fois fascinante et parfois volontairement surjouée. Si l'ensemble captive autant, cela est aussi du en partie aux dialogues admirablement ciselés, toujours vifs et souvent jubilatoires, dont l'épisode regorge. Les répliques potentiellement cultes s'enchaînent à un rythme soutenu, mêlant auto-références aux épisodes passés, évocations vestimentaires ou enore échanges plus piquants conduits avec notamment Amy. Tout cela permet au téléspectateur de renouer le lien avec un autre esprit tout aussi indispensable à côté de celui de Noël, celui de Doctor Who.

Dans la lignée des précédents épisodes spéciaux, les compagnons du moment du Docteur restent en retrait, comme s'il fallait prendre garde à ce qu'ils n'empiètent pas sur la magie de Noël propre à cette heure teintée d'un merveilleux émotionnel presque brut. Dans leurs costumes atypiques, source d'un running gag tout au long de l'épisode, Amy et Rory sont ainsi seulement présent en arrière-plan, servant de fil rouge pour rappeler l'objectif premier qui est de parvenir à faire atterrir le vaisseau sans dommage sur la planète. Pour autant, la liaison par radio suffit à occasionner quelques ruptures narratives intéressantes, en offrant des illustrations de cette complicité à laquelle la fin de la saison 5 était parvenue.

Dans ce conte de Noël, dont l'écriture se savoure, si les répliques fusent à l'image d'un Docteur plus enjoué et déchaîné que jamais, ce résultat convaincant doit aussi beaucoup au casting qui le porte. Matt Smith prouve encore une fois toute la vitalité presque enivrante et toujours fascinante, qu'il est capable d'insuffler à ce personnage de Eleven, faisant preuve d'une versatilité qui confine parfois à une fausse insouciance assez intrigante. La paire que constituent Karen Gillan et Arthur Darvill conserve admirablement cette dynamique de couple qui leur est propre et fonctionne toujours aussi admirablement.

Cependant, dans cet épisode de Noël, il convient également de saluer ces guest du jour. Cela n'est pas toujours le cas, il convient donc de le souligner. Au-delà de la performance de Michael Gambon, qui fait logiquement preuve d'un grand professionnalisme, figure ambiguë, sachant se montrer tour à tour impitoyable puis touchant, Katherine Jenkins se révèle dans un rôle finalement conçu sur mesure. La chanteuse a l'occasion d'exercer tous ses talents de vocaliste, tout en ne dépareillant absolument pas devant la caméra dans les scènes qui requièrent un réel jeu d'acteur. Un casting donc réussi, qui fonctionne à l'écran et qui permet d'apporter la touche finale à cette belle histoire que l'on prend plaisir à suivre.

Bilan : Sachant recréer une atmosphère merveilleuse de circonstance, A Christmas Carol est un épisode spécial classique et abouti. Fidèle à l'esprit de la série, il n'en embrasse pas moins cette ambiance de Noël propre à cette période de l'année, qui se manifeste par cette magie diffuse dont le parfum flotte tout au long de l'épisode et dans laquelle le téléspectateur se laisse emporter. Pleinement portée par un casting qui constitue une réelle valeur ajoutée, Doctor Who propose ici une heure de divertissement non dépourvue d'une dimension fortement émotionnelle, plus ambivalente et subtile, qui saura toucher tous les publics.

Un Noël donc réussi, en attendant la saison 6 que j'espère voir repartir sur les mêmes bases solides en terme d'ambiance et d'alchimie des personnages.

NOTE : 9/10

Et, en bonus, pour aiguiser notre curiosité, un petit avant-goût de la saison 6 :

22:59 Publié dans Doctor Who | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : bbc, doctor who, matt smith, arthur darvill, karen gillan, michael gambon, katherine jenkins | ![]() Facebook |

Facebook |

27/08/2010

(Mini-série UK) Perfect Strangers : une fascinante introspection familiale et personnelle

Parmi mes achats DVD "from England" de l'été (si jamais la Beeb envisage d'expatrier un de ses stores par chez moi, je lui signale la candidature de mon appartement qui peut d'ores et déjà faire office d'antenne, au vu de tous les coffrets "BBC DVD" qui s'y empilent), j'ai commandé plusieurs productions signées Stephen Poliakoff. Si j'avais souvent entendu parler de ses fictions, je dois dire que je n'avais pas eu l'occasion d'en voir beaucoup jusqu'à présent. Histoire de corriger cette inculture tragique, j'ai donc fait quelques investissements.

La première production dans laquelle je me suis lancée est une mini-série, composée de 3 épisodes, datant de 2001 : Perfect Strangers. Certes, outre les échos positifs glanés ça et là, pour ne rien vous cacher, les noms du casting m'avaient un peu attiré l'oeil, à commencer par la perspective d'y retrouver Matthew Macfadyen (on ne se refait pas). Mais au-delà des performances d'acteurs à souligner, j'ai vraiment été fascinée par le style et l'ambiance qui se dégagent de Perfect Strangers. Une belle immersion intemporelle et universelle dans des rouages familiaux pour un très solide Poliakoff.

Perfect Strangers, c'est une fascinante introspection familiale, d'une richesse et d'une justesse qui méritent vraiment d'être soulignées. L'histoire débute par la volonté du patriarche d'une grande famille, les Symon qui étaient autrefois très fortunés, de réunir les siens lors d'un week-end où explorations des arbres généalogiques et retrouvailles avec de vieilles images d'archives seront au programme. Raymond Symon a depuis des années coupé les ponts avec cette branche clinquante de sa famille, vivant désormais en "exil" du côté de Hillingdon. Cependant, il reçoit lui-aussi la fameuse invitation au week-end. Après bien des tergiversations, il se laisse convaincre d'accepter par sa femme et son fils unique, Daniel. C'est à travers les yeux de ce dernier que vont nous être relatés les différents évènements de ces vastes retrouvailles familiales qui offriront à ses participants une forme de retour aux sources parfois douloureux, mais, en un sens, regénérateur.

Le téléspectateur se retrouve progressivement immergé dans ce monde inconnu aux côtés d'un Daniel aussi perdu. Derrière l'apparence luxueuse, aux allures si policées qui est proposée aux premiers abords, c'est le portrait d'une famille bien vivante et entière qui va être dressé, avec ses codes, ses non-dits et ses blessures passées ; avec ses paradoxes, ses vitalités et ses secrets... Daniel se lie notamment, d'une façon étrangement naturelle quasi-instantanée, avec deux cousins éloignés, dont l'histoire personnelle est marquée par un drame qu'ils n'ont jamais dépassé. Stimulé par les trouvailles étonnantes de Stephen, l'archiviste auto-proclamé de la famille, chacun entreprend un voyage en lui-même, dans ses souvenirs effacés ou les quelques bribes qu'il lui reste encore, découvrant ainsi des pans oubliés, secrets de famille ou anecdotes rarement évoquées, qui résonnent de façon particulière en chacun d'eux. Plus qu'une réunion, Perfect Strangers est une invitation à se découvrir soi-même en découvrant sa famille.

Cette introspection familiale, sous ses ressorts classiques, se révèle captivante à plus d'un titre, en partie parce que ce sont des parcours finalement très personnels que nous allons suivre sous couvert de ce mouvement collectif. L'enjeu ne réside pas dans les routes tortueuses empruntées qui vont conduire au récit d'anecdotes symboliques, mais dans la façon dont l'expérience va directement toucher les personnages. La portée métaphorique des souvenirs est pleinement exploitée. A mesure que la vision des uns et des autres évoluent sur ceux qui les entourent, c'est sur eux-mêmes qu'ils changent également de perspective. Il est assez troublant d'assister à cette réflexion quasi-identitaire, initiée avec une sobriété très intimiste qui sonne souvent tellement juste.

Très solide sur le fond, Perfect Strangers l'est également sur la forme, bénéficiant sur ce point d'une très grande maîtrise, dans la droite lignée des BBC dramas de haut standing. Sa réalisation est certes classique, mais elle sait admirablement bien mettre en valeur et jouer sur le décor luxueux dans lequel les protagonistes évoluent, sans tomber dans un clinquant excessif. C'est classe, sans être prétentieux. L'ambiance un peu indéfinissable, entre nostalgie et mélancolie, est accentuée par le choix et l'utilisation des thèmes musicaux. Ces derniers s'inscrivent en parfaite adéquation avec la tonalité de la série, notamment la musique récurrente au piano qui donne vraiment une marque à ce beau drama, contribuant à une certaine impression d'intemporalité et d'universalité des thèmes abordés. C'est ainsi très plaisant de voir la forme, non seulement venir en soutien du contenu, mais surtout finir par ne faire qu'un avec lui, complément naturel, sans jamais trop en faire.

Enfin, parachevant l'ensemble, il est difficile de trouver qualificatifs suffisamment louangeurs pour évoquer les performances du casting. J'ai déjà mentionné la présence de Matthew Macfadyen (Spooks, Little Dorrit, The Pillars of the Earth), qui trouve ici le juste équilibre entre l'assurance naturelle de son personnage et les hésitations légitimes d'une jeunesse inexpérimentée face à un milieu et surtout des gens dont il ignore tout. Si c'est à travers ses yeux que le téléspectateur suit l'histoire, il est loin d'être le seul à avoir l'opportunité d'y briller. Michael Gambon (Wives and Daughters, Emma) offre une prestation bluffante, en vieil homme sarcastique, un brin aigri, que ces retrouvailles douloureuses vont marquer plus qu'il aurait pu le penser. Son discours bouleversant lors du "karaoké familial" improvisé restera comme une des scènes les plus marquantes de la mini-série. Lindsay Duncan (Rome) est, elle-aussi, absolument magistrale, dévoilant toute la classe inhérente à cette actrice vraiment fascinante. On retrouve également à leurs côtés Claire Skinner (Life begins, Trinity), Toby Stephens (Cambridge Spies, Jane Eyre, Vexed), Timothy Spall (The Street) et encore Michael Culkin (Garrow's Law).

Bilan : Fascinante et troublante introspection, Perfect Strangers explore les ressorts qui régissent et font le coeur de chaque famille, de manière intemporelle. C'est avec une subtilité et une pudeur pleine de tact que cette mini-série souligne les paradoxes et les dynamiques qui se trouvent cachés sous les apparences policées des Symon. En redécouvrant un passé oublié, en se re-saisissant d'un héritage non liquidé, c'est finalement le présent qui est éclairé sous un jour nouveau. Cette réunion et toute la nostalgie passée qu'elle fait remonter va, à terme, servir à chacun pour en apprendre plus sur lui-même.

S'inscrivant dans une ambiance étonnamment envoûtante et vraiment fascinante, Perfect Strangers est une belle mini-série, sur le fond comme sur la forme, tour à tour légère, touchante, émouvante et rafraîchissante, qui ne laissera pas le téléspectateur insensible et que l'on quittera songeur devant son petit écran.

NOTE : 9/10

Les premières minutes du premier épisode :

22:29 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, perfect strangers, stephen poliakoff, matthew macfadyen, michael gambon, lindsey duncan, claire skinner, toby stephens, timothy spall, michael culkin | ![]() Facebook |

Facebook |