12/07/2013

(Mini-série UK) Smiley's People (Les Gens de Smiley) : l'ultime confrontation de deux maîtres-espions

Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre mon cycle "Espionnage" avec un grand classique du petit écran britannique : Smiley's People (Les Gens de Smiley). Il s'agit du dernier acte d'une trilogie de l'écrivain John Le Carré, commencée avec Tinker Tailor Soldier Spy (La Taupe), puis qui s'est poursuivie dans The Honourable Schoolboy (Comme un collégien). Le premier roman a fait l'objet d'une adaptation en mini-série par la BBC en 1979, et les plus anciens lecteurs du blog parmi vous se souviendront sans doute combien ce visionnage m'avait marqué. Le second tome, où Smiley tient un rôle moins central, n'a pas été porté à l'écran, la chaîne faisant le choix de se concentrer directement sur l'ultime face-à-face entre Smiley et son vis-à-vis soviétique, Karla.

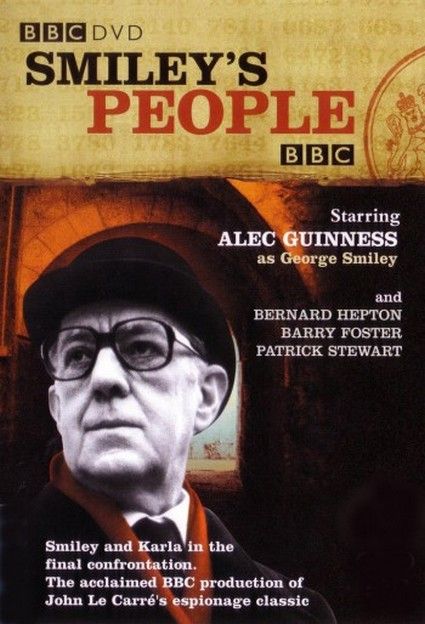

Smiley's People est un roman qui a été publié en 1979. Son adaptation par la BBC a été diffusée en 1982. Prenant la suite de Tinker Tailor Soldier Spy, elle compte 6 épisodes. Côté casting, Alec Guinness reprend le rôle de George Smiley. Côté coulisses, John Le Carré, pas pleinement satisfait du résultat auquel a abouti la précédente mini-série, décide de plus s'investir dans la conception, non seulement au niveau de la production, mais aussi de l'écriture, puisqu'il en devient co-scénariste aux côtés de John Hopkins. Dans la lignée de Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People est une incontournable fiction d'espionnage : son intrigue à tiroirs et ses nuances de gris s'appuient sur une solide galerie de personnages.

Après l'identification de la taupe qui opérait au sein du Cirque (le MI-6) dans Tinker Tailor Soldier Spy, George Smiley avait un temps repris en main le service, puis il a été à nouveau évincé, retournant à cette retraite qu'il avait quittée pour chercher la source des fuites vers l'URSS au sein des renseignements britanniques. Dans Smiley's People, il est à nouveau rappelé pour une ultime mission : elle va venir conclure une confrontation emblématique de cette Guerre Froide qui a façonné un personnel et des méthodes de travail que d'aucuns renvoient désormais au passé. En effet, un ensemble d'évènements remet Smiley sur la piste de son puissant vis-à-vis soviétique, Karla.

Tout commence en France, où une réfugiée russe est sollicitée par les services de l'ambassade soviétique pour procurer des papiers officiels à une jeune femme présentée comme sa fille. Elle en informe le réseau d'un ex-général soviétique en exil, "Vladimir", qui dirige une organisation depuis Londres. Peu de temps après, ce dernier prend contact avec le MI-6 : il réclame de parler à son ancien officier de liaison, Max, pseudonyme de George Smiley. Une rencontre est organisée dans la précipitation. Mais l'ex-officier dissident ne l'atteindra jamais : il est assassiné en chemin. Smiley est alors rappelé en urgence. Il découvre que ses anciens réseaux ont été laissés à l'abandon par les nouveaux dirigeants du MI-6, lesquels le pressent d'éviter de faire la moindre vague : il convient de refermer l'affaire sans que le Cirque y soit associé.

Mais Smiley n'entend pas abandonner celui qu'il considérait comme un vieil ami. Qu'avait découvert Vladimir de si important ? La piste va conduire Smiley en Europe continentale, d'Allemagne jusqu'en Suisse, sur les pas d'un maître-espion soviétique qu'il affronte depuis plusieurs décennies : Karla.

Smiley's People est une oeuvre dense. Elle nous plonge dans les coulisses d'un affrontement de l'ombre, résidu d'une Guerre Froide qui a perdu le sens et le manichéisme de ses débuts. Les certitudes des uns et des autres se sont en effet étiolées au fil du temps et des réalités, et la série capture à merveille l'atmosphère désillusionnée, ambivalente et grise que représente le décor dans lequel baignent les services de renseignements. La progression du récit est lente, mais bénéficie d'une écriture d'une richesse rare, dont le soin du détail ne laisse rien au hasard. Tout en s'appuyant sur une galerie de personnages qui sont autant de produits, à des degrés divers, de cette confrontation Est-Ouest, elle dispose de dialogues subtils, où les non-dits semblent parfois peser plus lourds que les paroles échangées à haute voix. La mini-série glisse le téléspectateur dans un puzzle complexe et éclaté, où chaque protagoniste, chaque nouvel élément d'information, constitue une pièce inconnue dont il convient de prendre la mesure pour la replacer correctement et résoudre l'énigme posée par la mort de Vladimir. En fait, chacun est un pion sur un échiquier où se joue une partie qui ne dévoilera son véritable enjeu que lors du dénouement final, aboutissement de l'enquête méthodique et implacable conduite par Smiley.

Smiley's People est ainsi une série qui acquiert toute sa dimension lorsqu'on l'apprécie une fois sa conclusion berlinoise passée : elle est l'occasion d'assister à un ultime face-à-face entre deux maîtres-espions qui sont les symboles d'une époque révolue. Un des grands mérites de cette confrontation finale est qu'elle permet d'esquisser un portrait nuancé et fascinant, chargé d'autant d'ombres que de lumières, de George Smiley. A la fois tenace et usé, l'espion britannique se dédie entièrement à cette investigation qu'il pressent être son dernier coup d'éclat. Armé d'une détermination froide où perce dans le même temps un certain détachement flegmatique, Smiley se réapproprie sans hésitation les armes de son adversaire, usant de tous les moyens de pression dont il dispose... A tel point que la réussite de ses plans ne sera pas l'apogée attendu : la victoire remportée sur Karla semble ne pas avoir de saveur pour Smiley qui y assiste en spectateur. Fatigué, compromis, il paraît avoir laissé filer ses dernières illusions, jusque dans sa vie maritale : le briquet autrefois subtilisé par Karla et qu'il néglige à la fin symbolise son propre abandon de cette épouse volage dont il était tant épris. Smiley's People se conclut de façon plus amère que triomphante, refermant une intrigue parfaitement orchestrée, qui sied très bien à la tonalité ambiante de la mini-série.

Outre la solidité de son scénario, Smiley's People repose également sur une galerie d'acteurs extrêmement convaincants, au sein de laquelle une partie reprend les mêmes rôles tenus dans Tinker Tailor Soldier Spy trois ans auparavant. Au centre du récit - même si la première demi-heure de la mini-série se déroule sans lui -, on retrouve à nouveau un Alec Guinness parfait. Son interprétation de Smiley est extrêment juste et riche en nuances. Il renvoie une image à la fois froide et posée. A sa persévérance intacte, vient s'ajouter un détachement fatigué, marque de la vieillesse, mais aussi de sa conscience de jouer ce qui est probablement son dernier round dans un milieu de l'espionnage qui a déjà considérablement évolué. En résumé, il se réapproprie pleinement ce personnage littéraire.

En outre, parmi les acteurs de la mini-série précédente, on retrouve également Siân Phillips (I, Claudius), Beryl Reid (The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4), Bernard Hepton (Secret Army, Colditz, Bleak House (1985), The Charmer) ou encore Anthony Bate (Game, Set, and Match). Quant à Patrick Stewart (Star Trek : The Next Generation), il reprend le rôle de Karla, omni-présent en arrière-plan sans avoir à prononcer une seule ligne de dialogue et que l'on apercevra uniquement pour le final berlinois. Parmi les autres figures, on croise également Eileen Atkins (Psychoville, Doc Martin), Curd Jürgens, Maureen Lipman (A Little Princess), Barry Foster (Fall of Eagles), Bill Paterson (Wives and Daughters, Criminal Justice, Little Dorrit, Law & Order UK), Michael Lonsdale, Mario Adorf (Der große Bellheim, La Piovra 4) ou encore Michael Elphick (Harry, Boon).

Bilan : Dans la lignée de Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People est une solide fiction d'espionnage, à l'intrigue complexe, dense et bien menée. S'appuyant sur un casting impeccable, elle nous glisse dans une partie de jeux d'espions où tous les coups sont permis, pour un enjeu qui ne se dévoilera que sur la fin lorsque le puzzle reconstitué permettra de prendre la mesure de tout ce qui s'est joué au cours des six épisodes. C'était mon deuxième visionnage de la mini-série en ce début de mois de juillet, et j'en ai peut-être encore plus apprécié les subtilités de l'ultime confrontation qui y est dépeinte, ainsi que celles du portrait qui est proposé de George Smiley. Une fiction incontestablement à ranger parmi les incontournables du genre !

NOTE : 8,5/10

Une bande-annonce de la mini-série :

Les génériques d'ouverture et de fin :

16:34 Publié dans (Mini-séries UK), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bbc, smiley's people, les gens de smiley, john le carré, alec guinness, eileen atkins, michael byrne, bernard hepton, anthony bate, barry foster, michael lonsdale, beryl reid, bill paterson, siân phillips, mario adorf, patrick stewart, curd jürgens, vladek sheybal, rosalie crutchley, maureen lipman, dudley sutton, michael gough, lucy fleming, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

09/03/2013

(UK) The Scapegoat : l'histoire d'une deuxième chance inattendue

Ma pile de fictions à regarder est une haute tour sans fin (dont je sais pertinemment que je n'en viendrais jamais à bout), au sein de laquelle j'oublie parfois même certaines de ces oeuvres, mises de côté lors de leur diffusion, englouties depuis dans l'océan des séries "qu'il faudra que je rattrape un jour". Dans ces conditions, entreprendre un peu de rangement a parfois du bon : cela permet de se remémorrer quelques oublis, à l'image du téléfilm que j'ai finalement (enfin) visionné dimanche dernier.

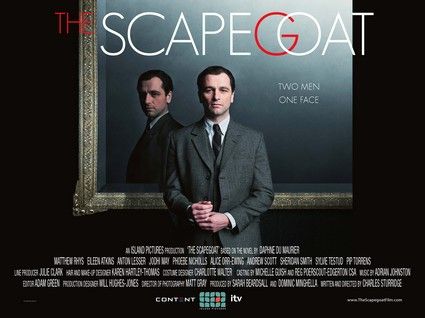

The Scapegoat a été diffusé sur ITV1 le 9 septembre 2012. Il s'agit d'une adaptation d'un roman du même nom de Daphne du Maurier, datant de 1957. A noter qu'une adaptation cinématographique a déjà eu lieu, en 1959, mettant en scène Alec Guinness dans le rôle principal. Dans cette version de 2012, d'une durée d'1h40, c'est à Matthew Rhys qu'est confié cet intriguant double rôle, pour une fiction qui s'est révélée vraiment très plaisante à suivre.

Il faut préciser d'emblée que The Scapegoat (2012) prend un certain nombre de libertés avec l'histoire d'origine (que je n'ai pas lue). Le téléfilm s'ouvre en Angleterre, en 1952, dans un contexte de préparation des festivités pour le couronnement de la reine. John Standing est enseignant. Il vient d'être renvoyé de son établissement, sa matière ayant été sacrifiée au nom d'arbitrages pédagogiques. Sans attaches, ni famille, il envisage de partir à la découverte du monde. Mais, dans un bar, il croise un individu étonnamment semblable à lui en apparence, Johnny Spence. Les deux hommes semblent être des doubles l'un de l'autre. Il s'ensuit une soirée, arrosée, de discussions où ils échangent sur leurs vies respectives, toutes deux à problèmes.

Le lendemain matin, John Standing se réveille difficilement dans une chambre qui n'est pas la sienne, avec, disposés dans la pièce, des vêtements qui ne sont pas non plus à lui. De Johnny Spence, plus aucune trace, l'homme étant parti avec les papiers de Standing. Or ce dernier passe sans difficulté pour Johnny Spence auprès de son personnel, à commencer par son chauffeur. Pour en apprendre plus sur l'homme qui a volé son identité, John décide un temps de jouer le jeu et se laisse conduire dans la belle demeure qui est celle des Spence. Il y découvre une situation maritale, familiale et professionnelle extrêmement tendue, son double étant loin d'être irréprochable moralement. Presque malgré lui, il s'introduit dans ce quotidien et entreprend d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être.

Le concept de départ de The Scapegoat, qui voit deux individus identiques échanger leurs vies et se faire passer l'un pour l'autre, est un ressort narratif très fréquemment utilisé dans certains petits écrans comme la Corée du Sud. Il l'est en revanche moins dans la fiction occidentale. Pour rentrer dans l'histoire, il faut donc admettre le postulat de départ suivant : l'idée que Standing puisse donner le change et se faire vraiment passer pour son double physique auprès des proches qui connaissent Johnny Spence intimement. La réussite du récit est ici de proposer une narration fluide et cohérente, entraînant sans difficulté le téléspectateur à la suite du personnage de Standing et des péripéties qu'il a à solutionner. On assistera ainsi tout d'abord à ses efforts, souvent maladroits, pour comprendre la vie menée par son vis-à-vis, puis à ses tentatives pour redresser des situations semblants brisées au-delà de toute réparation.

En filigranne, se construit peu à peu l'opposition entre les deux hommes. Car Standing et Spence ont tous deux des caractères, mais aussi des valeurs, très différents. L'approche choisie est un autre grand classique, celle manichéenne du "bon jumeau" et de son "double maléfique". L'intérêt de l'histoire tient au fait que la confrontation qui viendra, on le pressent, à un moment ou à un autre, n'est pas au centre de l'intrigue. L'enjeu de l'ensemble est avant tout une réalisation humaine et relationnelle. Endossant le costume de Spence, Standing rebâtit et rétablit peu à peu des ponts, oubliés ou depuis longtemps détruits, entre chaque personne de son entourage. Il avance avec une sincérité et une bonne volonté assez touchantes. Il règne sur The Scapegoat une forme de chaleur humaine, plutôt optimiste, qui provoque l'attachement du téléspectateur. C'est ainsi un divertissement solide et à plaisant à suivre, jusqu'à la conclusion qui diffère de celle du livre d'origine.

Sur la forme, The Scapegoat propose une belle reconstitution des années 50 - la demeure des Spence offrant un de ces décors de la haute société que nombre de period dramas affectionnent. La réalisation est soignée, l'image est belle avec une teinte qui sied parfaitement à l'époque mise en scène. Quant à la bande-son, elle ne se fait jamais trop intrusive, mais accompagne posément le récit.

Côté casting, le téléfilm repose en grande partie sur Matthew Rhys (Brothers & Sisters, The Americans) qui cumule les rôles de ces deux "faux jumeaux", aux inclinaisons et caractères très différents. L'acteur s'en sort dans l'ensemble bien. Le fait que le "double maléfique" ait finalement assez peu de scènes lui permet surtout d'explorer le personnage autrement plus franc et digne de confiance qu'est Standing ; cependant, les quelques scènes communes aux protagonistes - notamment au début - sont bien menées. Autour de lui gravite un entourage au sein duquel on retrouve quelques têtes très familières, comme Eileen Atkins (Smiley's People, Psychoville, Doc Martin) qui interprète la matriarche de la famille Spence, ou encore Andrew Scott (aka Moriarty dans Sherlock) qui incarne le frère de Johnny. On croise également Alice Orr-Ewing, Sheridan Smith (Mrs Biggs), Jodhi May (Emma, Strike Back, The Jury II), Eloise Webb, Sylvie Testud (avec un accent de l'Est prononcé), Anton Lesser (Little Dorrit, The Hour), Pip Torrens (The Promise) ou encore Phoebe Nicholls.

Bilan : The Scapegoat est l'histoire surprenante d'une deuxième chance inattendue, tout autant que le récit d'une reconstruction de diverses vies au bord de l'implosion. Il flotte sur l'ensemble le parfum caractéristique, un peu à part, d'une fable aussi improbable qu'attachante. L'histoire apparaît somme toute très simple, mais le récit assuré se déroule de façon fluide et sans à-coups. Et les ouvertures et les possibilités permises par ce concept étonnant achèvent de séduire un téléspectateur qui passe, devant son petit écran, 1h40 très agréables. En résumé, un visionnage plaisant donc recommandé (parfait pour un dimanche).

NOTE : 7,5/10

La bande-annonce du téléfilm :

14:02 Publié dans (Mini-séries UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : itv, unitaire, the scapegoat, daphne du maurier, matthew rhys, eileen atkins, alice orr-ewing, andrew scott, sheridan smith, jodhi may, eloise webb, sylvie testud, anton lesser, pip torrens, phoebe nicholls | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2011

(UK) Upstairs Downstairs : Maîtres et Valets dans l'agitation londonienne de 1936

La dernière semaine de 2010 (du 26 au 28 décembre) aura permis à BBC1 de proposer son propre period drama se déroulant dans la première moitié du XXe siècle. Remake, ou plutôt suite, d'un classique des années 70, Maîtres et Valets, qui avait fait les beaux jours d'ITV, Upstairs Downstairs allait, en raison de sa programmation, fatalement subir les comparaisons de la grande réussite de l'automne de... ITV, Downton Abbey. On le pressentait d'emblée, le parallèle - pas forcément des plus justifiés tant l'époque et les enjeux diffèrent, mais qui s'impose malgré toute la bonne volonté du téléspectateur - n'a pas tourné en faveur de la BBC. Car oui, qui l'eut cru, mais nul doute que ITV l'a bien emporté sur la BBC en 2010 dans ce créneau très prisé des reconstitutions historiques...

Pour autant, Upstairs Downstairs mérite plus qu'être seulement balayée par le triomphe de celle qui l'a précédée. Proposée en trois épisodes d'une heure chacun, elle a tout d'abord semblé cumuler les handicaps, avec en plus une entrée en matière ratée, flirtant avec une étrange nostalgie de transition peu opportune. Mais, en dépit d'une introduction malaisée, la série va progressivement réussir à dépasser ses tergiversations initiales. Les deux derniers épisodes vont en effet gagner en intensité comme en intérêt.

Upstairs Downstairs s'ouvre en 1936 peu avant la mort du roi George V. Sir Hallam Holland, un diplomate, et son épouse, Lady Agnes, s'installent au 165 Eaton Place, la demeure qui fut le cadre de Maîtres et Valets. Le jeune couple, décidé à compter dans le quotidien de la haute société londonienne, a la surprise - pas forcément agréable - de voir arriver quelques jours plus tard, Lady Maud, la mère de Hallam, laquelle souhaite, après plusieurs décennies passées hors d'Angleterre, venir finir d'écrire ses mémoires sur place. La soeur d'Agnès, Persephone, les rejoint également. Venue de la campagne du Pays de Galles pour apprendre les bonnes convenances au sein de l'aristocratie londonienne, elle va en même temps découvrir un autre monde, celui de la politique et des idéologies.

La carrière de diplomate de Hallam dépendant également des connexions sociales sur lesquelles il doit pouvoir compter, Lady Agnes est bien consciente de la nécessité d'avoir à disposition un staff complet. Elle embauche pour cette tâche Rose Buck, qui fera le lien avec l'ancienne série, ayant servi les Bellamy jusqu'en 1930, année où s'était achevée l'histoire de Maîtres et Valets. C'est ainsi un personnel très divers, mais finalement aussi relativement restreint ce qui permet une certaine solidarité, qui va finalement être assemblé, même s'il connaîtra quelques aléas au fil des évènements de la série.

Pour nous plonger dans la vie londonienne de 1936, Upstairs Downstairs va mêler la grande Histoire aux histoires personnelles de ses protagonistes. Tandis qu'en toile de fond, l'Allemagne Hitlérienne inquiète des diplomates qui hésitent sur la position à adopter, sur le sol anglais, la série s'arrête sur la politique intérieure, avec la tentation fasciste que représente Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Parallèlement, la famille royale entretient aussi toutes les conversations. Si Edouard VIII a succédé à son père, George V, sa liaison avec une américaine, Mrs Simpson, posent question : le choix entre le trône et une femme se profile à l'horizon.

Après la démonstration proposée par Downton Abbey au cours de l'automne, Upstairs Downstairs était forcément attendu au tournant. Peu importe que le contexte, les lieux ou l'approche des scénaristes soient différents ; peu importe que les deux séries ne s'inscrivent pas dans la même optique et ne partagent pas les mêmes ambitions, notamment au niveau de l'esthétique... Car demeurent quelques fondements clés : le cadre de la haute aristocratie britannique, dans une maison où l'on suit la vie des maîtres des lieux comme des serviteurs. Les parallèles se font naturellement dans notre esprit, souvent même en dépit des efforts du téléspectateur pour essayer de découvrir avec un regard neutre Upstairs Downstairs. On est ici loin du château plein de vie de Downton Abbey. En découvrant le staff, on songe, malgré nous, qu'il est finalement bien peu fourni. Là où la série d'ITV créait une sorte de communauté, Upstairs Downstairs pose un environnement plus proche du téléspectateur et qui se rapproche parfois d'une sorte de huis clos à taille humaine.

Pourtant, ce n'est pas l'ombre de Downton Abbey qui va poser le premier problème que rencontre Upstairs Downstairs. Certes, durant le premier épisode, le téléspectateur se laisse aller à égréner dans son esprit, toutes ces différences que son esprit fait par pur réflexe - la plupart n'étant pas favorables a priori à la fiction de la BBC. Mais s'il prend le temps de réaliser cet exercice de comparaison, au-delà du calendrier de diffusion, la faute en revient en grande partie aux propres scénaristes de la série. Car Upstairs Downstairs débute de manière excessivement poussive, par une longue et lente installation qui fait office d'introduction, occupant les trois premiers quarts d'heure, et au cours de laquelle elle essaye de façon assez maladroite de toucher la fibre nostalgique du téléspectateur. Si j'admets sans difficulté que Maîtres et Valets constitue une institution télévisuelle, elle date quand même de trois décennies. Plus que capitaliser sur un nom mythique, l'objectif principal aurait clairement dû être de conquérir et de toucher un nouveau public, non familier avec cet univers. Or, ce nouveau public ne va pas s'émerveiller sur les longs plans montrant Rose Burke redécouvrant cette maison dans laquelle elle a servi. Cette lente mise en place des personnages et des enjeux donnent l'impression de sacrifier la première heure de narration, qui échoue donc dans le but inhérent à tout pilote : celui de captiver l'attention du téléspectateur. Les dernières minutes et la réception gâchée par l'invitation non intentionnelle du dignitaire nazie offriront les premières petites étincelles qui laissent entrevoir le potentiel dont dispose à l'évidence le récit de la vie de cette maisonnée. La suite va plutôt donner raison au téléspectateur qui aura été patient, sans pour autant pleinement satisfaire.

Si Upstairs Downstairs ne se départit jamais totalement de cette impression que ces trois épisodes ne constituent qu'une forme de mise en bouche, une introduction qui cherche le bon équilibre tout en promettant une suite plus aboutie, les deux heures suivantes vont se révéler beaucoup plus denses et intenses dans les histoires qui s'esquissent. Certes, les rapports entre les différents protagonistes restent relativement prévisibles, les personnages mettent un peu de temps à s'affirmer individuellement et à acquérir une dimension humaine, cependant le côté très choral de la série va être celui qui va fonctionner le premier. Paradoxalement, avant même de s'attacher aux protagonistes, c'est ainsi le cadre et l'univers mis en scène qui retiennent notre attention. Upstairs Downstairs a la chance de se dérouler en 1936 et donc de disposer en toile de fond d'une situation géopolitique, mais aussi intérieure, très trouble, qui ne va pas épargner la maisonnée.

C'est donc par les éléments qui détonnent au sein de ce milieu policé que la série s'affirme tout d'abord, que ce soit à travers le destin personnel de certains personnages, comme la servante juive allemande, ou l'implication politique d'autres membres de la maisonnée, telle la jeune Perséphone ou bien le chauffeur (dans une relation n'étant évidemment pas sans évoquer au téléspectateur celle de Sybil et de son chauffeur ; le fascisme ayant remplacé le socialisme). Si la narration manque trop souvent de subtilité dans sa façon de romancer l'Histoire afin de permettre la rencontre des petites et de la grande, la maîtrise du rythme de l'écriture étant aussi très perfectible, j'avoue avoir vraiment apprécié cet effort d'immersion dans le contexte particulier de l'Angleterre de la fin des années 30. Que ce soit la question du nazisme (la reconstitution de la Bataille de Cabble Street est assez impressionante) ou l'abdication d'Edouard VIII, Upstairs Downstairs s'efforce, avec plus ou moins d'habileté, de nous montrer les réactions diverses des Anglais de l'époque, à travers toute la diversité d'opinions et de milieux représentés dans cette demeure du 165 Eaton Place.

Au final, c'est donc par sa volonté de retransrire la société de son temps et de s'inscrire dans ses enjeux qu'Upstairs Downstairs capte en premier lieu l'intérêt du téléspectateur. Le temps aidant, les personnages s'humanisent progressivement, permettant, au cours du troisième épisode, de trouver peu à peu un semblant d'équilibre satisfaisant dans la maisonnée. L'atmosphère apparaît plus intimiste que dans Downton Abbey. Il y a une solidarité forte qui se crée finalement entre tous les habitants, qui confère une proximité absente de la série de ITV. Je pense donc qu'il y a bien la place pour Upstairs Downstairs dans les programmes britanniques de l'an prochain, à condition de poursuivre sur les bases auxquelles parvient enfin la fin du dernier épisode et en soignant l'homogénéité globale d'un récit trop éclaté.

Sur la forme, Upstairs Downstairs fait preuve d'une grande sobriété. Le clinquant de certains décors reste étonnamment tempéré par une mise en scène toute en retenue, qui s'inscrit dans cette ambition un peu vaine de poursuivre l'oeuvre de Maîtres et Valets et d'en appeler donc à une forme de nostalgie. La réalisation, comme la musique en arrière-plan, marquent donc par leur relative neutralité d'ensemble. Le visuel n'a rien de l'esthétique aboutie et fascinante de Downton Abbey ; ce qui lui permet au moins de clairement s'en différencier sur ce plan.

Pour mettre en scène ce récit pas toujours très homogène, le casting se révèle solide, même si certains vont rester un peu en retrait. C'est une conséquence de la difficulté que connaît la série pour bien s'installer et donner vie et, surtout, une personnalité propre et définie à chacun de ses personnages. Le couple Holland est très bien interprété par Ed Stoppard (Any human heart) et Keeley Hawes (Spooks, Ashes to Ashes). A leurs côtés, Claire Foy (Little Dorrit, Going Postal) n'a pas un personnage facile, mais elle est, comme toujours, lumineuse dans certaines scènes. Signe de l'héritage qu'elle revendique, on retrouve également au casting les deux actrices qui eurent l'idée du concept à l'origine de Maîtres et Valets au début des années 70 : Eileen Atkins (La taupe, Psychoville) incarne Lady Maud, tandis que Jean Marsh (Doctor Who) retrouve (assez paradoxalement puisque 6 ans se sont "fictivement" écoulés, mais 30 ans dans la réalité) son personnage d'origine, Rose Buck. Parmi les autres membres du staff, on retrouve d'autres habitués du petit écran britannique, comme Anne Reid (Bleak House, Five Days), Nico Mirallegro (Hollyoaks), Neil Jackson (Flashforward, Make it or break it), Adrian Scarborough (Cranford, Psychoville, Gavin & Stacey) ou encore Art Malik (Holby City, The Nativity). Enfin, en ce qui concerne les acteurs plus secondaires, en dehors de la maison, je citerais la présence de Blake Ritson (Emma) que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, en frère inquiet du futur roi abdicateur et ami proche du maître de maison.

Bilan : Ne se départissant jamais de cette impression qu'il s'agit seulement d'une introduction à une série à venir, les trois heures d'Upstairs Downstairs vont permettre à la série de progressivement s'affirmer, gagnant en densité narrative et en intensité émotionnelle. Mais si elle exploite à propos le contexte particulier de cette année 1936, elle peine à trouver ce liant nécessaire entre les différentes storylines qui aurait permis un récit homogène. Si Upstairs Downstairs propose donc des histoires trop éclatées et relativement prévisibles, elle laisse cependant entrevoir un réel potentiel qui peu à peu, trop lentement, semble se construire.

Sans occulter ces défauts, j'avoue avoir pris du plaisir à regarder les deux dernières heures, après m'être un peu ennuyée devant la première. J'ai donc envie d'espérer que la série puisse aller crescendo et nous proposer une suite plus aboutie.

NOTE : 7/10

La bande-annonce :

18:54 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bbc, upstairs downstairs, ed stoppard, keeley hawes, jean marsh, eileen atkins, claire foy, anne reid, nico mirallegro, neil jackson, adrian scarborough, art malik, blake ritson | ![]() Facebook |

Facebook |