03/03/2011

(Mini-série UK) The Promise (Le Serment) : Divided land, divided loyalty.

Si mon attrait pour la télévision britannique est quelque chose qui a grandi progressivement, ma première vraie rencontre avec ce petit écran remonte à un peu plus de dix ans désormais, en octobre 2000. C'était une fiction diffusée sur Arte. La non-anglophone que j'étais avait même réussi à l'enregistrer en VOST. Ce fut ma première véritable claque téléphagique britannique et j'y ai retenu mon premier nom de scénariste anglais : Peter Kosminsky. La mini-série s'appelait Warriors : l'impossible mission. Ce soir-là, je me suis dit que si cette télévision pouvait produire ce type de fiction, il fallait vraiment que je me penche sur ses programmes. A l'époque, ce n'était qu'un voeu pieux. Mais cette rencontre servit de catalyseur ; et c'est à elle que vous devez sans doute en partie la ligne éditoriale de ce blog (et la présence de Ioan Gruffudd au centre de la bannière d'accueil).

Le nom de Peter Kosminsky demeure donc pour moi une référence dans le petit écran britannique. Le premier à m'avoir montré la voie vers cette télévision. Depuis, de The Projet au Government Inspector, j'ai aussi appris à apprécier son style, qui reste à part. Empreintes de son passé de grand reporter et de documentariste, ces fictions, par leur sujet et la sensibilité politique des thèmes abordés, laissent rarement indifférent. Au cours de ce mois de février 2011, Channel 4 a proposé sa dernière création : une mini-série prenante qui s'inscrit dans la lignée de la tonalité des précédentes, et dont l'idée naquit justement après Warriors.

Composée de 4 épisodes d'1h30 chacun, cette mini-série a été co-produite par Arte et Canal +. Le téléspectateur français pourra la découvrir à partir du 21 mars prochain, à l'occasion d'une diffusion sur la chaîne cryptée.

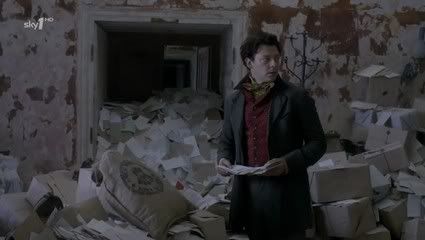

Disposant d'une construction narrative originale, The Promise va habilement entrelacer passé et présent, en nous narrant, à travers deux destinées parallèles - celle de la petite-fille d'aujourd'hui et celle de son grand-père dans sa jeunesse - à cinquante années de distance, tant la genèse immédiate de la création de l'Etat d'Israël au sortir de la Seconde Guerre Mondiale que la situation actuelle du pays.

Erin est une jeune anglaise de 18 ans, plus vraiment adolescente, pas encore complètement adulte, dont la vie est bridée par ses crises d'épilepsie. Sa meilleure amie Eliza, une Israëlienne en pension en Angleterre depuis son plus jeune âge, a décidé de rentrer chez ses parents afin de suivre la formation requise pour y effectuer son service militaire. Erin n'ayant rien d'autre de prévu durant ces quelques mois, elle accepte l'offre de venir passer quelques mois en Israël, en guise de soutien moral pour une amie qu'elle ne verra que les week-ends. Avant de partir, la jeune femme, aidant sa mère à trier les affaires d'un grand-père mourant qui leur est étranger à toutes deux, tombe par hasard sur le journal intime qu'il écrivit durant les années qu'il passa dans l'armée. Curieuse d'en apprendre plus sur quelqu'un qui n'a jamais été proche de sa famille, elle prend le journal avec elle. Cette lecture va bouleverser le séjour festif et dilettante qu'elle avait prévu.

Erin découvre en effet que Len Matthews a non seulement combattu durant la Seconde Guerre Mondiale, mais que, s'étant ensuite engagé dans l'armée de métier, il servit également en Palestine, territoire alors sous mandat britannique depuis la fin de la Première Guerre Mondiale. Il y resta jusqu'au retrait des troupes anglaises en 1948. De la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen jusqu'à la création officielle d'Israël, elle revit à travers son récit la genèse immédiate de l'Etat, mais aussi, de manière plus intime, comment ces évènements brisèrent irréversiblement le jeune homme qu'était son grand-père. Et ce d'autant que, plus que les drames et les trahisons qui marquèrent un service qu'il achèvera en prison, il y a aussi cette promesse mystérieuse qu'il n'a jamais pu tenir envers une famille palestinienne, et qui occupe les dernières lignes de son journal.

Marchant sur les traces de son grand-père, cinquante ans plus tard, Erin va apprendre peu à peu à connaître cet homme dont elle ignorait tout. A travers cette histoire personnelle, en éclairant un pan d'Histoire méconnu, la jeune anglaise va effleurer, troublée, la complexité de la réalité actuelle en Israël/Palestine. De la villa au confort illusoire paradisiaque des parents d'Eliza jusqu'à la maison de martyr à Gaza, en passant par Hebron, son approche manichéenne va vite lui apparaître aussi futile que naïve.

La première force de The Promise vient de son sujet, forcément complexe et extrêmement sensible, qu'il faut aborder avec subtilité, mais aussi nuances. Peter Kosminsky y applique son style habituel : une approche directe, factuelle, dont la sobriété tend naturellement vers le docu-fiction, tout en demeurant une histoire humaine romancée à vocation pédagogique. La mini-série s'attache donc à dresser un tableau aussi complet que possible, rassemblant les points de vue de tous les protagonistes, tout en utilisant le regard extérieur des Anglais, entraînés dans une situation conflictuelle à laquelle ils sont étrangères. Tel un écho parfaitement complémentaire, le passé pose ainsi les bases et un point de départ, tandis que le présent éclaire le résultat et les maux actuels. Homogène et parfaitement maîtrisée, cette alternance entre deux époques est assurément une des grandes réussites de la mini-série. Elle lui apporte la consistance et cette dimension supplémentaire que confèrent le recul, tout en permettant aussi une meilleure compréhension des enjeux et de ce qui a forgé la mémoire de cette région du monde.

Le personnage d'Erin constitue notre point d'entrée dans ce récit. Le téléspectateur va suivre la genèse d'Israël au rythme de sa lecture du journal intime, tout en découvrant, par ses yeux, la situation actuelle. The Promise fait donc tout d'abord office de récit historique, à travers un angle narratif particulier : celui des soldats anglais. Le service de Len va opportunément permettre de balayer toute cette période trouble. De l'accueil difficile des réfugiés juifs en provenance d'Europe, tout juste libérés des camps de concentration, jusqu'au retrait des forces britanniques qui abandonnent le territoire à une guerre civile, entre exodes et massacres de population locale, la mini-série retrace schématiquement les grandes lignes d'une Histoire tourmentée, choisissant d'éclairer tout particulièrement les étapes importantes et les évènements les plus symboliques, comme l'attentat de l'hôtel King David.

Cependant, tout en proposant une fenêtre sur le passé, c'est aussi sur le présent que The Promise va s'arrêter. En marchant sur les pas tracés autrefois par son grand-père, Erin découvre le pays tel qu'il existe aujourd'hui. Au fur et à mesure de son séjour, une situation de plus en plus complexe, inextricable, se dessine sous ses yeux de jeune londonienne. A nouveau, la mini-série s'efforce de proposer un panorama complet de ce qu'il s'y passe. Au-delà de la situation rencontrée à à Hebron ou à Gaza, c'est en retranscrivant l'état d'esprit des habitants que la mini-série va réussir son oeuvre la plus aboutie. Avec la figure du frère d'Eliza, libéral opposé notamment à la construction du mur, elle introduit un premier débat, pour ensuite l'élargir progressivement et dépeindre les clivages, mais aussi les sensibilités, d'Israëliens comme de Palestiniens. En présentant tous ces points de vue, irréconciliables, formatés par un passé sanglant et spoliateur autant que façonnés par des drames personnels, The Promise propose un véritable instantané de cette région du monde, esquissant ses complexités et ses paradoxes.

Pour autant, si The Promise se veut didactique, sa réussite va être de ne jamais oublier qu'elle demeure, avant tout, une fiction. Son objet n'est pas seulement un éclairage d'Israël, elle relate surtout une histoire profondément humaine, dotée de storylines parfaitement construites et abouties qui ne donnent jamais l'impression d'être un simple prétexte pour évoquer ce thème. Prenante sur le fond, mais aussi particulièrement chargée émotionnellement, elle ne laissera pas le téléspectateur indifférent. Car ce dernier s'implique sur un plan affectif : il s'attache à ces deux personnages. Erin et Len ont leurs failles, mais leurs réactions sonnent toujours très justes, même lorsqu'elles manquent de lucidité. Ces deux destinées que la mini-série nous fait vivre en parallèle, sorte de parcours initiatiques qui marqueront profondément chacun des protagonistes, sont aussi intenses l'une que l'autre, même si logiquement plus dramatique pour Leonard. Reste que chaque récit, conduit avec habileté mais aussi beaucoup de rigueur, trouve une résonnance particulière dans un téléspectateur qui s'immerge véritablement dans l'histoire. Si bien que j'ai rarement vu passer aussi vite 1h30 devant mon petit écran.

Pleinement aboutie sur le fond, The Promise l'est aussi sur la forme, qui va se révéler être à la hauteur des ambitions du scénario. Tout d'abord, la mini-série bénéficie d'une réalisation nerveuse. L'image est esthétiquement épurée, la caméra très réactive sans pour autant trop en faire, insufflant une impression de proximité à l'action. Le style d'ensemble est volontairement sobre. Ceci renforce cette sensation de réalisme, qui frôle parfois la mise en scène du docu-fiction, accentuée pour les évènements se déroulant dans le présent.

De plus, pour asseoir la force des images et des situations retranscrites, The Promise dispose d'une bande-son marquante, composée par Debbie Wiseman qui, utilisée à bon escient, fait rapidement partie intégrante de l'oeuvre. Le thème récurrent permet notamment de rythmer la narration et de souligner efficacement les moments de tensions. A l'écoute de ces morceaux composés uniquement d'instrumentaux, notamment avec du piano et du violon, le téléspectateur perçoit quelque chose de mélancolique, presque pesant et fataliste, derrière ces notes de musique qui sauront le toucher tout particulièrement.

Enfin, The Promise s'appuie sur un casting solide et convaincant. Si téléspectateur s'investit autant émotionnellement auprès des deux protagonistes principaux, c'est sans doute autant grâce aux récits mis en scène qu'à l'interprétation proposée par ces deux jeunes acteurs. Claire Foy (Little Dorrit, Going Postal), dans un rôle d'observatrice extérieure, encore tellement naïve, qui bouleverse les conventions sociales établies, confirme tout le bien que l'on pouvait déjà penser d'elle. De façon peut-être plus notable, il faut souligner que la mini-série va être l'occasion pour Christian Cooke de revenir du bon côté de la force téléphagique et d'oublier les errements passés, en proposant une interprétation pleine et juste dans un registre autrement plus consistant que les séries (Demons, Trinity) dans lesquelles j'avais pu le croiser jusqu'à présent.

A leurs côtés, c'est toute une galerie d'acteurs au diapason de l'atmosphère de la mini-série qui les secondent efficacement. Parmi eux, on retrouve notamment Itay Tiran (Ha-Burganim), Katharina Schüttler (Carlos), Haaz Sleiman (Nurse Jackie), Ali Suliman, Perdita Weeks (Lost in Austen, The Tudors), Ben Miles (Lark Rise to Candleford), Smadar Wolfman ou encore Holly Aird (Waking the Dead, Identity).

Bilan : Drame humain autant que récit didactique, The Promise est une mini-série aussi prenante que fascinante, à la fois radiographie du présent et fenêtre sur le passé. Dotée d'une narration homogène, composée de deux intrigues - dans le passé et dans le présent - qui s'emboîtent parfaitement et se complètent, The Promise trouve le juste équilibre entre sa volonté d'exposer une réalité actuelle complexe, dont les racines s'inscrivent dans le genèse-même de cet Etat, et une dimension humaine jamais négligée, avec des personnages forts auprès desquels le téléspectateur s'implique émotionnellement. En somme, sa réussite est de parvenir, en utilisant le prisme des histoires personnelles de ses protagonistes, à éclairer en arrière-plan la situation inextricable de cette région du monde. Cette mini-série aboutie et maîtrisée sur le fond comme sur la forme mérite assurément le détour.

La diffusion française sur Canal + est prévue à partir du 21 mars prochain. Un seul conseil : à ne pas manquer.

NOTE : 9/10

A écouter sur le sujet : une interview de Peter Kosminsky dans une émission de France Culture début février.

Un teaser :

Une bande-annonce de la mini-série :

23:31 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : channel 4, the promise, le serment, canal +, peter kosminsky, claire foy, christian cooke, itay tiran, katharina schüttler, haaz sleiman, ali suliman, perdita weeks, ben miles, smadar wolfman, holly aird | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2011

(UK) Upstairs Downstairs : Maîtres et Valets dans l'agitation londonienne de 1936

La dernière semaine de 2010 (du 26 au 28 décembre) aura permis à BBC1 de proposer son propre period drama se déroulant dans la première moitié du XXe siècle. Remake, ou plutôt suite, d'un classique des années 70, Maîtres et Valets, qui avait fait les beaux jours d'ITV, Upstairs Downstairs allait, en raison de sa programmation, fatalement subir les comparaisons de la grande réussite de l'automne de... ITV, Downton Abbey. On le pressentait d'emblée, le parallèle - pas forcément des plus justifiés tant l'époque et les enjeux diffèrent, mais qui s'impose malgré toute la bonne volonté du téléspectateur - n'a pas tourné en faveur de la BBC. Car oui, qui l'eut cru, mais nul doute que ITV l'a bien emporté sur la BBC en 2010 dans ce créneau très prisé des reconstitutions historiques...

Pour autant, Upstairs Downstairs mérite plus qu'être seulement balayée par le triomphe de celle qui l'a précédée. Proposée en trois épisodes d'une heure chacun, elle a tout d'abord semblé cumuler les handicaps, avec en plus une entrée en matière ratée, flirtant avec une étrange nostalgie de transition peu opportune. Mais, en dépit d'une introduction malaisée, la série va progressivement réussir à dépasser ses tergiversations initiales. Les deux derniers épisodes vont en effet gagner en intensité comme en intérêt.

Upstairs Downstairs s'ouvre en 1936 peu avant la mort du roi George V. Sir Hallam Holland, un diplomate, et son épouse, Lady Agnes, s'installent au 165 Eaton Place, la demeure qui fut le cadre de Maîtres et Valets. Le jeune couple, décidé à compter dans le quotidien de la haute société londonienne, a la surprise - pas forcément agréable - de voir arriver quelques jours plus tard, Lady Maud, la mère de Hallam, laquelle souhaite, après plusieurs décennies passées hors d'Angleterre, venir finir d'écrire ses mémoires sur place. La soeur d'Agnès, Persephone, les rejoint également. Venue de la campagne du Pays de Galles pour apprendre les bonnes convenances au sein de l'aristocratie londonienne, elle va en même temps découvrir un autre monde, celui de la politique et des idéologies.

La carrière de diplomate de Hallam dépendant également des connexions sociales sur lesquelles il doit pouvoir compter, Lady Agnes est bien consciente de la nécessité d'avoir à disposition un staff complet. Elle embauche pour cette tâche Rose Buck, qui fera le lien avec l'ancienne série, ayant servi les Bellamy jusqu'en 1930, année où s'était achevée l'histoire de Maîtres et Valets. C'est ainsi un personnel très divers, mais finalement aussi relativement restreint ce qui permet une certaine solidarité, qui va finalement être assemblé, même s'il connaîtra quelques aléas au fil des évènements de la série.

Pour nous plonger dans la vie londonienne de 1936, Upstairs Downstairs va mêler la grande Histoire aux histoires personnelles de ses protagonistes. Tandis qu'en toile de fond, l'Allemagne Hitlérienne inquiète des diplomates qui hésitent sur la position à adopter, sur le sol anglais, la série s'arrête sur la politique intérieure, avec la tentation fasciste que représente Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Parallèlement, la famille royale entretient aussi toutes les conversations. Si Edouard VIII a succédé à son père, George V, sa liaison avec une américaine, Mrs Simpson, posent question : le choix entre le trône et une femme se profile à l'horizon.

Après la démonstration proposée par Downton Abbey au cours de l'automne, Upstairs Downstairs était forcément attendu au tournant. Peu importe que le contexte, les lieux ou l'approche des scénaristes soient différents ; peu importe que les deux séries ne s'inscrivent pas dans la même optique et ne partagent pas les mêmes ambitions, notamment au niveau de l'esthétique... Car demeurent quelques fondements clés : le cadre de la haute aristocratie britannique, dans une maison où l'on suit la vie des maîtres des lieux comme des serviteurs. Les parallèles se font naturellement dans notre esprit, souvent même en dépit des efforts du téléspectateur pour essayer de découvrir avec un regard neutre Upstairs Downstairs. On est ici loin du château plein de vie de Downton Abbey. En découvrant le staff, on songe, malgré nous, qu'il est finalement bien peu fourni. Là où la série d'ITV créait une sorte de communauté, Upstairs Downstairs pose un environnement plus proche du téléspectateur et qui se rapproche parfois d'une sorte de huis clos à taille humaine.

Pourtant, ce n'est pas l'ombre de Downton Abbey qui va poser le premier problème que rencontre Upstairs Downstairs. Certes, durant le premier épisode, le téléspectateur se laisse aller à égréner dans son esprit, toutes ces différences que son esprit fait par pur réflexe - la plupart n'étant pas favorables a priori à la fiction de la BBC. Mais s'il prend le temps de réaliser cet exercice de comparaison, au-delà du calendrier de diffusion, la faute en revient en grande partie aux propres scénaristes de la série. Car Upstairs Downstairs débute de manière excessivement poussive, par une longue et lente installation qui fait office d'introduction, occupant les trois premiers quarts d'heure, et au cours de laquelle elle essaye de façon assez maladroite de toucher la fibre nostalgique du téléspectateur. Si j'admets sans difficulté que Maîtres et Valets constitue une institution télévisuelle, elle date quand même de trois décennies. Plus que capitaliser sur un nom mythique, l'objectif principal aurait clairement dû être de conquérir et de toucher un nouveau public, non familier avec cet univers. Or, ce nouveau public ne va pas s'émerveiller sur les longs plans montrant Rose Burke redécouvrant cette maison dans laquelle elle a servi. Cette lente mise en place des personnages et des enjeux donnent l'impression de sacrifier la première heure de narration, qui échoue donc dans le but inhérent à tout pilote : celui de captiver l'attention du téléspectateur. Les dernières minutes et la réception gâchée par l'invitation non intentionnelle du dignitaire nazie offriront les premières petites étincelles qui laissent entrevoir le potentiel dont dispose à l'évidence le récit de la vie de cette maisonnée. La suite va plutôt donner raison au téléspectateur qui aura été patient, sans pour autant pleinement satisfaire.

Si Upstairs Downstairs ne se départit jamais totalement de cette impression que ces trois épisodes ne constituent qu'une forme de mise en bouche, une introduction qui cherche le bon équilibre tout en promettant une suite plus aboutie, les deux heures suivantes vont se révéler beaucoup plus denses et intenses dans les histoires qui s'esquissent. Certes, les rapports entre les différents protagonistes restent relativement prévisibles, les personnages mettent un peu de temps à s'affirmer individuellement et à acquérir une dimension humaine, cependant le côté très choral de la série va être celui qui va fonctionner le premier. Paradoxalement, avant même de s'attacher aux protagonistes, c'est ainsi le cadre et l'univers mis en scène qui retiennent notre attention. Upstairs Downstairs a la chance de se dérouler en 1936 et donc de disposer en toile de fond d'une situation géopolitique, mais aussi intérieure, très trouble, qui ne va pas épargner la maisonnée.

C'est donc par les éléments qui détonnent au sein de ce milieu policé que la série s'affirme tout d'abord, que ce soit à travers le destin personnel de certains personnages, comme la servante juive allemande, ou l'implication politique d'autres membres de la maisonnée, telle la jeune Perséphone ou bien le chauffeur (dans une relation n'étant évidemment pas sans évoquer au téléspectateur celle de Sybil et de son chauffeur ; le fascisme ayant remplacé le socialisme). Si la narration manque trop souvent de subtilité dans sa façon de romancer l'Histoire afin de permettre la rencontre des petites et de la grande, la maîtrise du rythme de l'écriture étant aussi très perfectible, j'avoue avoir vraiment apprécié cet effort d'immersion dans le contexte particulier de l'Angleterre de la fin des années 30. Que ce soit la question du nazisme (la reconstitution de la Bataille de Cabble Street est assez impressionante) ou l'abdication d'Edouard VIII, Upstairs Downstairs s'efforce, avec plus ou moins d'habileté, de nous montrer les réactions diverses des Anglais de l'époque, à travers toute la diversité d'opinions et de milieux représentés dans cette demeure du 165 Eaton Place.

Au final, c'est donc par sa volonté de retransrire la société de son temps et de s'inscrire dans ses enjeux qu'Upstairs Downstairs capte en premier lieu l'intérêt du téléspectateur. Le temps aidant, les personnages s'humanisent progressivement, permettant, au cours du troisième épisode, de trouver peu à peu un semblant d'équilibre satisfaisant dans la maisonnée. L'atmosphère apparaît plus intimiste que dans Downton Abbey. Il y a une solidarité forte qui se crée finalement entre tous les habitants, qui confère une proximité absente de la série de ITV. Je pense donc qu'il y a bien la place pour Upstairs Downstairs dans les programmes britanniques de l'an prochain, à condition de poursuivre sur les bases auxquelles parvient enfin la fin du dernier épisode et en soignant l'homogénéité globale d'un récit trop éclaté.

Sur la forme, Upstairs Downstairs fait preuve d'une grande sobriété. Le clinquant de certains décors reste étonnamment tempéré par une mise en scène toute en retenue, qui s'inscrit dans cette ambition un peu vaine de poursuivre l'oeuvre de Maîtres et Valets et d'en appeler donc à une forme de nostalgie. La réalisation, comme la musique en arrière-plan, marquent donc par leur relative neutralité d'ensemble. Le visuel n'a rien de l'esthétique aboutie et fascinante de Downton Abbey ; ce qui lui permet au moins de clairement s'en différencier sur ce plan.

Pour mettre en scène ce récit pas toujours très homogène, le casting se révèle solide, même si certains vont rester un peu en retrait. C'est une conséquence de la difficulté que connaît la série pour bien s'installer et donner vie et, surtout, une personnalité propre et définie à chacun de ses personnages. Le couple Holland est très bien interprété par Ed Stoppard (Any human heart) et Keeley Hawes (Spooks, Ashes to Ashes). A leurs côtés, Claire Foy (Little Dorrit, Going Postal) n'a pas un personnage facile, mais elle est, comme toujours, lumineuse dans certaines scènes. Signe de l'héritage qu'elle revendique, on retrouve également au casting les deux actrices qui eurent l'idée du concept à l'origine de Maîtres et Valets au début des années 70 : Eileen Atkins (La taupe, Psychoville) incarne Lady Maud, tandis que Jean Marsh (Doctor Who) retrouve (assez paradoxalement puisque 6 ans se sont "fictivement" écoulés, mais 30 ans dans la réalité) son personnage d'origine, Rose Buck. Parmi les autres membres du staff, on retrouve d'autres habitués du petit écran britannique, comme Anne Reid (Bleak House, Five Days), Nico Mirallegro (Hollyoaks), Neil Jackson (Flashforward, Make it or break it), Adrian Scarborough (Cranford, Psychoville, Gavin & Stacey) ou encore Art Malik (Holby City, The Nativity). Enfin, en ce qui concerne les acteurs plus secondaires, en dehors de la maison, je citerais la présence de Blake Ritson (Emma) que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, en frère inquiet du futur roi abdicateur et ami proche du maître de maison.

Bilan : Ne se départissant jamais de cette impression qu'il s'agit seulement d'une introduction à une série à venir, les trois heures d'Upstairs Downstairs vont permettre à la série de progressivement s'affirmer, gagnant en densité narrative et en intensité émotionnelle. Mais si elle exploite à propos le contexte particulier de cette année 1936, elle peine à trouver ce liant nécessaire entre les différentes storylines qui aurait permis un récit homogène. Si Upstairs Downstairs propose donc des histoires trop éclatées et relativement prévisibles, elle laisse cependant entrevoir un réel potentiel qui peu à peu, trop lentement, semble se construire.

Sans occulter ces défauts, j'avoue avoir pris du plaisir à regarder les deux dernières heures, après m'être un peu ennuyée devant la première. J'ai donc envie d'espérer que la série puisse aller crescendo et nous proposer une suite plus aboutie.

NOTE : 7/10

La bande-annonce :

18:54 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bbc, upstairs downstairs, ed stoppard, keeley hawes, jean marsh, eileen atkins, claire foy, anne reid, nico mirallegro, neil jackson, adrian scarborough, art malik, blake ritson | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2010

(Mini-série UK) Terry Pratchett's Going Postal : les Annales du Disque-Monde

En début de semaine (les 30 et 31 mai), Sky One portait à l'écran une nouvelle adaptation issue des célèbres Annales du Disque-Monde, ensemble de romans hilarants, qui offrent un plongeon grisant dans une fantasy burlesque et animée, écrites par l'écrivain britannique Terry Pratchett. Going Postal (Timbré en version française) est la troisième incursion télévisée dans les méandres agitées du Disque-Monde. Construite sur le même format que les précédentes, Hogfather (2006) et The Colour of Magic (2007), il s'agit d'une mini-série composée de deux parties de 90 minutes chacune, monopolisant donc deux soirs à la suite la chaîne câblée.

La grande amatrice de fantasy que je suis - doublée d'une téléphage compulsive - attendais avec beaucoup d'impatience Going Postal, même si les précédentes transpositions à l'écran de l'univers de Terry Pratchett avaient pu me laisser des impressions mitigées. La réserve initiale laissée par Hogfather avait cependant été effacée par The Colour of Magic qui avait su retranscrire avec une certaine réussite cette magie teintée d'émerveillement qui émane des romans d'origine.

Le héros dont Going Postal nous conte les aventures porte le nom - improbable - de Moist von Lipwig. Habile manipulateur doté d'un esprit très vif , ce dernier s'est construit une vie d'arnaques et de fraudes diverses et variées. De la vente maquillée d'un vieux cheval boîteux jusqu'à forger des faux bonds du trésor qui précipiteront les instituts monétaires dans la crise financière, ce cher Moist a rapidement excellé dans une carrière dont il maîtrise à présent tous les rouages. Ou du moins, pensait les maîtriser. Car, un jour, l'escroquerie de trop entraîne son arrestation. Avec un tel passif, il est condamné à mort par pendaison. La sentence est aussitôt exécutée, en public... mais il se réveille devant le seigneur des lieux. Lord Vetinari lui propose alors un curieux marché : la mort ou bien remettre sur pied le service postal d'Ankh-Morpork. Ce service, moribond, s'est mué en archives des lettres initialement en transit ; son existence-même a été oubliée par les habitants d'une ville où le système des "clacks" exerce désormais un monopole sur l'ensemble des communications.

Le défi à relever est de taille, mais Moist estime pragmatiquement que cela reste préférable à la mort. Flanqué d'un Golem, Mr Pump, qui fait office de surveillant imperturbable - et, surtout, incorruptible -, il découvre cependant rapidement que le challenge pourrait se révéler plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Les différents postiers qui l'ont précédé ont tous connu une fin tragique prématurée, dans des circonstances bien mystérieuses. Mesurant avec effarement l'étendue des ruines du service, Moist va devoir faire appel à toutes ses ressources pour redresser la situation et espérer sortir vivant du bureau de Poste.

Pour l'aider dans sa tâche, il est assisté des deux derniers employés du service : Tolliver Groat, un vieil homme fidèle rêvant de promotion, et le jeune Stanley Howler, un collectionneur compulsif de cette dangereuse addiction (!) que constituent les épingles. Face à lui, la compagnie des "clacks" est gérée avec autoritarisme par l'amoral Reacher Grit, inquiétant entrepreneur borgne. Ce dernier entend bien conserver le monopole qu'il détient et voit d'un très mauvais oeil l'arrivée d'une concurrence. Devant la confrontation qui s'annonce, c'est la troublante Adora Belle Dearheart, la régisseuse du Gollem Trust qui rêve de se venger de Reacher Grit, qui va sans doute s'ériger en arbitre.

Going Postal, c'est donc tout d'abord l'histoire d'une rédemption. Tout escroc qu'il soit, Moist n'a pas mauvais fond ; et si sa morale élastique ne l'a pas toujours conduit à faire les bons choix, il n'a jamais voulu consciemment causé du tort et n'a jamais vraiment réfléchi aux conséquences humaines de ses arnaques. A travers la réhabilitation du service public postal, c'est à sa propre réhabilitation à laquelle le téléspectateur assiste. Si on ne doute pas un instant de la résolution finale, tout l'attrait de la mini-série va résider dans les péripéties à surmonter pour y parvenir. Dans cette optique, Moist se révèle être un héros attachant, avec sa part de complexité et d'ambivalences. On suit avec un intérêt jamais démenti les lieux où le conduit son sens de l'initiative jamais pris au dépourvu (de l'ingénieuse invention des timbres, à la compétition avec les "clacks"). La résurrection du service postal ne pouvait d'ailleurs pas être confiée à des mains plus expertes que les siennes, tant cette mission semble nécessiter une réactivité constante, une bonne dose de flexibilité et un ingénieux pragmatisme, trois des qualités premières de notre héros-escroc.

Au-delà de l'affection que l'on éprouve rapidement pour les personnages, le charme opère sans difficulté sur la mini-série toute entière. Adoptant un rythme de croisière plaisant à suivre, elle transpose à l'écran la richesse de l'univers des Annales du Disque-monde, tout en en respectant l'esprit. On y retrouve donc une bonne dose d'humour ; le style de Terry Pratchett excelle en effet dans cet art du décalage et de l'inattendu, flirt constant avec un savoureux surréalisme. Going Postal est ainsi rythmée par des dialogues décalés, ponctués de réparties cinglantes. Elle s'anime au fil des situations incongrues mises en scène, recélant des petits détails les plus improbables (comme l'univers des collectionneurs d'aiguilles) qui forgent son identité.

J'ai vraiment apprécié l'effort fait pour recréer cette ambiance atypique qui règne dans les Annales du Disque-Monde. De ce point de vue, cette mini-série se révèle plutôt bien inspirée et les différents ingrédients se mélangent finalement de façon assez homogène. En adoptant un ton léger, elle propose un confortable récit d'aventures, dans lequel le téléspectateur trouvera aussi une bonne dose de rebondissements et un soupçon de faux suspense appréciable.

Se déroulant au sein d'une civilisation d'apparence post-moyen-âgeuse, on perçoit pourtant derrière ce décor classique de fantasy le reflet de notre société moderne et de ses préoccupations. Alors qu'Ankh-Morpork porte les premiers stigmates d'une entrée dans l'ère de l'industrialisation, à travers le mécanisme des "clacks" et de ses tours télégraphiques, Going Postal aborde, par la métaphore, des thématiques aux accents très actuels. La modernité, et plus précisément tout l'enjeu des télécommunications, symbolisé par la lutte entre les deux entreprises, sont bien entendu au coeur du récit. On peut voir dans le réseau de "clacks", qui abolit les distances - mais qui s'enraye aussi fréquemment (sympathique clin d'oeil) -, une version d'internet façon Disque-Monde. La mini-série lui emprunte même une partie de son champ lexical, lorsqu'il est question de "pirater" le signal émis par ses tours. Les remarques, voire les critiques, émises à l'encontre du système trouvent d'ailleurs un écho particulier dans notre réalité moderne. Si le format trop court de Going Postal l'empêche d'approfondir ces thèmes comme le roman d'origine avait pu prendre le temps de le faire, les parallèles demeurent, rappel appréciable de l'universalité de certains enjeux. Le cadre global de fantasy et le merveilleux qui en émane n'interdisent pas à la fiction de proposer aussi ses propres réflexions sur notre société actuelle. La métaphore demeure un outil prisé.

La richesse de Going Postal se retrouve également dans la forme ; Sky One s'était financièrement donné les moyens de ses ambitions, l'objectif est réussi car l'investissement se voit à l'écran. Il y a un même souci de transposition du merveilleux de l'univers du Disque-Monde. Les reconstitutions en costumes sont assez soignées ; et Ankh-Morpork s'anime sous nos yeux. Certes, l'histoire ne prête pas vraiment à une débauche d'effets spéciaux - The Colour of Magic était dans cette perspective logiquement beaucoup plus spectaculaire -, le style reste donc assez sobre. Mais la fluidité de la narration n'est jamais remise en cause ; on finit même par s'habituer aux figés Golems, transposition des robots au Disque-Monde.

La réalisation est de très bon standing, avec un certain nombre de jolis plans d'ensemble et une belle image, donnant parfois un peu l'impression de feuilleter les pages d'un conte ou autre récit fantastique. La bande-son accompagne parfaitement l'histoire. Et, cherry on the cake, il y a même un petit rythme musical récurrent qui se révèle des plus entraînants !

Enfin, pour porter l'ensemble, le casting est à la hauteur des attentes. Richard Coyle (Coupling, The Whistleblowers) s'investit pleinement dans son personnage pour incarner, avec énergie et un certain charisme, Moist von Lipwig ; Claire Floy (Little Dorrit) met en scène avec classe la froide rage d'Adore Belle Dearheart. Charles Dance (Bleak House) joue un imperturbable Lord Vetinari, et David Suchet (aka Hercule Poirot), un machiavélique Reacher Gilt. A leurs côtés, on retrouve Marnix Van Den Broeke, Steve Pemberton, Andrew Sachs, Ian Bonar ou encore Tamsin Greig. Et, petit bonus à classer dans les anecdotes sympathiques : Terry Pratchett effectue même un passage éclair sous les traits d'un postier, une brève apparition qui constitue un bel hommage.

Bilan : Going Postal est au final une mini-série très plaisante à suivre. Le téléspectateur est rapidement charmé par l'ambiance unique transposée des Annales du Disque-monde. C'est un délicieux mélange indéfinissable de merveilleux, d'aventures, de surréalisme, saupoudré d'un soupçon d'innocence qui emprunte à la sphère des contes. A la croisée des genres, reprenant des codes scénaristiques du fantastique comme du western, Going Postal propose une fable sur la modernité et les moyens de communication, qui se suit avec plaisir. En dépit de quelques longueurs, il est impossible de bouder son plaisir : on se laisse emporter de bonne grâce par le souffle de merveilleux qui traverse cette fiction, pour passer un bon moment devant son petit écran.

NOTE : 8,5/10

La bande-annonce de la mini-série :

17:59 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sky one, going postal, terry pratchett, richard coyle, claire foy, david suchet, charles dance | ![]() Facebook |

Facebook |