16/01/2011

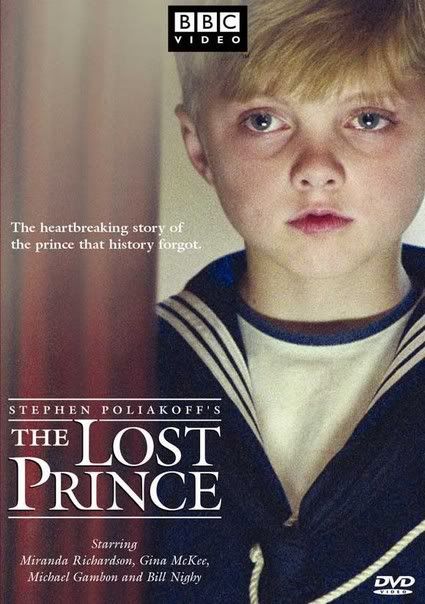

(Mini-série UK) The Lost Prince : un portrait intimiste au coeur des tourbillons de l'Histoire

The story of the prince that history forgot.

L'actualité du petit écran a beau avoir été très riche ces derniers jours, c'est finalement vers des explorations téléphagiques plus anciennes que je me suis tournée. Non seulement parce qu'il faut bien que je me plonge de temps en temps dans ma (haute) pile de DVD à voir, mais aussi parce que les découvertes que j'y fais sont bien trop captivantes pour que je songe à leur préfèrer des pilotes de concept au parfum confusément anachronique, de remake inutile ou d'énième déclinaison d'ersatz Shonda Rhimes-iens exotiques, proposés en ce début de mois de janvier aux Etats-Unis. Pourtant j'ai bien tenté de jeter un oeil à tout cela ; mais que voulez-vous, la fiction qui a retenu mon attention cette semaine date de 2003. Elle s'intitule The Lost Prince ; et elle, elle a le mérite de me rappeler pourquoi je suis téléphage.

Saluée et récompensée jusqu'aux Etats-Unis où elle a remporté en 2005 l'Emmy Award de la meilleure mini-série, il s'agit d'une fiction d'une durée totale de 3 heures, composée de deux parties d'une heure et demie chacune. Son visionnage s'inscrit dans le cycle de découvertes des oeuvres de Stephen Poliakoff entamé depuis quelques mois, et au cours duquel j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Perfect Strangers, puis dernièrement de Shooting the Past. J'avoue que ma fascination grandissante pour le style qui marque ces fictions a encore pris une autre dimension en regardant The Lost Prince.

The Lost Prince couvre une décennie de bouleversements politiques européens, s'ouvrant durant le Noël 1908 et se terminant en 1919 dans les ruines d'une Première Guerre Mondiale qui aura redessiné géopolitiquement et constitutionnellement une Europe où le temps n'est plus aux monarchies. Marquant la fin d'une époque, elle nous relate ces évènements de la perspective d'une famille royale britannique au sein de laquelle se joue un autre drame, plus personnel.

Car The Lost Prince s'appelle John. Il est le plus jeune fils du roi George V et de la reine Mary. Atteint d'épilepsie depuis son plus jeune âge et ayant eu une enfance marquée par des violentes crises soigneusement dissimulées par sa famille, sa santé précaire a également empêché le garçon de s'épanouir normalement, souffrant d'un léger retard dans ses capacités mentales. Devant l'inéluctabilité d'une situation de plus en plus difficile, souhaitant évacuer artificiellement cette douleur et le soustraire à tout regard extérieur, ses parents organiseront son éloignement, le tenant à l'écart de la cour et des mondanité où il ne pouvait être qu'une source d'embarras. D'abord reclus dans une maison attenante, il finira par être envoyé dans une ferme loin de tout à la campagne.

C'est cette courte vie aux accents tragiques que la mini-série nous relate, explorant les relations du prince avec son entourage. Au centre de son univers, il y a Lalla, sa fidèle nourrice, qui restera jusqu'au bout son plus précieux soutien. Mais sa famille demeurera également une constante. Si John n'entretiendra que des rapports excessivement distendus avec des parents peu enclins naturellement à exprimer des sentiments mais qui souffrent profondément de leur impuissance face à son état, il conservera toujours une relation pleine de complicité avec un de ses frères, George, à peine plus âgé que lui, égaré lui-aussi dans ce jeu des apparences où ce qui est socialement attendu de lui ne lui correspond absolument pas.

John mourut finalement à l'âge de 13 ans, en 1919, d'une crise d'épilepsie plus violente que les autres, concluant une mini-série assurément poignante à plus d'un titre.

Dense et théâtrale, bénéficiant d'une narration admirablement maîtrisée de bout en bout, The Lost Prince est une mini-série aboutie qui s'inscrit dans les thématiques chères à Poliakoff - la famille, l'Histoire - tout en y apportant un souffle supplémentaire par rapport aux autres mini-séries dont j'ai déjà pu vous parler (Perfect Strangers comme Shooting the Past) : ici, l'Histoire ne se re-découvre pas dans les images d'archives, elle s'écrit sous nos yeux, ajoutant une dimension émotionnelle encore plus intense.

The Lost Prince, c'est tout d'abord une histoire familiale. C'est un drame humain pudique qui ne verse jamais dans le larmoyant facile. C'est un portrait plein de vie d'un garçon, puis d'un adolescent dynamique, dont la mini-série va s'attacher à suivre le quotidien. Si son handicap est traité avec beaucoup justesse, mais aussi de pudeur, c'est également parce qu'il confère à John l'insouciance de ceux dont l'état leur permet de ne pas être astreint à l'étiquette sociale rigide de leur statut, pouvant ainsi énoncer sans sourciller des vérités crues que personne n'oserait formuler à voix haute dans ce monde d'apparences. Une liberté mise en exergue tout au long du récit que lui envie son frère George, insupporté par la pensée de la carrière militaire déjà régentée qui l'attend. Les destinées parallèles, toutes aussi peu enviables, des deux frères, constituent un fil rouge narratif des plus opportuns. L'intensité des rapports fraternels que les deux garçons partagent, par contraste à la distance que maintient le reste de la famille, est aussi très émouvante, apportant à John une chaleur humaine dont il a besoin même s'il n'en a pas toujours conscience. C'est dans cette optique qu'il faut aussi saluer le rôle que joua Lalla, nourrice tellement attentionnée et obstinée qu'elle se substitua en bien des points à une mère dont le statut empêchait qu'elle remplisse cette fonction.

The Lost Prince apparaît donc à la fois comme un portrait intime, mais aussi comme une immersion dans un certain microcosme monarchique, qui va lui permettre de relier naturellement ces histoires personnelles à des évènements d'une toute autre dimension, tout aussi déstabilisant pour la famille royale.

The Lost Prince, c'est aussi en arrière-plan des pages d'Histoire troublée qui se tournent sans complaisance. C'est le récit d'une décennie de redistribution des cartes en Europe que la monarchie britannique va s'efforcer de traverser en dépit d'une hostilité grandissante à son égard. Comme toujours, la narration de Poliakoff fonctionne pleinement, avec une intensité fascinante, par le biais des symboles et des mises en scène. A travers les leçons du précepteur de John, matérialisées par ces présences de personnalités décorées et imposantes lors de l'enterrement d'Edouard VII, nous entrevoyons l'étendue de toute cette parenté royale, de degré plus ou moins proche, qui règne aux quatre coins de l'Europe. La Première Guerre Mondiale va venir bouleverser cet échiquier politique, faisant perdre leurs derniers repères à un couple royal qui subit même la méfiance de son propre peuple, allant jusqu'à devoir abandonner le nom aux consonances germanophones que la famille porte.

Les cousins, proches d'hier, se transforment en ennemis. Emportés par les chaos de l'Histoire, certains abdiquent, d'autres sont renversés. Parmi ces monarques déchus aux destinées incertaines, c'est sur le sort d'une famille particulière, celle à la fin la plus tragique, que la mini-série va s'arrêter : les Romanov, à travers deux moments clés. C'est tout d'abord en un temps d'insouciance que nous les rencontrons quand, en cousin de George V, Nicolas II rendit visite à ce dernier, accompagné de toute sa famille, notamment de ses quatre filles tout de blanc vêtues qui fascinèrent tant le jeune John. Une famille qui, à la différence de sa consoeur anglaise, vit encore dans une conception d'absolutisme, sans avoir l'habitude des compromis, comme le souligne l'attitude adoptée par la Tsarine, accentuée par les tergiversations sans fin de Nicolas II. Nous ne reverrons ensuite la famille du Tsar que dans l'imagination de John. Pour sauver sa position fragilisée, alors que partout en Europe les monarchies disparaissent, George V fera pression pour que l'Angleterre n'accueille pas ces souverains russes déchus si impopulaires auprès de son opinion publique. Dans un style propre à Poliakoff, celui d'un récit indirect distant, le téléspectateur assistera à leur exécution, qui entérinera définitivement la fin d'une époque.

Fascinante par le traitement qu'elle propose de cette multiplicité des thématiques abordées, The Lost Prince est également une mini-série pleinement aboutie sur la forme. Elle porte ici la marque caractéristique de son auteur. Sa réalisation, soignée, trouve en effet une inspiration théâtrale dans laquelle elle s'épanouit. Certains mises en scène versent dans une symbolique soigneusement étudiée, où le poids et la force des images se veulent bien plus parlant que des dialogues qui sont parfois absents de ces passages. A ce titre, je pense que la scène qui m'a le plus marqué se situe au début de la deuxième partie. Alors que l'Europe est en ébulition, suspendue à la réaction russe et allemande suite à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, on y voit le Tsar Nicolas II s'adonner insouciant à sa passion pour la natation sous les yeux de sa famille rassemblée. Sur le côté, les militaires attendent son ordre de mobilisation, tandis que la devanture dans laquelle la famille tsariste est confortablement installée, d'une couleur rouge sombre, se reflète dans l'eau jusqu'à la forme allongée de Nicolas II, lequel porte également un costume de la même couleur. Cette ombre rouge qui s'étend, c'est celle du sang. C'est le destin de cette famille qui bascule par la décision alors prise et l'engrenage qui s'enclenche. Ce passage est un vrai modèle du genre.

De plus, The Lost Prince porte également la marque musicale de Poliakoff, avec une utilisation fréquente, résolument intégrés au récit, de morceaux de musique classique qui retranscrivent à merveille la tonalité des scènes qu'ils accompagnent. Elle sublime certains passages, et son apogée se trouve sans doute dans le récital final délivré par John, poignant d'une intensité émotionnelle où percent tant de regrets qu'elle en bouleverse la famille royale comme le téléspectateur.

Enfin, The Lost Prince ne serait sans doute pas cette oeuvre magistrale sans la performance d'ensemble que délivre son superbe casting. Il faut tout d'abord saluer les plus jeunes qui remplissent admirablement leur rôle, Daniel Williams (Frankenstein), puis Matthew James Thomas (Britannia High) incarnant tour à tour un prince John touchant, à la fois fragile et plein de vie. Brock Everitt-Elwick (Bonkers), puis Rollo Weeks leur offriront un pendant parfait, dans le rôle de son frère George.

Du côté des adultes, on retrouve des acteurs confirmés qui trouvent ici l'occasion de nous rappeller tout le bien que l'on pense d'eux : Gina McKee (The Forsyte Saga, The Silence) est une Lalla dévouée, Tom Hollander (Cambridge Spies, The Company, Desperate Romantics, Rev, Any Human Heart) un roi George V navigant à vue en ces temps si troublés, Miranda Richardson (Rubicon) une reine Mary tout en retenue et en dignité dont la sensibilité perce à l'occasion l'apparence froide qu'elle s'est construite. Enfin Bill Nighy (State of Play) est, comme toujours, excellent. Parmi les autres acteurs, signalons la présence de Michael Gambon en Edward VII vieillissant, la reine Alexandra étant interprétée par une émouvante Bibi Anderson.

Bilan : Bénéficiant d'une écriture aboutie, maniant avec habileté l'art de la mise en scène et des symboles, The Lost Prince est une mini-série touchante, profondément humaine, qui propose un portrait attachant et sensible de ce prince oublié. A travers sa brève vie, elle nous immerge dans le milieu codifié et rigide d'une monarchie à la légitimité vacillante, au centre duquel on trouve une famille royale britannique luttant pour sa survie face à l'Histoire qui est en marche, perdant ses repères et isolée dans la guerre comme face aux révolutions qui ont lieu sur le continent européen.

Rejoignant certaines thématiques chères à Poliakoff comme la famille et l'Histoire, The Lost Prince mérite sa place au sein de ces incontournables oeuvres qui ont donné ses lettres de noblesse au petit écran. Indispensable.

NOTE : 9,25/10

Un extrait - la scène (qui me fait fondre en larmes) du récital à la fin :

Le thème musical :

14:45 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, the lost prince, stephen poliakoff, miranda richardson, gina mckee, michael gambon, bill nighy, daniel williams, matthew james thomas, brock everitt-elwick, rollo weeks, bibi anderson | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2010

(Mini-série UK) Shooting the past : de l'importance de préserver la mémoire du passé

Parmi les explorations téléphagiques qui me tiennent à coeur, il y a la découverte des classiques du petit écran britannique, parmi lesquels figurent les fictions de Stephen Poliakoff. Je dois dire que plus je découvre ses oeuvres, plus ma fascination grandit pour ce style clairement identifiable et qui reste à part à la télévision. L'été dernier, sans respecter strictement la chronologie, je vous avais déjà confié combien Perfect Strangers m'avait marqué. Aujourd'hui, remontons un peu plus le temps pour découvrir une autre mini-série qui s'inscrit dans le même cycle : Shooting the Past. Il s'agit d'une fiction en trois parties (3 x 1 heure) dont la diffusion sur BBC2 date de 1999.

La période paraît d'autant plus adéquate pour l'évoquer qu'elle se déroule la semaine de Noël, explorant des thématiques chères à Poliakoff et reprenant des ingrédients et un savoir-faire caractéristique, que l'on retrouvera quelques années après dans Perfect Strangers. Shooting the Past interpelle pareillement le téléspectateur, s'interrogeant sur la mémoire et le rapport des hommes à l'Histoire et aux histoires, le tout par le biais des instantanés d'un siècle, des photographies.

Si Shooting the Past s'ouvre durant la semaine de Noël, par la voix de son narrateur, Oswald, les fêtes n'en sont qu'un décor posé en arrière-plan. Car c'est un parfum, aussi fascinant qu'indéfinissable, de profonde intemporalité qui règne dans cette mini-série, nous plongeant dans un univers préservé, coupé du tourbillon quotidien de la société moderne qui va bientôt venir le bouleverser. C'est en effet un lieu de mémoire, où s'entreposent les instantanés retranscrivant un siècle de la grande et des petites histoires, que Shooting the Past nous invite à découvrir. En entrouvrant pour nous l'intimité des archives de la Falham Photo Librairy, dont la collection est menacée d'être dispersée voire détruite, c'est une fenêtre sur le passé, une tranche du XXe siècle, qui est proposée au téléspectateur à travers les reconstitutions et enquêtes qu'ont conduit les différents membres du staff.

L'histoire débute par le rachat du château dans lequel la collection est entreprosée par une compagnie américaine. Le nouveau propriétaire souhaite faire table rase de cette vieille bâtisse austère pour construire sur ce terrain un bâtiment moderne qui accueillera une école de commerce compétitive. Cela sonne le glas du quotidien bien policé du staff de la collection photographique. En effet, soudain, tout doit être vidé ; et tous ces clichés anonymes, qui composent une collection bien trop importante pour trouver rapidement un acheteur, risquent d'être détruits. Seuls les quelques photos ayant une valeur pécuniaire importante pourront être sauvées. Décidé à se battre pour éviter cette destruction programmée, le staff va tout faire pour parvenir à un compromis avec le président de la société américaine, Christopher Anderson. Tout en cherchant désespérément une solution de replis dans ce délai si court et en cette veille de fête, la directrice, Marilyn Truman, va présenter à Anderson quelques unes des histoires extraordinaires qui se cachent dans ces clichés ordinaires que rassemble la collection.

Bénéficiant d'une écriture stylée et de dialogues parfaitement ciselés, Shooting the Past investit un registre émotionnel qui reste tout en retenue et où viennent percer, avec habileté, des pointes d'humour, mais aussi de drame. Cette richesse des tonalités confère au récit une vitalité captivante, que n'affecte nullement la dimension très contemplative, presque lente, de l'ensemble. Cette qualité scénaristique permet à la mini-série d'imposer avec beaucoup de maîtrise le thème qu'elle va s'attacher à explorer et qui ne peut laisser indifférent.

Si Shooting the Past est une fiction sur le temps, paradoxalement, elle apparaît pourtant étonnamment hors du temps, détachée des contingences du présent, à l'image de celui qui incarne peut-être le mieux l'esprit de cette oeuvre, ce personnage d'Oswald qui refuse obstinément de seulement envisager l'idée de la fermeture et de la dispersion de la collection. En nous plongeant dans le passé, cette fiction saisit l'occasion de la mise en lumière d'un travail d'archives pour s'interroger sur l'importance de la mémoire, mais aussi sur sa nécessaire préservation, avec le thème de la conservation du patrimoine. L'utilisation des photographies reste une idée narrative centrale des plus brillantes. Elle offre la possibilité de faire revivre, sous l'oeil de la caméra, par la magie des documents d'époque, des êtres et des destinées que le temps aurait déjà effacés. Shooting the Past réussit d'ailleurs admirablement à retranscrire, avec une authenticité troublante, ce ressenti unique, mélange de curiosité et de fascination, que l'on éprouve lorsque l'on se plonge ainsi dans des archives.

Pour autant, ce besoin de mémoire ainsi souligné ne va pas cantonner la mini-série uniquement dans des préoccupations tournées vers le passé. Avec une sobriété désarmante, en démontrant combien des êtres ordinaires ont pu, chacun à leur manière, vivre à leur échelle des histoires "extraordinaires", dépassant les apparences ou emportés par les soubresauts de leurs époques, c'est à ses personnages du présent et, par ricochet, au téléspectateur, que Poliakoff s'adresse par un jeu de miroir dont on est rapidement pleinement conscient. Sans jamais formuler explicitement cette problématique pourtant centrale, Shooting the Past conduit ainsi à s'interroger sur la place que l'on peut occuper, la vie dans laquelle on s'inscrit et le legs que l'on laissera.

Car en choisissant d'individualiser des destinées en apparence anecdotique, la mini-série rompt avec humanité l'anonymat de ces figures en noir et blanc du XXe siècle, mettant en scène sous un jour nouveau leur vécu. Tout en pointant le culte de l'instantanéité promu par la société moderne, elle souligne l'importance de ne pas oublier, symbolisé par cet entrepreneur aux grands projets qui va finalement retrouver dans son propre passé familial, et les secrets qu'il contient, des explications jusqu'alors informulées sur les motivations qui l'animent. De manière incidente, cela lui offre l'occasion de rappeler que chacun a sa place dans une histoire plus large, parvenant à son niveau et avec ses moyens, à ses propres accomplissements. Une question reste d'ailleurs en suspens, lancinante, à la fin du visionnage : qui sait comment un regard rétrospectif éclairera ce présent que l'on vit actuellement sans recul ?

Si l'ambiance de Shooting the Past exerce une telle fascination sur le téléspectateur, elle le doit également en partie à la façon dont la forme va savoir mettre en valeur le fond. Les oeuvres de Poliakoff ont toutes une caractéristique visuelle et, surtout, musicale, instantanément identifiable, que l'on retrouve une nouvelle fois ici, parfaitement exploitée. La réalisation est épurée, d'un style classique, tout en suivant cependant une approche presque contemplative que le thème musical récurrent, omniprésent, de la mini-série, vient appuyer. Car Shooting the Past démontre déjà une maîtrise de l'environnement musical que Poliakoff continuera de perfectionner par la suite. Un morceau de musique classique, initialement presque anecdotique mais qui gagne peu à peu en importance, va devenir le repère musical rapidement incontournable qui va accompagner l'ensemble et revenir constamment, de la scène d'ouverture jusqu'aux immersions dans le passé que permettent ces galeries de photographies exposées.

Enfin, pour porter à l'écran cette réflexion sur nos liens avec le passé, la mini-série bénéficie d'un excellent casting, parmi lequel on retrouve plusieurs des acteurs fétiches de Poliakoff, à commencer par Lindsay Duncan et Timothy Spall, que l'on croisera par la suite dans Perfect Strangers. Face à eux, pour incarner l'entrepreneur américain, Liam Cunningham (qui sera prochainement à l'affiche de la série d'anticipation Outcasts sur BBC1) leur donne la réplique de manière toute aussi convaincante.

Bilan : Fiction contemplative aux accents confusément intemporels, Shooting the Past esquisse une réflexion sobre et fascinante sur la complexité de nos rapports avec le passé, à travers l'exploration d'un format d'archives particulier qui sied parfaitement à la télévision : la photographie. S'intéressant à la place de la mémoire dans nos sociétés modernes, elle s'attache à faire revivre des histoires représentatives du XXe siècle, tout en éclairant finalement de manière incidente ce tourbillon constant que sont les destinées humaines, dont un regard rétrospectif permet de redécouvrir l'unicité, et par certains aspects le caractère extraordinaire, de chacune. Célébrant la vie par un hommage au passé, c'est aussi sur lui-même que Shooting the Past amène le téléspectateur à réfléchir.

Un incontournable de Stephen Poliakoff à avoir vu au moins une fois.

NOTE : 9/10

Un extrait, "Just a story" :

19:26 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bbc, shooting the past, stephen poliakoff, lindsay duncan, timothy spall, liam cunningham | ![]() Facebook |

Facebook |

27/08/2010

(Mini-série UK) Perfect Strangers : une fascinante introspection familiale et personnelle

Parmi mes achats DVD "from England" de l'été (si jamais la Beeb envisage d'expatrier un de ses stores par chez moi, je lui signale la candidature de mon appartement qui peut d'ores et déjà faire office d'antenne, au vu de tous les coffrets "BBC DVD" qui s'y empilent), j'ai commandé plusieurs productions signées Stephen Poliakoff. Si j'avais souvent entendu parler de ses fictions, je dois dire que je n'avais pas eu l'occasion d'en voir beaucoup jusqu'à présent. Histoire de corriger cette inculture tragique, j'ai donc fait quelques investissements.

La première production dans laquelle je me suis lancée est une mini-série, composée de 3 épisodes, datant de 2001 : Perfect Strangers. Certes, outre les échos positifs glanés ça et là, pour ne rien vous cacher, les noms du casting m'avaient un peu attiré l'oeil, à commencer par la perspective d'y retrouver Matthew Macfadyen (on ne se refait pas). Mais au-delà des performances d'acteurs à souligner, j'ai vraiment été fascinée par le style et l'ambiance qui se dégagent de Perfect Strangers. Une belle immersion intemporelle et universelle dans des rouages familiaux pour un très solide Poliakoff.

Perfect Strangers, c'est une fascinante introspection familiale, d'une richesse et d'une justesse qui méritent vraiment d'être soulignées. L'histoire débute par la volonté du patriarche d'une grande famille, les Symon qui étaient autrefois très fortunés, de réunir les siens lors d'un week-end où explorations des arbres généalogiques et retrouvailles avec de vieilles images d'archives seront au programme. Raymond Symon a depuis des années coupé les ponts avec cette branche clinquante de sa famille, vivant désormais en "exil" du côté de Hillingdon. Cependant, il reçoit lui-aussi la fameuse invitation au week-end. Après bien des tergiversations, il se laisse convaincre d'accepter par sa femme et son fils unique, Daniel. C'est à travers les yeux de ce dernier que vont nous être relatés les différents évènements de ces vastes retrouvailles familiales qui offriront à ses participants une forme de retour aux sources parfois douloureux, mais, en un sens, regénérateur.

Le téléspectateur se retrouve progressivement immergé dans ce monde inconnu aux côtés d'un Daniel aussi perdu. Derrière l'apparence luxueuse, aux allures si policées qui est proposée aux premiers abords, c'est le portrait d'une famille bien vivante et entière qui va être dressé, avec ses codes, ses non-dits et ses blessures passées ; avec ses paradoxes, ses vitalités et ses secrets... Daniel se lie notamment, d'une façon étrangement naturelle quasi-instantanée, avec deux cousins éloignés, dont l'histoire personnelle est marquée par un drame qu'ils n'ont jamais dépassé. Stimulé par les trouvailles étonnantes de Stephen, l'archiviste auto-proclamé de la famille, chacun entreprend un voyage en lui-même, dans ses souvenirs effacés ou les quelques bribes qu'il lui reste encore, découvrant ainsi des pans oubliés, secrets de famille ou anecdotes rarement évoquées, qui résonnent de façon particulière en chacun d'eux. Plus qu'une réunion, Perfect Strangers est une invitation à se découvrir soi-même en découvrant sa famille.

Cette introspection familiale, sous ses ressorts classiques, se révèle captivante à plus d'un titre, en partie parce que ce sont des parcours finalement très personnels que nous allons suivre sous couvert de ce mouvement collectif. L'enjeu ne réside pas dans les routes tortueuses empruntées qui vont conduire au récit d'anecdotes symboliques, mais dans la façon dont l'expérience va directement toucher les personnages. La portée métaphorique des souvenirs est pleinement exploitée. A mesure que la vision des uns et des autres évoluent sur ceux qui les entourent, c'est sur eux-mêmes qu'ils changent également de perspective. Il est assez troublant d'assister à cette réflexion quasi-identitaire, initiée avec une sobriété très intimiste qui sonne souvent tellement juste.

Très solide sur le fond, Perfect Strangers l'est également sur la forme, bénéficiant sur ce point d'une très grande maîtrise, dans la droite lignée des BBC dramas de haut standing. Sa réalisation est certes classique, mais elle sait admirablement bien mettre en valeur et jouer sur le décor luxueux dans lequel les protagonistes évoluent, sans tomber dans un clinquant excessif. C'est classe, sans être prétentieux. L'ambiance un peu indéfinissable, entre nostalgie et mélancolie, est accentuée par le choix et l'utilisation des thèmes musicaux. Ces derniers s'inscrivent en parfaite adéquation avec la tonalité de la série, notamment la musique récurrente au piano qui donne vraiment une marque à ce beau drama, contribuant à une certaine impression d'intemporalité et d'universalité des thèmes abordés. C'est ainsi très plaisant de voir la forme, non seulement venir en soutien du contenu, mais surtout finir par ne faire qu'un avec lui, complément naturel, sans jamais trop en faire.

Enfin, parachevant l'ensemble, il est difficile de trouver qualificatifs suffisamment louangeurs pour évoquer les performances du casting. J'ai déjà mentionné la présence de Matthew Macfadyen (Spooks, Little Dorrit, The Pillars of the Earth), qui trouve ici le juste équilibre entre l'assurance naturelle de son personnage et les hésitations légitimes d'une jeunesse inexpérimentée face à un milieu et surtout des gens dont il ignore tout. Si c'est à travers ses yeux que le téléspectateur suit l'histoire, il est loin d'être le seul à avoir l'opportunité d'y briller. Michael Gambon (Wives and Daughters, Emma) offre une prestation bluffante, en vieil homme sarcastique, un brin aigri, que ces retrouvailles douloureuses vont marquer plus qu'il aurait pu le penser. Son discours bouleversant lors du "karaoké familial" improvisé restera comme une des scènes les plus marquantes de la mini-série. Lindsay Duncan (Rome) est, elle-aussi, absolument magistrale, dévoilant toute la classe inhérente à cette actrice vraiment fascinante. On retrouve également à leurs côtés Claire Skinner (Life begins, Trinity), Toby Stephens (Cambridge Spies, Jane Eyre, Vexed), Timothy Spall (The Street) et encore Michael Culkin (Garrow's Law).

Bilan : Fascinante et troublante introspection, Perfect Strangers explore les ressorts qui régissent et font le coeur de chaque famille, de manière intemporelle. C'est avec une subtilité et une pudeur pleine de tact que cette mini-série souligne les paradoxes et les dynamiques qui se trouvent cachés sous les apparences policées des Symon. En redécouvrant un passé oublié, en se re-saisissant d'un héritage non liquidé, c'est finalement le présent qui est éclairé sous un jour nouveau. Cette réunion et toute la nostalgie passée qu'elle fait remonter va, à terme, servir à chacun pour en apprendre plus sur lui-même.

S'inscrivant dans une ambiance étonnamment envoûtante et vraiment fascinante, Perfect Strangers est une belle mini-série, sur le fond comme sur la forme, tour à tour légère, touchante, émouvante et rafraîchissante, qui ne laissera pas le téléspectateur insensible et que l'on quittera songeur devant son petit écran.

NOTE : 9/10

Les premières minutes du premier épisode :

22:29 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, perfect strangers, stephen poliakoff, matthew macfadyen, michael gambon, lindsey duncan, claire skinner, toby stephens, timothy spall, michael culkin | ![]() Facebook |

Facebook |