04/04/2014

(UK) Suspects, saison 1 : une fiction policière entre semi-improvisation et style documentaire

Le paysage télévisuel britannique ne manque pas de chaînes s'essayant à des productions originales (même s'il s'apprête à en perdre une - cf. BBC Three arrêtera d'émettre à l'automne 2015). Cependant Channel 5 ne fait habituellement pas partie des chaînes que le sériephile surveille. Elle a certes pu proposer ses propres séries par le passé, mais c'était toujours de manière très occasionnelle. En ce début d'année, elle se (re)lance dans cet univers avec une nouveauté diffusée au cours des mois de février et mars 2014 : Suspects. La chaîne avait initialement commandé dix épisodes ; elle en a finalement diffusé 5 cet hiver, reportant à l'automne la suite, tout en annonçant le renouvellement de la série pour 2015.

Par-delà ces aléas de programmation, Suspects avait un difficile défi à relever. En effet, il est toujours compliqué de se trouver une identité dans un genre policier sur-exploité ; ça l'est plus encore quand vous avez un sens du timing qui vous fait démarrer dans les petits écrans anglais le même soir que la saison 2 de Line of Duty (diffusée sur BBC2), dont la tension savamment cultivée aura conduit plus d'un téléspectateur anglais à retenir son souffle cet hiver. La première saison de Suspects mérite pourtant un éclairage car elle repose sur un concept original : la semi-improvisation.

Le cadre de Suspects est classique. La série se déroule à Londres. Chaque épisode s'ouvre sur les débuts d'une nouvelle enquête, auxquelles vont être consacrées les quarante minutes qui suivent. Les affaires traitées sont très diverses, semblant toutes issues des rubriques de faits divers de quotidiens (disparition d'enfant, overdoses, mort suspecte...). Pour les traiter, la série met en scène le travail d'une équipe de trois policiers dont on suit la dynamique de travail : la DI Martha Bellamy supervise une équipe composée du DS Jack Weston et de la DC Charlie Steele. Chacun a un style et une approche des crimes qui lui sont propres ; mais leurs différences de tempéraments les rendent complémentaires pour réussir à résoudre les énigmes criminelles qui leur sont posées.

Suivant un format procédural aussi traditionnel qu'invariable, allant de l'arrivée des policiers sur une nouvelle affaire jusqu'à sa conclusion, Suspects apporte cependant sa propre pierre à l'édifice policier sériel grâce à sa façon d'exploiter cette structure d'enquête basique. L'originalité tient à l'écriture, ou plutôt, au manque d'écriture. En effet la série repose sur un principe de semi-improvisation : si les grandes lignes de l'investigation, ainsi que sa résolution, sont fixées, en revanche, il revient aux acteurs de créer, à partir de ces repères, leurs propres dialogues pour porter à l'écran les confrontations et les réflexions qui vont rythmer l'épisode. Non scriptés, les échanges, entrecoupés d'hésitations et de flottements, ont une spontanéité qui tranche avec le style romancé que l'on croise habituellement dans le petit écran. Tout sonne plus brut, plus vif, plus explosif aussi... renvoyant une impression d'authenticité à même d'interpeller un téléspectateur habitué à un cadre narratif autrement policé.

S'employant à déjouer -ou à rejouer à sa manière- les codes de la fiction pour flirter avec un style à la tonalité de quasi-documentaire, Suspects se concentre sur le travail des policiers, notamment sur leurs interrogatoires des témoins et des suspects. Les épisodes se construisent sur une solide tension ambiante et un rythme de narration extrêmement soutenu, où les déductions s'enchaînent sans jamais laisser place au moindre temps mort. L'approche est donc uniquement professionnelle : la vie des personnages en dehors du commissariat n'est jamais montrée, ni même évoquée, à l'exception de quelques micro-références anecdotiques pouvant se greffer dans les dialogues. Chaque protagoniste est défini seulement par son rapport au travail. Il n'en résulte cependant pas une caractérisation unidimensionnelle : les affaires sont en effet le moyen d'entrevoir les caractères et les styles différents de chacun, dévoilant ainsi peu à peu leurs personnalités.

Ce choix peut un temps dérouter, voire frustrer, un téléspectateur habitué à pouvoir se familiariser avec toutes les facettes -y compris privées- des personnages auprès desquels une série lui demande de s'investir. Cependant Suspects compense ce traitement en apparence neutre par la dynamique d'équipe qui s'installe progressivement entre les protagonistes : en effet, à mesure que les acteurs trouvent leurs marques dans un style d'improvisation où ils ne sont pas tous à l'aise immédiatement, leurs réparties s'affinent et leur interprétation gagne en justesse, en aisance et en force. Au sein du trio, Damien Molony (Being Human, Ripper Street) et Clare-Hope Ashitey (Top Boy) sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu ; intenses à l'occasion, capables de fulgurances marquantes, ils développent aussi une relation de travail qui fonctionne bien à l'écran. Fay Ripley (Monday Monday) paraît plus en retrait ; cependant dans un rôle de superviseur responsable devant songer aux conséquences des décisions prises, elle parvient peu à peu à s'imposer.

Le souci d'authenticité constant de Suspects se retrouve également dans les choix formels effectués. La série emprunte en effet aux codes du documentaire : filmés caméra à l'épaule, les plans y sont nerveux, avec un cadrage hésitant, mal assuré, parfois en retrait derrière une porte ou une vitre quand il s'agit de donner une intimité aux personnages pour la scène qui se joue de l'autre côté, ou bien zoomant sur les protagonistes afin de souligner leurs réactions en période de crise. En conditions d'interrogatoire, la série pousse un peu plus loin la remise en situation en proposant des images filtrées qui pourraient provenir d'une caméra de surveillance. Ce style, qui joue donc entre les genres documentaire et fiction, colle parfaitement à la tonalité ambiante, renforçant l'impression d'une fiction qui se positionne au plus proche d'un "réel" qu'elle s'emploie à capturer, plutôt qu'à mettre en scène.

Bilan : Recherchant la sobriété, se voulant le reflet du quotidien ordinaire d'un commissariat, Suspects gagne en assurance au fil de sa première saison. L'impression d'être placé au plus près du réel, de se trouver comme glissé dans les coulisses des enquêtes, est cultivée tant par les effets visuels empruntés au documentaire, que par le choix d'une semi-improvisation des dialogues, sonnant de plus en plus justes au fur et à mesure que les épisodes passent et que les acteurs trouvent leur ton. Occasionnant flottements et explosions, ce parti pris narratif aboutit à un récit très brut, dont la narration toujours nerveuse demeure prenante.

Tentant de se démarquer dans un genre policier procédural saturé, Suspects acquiert une identité qui lui est propre. D'autant que l'expérience désormais acquise ne pourra être que bénéfique pour la suite (les cinq prochains épisodes ayant cependant déjà été tournés). Avis aux sériephiles curieux qui souhaiteraient explorer d'autres versants du cop-show.

NOTE : 7,25/10

Une bande-annonce de la série :

19:11 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : channel 5, suspects, damien molony, clare-hope ashitey, fay ripley | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2014

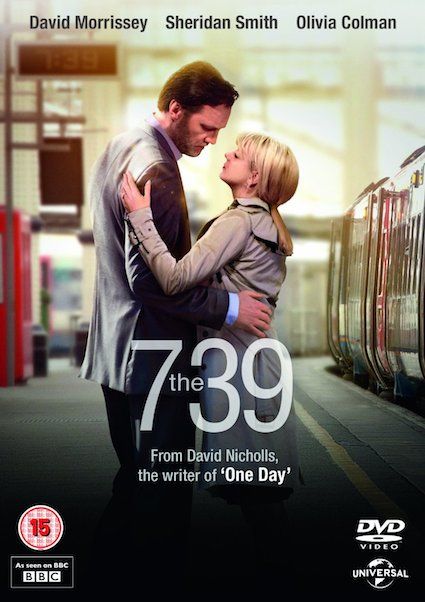

(Mini-série UK) The 7.39 : une romance inattendue sur le 7h39

Le mois de février a pour le moins été chargé en séries intéressantes outre-Manche. Outre la pépite d'humour noir qu'est Inside No. 9, j'ai surtout jeté mon dévolu sur des fictions policières : la saison 2 de Line of Duty [la bande-annonce] est vraiment d'excellente facture, et Suspects [la bande-annonce] trouve peu à peu ses marques dans une approche particulière de cop show sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Cependant, à côté de toutes ces œuvres relativement sombres, permettez-moi en ce dimanche une brève parenthèse romantique : c'est l'occasion de revenir aujourd'hui sur une mini-série diffusée en Angleterre en début d'année, les 6 et 7 janvier 2014, sur BBC1. Écrite par David Nicholls, cette fiction sentimentale rassemblait de plus un casting attractif : David Morrissey, Sheridan Smith, Olivia Colman... Autant de (bonnes) raisons de jeter un œil à ce qui est une histoire simple, mais mise en scène avec une sincérité qui laisse difficilement indifférent.

The 7.39 relate l'histoire d'un rapprochement inattendu entre deux voyageurs empruntant quotidiennement les transports de la banlieue londonienne. Carl Matthews et Sally Thorn habitent dans des bourgades anonymes autour de Londres. Chaque jour, pour se rendre à leur travail dans la capitale anglaise, ils prennent le train jusqu'à Waterloo, comme des milliers d'autres employés, passant des heures épuisantes dans des transports surchargés. Ces journées interminables les affectent, notamment dans leur vie de couple. Si Sally est fiancée et connaît les ultimes interrogations d'avant mariage, Carl est lui père de famille, ayant à ses côtés une épouse qui le soutient, tout en essayant de gérer deux adolescents qu'il ne comprend pas. Le premier échange entre Sally et Carl est houleux : une histoire de place assise que tous deux convoitaient. Mais progressivement leurs rencontres ferroviaires deviennent un moment de la journée que chacun attend avec impatience. Tous deux en quête d'échappatoire à leur manière, dépasseront-ils le simple flirt innocent ? Et avec quelles conséquences ?

Le concept de The 7.39 est très simple, presque minimaliste : c'est l'histoire d'une rencontre, d'une romance interdite. D'aucuns le qualifieraient même d'usé tant le scénario nous entraîne dans des eaux familières. Mais par-delà la prévisibilité de ses développements, la mini-série va pourtant admirablement tirer son épingle du jeu. Si elle se démarque, c'est en premier lieu grâce à une écriture chargée d'authenticité, subtile et hésitante, parlante jusque dans ses non-dits et les regards croisés échangés. Durant la première partie, la fiction capture ainsi à merveille, avec un naturel déconcertant, le rapprochement progressif qui s'opère, du flirt léger à la naissance de sentiments réciproques. Les deux protagonistes principaux n'avaient a priori d'autres points communs que d'être dans une phase de questionnements, tout en passant trop de temps dans les transports. Ils vont trouver chez l'autre un réconfort inattendu, une compréhension inespérée... Quelque chose qui réveille une troublante chaleur humaine. Le cadre ferroviaire nourrit l'illusion d'une déconnexion, l'espace d'un trajet, avec la réalité de leur quotidien respectif, entraînant avec la même force le téléspectateur dans ce sillage émotionnel.

D'abord innocente, l'attraction de Carl et Sally dépasse peu à peu ce premier stade. Ils laissent leurs sentiments échapper à leur contrôle et franchissent le Rubicon : la soirée exceptionnelle, choisie grâce au prétexte d'une grève, devient finalement une liaison qu'il est bien difficile de stopper. Le mensonge s'insinue alors dans leurs vies. La relation qui se développe se sait fatalement éphémère. Viendra en effet, très vite, le temps des conséquences : l'illusion se brise, l'échappatoire n'est plus, il faudra à chacun faire le point au sein de son couple. Dans les déchirements qui suivent, The 7.39 n'édulcore rien, toujours très brute et directe dans sa mise en scène. Elle n'émet aucun jugement, ni ne suit d'approche manichéenne : elle partage les aspirations, les doutes et les crises existentielles de chacun des personnages, esquissant des portraits avant tout humains, avec toutes les ambivalences inhérentes à cette nature. Si, dans cette seconde partie, la mini-série perd alors un peu de la magie initiale du temps des flirts, elle conserve cependant un souci de sincérité qui maintient intacte l'implication du téléspectateur aux côtés de ces personnages désormais à l'heure des choix.

Sur la forme, The 7.39 est une œuvre également très travaillée. La réalisation, maîtrisée, opte pour une mise en image au format cinemascope (comme Top Boy, In The Flesh ou encore Utopia l'année dernière) qui rend très bien à l'écran. Surtout, la photographie est particulièrement soignée : marquée par des teintes à dominante lumineuse, elle apparaît en parfait écho avec la dimension romantique de l'histoire relatée. La bande-son fait l'objet d'un dosage tout aussi inspiré : jamais envahissants, quelques instrumentaux de musique classique rythment divers passages, laissant entrevoir le tourbillon des sentiments naissants.

Enfin, dernier atout -et non des moindres, The 7.39 mérite un détour du fait de l'association d'acteurs qu'elle permet dans ce registre particulier qu'est la fiction romantique. David Morrissey (State of Play, Blackpool, The Field of Blood) et Sheridan Smith (Mrs Biggs) délivrent tous deux des performances extrêmement justes et crédibles, fidèles au parti pris d'authenticité de l'écriture. Ils parviennent à toucher le téléspectateur, à l'impliquer et à le faire se questionner à leurs côtés. Plus en retrait, mais tout aussi impeccable, Olivia Colman (Exile, Rev, Twenty Twelve, Broadchurch) interprète l'épouse de Carl. On retrouve également Sean Maguire (Kröd Mändoon and the Flaming Sword of Fire, Scott & Bailey), Bill Milner (The Secret of Crickley Hall), Izzy Meikle-Small (Great Expectations), Lashana Lynch, Justin Salinger ou encore Thomas Morrisson.

Bilan : Relatant une romance inattendue, interdite, capturant un moment inévitablement fugace, The 7.39 se démarque par une écriture fine et authentique, évoquant à merveille le jeu complexe des voies sentimentales. L'histoire est simple, mais le récit sincère. Parfaitement interprété par un casting au diapason de la tonalité particulière de la mini-série, l'ensemble parle à un téléspectateur qui se laisse entraîner sans difficulté dans la bulle illusoire que représente cet amour ferroviaire. Par son naturel cultivé, par ses thèmes qui sonnent proches, cette fiction est ainsi une parenthèse touchante à glisser dans ses programmes. Avis aux amateurs.

NOTE : 7,25/10

La bande-annonce de la mini-série :

11:26 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bbc, the 739, david morrissey, sheridan smith, olivia colman, sean maguire, bill milner, izzy meikle-small, ben fox, lashana lynch, justin salinger, thomas morrison, raj ghatak | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2014

(J-Drama) Pan to Supu to Neko Biyori (Bread and Soup and Cat Weather) : une fiction emplie d'une chaleur humaine communicative

Pour finir le week-end, un peu de réconfort : direction le Japon afin de revenir sur une série qui constitue une véritable petite bulle d'air frais dans les programmations télévisuelles. C'est une de ces fictions, pleine de chaleur, qui prend son temps et met du baume au cœur. Pan to Supu to Neko Biyori (Bread and Soup and Cat Weather) a en effet été un de mes visionnages coups de cœur de ces derniers mois. Il était donc grand temps que j'écrive quelques mots dessus.

Diffusé par la chaîne câblée WOWOW (qui se situe ici loin de son classique registre sombre "politico-médiatico-policier" de prédilection), du 21 juillet au 11 août 2013, ce drama est très court : il ne compte en effet que quatre épisodes de 50 minutes chacun. Il s'agit de l'adaptation d'un roman du même nom de Mure Yoko. La réalisation a été confiée à la cinéaste Matsumoto Kana. Et le travail de cette dernière est à saluer, car Pan to Supu to Neko Biyori est une expérience aussi bien visuelle que narrative. Il offre une invitation empreinte de calme et d'une certaine nostalgie à la culture japonaise.

Pan to Supu to Neko Biyori raconte le parcours d'Akiko et de tout un ensemble de personnages gravitant autour d'elle. Lorsque le drama débute, elle travaille pour une maison d'édition, aimant prendre part à la création de livres. De son côté, sa mère tient un restaurant, avec une ambiance qui lui est propre, dans une petite rue passante. Mais un jour, la mère d'Akiko décède brusquement. Akiko hérite alors du restaurant. Au même moment, une restructuration dans son entreprise l'éloigne du contact quotidien des écrivains.

Même si elle a déjà une carrière bien avancée, Akiko décide de quitter son travail et de reprendre le restaurant maternel. Dans ce nouvel établissement ainsi ouvert, elle choisit de ne servir que deux types de plats : des sandwichs et des soupes. Pour l'aider, elle se trouve vite une assistante dont la façon de fonctionner correspond à l'atmosphère qu'elle veut insuffler dans ce petit espace. Akiko tente peu à peu de trouver son style, mais aussi de se positionner par rapport à sa mère, et à la relation parfois compliquée qu'elles ont pu avoir sur laquelle elle réfléchit toujours...

Pan to Supu to Neko Biyori est un drama à part. C'est une fiction d'ambiance, assez contemplative, qui nous introduit dans les existences d'une poignée de personnages s'interrogeant sur leur vie, les choix qu'ils ont fait et ceux qu'ils leur restent à faire. L'intrigue y apparaît minimaliste : elle est faite d'instantanés du quotidien, de petites anecdotes inattendues et de rencontres. Le récit prend volontairement son temps, capturant les détails d'une scène et l'ensemble des échanges qui peuvent en résulter. Si le téléspectateur se laisse happer par cette narration particulière qui déjoue tout sensationnalisme et s'affranchit du format sériel un peu à la manière d'un Going My Home il y a deux ans, c'est parce que Pan to Supu to Neko Biyori sait lui parler, l'impliquer et le toucher. Le drama brasse en effet, avec pudeur et subtilité, des thèmes universels, cherchant à éclairer la manière dont chaque individu se construit peu à peu, et comment il appréhende, au fil de sa vie, l'empreinte laissée par la famille et le passé. Une de ses interrogations constante est notamment celle de la part d'héritage que chacun est prêt à accepter.

Par-delà la suite d'introspections personnelles dans laquelle la série nous glisse, c'est le relationnel qui reste au cœur de l'histoire. Rarement une fiction aura pris soin de cultiver une chaleur humaine communicative comme peut le réussir Pan to Supu to Neko Biyori. Il y a quelque chose de profondément réconfortant qui émane de ce drama. Ce dernier s'emploie à renouer des liens, notamment ceux distendus du passé, tout en étant aussi une invitation à s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Le restaurant joue dans ce registre de socialisation un rôle clé : il apparaît à la fois comme un lieu de rencontres et un espace de travail. A partir de ce parti pris, le scénario se bâtit sur des conversations qui prennent souvent une tournure intime : il s'agit de mieux connaître l'autre, mais aussi d'apprendre à se connaître. Pour parachever la tonalité particulière, l'ensemble se développe suivant un fil culinaire que ne renierait aucun food drama. L'attention réservée au contenu des repas confirme à quel point cette série joue sur le ressenti du téléspectateur, pour lui offrir une incursion lente et posée dans un petit bout de société japonaise.

Pan to Supu to Neko Biyori mise beaucoup sur sa faculté à toucher le téléspectateur. Si la série y parvient aussi efficacement, elle le doit également au style formel adopté. La réalisation est en effet particulièrement réussie : la caméra se réapproprie pleinement l'espace, maîtrisant très bien les plans larges et offrant aussi quelques jolis instantanés esthétiques de scènes du quotidien. Le récit respire une chaleur humaine qui est renforcée par une photographie soignée dans laquelle domine les teintes claires et les couleurs chaudes. Le tout est en plus accompagné par une bande-son discrète, mais parfaitement dosée, d'où ressortent notamment les chansons accompagnant les génériques de fin. Tout concourt donc à cultiver une ambiance très particulière qui laisse difficilement indifférent.

Enfin, Pan to Supu to Neko Biyori peut aussi s'appuyer sur un casting solide qui est au diapason de la tonalité recherchée. Il s'agit avant tout de faire ressortir la spontanéité, l'humanité, mais aussi la vulnérabilité de ces personnes qui s'interrogent, se cherchent - et finissent par se trouver en prenant des décisions. C'est Kobayashi Satomi (Don Quixote) qui interprète, avec une justesse jamais prise en défaut, Akiko. A ses côtés, on retrouve Kana, qui joue son assistante, Mitsuishi Ken (Lady Joker, Henshin Interviewer no Yuuutsu), Shiomi Sansei (Rondo, BOSS), Minami, Ichikawa Miwako (Mother, Kumo no Kaidan), Kase Ryo (Camouflage), Motai Masako (My Boss, My Hero) et Kishi Keiko (99-nen no Ai ~ Japanese Americans). Tous ces acteurs forment un casting homogène qui donne une assise solide au récit.

Bilan : Fiction calme, emplie de chaleur humaine, Pan to Supu to Neko Biyori est un drama qui s'affranchit en partie des contraintes calibrées du format sériel. Doté d'une écriture simple et pudique, il nous introduit avec sobriété dans le quotidien de différents protagonistes. Par sa façon de chérir les relations humaines et de s'interroger sur l'héritage que chacun doit au passé, il est une forme de retour aux sources, tout autant qu'une invitation à s'accomplir personnellement. S'il nous glisse dans un pan de culture japonaise, les questionnements existentiels qu'il fait partager, sur les choix à faire et la manière dont chacun peut trouver sa place, ont une résonance universelle qui interpellera tout téléspectateur. D'autant plus que, par-delà son sujet, la série se démarque par l'ambiance très particulière qu'elle parvient à installer.

En résumé, c'est un mets sériephile japonais à part, mais que je conseille de consommer sans modération.

NOTE : 8,25/10

L'ultime générique (chorégraphié) concluant la série (qui confirme le côté un peu "à part" du drama) :

18:47 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : j-drama, wowow, pan to supu to neko biyori, bread and soup and cat weather, kobayashi satomi, kana, mitsuishi ken, shiomi sansei, minami, ichikawa miwako, kase ryo, motai masako, kishi keiko | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2014

(UK) Inside No. 9 : rebondissements et humour noir pour une anthologie enthousiasmante

Depuis le 5 février 2014, BBC2 diffuse une nouvelle comédie, Inside No. 9, signée Reece Shearsmith et Steve Pemberton (deux des co-créateurs de The League of Gentlemen). Avec cette fiction, ces derniers poursuivent une expérience qu'ils avaient initiée dans leur précédente série, Psychoville : il s'agit en fait ici d'explorer plus avant le concept qui avait sous-tendu l'épisode 4 de cette dernière, à l'inspiration Hitchcock-ienne revendiquée (en référence au film La Corde, de 1948). La saison 1 de Inside No. 9 comptera six épisodes, d'une demi-heure chacun ; une saison 2 a d'ores et déjà été annoncée -avant même le début de la diffusion.

Inside No. 9 étant une anthologie, cela rend l'exercice du critique plus difficile : les épisodes sont en effet extrêmement différents les uns des autres, et mériteraient presque de se voir consacrer une suite de critiques indépendantes, tant le concept de départ y est décliné sous des facettes diverses. Écrire un billet sur le "pilote"/premier épisode aurait donc été trop limité. J'ai patienté. Après trois épisodes, nous voilà déjà à mi-chemin de la première saison. Et Inside No. 9 confirme, semaine après semaine, qu'elle sait entraîner le téléspectateur vers des chemins aussi déroutants que savoureux.

Le point commun de tous les épisodes de Inside No. 9 est qu'ils se déroulent à huis clos dans un lieu situé au numéro 9 : il peut s'agir d'un appartement, d'une maison ou d'une villa, le cadre pouvant ainsi considérablement changer. Chaque histoire est indépendante, dotée d'une construction également très variable : certaines se déroulent sur une très courte période, presque en temps réel -une soirée par exemple-, d'autres couvrent au contraire une durée beaucoup plus longue, permettant de suivre l'évolution de personnages. Partant d'un tel cadre quasi théâtral, Inside No. 9 offre un véritable condensé de twists et de rebondissements, servis par une écriture noire, humoristique à l'occasion, régulièrement déroutante, qui nous conduit invariablement jusqu'à une chute finale, toujours sombre, parfois proprement jubilatoire.

Parmi les trois premiers épisodes, le plus marquant est incontestablement le deuxième (A Quiet Night In). Il relate une soirée animée dans une riche villa, au sein de laquelle tentent de s'introduire deux cambrioleurs guère doués convoitant un précieux tableau. Cet épisode est un véritable exercice de style comique, maîtrisé de bout en bout. En dehors de la dernière scène, il s'agit d'une demi-heure entièrement muette (une forme d'hommage au cinéma muet), parfaitement cadencée par une bande-son qui exploite les divers bruits de la maisonnée (musique, télévision, outils de cuisine...). L'humour y est résolument burlesque, rythmé par de multiples rebondissements, où l'inattendu surgit fréquemment comme un ressort comique efficace. A Quiet Night In est en résumé une expérience télévisuelle, assez fascinante, qui se vit devant son petit écran. C'est l'épisode incontournable de cette première moitié de saison : celui qui mérite à lui-seul le détour.

Les deux autres épisodes de Inside No. 9 ont cependant aussi leurs atouts. Ce sont des essais dans des registres très différents, qui partagent tous une même maîtrise d'écriture et un sens du twist qui savent provoquer plus d'un moment jubilatoire. Le premier épisode est clairement le plus déroutant et surprenant : toute son histoire tourne autour d'un étrange jeu de cache-cache dans une maison familiale, aboutissant à faire s'entasser dans une grande armoire tous les protagonistes. A l'opposé complète du deuxième, c'est entièrement sur les dialogues que la demi-heure repose. Ces derniers sont joyeusement ciselés, oscillant entre piques et flottements, entre malaises et silences, le tout avec cette gêne inhérente à des retrouvailles quelque peu forcées. La chute, très noire, offre une conclusion pesante à ce qui a longtemps semblé la déclinaison d'une idée volontairement loufoque, voire absurde.

Quant au troisième épisode, diffusé ce mercredi soir en Angleterre, il s'échappe presque du genre comique pour offrir un récit pourtant fidèle, dans l'esprit, aux précédents. En une demi-heure, le téléspectateur assiste à la descente aux enfers d'un enseignant qui se coupe peu à peu de la société, sous l'influence d'un individu qui s'est invité chez lui. C'est la construction narrative qui est ici déterminante, l'histoire prenant cette fois le temps de s'étaler sur plusieurs semaines. Celle-ci paraît, par rapport aux deux premières, presque prévisible. Mais le scénario nous conduit admirablement à une suite de twists dans le dernier tiers de l'épisode, durant lequel s'enchaînent des rebondissements surprenants, pour aboutir à une chute, toujours sombre, qui, sorte d'ultime pied de nez, correspond parfaitement à la tonalité de l'ensemble.

Enfin, s'il vous faut une dernière raison pour vous convaincre de vous installer devant l'intrigante Inside No. 9, ce sera son casting. Reece Shearsmith et Steve Pemberton (The League of Gentlemen, Psychoville) apparaissent dans beaucoup d'épisodes, mais les deux ne sont pas présents dans tous. A leurs côtés, l'épisode 1 est celui qui rassemble le plus de protagonistes : c'est ainsi l'occasion de croiser Anne Reid (Five Days, Last Tango in Halifax), Katherine Parkinson (The IT Crowd, Whites), Anna Chancellor (Spooks, The Hour), Julian Rhind-Tutt (Green Wing, The Hour), Timothy West (Bleak House), Ophelia Lovibond (Titanic : Blood and Steel), Ben Willbond (Rev, The Thick of It), Tim Key ou encore Mark Wootton (La La Land, Delocated). Dans le deuxième épisode, on retrouve Oona Chaplin (The Hour, Game of Thrones, Dates) -un casting doublement parfait pour cet essai d'épisode muet- et Denis Lawson (Jekyll, Marchlands). Quant au troisième, c'est Gemma Arterton (Tess of the D'Urbervilles) qui intervient aux côtés du duo principal.

Bilan : Avec son concept de huis clos qui lui confère une dimension presque théâtrale, Inside No. 9 fait preuve d'une solide maîtrise de sa narration pour manier des rebondissements multiples et une bonne dose d'humour noir, tout en cultivant un sens aiguisé de la chute finale. Comme toute anthologie, la diversité des épisodes proposée fait que tous ne marquent pas pareillement, mais ce format permet à la série de constamment se renouveler. Ces trois premiers épisodes peuvent dérouter, mais ils ne déçoivent pas. En particulier le deuxième, qui offre un sacré moment de télévision comique (il mérite au moins de prendre une demi-heure pour le regarder comme un unitaire).

Quant au public visé, ceux qui apprécient les œuvres de Reece Shearsmith et Steve Pemberton devraient se laisser embarquer facilement. Plus généralement, Inside No. 9 ne devrait pas laisser indifférent les téléspectateurs curieux qui souhaiteraient glisser dans leurs programmes une dose de comédie britannique inventive.

NOTE : 7,75/10

Un extrait de l'épisode 1 :

Un extrait de l'épisode 2 :

18:29 Publié dans (Comédies britanniques), (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, inside no 9, reece shearsmith, steve pemberton, anne reid, katherine parkinson, anna chancellor, julian rhind-tutt, timothy west, ophelia lovibond, ben willbond, tim key, mark wootton, oona chaplin, denis lawson, gemma arterton | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2014

(Pilote EST) ENSV: Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (RSSE) : une comédie familiale en république soviétique

Aujourd'hui, reprenons nos excursions sériephiles (européennes) : direction l'Estonie ! Les plus anciens lecteurs parmi vous s'en souviennent, ce n'est pas la première fois que My Télé is rich! pose ses valises dans ce pays d'Europe du Nord. En effet, il y a deux ans, le visionnage de Klass - Elu pärast avait été une véritable claque téléphagique ; il s'agit d'une de ces séries dont on ne ressort pas tout à fait indemne, mais à l'égard de laquelle on reste admiratif et marqué. C'était déjà Eurochannel qui avait permis cette découverte, et c'est à nouveau cette même chaîne qui nous entraîne en Estonie en ce début d'année, cette fois pour ENSV: Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (RSSE en version française).

Avec ENSV, nous nous situons dans un registre très différent, celui de la comédie. Et même de la comédie dite "historique" pourrait-on dire, puisque la série entreprend de nous ramener trois décennies en arrière au temps d'une Estonie soviétique et du quotidien que connaissait le pays au début des années 80. A partir du thème soviétique, c'est donc pour une fois l'occasion de quitter l'espionnage exploré avec The Americans ou Seventeen Moments of Spring pour découvrir un nouveau genre. Réalisée par Ain Mäeots et Marko Piirsoo, la série a trouvé son public en Estonie, puisque, diffusée depuis 2010, elle compte à ce jour déjà quatre saisons. C'est la première qui débutera le dimanche 23 février prochain sur Eurochannel. Les épisodes sont courts : ils durent une petite demi-heure. C'est le moment d'être curieux...

[La review qui suit a été écrite après le visionnage des deux premiers épisodes.]

ENSV renvoie le téléspectateur au temps de la RSSE (la République Socialiste Soviétique d’Estonie). La série s'ouvre en effet en novembre 1982. Elle se propose de nous faire suivre le quotidien d'une famille estonienne ordinaire. Ainsi, chez les Kadak, il y a tout d'abord la mère, membre du parti communiste. Elle a installé chez elle son nouveau compagnon, tandis que son mari, absent, vogue en mer. Elle a aussi deux enfants, désormais grands adolescents ; la passion de l'un d'eux pour tout ce qui vient de l'Ouest et notamment de Finlande ne manque jamais de causer quelques problèmes. Il faut dire que le grand-père non plus ne souscrit guère au régime, et ne rate plus généralement jamais une occasion de s'élever contre tout ce qui est russe... Or la famille doit partager son appartement avec une vraie communiste intransigeante, dont le fils fait partie de la militsia. Face à de tels protagonistes, les petites tranches de vie promettent donc d'être animées.

Assez logiquement, c'est sur la dimension historique de son récit que ENSV se démarque en premier lieu. L'objet de la fiction est clairement une œuvre de reconstitution de la société estonienne des années 80. Il s'agit de jeter un éclairage -avec une touche d'humour décalé, fonctionnant souvent à froid- sur tout ce qui caractérisait la vie d'alors, sous ce régime autoritaire. Chaque épisode est donc rempli de références, voire de petits clins d’œil à des spécificités d'époque. Il est important de signaler que ces derniers ne sont jamais perdus pour le téléspectateur étranger car, par souci d'accessibilité aux plus jeunes générations estoniennes qui n'ont pas vécu cette période, se glissent dans le récit de petites parenthèses explicatives qui présentent en accéléré, avec des schémas, certains aspects du quotidien, tels, par exemple, les programmes télévisés. De même, le premier épisode choisit un point de démarrage emblématique : il s'ouvre le 11 novembre 1982, avec l'annonce de la mort de Brejnev. Entre réaction endeuillée officielle et préoccupations toutes personnelles bien éloignées, l'épisode se construit sur cette dualité sur laquelle il va pleinement jouer.

L'originalité de ENSV tient toute entière dans ce cadre soviétique et les problématiques particulières, voire les anecdotes d'époque, qu'il permet d'évoquer. Sinon, la série emprunte les ficelles narratives les plus traditionnelles de la comédie familiale, revenant ici sur un terrain connu du téléspectateur : l'ensemble est assez prévisible, mais sympathique. L'inspiration des codes des sitcoms occidentales est d'ailleurs perceptible. La série est quasiment entièrement tournée en intérieur. Au cours des deux premiers épisodes, l'action se concentre sur un espace limité : l'appartement partagé, pouvant exceptionnellement nous entraîner jusqu'au bureau où travaille la mère, voire au pied de l'immeuble. La promiscuité causée par le partage du lieu de vie entre deux familles multiplie les sources de tension potentielles, en plus de celles liées à une famille Kadak "recomposée", les enfants n'acceptant qu'avec réticence le nouveau compagnon de leur mère. Cette dernière est d'ailleurs le personnage qui s'impose avec le plus de force au cours de ces deux premiers épisodes ; elle régit en effet sa vie et sa carrière avec poigne.

Sur la forme, la réalisation prend assez peu d'initiative notable, tout au plus s'efforce-t-elle de retranscrire le dynamisme impulsé par un rythme de narration toujours vif. Quelques images d'archives se glissent également dans le montage, renforçant cette volonté d'une reconstitution authentique. Le générique, très simple, est d'ailleurs à cette image (pour un aperçu, je vous renvoie au premier épisode en ligne sur YouTube, disponible par là). Côté casting, au sein de la famille dont les représentants sont les protagonistes principaux, on retrouve Laine Mägi (déjà croisée dans Klass - Elu pärast), Mait Malmsten (Kelgukoerad), Tiit Sukk, Liisa Pulk, Feliks Kark et Indrek Taalmaa (Tuulepealne maa). Dans le rôle des voisins envahissants avec qui les Kadak partagent leur appartement, on retrouve Argo Aadli (Nurjatud tüdrukud) et Helene Vannari (Wikmani poisid). Tandis que Paul Laasik (Kelgukoerad) interprète un membre du parti, collègue de travail de la mère.

Bilan : Comédie familiale calibrée et sympathique, ENSV se démarque au sein de ce genre assez balisé par le décor soviétique qu'elle plante en arrière-plan. En effet, à travers le quotidien d'une famille estonienne du début des années 80, c'est la reconstitution d'une époque que vise la série, le récit multipliant les références et les anecdotes sur ce qui parsemait alors la vie en régime soviétique. Cette dimension culturelle et historique particulière est ce qui fait la spécificité de la fiction. La brièveté des épisodes, et le rythme narratif rapide avec lequel les épisodes sont menés, rendent l'ensemble très accessible.

En somme, c'est une curiosité, de tonalité légère, qui jette un éclairage intéressant sur l'Europe soviétique et la vision que peut en cultiver, aujourd'hui, un pays balte comme l'Estonie.

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce de la série (en VOSTF) :

17:44 Publié dans (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : estonie, eurochannel, ensv, eesti nõukogude sotsialistlik vabariik, rsse, laine mägi, mait malmsten, tiit sukk, liisa pulk, argo aadli, feliks kark | ![]() Facebook |

Facebook |