05/05/2013

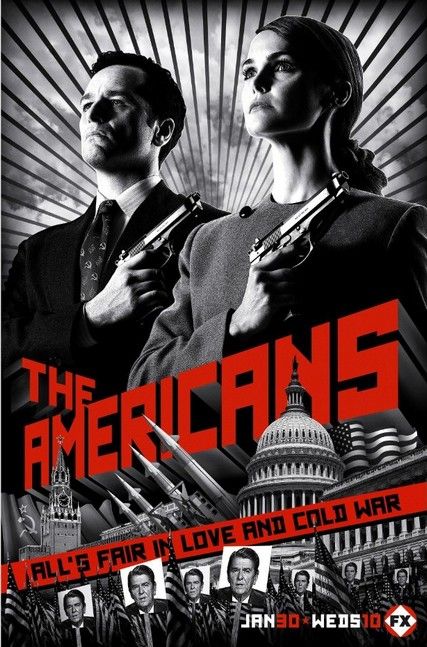

(US) The Americans, saison 1 : jeux de miroirs faussés entre soviétiques et américains

Retour aux Etats-Unis en ce dimanche ! Il faut dire que cette première moitié d'année 2013 est assez positive dans le petit écran américain. Il y a les valeurs sûres pour me confirmer tout le bien que je pense d'elles, avec une saison 4 de Justified qui a été à la hauteur (et sur laquelle il faut vraiment que je prenne le temps de revenir prochainement). Côté nouveautés, j'ai été agréablement surprise par une nouvelle venue dans le monde des séries, Sundance Channel, qui m'a conquise avec Rectify. Et j'ai même replongé dans les grands networks US grâce à Hannibal (qui, au vu de ses audiences, risque de ne pas échapper à la malédiction frappant invariablement toute nouveauté de networks que j'aime...).

En attendant de revenir sur toutes ces fictions, le billet du jour est consacré à une série dont j'ai déjà parlé il y a plusieurs mois, et dont la première saison s'est achevée ce mercredi aux Etats-Unis : The Americans. Le pilote s'était révélé très convaincant, les 12 épisodes qui ont suivi ont-ils confirmé les promesses entrevues ? Si je me suis beaucoup attachée à cette série, que j'ai suivie sans jamais prendre le moindre retard (un signe qui ne trompe pas), il aura cependant manqué quelque chose à cette première saison pour faire d'elle une fiction incontournable. Elle n'en reste pas moins une bonne série, solide, enthousiasmante à l'occasion. Nul doute que je serai au rendez-vous pour la saison 2.

Rappelons brièvement l'histoire : se déroulant dans les années 80, The Americans met en scène un couple d'Américains en apparence ordinaires, Phillip et Elizabeth Jennings, qui derrière leur vie de famille bien rangée sont en réalité des agents soviétiques infiltrés aux Etats-Unis. Ils accomplissent pour leurs supérieurs diverses missions - de la collecte de renseignements à la capture ou à l'assassinat d'individus -, tout en tentant de préserver une façade de normalité qui leur permet de donner le change face au monde extérieur. Ce concept de départ a pour conséquence de fusionner vie privée et responsabilités professionnelles, chacune étant emboîtée dans l'autre, et la première servant à mener à bien les secondes. Cela permet un intéressant mélange : derrière le récit d'espionnage aux codes narratifs classiques pour ce genre, The Americans est une fiction relationnelle. User des sentiments pour parvenir professionnellement à ses fins se généralise d'ailleurs au fil de la saison, une relation prenant même un tournant inattendu au cours duquel les rapports de force s'inversent.

Cependant, c'est le couple Jennings qui demeure le sujet principal. Si la série échoue à exploiter de manière convaincante le parallèle potentiel entre ces derniers et leurs voisins, le couple de l'agent du FBI restant trop superficiel et plat pour intéresser, la caractérisation des deux agents soviétiques est en revanche autrement plus soignée et inspirée. Il faut dire que les divergences existant entre Elizabeth et Phillip avaient clairement été établies dès le pilote : ils abordent différemment aussi bien leur mariage, que leur mission en général. A partir de là, cette première saison joue sur ces deux ressorts pour rendre leur relation très mouvante, chacun semblant s'accrocher à ses certitudes ou chercher des repères par trop vacillants. Ce qui explique que The Americans renvoie parfois l'impression d'avancer d'un pas, pour ensuite reculer de deux, et enfin en sauter trois. Cependant sa grande réussite est de parvenir à capturer les dilemmes et les dualités de ce couple atypique. Bénéficiant d'une écriture engageante, assez fine psychologiquement, la série surprend ainsi tout particulièrement par sa faculté à nous impliquer dans les retombées personnelles de ces jeux d'espions qui n'en demeurent pas moins létaux.

The Americans aborde certes le thème du couple - avec une base de départ assez unique -, mais elle reste une série d'espionnage. Elle gère d'ailleurs plutôt bien le dosage entre ces deux éléments. Les missions mises en scène ont ce côté besogneux, parfois anecdotique ou inutile, des fictions d'espionnage qui refusent de glamouriser cette profession. Le spectaculaire n'est pas le quotidien des protagonistes, et c'est tant mieux. Ce qui est au coeur de The Americans, c'est l'idée de l'infiltration : opérer en sol étranger et s'y fondre. Il s'ensuit un véritable jeu de miroirs faussé entre russes et américains. Cet aspect est un des éléments les plus intéressants de la série - même si elle ne l'exploite pas toujours pleinement. Autour d'une trame commune, elle nous fait vivre en parallèle plusieurs visions subjectives distinctes, des divergences se faisant jour au sein même de chaque camp.

Un des épisodes les plus intéressants de la saison est le quatrième, In Control. Il traite de la manière dont les soviétiques reçoivent et analysent un fait historique bien réel, la tentative d'assassinat sur le président Reagan. L'épisode montre combien chacun extrapole alors sur le futur des Etats-Unis, à partir d'informations parcellaires, avec des outils d'analyse personnels biaisés par une culture et par une compréhension des fondations du pays qui lui est propre. Ce thème des différences de mentalités revient également dans la relation qui se noue entre l'agent du FBI, Stan, et sa taupe à la rezidentura, Nina : il est perceptible dans leurs échanges, mais aussi dans l'évolution que connaît leur rapport. Le concept choisi par la série l'oblige à éviter tout manichéisme dans la mise en scène des deux camps. Par ses incursions dans les différences de perception de chacun - mais aussi en montrant leurs similitudes (l'écho que trouvent les différentes morts auprès des protagonistes), The Americans tient un sujet fascinant d'ambivalence, qui mériterait vraiment d'être exploré jusqu'au bout.

Si ce ne sont ni les bonnes idées, ni le potentiel d'ensemble, qui font défaut à The Americans, il manque quelque chose à la série pour faire d'elle une grande. En premier lieu, c'est l'intensité qui pose problème dans certains épisodes. La série suit des intrigues souvent bien construites et exécutées de façon fluide, mais tout y semble toujours très calibrée, avec une relative prévisibilité qui empêche la tension de monter. De plus, on a l'impression que la fiction, du fait de son concept, se voit contrainte de préserver un statu quo qu'elle n'ose remettre en cause : il ne peut être envisagé que les protagonistes principaux (les Jennings et Stan) soient en danger, du moins pour le moment. Peut-être rejoint-on aussi ici une limite de l'historique : faire revivre la Guerre froide est intéressant, mais tout ne peut pas arriver. Si la série a démontré sa capacité à intégrer grande et petites histoires, il lui reste à montrer qu'elle saura quand il le faudra redistribuer les cartes. L'épisode final est assez révélateur des forces et limites de The Americans : il amène remarquablement le danger sur le couple - avec deux premiers tiers assez magistraux -, pour ensuite déjouer le tout par une simple course poursuite, avec des conséquences limitées sur la situation de chacun.

Le choix d'une retenue qui peut s'interpréter comme de la sobriété se retrouve dans le visuel de la série : pour nous plonger dans une ambiance 80s', outre une bande sonore marquée par cette époque (mais dont les chansons emblématiques restent utilisées avec une parcimonie bienvenue), The Americans fait le choix d'un esthétique un peu terne qui, visuellement, se rattache à cette période, loin de toute reconstitution flamboyante. Enfin, la série a le mérite de pouvoir s'appuyer sur un casting convaincant. Keri Russell (Felicity) et Matthew Rhys (Brothers & Sisters, The Mystery of Edwin Drood, The Scapegoat) n'y sont pas pour rien dans l'attachement et l'implication que leurs personnages peuvent susciter. En soutien, Margo Martindale délivre une prestation comme toujours admirable de maîtrise dans un rôle très ambigu qui, jusqu'au bout, prendra le contre-pied de bien des attentes et saura révéler de nouvelles facettes. Face à eux, Noah Emmerich dispose d'un personnage moins attrayant qui, cependant, forme un pendant assez naturel aux agents du KGB qu'il traque.

Bilan : The Americans signe une première saison très solide et intéressante. La série a réussi son premier objectif : celui d'impliquer le téléspectateur auprès de son couple central, agents du KGB qu'elle est parvenue à humaniser, entremêlant habilement problématiques relationnelles et jeux d'espions. Elle laisse cependant l'impression de ne pas avoir toujours su exploiter pleinement le potentiel extrêmement riche de son concept et de toutes les thématiques qu'il permet d'aborder. C'est une bonne série à laquelle je me suis beaucoup attachée, mais elle demeure certainement perfectible. J'attendrai la saison 2 avec impatience, en espérant que les scénaristes auront appris de leurs limites au cours de cette première saison pour que The Americans acquiert toute l'intensité et l'ampleur qu'elle mérite, et qui est certainement à sa portée.

NOTE : 7,75/10

Le générique de la série :

BONUS - La chanson sur laquelle cette saison se conclut (Games without frontiers) :

16:59 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : fx, the americans, matthew rhys, keri russell, noah emmerich, keidrich sellati, holly taylor, maximiliano hernandez, margo martindale, richard thomas, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2013

(Pilote SE) 30 grader i februari (30 Degrees in February) : l'espoir ou l'illusion d'un nouveau départ au bout du monde

Poursuivons les découvertes faites à Series Mania avec une série suédoise que j'avais placée parmi mes priorités de visionnage (et qui n'a pas déçu mes attentes). L'unicité de 30 grader i februari tient au fait qu'elle nous entraîne loin des emblématique paysages enneigés de Scandinavie, vers un tout autre continent : direction l'Asie, et plus précisément la Thaïlande.

Quel est le lien qui unit ces deux pays que l'on situerait plutôt aux antipodes l'un de l'autre ? Pour comprendre cette série, il faut savoir que la Thaïlande est une destination phare en Suède. Pas moins de 600.000 suédois visitent chaque année ce petit coin d'Asie aux plages paradisiaques, ce qui représente quand même 7% de la population. Au total, actuellement, plus de la moitié des suédois se sont rendus au moins une fois dans leur vie en Thaïlande... Voici donc le constat qui a inspiré 30 grader i februari. Cette série a été diffusée sur la chaîne publique SVT du 6 février au 9 avril 2012. Elle compte une saison de 10 épisodes de 58 minutes chacun. Tout en profitant pleinement de son cadre dépaysant, elle fait figure de drame humain désenchanté qui touche le téléspectateur à plus d'un titre.

30 grader i februari délaisse la neige et le froid d'un mois de février en Suède, pour suivre différents personnages jusque sur le sable chaud thaïlandais. Il faut dire que la Thaïlande est certes une destination de rêve pour les vacances, mais elle peut être bien plus que cela : pour certains, elle apparaît comme une opportunité, une terre nouvelle pour changer de vie, pour tout recommencer sur de nouvelles bases. Ce sont quatre histoires croisées de protagonistes très divers, débarquant tout juste dans ce pays d'Asie, que la série va nous conter.

Il y a tout d'abord ce couple de sexagénaires dont la relation inégale interroge : le mari, malade, en fauteuil roulant, traîne son mal-être et fait subir à sa femme toutes les frustrations que lui cause cette condition. C'est pour lui changer les idées que son épouse lui a offert ce voyage surprise en Thaïlande, séjour qu'il ne semble pourtant pas décidé à apprécier. C'est en revanche pour un retour au calme, loin de la tension de la Suède, qu'une mère, venant d'être victime d'une attaque, emmène ses deux filles retrouver les plages où la famille s'était constituée tant de bons souvenirs des années auparavant. Dans le même temps, c'est avec un autre type d'espoir que Glenn débarque pour la première fois dans ce pays : célibataire rêvant d'une famille, il a rencontré sur internet une jeune thaïlandaise et espère revenir en Suède mari et femme. Enfin, c'est un retour aux sources très différent que vit le dernier protagoniste : thaïlandais tombé amoureux d'une suédoise pour laquelle il a tout quitté, il rentre chez lui et va notamment tenter de renouer avec un fils à la dérive qu'il avait alors laissé derrière lui.

30 grader i februari est une série empreinte d'humanité. C'est une fiction sur la vie, avec toutes les épreuves et les désillusions qui la peuplent, mais aussi avec ces brèves satisfactions, ces fugaces moments de bonheur, qui l'accompagnent, la rythment et dont l'existence permet à chacun de continuer à aller de l'avant. Très vite, il apparaît clairement que la Thaïlande ne sera pas la terre des miracles espérée, où il aurait été possible de tout laisser derrière soi et de repartir de zéro. Tous ces personnages venus y poser leurs valises, pour quelques jours ou avec l'espoir d'y construire un futur, vont d'ailleurs être, chacun à leur manière, rattrapés par leur histoire, par leur passé, par leur caractère, par tous ces éléments qui les définissent peu importe le lieu où ils sont. De plus, la Thaïlande est aussi un pays de mirages : derrière l'illusion de paradis et des possibilités qui semblent infinies, transparaît une réalité plus sombre. La dureté de la vie, sa noirceur même, n'est pas restée avec le froid dans la Scandinavie qu'ils ont quittée. Au fil de ses deux premiers épisodes, 30 grader i februari se révèlera à la fois poignante et touchante.

Bénéficiant d'une écriture fine qui permet une juste et soignée caractérisation des personnages, la série repose sur une galerie de portraits nuancés. Si elle ne manque pas de passages durs émotionnellement, elle n'en est pas moins chargée de vitalité. 30 grader i februari fait preuve d'une faculté assez unique pour entraîner le téléspectateur dans de véritables montagnes russes émotionnelles, signe d'une maîtrise narrative qu'il faut saluer. Pour chacun, aux déceptions succèdent de brefs moments où le bonheur semble possible, voire atteint. La fiction capture et sublime ces instants-là avec une intensité qui impressionne. C'est par exemple le cas de l'excursion en plongée de l'épouse brimée, dont ce moment de liberté et d'émerveillement innocent va droit au coeur. Reste que c'est une tonalité assez sombre qui prédomine sur ces débuts. Cependant, du fait de son concept, la série dispose d'une voie à explorer qui empêche de tout peindre en noir. Car la Thaïlande est bel et bien une occasion qui ne se représentera sans doute pas : voyager, changer de cadre, ce n'est pas seulement revoir son quotidien, c'est surtout un moyen d'apprendre sur soi-même, de revoir ses priorités, de mieux comprendre ses aspirations. Ce pays n'est pas une solution miracle, mais il offre une chance pour s'épanouir... à chacun de la saisir.

Sur la forme, 30 grader i februari dispose d'un atout de choix, qui lui permet de se démarquer visuellement de toutes les autres fictions scandinaves : son décor thaïlandais, et tous ces paysages sur lesquels la caméra va pouvoir s'attarder. La série s'emploie à pleinement les mettre en valeur, qu'il s'agisse de ces longues plages paradisiaques, de cet océan au bleu si clair, de cette faune et flore exotique à portée de main... Tout au long de ses épisodes, la fiction semble comme ironiquement jouer sur le contraste entre la beauté des lieux dans lesquels se déroule son action - soulignée par une superbe photographie -, et la dureté des histoires qui s'y jouent. Pour accompagner le tout, la série bénéficie d'une ambiance musicale où perce un soupçon d'exotisme opportun, à l'image du chouette générique assez envoûtant que vous pouvez visualiser plus bas (1ère vidéo sous ce billet).

Enfin, 30 grader i februari est une série chorale qui peut s'appuyer sur un casting homogène et solide, capable de faire passer une émotion, un sentiment de détresse ou de joie, par une simple expression, sans avoir besoin de surligner le moment ou d'ajouter des dialogues superflus. On retrouve notamment en son sein Kjell Berggvist (Graven, En Pilgrims Död), Lotta Tejle (Mäklarna, Morden, Morden i Sandhamn), Maria Lundgvist (Sally), Hanna Ardéhn (Dubbelliv), Viola Weidemann, Thomas Chaanhing, Sanong SudLa, Kjell Wilhelmsen (Saltön), DoungJai Hiransri, Sumontha Sounpoirarat, Björn Bengtsson (Labyrint), Torkel Petersson (Hjälp!) ou encore Rebecka Hemse (Beck, Dag).

Bilan : Dotée d'une écriture solide, démontrant une capacité à dépeindre avec beaucoup de nuances et de justesse les portraits de chacun, 30 grader i februari est un drame humain, choral, à la noirceur bien réelle, qui va toucher et impliquer émotionnellement le téléspectateur. Au contact du décor thaïlandais, la vie de chaque protagoniste poursuit son cours, imperturbable à sa manière et n'étant que peu affectée par ce cadre. Le dépaysement apparaît comme une échappatoire illusoire, les difficultés se perpétuant même au bout du monde... Cependant, c'est aussi une occasion de repartir de l'avant, d'apprendre sur soi. Cela donne au final une série entre ombres et lumières, à la fois amère et pleine de vitalité, dont le visionnage marque.

Une série dont il me reste à espérer qu'elle attire l'attention d'une chaîne de façon à permettre un visionnage intégral de la saison, car il est bien frustrant de ne pas accompagner plus loin tous ces personnages.

NOTE : 7,75/10

Le générique de la série :

La bande-annonce de la série :

18:09 Publié dans (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suède, svt, 30 grader i februari, 30 degrees in february, kjell berggvist, lotta tejle, maria lundgvist, hanna ardéhn, viola weidemann, thomas chaanhing, sanong sudla, kjell wilhelmsen, doungjai hiransri, sumontha sounpoirarat, björn bengtsson, torkel petersson, rebecka hemse | ![]() Facebook |

Facebook |

01/05/2013

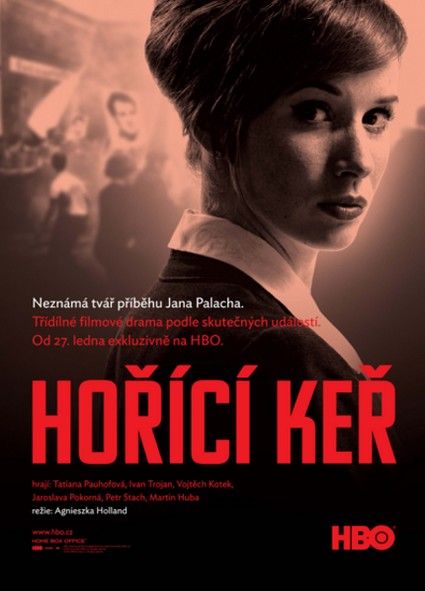

(Pilote TCH) Hořící Keř (Burning Bush) : une Histoire Tchèque entre drame personnel et luttes politiques

Petite dérogation au rendez-vous hebdomadaire asiatique habituel cette semaine : je préfère poursuivre mes billets sur mes visionnages du Festival Séries Mania (sinon, je ne vais jamais m'en sortir côté plannification du blog). C'est donc l'occasion aujourd'hui de continuer le tour d'Europe entrepris par My Télé is Rich! pour poser cette fois nos valises dans un nouveau pays : la République Tchèque. Dimanche après-midi avait en effet lieu au Forum des images la projection du premier épisode de la mini-série, Hořící Keř (que l'on peut traduire en français par "buisson ardent") et dont le titre international est Burning Bush (une lecture complémentaire sur ce petit écran d'Europe de l'Est par ici : Czech-point drama).

Il est intéressant de noter qu'il s'agit de la première série de HBO Europe. Sa conception a été confiée à une figure expérimentée, la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland (les sériephiles garderont notamment en tête qu'elle a réalisé quelques épisodes de The Wire, Treme ou encore The Killing). Hořící Keř compte au total trois épisodes, d'1h20/30 chacun. Sa diffusion en République Tchèque a débuté le 27 janvier pour s'achever le 10 février 2013, soit quelques semaines après la célébration par les Tchèques du 44e anniversaire de l'évènement sur lequel la fiction revient : la disparition de Jan Palach, devenu un symbole national tchécoslovaque de la résistance au communisme. Pour resituer les conditions de cette diffusion, je vous invite à consulter cet intéressant article sur MediaCZECH, publié en janvier dernier.

Hořící Keř ne revient pas sur la vie de Jan Palach, mais va plutôt s'intéresser aux conséquences immédiates de son geste, dans la Tchécoslovaquie de la fin des années 60. La mini-série s'ouvre en janvier 1969 par une scène très dure, celle de l'immolation de ce jeune étudiant pragois qui entend ainsi protester contre l'occupation soviétique du pays qui dure depuis plusieurs mois. Le premier épisode s'attarde sur l'impact que va avoir son geste, tant sur le pays et sur les enjeux politiques qu'il réveille - le printemps de Prague s'est clôturé en août de l'année précédente par l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie -, que sur sa famille, puisqu'il laisse derrière lui un frère et une mère très éprouvée.

La suite prendra un tournant plus judiciaire. Plusieurs semaines après cet évènement, des officiels du régime communiste commencent à s'en prendre à la mémoire du défunt, réécrivant l'histoire à leur manière en remettant en cause les conditions de la mort et des motivations de Jan Palach. Il s'agit d'une atteinte que sa famille refuse d'accepter. C'est dans ces circonstances que va intervenir une jeune avocate, proche des milieux d'opposition et défendant leurs causes devant les tribunaux, Dagmar Burešová. Vingt ans plus tard, en 1989, elle deviendra la première ministre de la justice d'une Tchécoslovaquie libre... Pour l'heure, elle va mener la croisade de la famille Palach.

Si Hořící Keř a la structure d'une mini-série en trois partie, sa trame se construit comme un très long métrage de 4h30. Le rythme est lent, l'approche tient avant tout du témoignage d'une période de l'Histoire tchèque : c'est une suite d'instantanés et de points de vue qui nous sont proposés, permettant de nous glisser dans la société tchécoslovaque de ce début d'année 1969. L'histoire mise en scène a deux versants destinés à s'entremêler et à se compléter. En premier lieu, il s'agit d'évoquer le drame personnel d'une famille, d'abord choquée, puis endeuillée, par le choix extrême qu'a fait ce fils, ce frère. L'acceptation d'un tel sacrifice ne va pouvoir se faire qu'en gardant à l'esprit le sens qu'a à la mort de Jan Palach : c'est un acte commis contre l'occupation soviétique. Le premier épisode nous fait vivre toutes les étapes du douloureux processus de deuil de sa famille. On comprend donc pourquoi, lorsque cette vérité est remise en cause par un officiel communiste, cela les touche si fortement. La plainte et la lutte judiciaire dans laquelle sa mère est prête à s'investir sont ainsi parfaitement expliquées : il s'agit de préserver un souvenir et la puissance évocatrice qui accompagne ce geste.

C'est alors que la trame intime rejoint le second versant, politique, de la mini-série. Jan Palach est devenu un symbole national. Les raisons de son geste trouvent une résonnance dans tout le pays. Mais ce dernier a perdu ses repères. La mini-série dresse un portrait appliqué de la société tchécoslovaque, avec toutes ses nuances : celui d'une population qui subit l'occupation soviétique, d'autorités qui tentent de préserver un pouvoir et un statu quo avec la menace russe en arrière-plan, mais aussi de franges de dissidence isolées, notamment dans les milieux étudiants. En une année, il faut garder à l'esprit tous les bouleversements qu'a connus la Tchécoslovaquie. Les esprits restent sonnés par l'enchaînement de ce qui s'est produit depuis 1968. L'anormal et le normal se confondent, tout tend à être relativisé. L'instinct de préservation, l'apathie l'emportent sous la poigne de fer qui s'est rabattue. Par conséquent, il émane de ce premier épisode une froideur diffuse, glaçante, qui marque le téléspectateur. Au milieu de tout cela, quelques figures émergent dans le sillage du geste de Palach. Les actions qu'elles prendront face aux autorités seront l'objet des deux parties à venir, mais ce pilote réussit sa mission : plonger le téléspectateur dans la Tchécoslovaquie des années 60 et l'interpeller avec force sur des thèmes de luttes, humaines et politiques, qui restent universels.

La volonté de faire de Hořící Keř un témoignage de cette époque et des évènements qui l'ont marquée se perçoit dans les choix formels effectués. La réalisation, maîtrisée et soignée, opte pour de nombreuses longues séquences qui prennent le temps de constituer un portrait le plus précis possible. La caméra sait s'attarder sur des détails dont chacun peut avoir son importance pour compléter cette peinture historique. Autre preuve de cette volonté de reconstitution sobre et, pourrait-on dire, authentique, l'épisode inclut même des passages en noir et blanc, comme lors de l'enterrement de Jan Palach, semblables à des images d'archives retranscrivant le deuil national qu'il a représenté. Le tout est accompagné d'une bande-son bien présente, qui renforce la puissance évocatrice des évènements mis en scène.

Enfin, Hořící Keř bénéficie d'un casting globalement homogène et convaincant. Si Tatiana Pauhofová (Kriminálka staré mesto, Terapie) est sans doute destinée à prendre plus d'importance dans les prochains épisodes, cette première partie adopte une approche très chorale. Jaroslava Pokorná nous fait partager de manière poignante et déchirante le deuil d'une mère, Petr Stach interprétant quant à lui le frère de Jan Palach. Vojtech Kotek (Vyprávej) incarne cette opposition étudiante qui refuse de sombrer dans la passivité ambiante. A l'opposé, Ivan Trojan (Cetnické humoresky) est lui le policier en charge de l'enquête, devant surtout assurer le respect du fragile ordre établi. On retrouve également Jan Budar, Patrik Dergel, Martin Huba ou encore Adrian Jastraban.

Bilan : Hořící Keř signe une première partie convaincante au sein d'une mini-série qui tient clairement plus, dans sa construction, du (très) long métrage. Tout en proposant une reconstitution sobre et détaillée qui apparaît comme une sorte d'instantané de la Tchécoslovaquie du début d'année 1969, elle nous relate un évènement dramatique sous toutes ses facettes, aussi bien dans ses conséquences intimes que dans les enjeux politiques auquel ce geste terrible - l'immolation - renvoie. C'est une fiction qui, manifestement, se veut une oeuvre de témoignage, sur des évènements qui restaient à raconter à l'écran. Elle est adressée à destination d'un pays qui attendra encore deux décennies avant d'opérer sa "révolution de velours". Cependant, au-delà de l'Europe de l'Est, ses thèmes ont une portée qui dépasse ce seul cadre historique ce qui la rend intéressante à plus d'un titre.

NOTE : 7,75/10

Une bande-annonce de la mini-série (en VOSTA) :

16:49 Publié dans (Séries européennes autres) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : république tchèque, hbo europe, hořící keř, burning bush, agnieszka holland, tatiana pauhofová, jaroslava pokorná, petr stach, vojtech kotek, patrik dergel, martin huba, igor bares, adrian jastraban, jan budar, ivan trojan | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2013

(ISRL) 30 shekel per hour (6 dollars per hour) : une plongée réaliste dans le dur quotidien de travailleurs précaires

[La version originale de ce billet a été rédigée et pré-publiée pour le blog du Festival SeriesMania.]

Israël était encore une fois très représentée au Festival Séries Mania cette année, avec pas moins de quatre séries proposées en projection. Si je n’ai pas eu l’occasion de voir les deux comédies, les séries dramatiques, extrêmement différentes, se sont révélées marquantes à leur manière. Sous ses allures de voyage initiatique en Inde, Ananda est restée dans les esprits pour sa vitalité communicative qui envoûte le téléspectateur et demeurera sans doute le coup de coeur israélien de ce Festival. Il est bien difficile de se la délaisser une fois les épisodes lancés. Vendredi dans l’après-midi, c’est une fiction plus difficile d’accès qui était projetée : 6 dollars per hour, une série de 8 épisodes de 35 minutes dont les trois premiers étaient proposés au public. Cette dernière a remporté en 2012 le prix de la meilleure série israélienne.

Série beaucoup plus dure, empreinte d’une certaine forme de désespoir, 6 dollars per hour se présente comme une plongée réaliste, dans le quotidien de femmes de ménage. Plus précisément, il s’agit de nous relater leur lutte constante pour joindre les deux bouts, pour conserver une place au sein de la société et auprès de leurs proches. Parmi ces trois protagonistes principales, les origines sont diverses, les histoires passées également : on y trouve une émigrée ukrainienne qui tente d’économiser pour sa fille restée au pays, une jeune femme arabe qui s’est isolée des siens, ainsi qu’une israélienne qui a besoin d’argent pour payer l’avocat de sa fille emprisonnée. Chacune a donc ses propres préoccupations. Elles évoluent en parallèle, individualistes et solitaires dans leur misère. Mais lorsque l’entreprise qui les emploie les licencie, elles vont découvrir que l’union est parfois la réponse qui convient.

6 dollars par hour se veut à la fois comme une chronique sociale et intime. Sociale, parce que sa première ambition est d’interpeler le téléspectateur en soulevant le voile sur les conditions de travail et le statut extrêmement précaire de toute une frange de la population du pays, ces intérimaires qui, sans droit, sont corvéables à merci, sans aucune garantie de lendemain pour un salaire très bas. Signe que la série a touché une corde sensible, elle s’est même invitée lors de sa diffusion dans les débats parlementaires israéliens, sans pour autant parvenir à un quelconque changement législatif. Mais pour évoquer ce thème, 6 dollars per hour suit un prisme avant tout personnel. C’est par une suite d’instantanés, avec une narration éclatée, presque minimaliste, qu’elle nous glisse dans le quotidien des trois femmes au centre du récit, toutes éprouvées par la vie à différents degrés.

L’approche choisie peut dérouter : la série adopte un rythme très lent. Se voulant réaliste, elle fait sien un quotidien rempli d’anecdotique, sans rien édulcorer, seulement marqué à l’occasion par quelques éclats et confrontations qui viennent révéler les blessures et les difficultés. Ce refus clair de romancer ces journées fait de la série une fiction abrasive, dure, mais difficile d’accès aussi quand on connaît encore si peu chaque protagoniste. La série rejoint ici un peu l'approche qui était celle de l'irlandaise Prosperity. Ce ressenti est accentué par une réalisation qui opte pour une approche très particulière : celle du plan fixe centré sur un personnage. La plupart du temps, la caméra n’essaie pas de rendre compte de toute une scène, mais seulement d’éclairer une figure particulière en son sein, s’attardant sur un regard, un sourire… et s’efforçant de capturer toutes les nuances d’expression qui passent sur un visage, de la joie à ces moments passagers d’abandon et de désespoir.

En privilégiant ainsi l’ordinaire, la série entend nous glisser peu à peu dans les vies de chaque protagoniste. Car si leur quotidien seul peut révolter, c’est seulement en apprenant à les connaître que le téléspectateur pourra vraiment s’impliquer. C’est par petites touches, avec beaucoup de parcimonie, que 6 dollars per hour dessine les portraits de ses personnages, s’humanisant à mesure qu’elle progresse sur cette voie. Du fait de cette construction, la série semble se prêter plus à un visionnage rapide, presqu’à la suite, qu’au rythme hebdomadaire épisode par épisode. En effet, c’est seulement lorsque le passé et les préoccupations de chacune apparaissent suffisamment constituées sous nos yeux que va naître l’empathie attendue, logique dans une telle fiction. Ce n’est donc pas au terme du pilote, mais bien au fil des épisodes, que la vision adoptée par la série acquiert sa légitimité. Ainsi, au cours des 3 premiers épisodes, 6 dollars per hour ne cesse de gagner en force.

Bilan : 6 dollars per hour est une série sombre, mettant en scène une détresse humaine avec une sobriété recherchée, sans chercher à rien édulcorer. Avec son rythme lent, cette narration minimaliste où l’anecdotique l’emporte, ce n’est que progressivement qu’elle atteint toute sa dimension. Pour en prendre la portée, il faut donc lui laisser le temps de s’installer sur plusieurs épisodes. Une fois cela réalisé, le téléspectateur ressort marqué par cette noirceur d’ensemble d’une chronique certes sociale, mais surtout humaine et intime qui touche.

NOTE : 6,75/10

Pour un aperçu, le premier épisode (non sous-titré) en commençant par le générique :

08:38 Publié dans (Séries israéliennes) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, 30 shekel per hour, 6 dollars per hour, yossi madmoni | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2013

(Pilote FR) Odysseus : une relecture de l'Odyssée

Vendredi soir avait lieu au Festival Séries Mania la projection en avant-première des premiers épisodes de la prochaine série d’Arte, prévue pour juin prochain et très attendue après Ainsi soient-ils : Odysseus. Le sujet auquel la série s’attaque s’annonçait ambitieux : oser se réapproprier l’univers de l’Illiade et l’Odyssée d’Homère est en soi un premier défi de taille ; parvenir à reconstituer cette période historique particulière et porter à l’écran le cadre de l’Antiquité (grecque) l’est tout autant. Ce sont ces challenges que le créateur, Frédéric Azémar, s’est efforcé de relever, pour un résultat intéressant mais avec ses limites.

[La version originale de ce billet a été rédigée et pré-publiée pour le blog du Festival SeriesMania. Cette critique porte sur les 3 premiers épisodes de la série.]

Odysseus n’entend pas relater les exploits de celui qui fut un héros de la guerre de Troie, ni même évoquer les épreuves qui parsemèrent son lent retour à Ithaque après la guerre. La série adopte un autre point de vue, celui de cette île qui, justement, se languissait de son roi et l’attendait impatiemment, sombrant peu à peu dans l’anarchie en raison de son absence. Lorsque la série débute, cela fait déjà 20 ans qu’Ulysse a quitté les siens pour Troie. La situation devient chaque jour plus difficile pour sa famille. Pénéloppe, son épouse fidèle, inébranlable, a conservé la certitude que son mari est toujours en vie et rentrera, mais elle est cernée de prétendants qui la poussent à choisir parmi eux un nouvel époux que ce mariage couronnerait roi. Télémaque, son fils, ne connaît ce père absent que par les exploits et autres légendes narrés par d’autres. Sur-protégé par sa mère, le jeune homme a encore tout à prouver pour s’affirmer digne du nom et de l’héritage si lourd à porter d’Ulysse.

Au terme des trois premiers épisodes (c'était un marathon de six épisodes qui était proposé sur grand écran ; mais mon lever le vendredi matin à 5h a eu raison de ma curiosité), la richesse des thématiques qu’un tel sujet permet d’aborder est évidente. En effet, la série recelle de figures de tragédie, de personnages forts et marquants dont les vies, faites d’épreuves, se prêtent si bien à un récit de fiction. Un tel synopsis a le potentiel pour facilement acquérir une dimension romanesque, voire épique : de Pénéloppe, reine inaccessible, ne tenant que grâce à cette conviction profonde – déraisonnable ? – qu’elle s’est forgée qu’Ulysse n’est pas mort, à Télémaque, écrasé par l’ombre de son père et qui doit trouver sa voie. De plus, Ithaque est aussi le siège d’aspirations moins nobles, plus pragmatiques : tous ces guerriers ambitieux rassemblés ne rêvent que de la main de la reine et donc du trône. Les premiers épisodes nous intoduisent dans le fragile statu quo de l’équilibre du pouvoir à Ithaque que chaque jour passé rend plus précaire. Par conséquent, Odysseus ne manque pas de thèmes intéressants, et entreprend de les explorer en recourrant à des ressorts narratifs qui ont fait leur preuve : l’amour, l’initiatique…

Cependant, à partir de ce potentiel indéniable, les premiers épisodes ne remplissent pas toutes les attentes suscitées, se heurtant à un certain nombre de limites qui empêchent Odysseus d’être la fiction de référence à laquelle son ambition de départ – qu’il faut bien saluer – aurait pu conduire. La série met du temps à prendre son envol, démarrant sur un faux rythme. Si son pilote permet de nous présenter les différents protagonistes et de nous introduire sur cette île d’Ithaque, nous laissant prendre la mesure de tous les enjeux de cette histoire, il lui manque quelque chose pour vraiment captiver. Le premier épisode cède à des dynamiques assez stéréotypées, tout en confirmant malgré tout le potentiel de départ. En fait, la série semble d’abord chercher son ton : on retrouve dans les dialogues beaucoup d’échanges aux consonnances modernes, mais l’ensemble manque de naturel. Pareillement, tous les acteurs ne trouvent pas non plus immédiatement leurs marques et certains choix du casting n’ont toujours pas emporté mon adhésion au terme des trois premiers épisodes. Ce problème d’homogénéité est source d’inégalités : si certains passages sont bien négociés, d’autres bonnes idées laissent des regrets, n’étant pas exploitées comme elles auraient pu.

Pour autant, une progression encourageante se perçoit au cours ces débuts : au fil des épisodes, on retrouve une meilleure maîtrise de l’intensité et de l’univers en général. C’est d’autant plus intéressant pour la suite de la série qu’Odysseus sait bel et bien retenir l’attention du téléspectateur, notamment avec des fins d’épisodes particulièrement soignées, se terminant invariablement par une accélération de l’histoire et un tournant en forme de cliffhanger auquel il est difficile de résister. Durant la présentation qui a précédé la projection, il a été insisté sur le fait que Odysseus constituait une oeuvre construite pour s’apprécier comme un ensemble. La manière dont elle débute, avec ses limites mais aussi la progression perceptible, encourage donc à penser qu’il s’agit d’une fiction qui va gagner en ampleur à mesure qu’elle avance dans sa saison.

Bilan : Les débuts d’Odysseus laissent au final une impression mitigée. La série est une oeuvre riche, au potentiel indéniable. Et pour exploiter cet univers, elle assume et revisite des ressorts narratifs classiques qui ont fait leurs preuves. Cependant, elle a aussi des limites qui l’empêchent d’acquérir la dimension à laquelle elle pourrait prétendre. Pour vraiment s’affirmer, il lui est notamment impératif qu’elle capture ce souffle dramatique qu’elle laisse entrevoir et qui est assurément à sa portée.

Elle n’en reste pas moins efficace en tant que série : elle sait entretenir la curiosité du téléspectateur, et après trois épisodes, j’ai envie de voir la suite (ce qui est le principal). C’est donc une fiction qui mérite qu’on lui laisse sa chance.

NOTE : 6,75/10

La bande-annonce de la série :

16:16 Publié dans (Séries françaises) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : odysseus, arte, frédéric azémar, caterina murino, alessio boni, niels schneider, karina testa, bruno todeschini, joseph malerba, vittoria scognamiglio, carlo brandt, salim kechiouche, augustin legrand, frédéric quiring, ugo venel, amr waked | ![]() Facebook |

Facebook |