10/11/2013

(US) Tour of Duty (L'Enfer du Devoir) : chronique de la guerre du Vietnam

Aujourd'hui, c'est une plongée dans mes archives sériephiles que je vous propose. Le mois dernier, en pleine phase de rangement, j'ai mis la main sur un vieux disque dur externe sur lequel figurait l'intégrale de Tour of Duty (L'Enfer du devoir en VF). Diffusée de 1987 à 1990 sur CBS, cette série américaine compte trois saisons, soit 58 épisodes au total. L'époque était alors propice au traitement d'un tel sujet, puisque, dans la lignée de Platoon, la télévision américaine lancera plusieurs séries sur ce thème à l'image, par exemple, de China Beach sur ABC. C'est à l'occasion d'un revisionnage intégral il y a quelques années que j'en étais venue à vraiment apprécier Tour of Duty. Car, si les années 2000 ont redéfini le genre des séries de guerre, avec des approches très différentes, de Band of Brothers à Generation Kill, cette série des années 80 demeure un solide classique du petit écran qui mérite de ne pas être oublié.

Tour of Duty relate le quotidien d'une unité de combat durant la guerre du Vietnam, évoquant tout ce qui rythme la vie des soldats sur le terrain, des opérations dans la jungle jusqu'aux journées de repos et autres permissions. La série se construit en premier lieu autour de la dynamique qui s'installe entre les deux officiers supérieurs de l'unité : elle emprunte ici une recette familière, mais qu'elle sait parfaitement exploiter, en associant un jeune officier tout droit sorti de l'école, le lieutenant Goldman, et un sergent vétéran qui a déjà fait plusieurs tours au Vietnam, Anderson. Cela n'ira pas sans friction, mais ces deux fortes personnalités vont progressivement apprendre à travailler ensemble, établissant un rapport de confiance qui sera une des fondations de l'unité (même s'il faudra pour cela, beaucoup de patience à Anderson). Tour of Duty ne se limite cependant pas aux seuls responsables : multipliant les points de vue, c'est toute une troupe de soldats qui est mise en scène et va ainsi peu à peu devenir familière au téléspectateur.

Véritable fiction chorale, cette série est entièrement dédiée à des personnages dont on va suivre les évolutions et les épreuves traversées en trois saisons. Si le récit privilégie l'aspect humain, il ne néglige pas pour autant une reconstitution historique travaillée. En effet, l'unité de combat est un microcosme reflétant la société américaine de la fin des années 60. Faisant cohabiter des soldats de toutes origines, elle apparaît comme un miroir des tensions raciales et politiques qui traversent alors les Etats-Unis. Elle leur fait apprendre à vivre ensemble loin de leur pays, tout en abordant aussi la réception de certains évènements marquants qui s'y déroulent comme l'assassinat de Martin Luther King. Concernant la situation sur le terrain, le souci de réalisme est particulièrement perceptible durant la première saison, où chaque épisode permet d'illustrer un thème et une réalité à laquelle sont confrontés les combattants américains. Tout cela confère à la série une impression d'authenticité, renforcée par le regard général qui est porté sur cette guerre, ni manichéen, ni patriotique.

Au fil des saisons, Tour of Duty se recentre progressivement sur les vies personnelles et les épreuves de quelques personnages, avec une mise en scène moins rigoureuse du versant militaire. L'attrait demeure pourtant, notamment parce que l'écriture conserve toujours une richesse de tonalités et une multiplicité d'approches appréciables. En effet, la série joue sur plusieurs registres. Elle est capable d'être une solide fiction de guerre, un drame dur éclairant toutes les horreurs et tous les traumatismes que subiront ses protagonistes. Mais elle sait aussi proposer des interludes, n'ayant pas son pareil pour délivrer des dialogues ironiques et complices qui font mouche. La détresse, l'amertume, mais aussi le désir de continuer à vivre, s'entremêlent et cohabitent constamment. La fiction glisse également parfois vers du sentimental, avec quelques histoires d'amour (qui finiront généralement mal). Tour of Duty fait ainsi preuve de beaucoup d'habileté dans sa gestion des tons. Elle est extrêmement vivante, engageante pour un téléspectateur qui n'a aucune peine à s'impliquer aux côtés des différents personnages.

Le point sur lequel elle a le plus vieilli est certainement la forme, avec des combats qu'on peut juger, vingt-cinq ans plus tard, perfectibles dans leur mise en scène. L'ensemble reste cependant correct. Il est surtout un point sur lequel sa saveur demeure intacte : sa bande-son (elle lui a d'ailleurs fait gagner un Emmy Award). Tour of Duty est un vrai bijou d'incursion musicale dans les 60s', une compilation riche et bien utilisée. On y retrouve, rythmant les épisodes, des chansons emblématiques d'une époque, à commencer par celle qui figure au générique, la fameuse Paint it, Black des Rolling Stones à laquelle mon esprit l'associe toujours (cf. la vidéo ci-dessous). Enfin, la série bénéficie d'un casting homogène. Terence Knox interprète le sergent Anderson, tandis que Stephen Caffrey joue le lieutenant Goldman. On croise également Tony Becker, Ramon Franco, Miguel A. Nunez Jr, Stan Foster, mais aussi Kim Delaney, Steve Akahoshi, Eric Bruskotter, John Dye ou encore Dan Gauthier.

Bilan : Chronique de guerre du Vietnam proposant une reconstitution historique travaillée, Tour of Duty relate le quotidien d'une unité sous forme de récit choral offrant différents points de vue. Capturant les tensions qui traversent la société américaine de la fin des années 60, la série ne néglige aucun des grands thèmes sociaux et politiques que son sujet permet d'aborder, tout en délivrant, sans manichéisme, un récit de guerre souvent dur et dramatique. C'est une œuvre profondément humaine qui met en avant les liens qui se tissent entre ses personnages. Elle sait aussi exploiter une tonalité changeante, où le désespoir côtoie la féroce envie de survivre, avec l'ironie pour seule arme. L'immersion dans les 60s' est parachevée par une bande-son géniale qui vient rythmer l'ensemble, soulignant un peu plus cette recherche d'authenticité et de reflet d'une époque.

Vingt-cinq ans après, Tour of Duty demeure donc une série très solide dont les ingrédients fonctionnent toujours, qu'importe si elle n'a pas la mise en scène d'une des fictions de guerre de HBO. Elle mérite assurément un revisionnage, ou même une découverte pour tout sériephile qui s'intéresse à un tel genre ou sujet.

NOTE : 7,5/10

Le générique (tellement marquant) de la série :

17:11 Publié dans (Oldies - 50s-80s), (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tour of duty, l'enfer du devoir, cbs, terence knox, stephen caffrey, tony becker, ramon franco, miquel a nunez jr, stan foster, kim delaney, steve akahoshi, eric bruskotter, john dye, dan gauthier | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2013

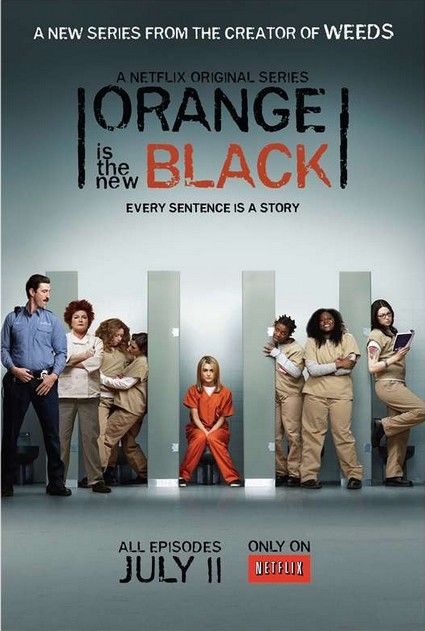

(US) Orange is the New Black, saison 1 : une dramédie humaine, attachante et touchante en milieu carcéral

Quand on mentionne à un sériephile le thème des fictions carcérales, comme un réflexe, ce dernier pense d'abord et avant tout à Oz, série de HBO débuté en 1997 et ayant durablement marqué. Depuis, d'autres séries se sont réappropriées ce cadre particulier, de la mexicaine Capadocia à Prison Break. Mais ces derniers mois, il semble y avoir comme une résurgence de cette thématique. L'anglaise Prisoners Wives, qui en est à sa deuxième saison, se place du point de vue des femmes dont un proche est en prison. Rectify traite quant à elle de la libération d'un ancien condamné, et évoque par flashbacks son quotidien dans le couloir de la mort. Cependant, le thème dominant de ces derniers mois est celui de la prison pour femmes : à l'automne dernier, c'est la canadienne Unité 9 qui se démarquait au Québec ; ce printemps, c'est Wentworth qui s'emparait du sujet en Australie. Enfin, en ce mois de juillet, aux Etats-Unis, était proposée Orange is the New Black.

Mise en ligne le 11 juillet 2013, il s'agit de la dernière création originale de ce nouvel acteur dans le monde des séries qu'est Netflix, après, depuis le début de l'année, le remake de House of Cards ou encore Hemlock Grove. Plus notable encore, Orange is the New Black est surtout la dernière création de Jenji Kohan, à qui l'on doit Weeds - une série dont j'ai beaucoup apprécié les premières saisons. Il s'agit de l'adaptation des mémoires de Piper Kerman qui relate un an de sa vie dans une prison pour femmes. Initialement, j'avais quelques réticences à me lancer dans Orange is the New Black : les histoires en milieu carcéral peuvent être assez dures, et l'été n'est pas toujours la meilleure période pour les apprécier. Pourtant, balayant toutes mes craintes, cette série s'est révélée être une jolie surprise, avant tout humaine et attachante. L'occasion de profiter de l'invitation au binge-watching que constitue la méthode Netflix, et de la dévorer en un temps assez indécent... avant de vous en parler aujourd'hui.

Orange is the New Black suit l'incarcération de Piper Chapman. Cette trentenaire du Connecticut, issue d'un milieu aisé, a en effet été rattrapée par son passé et les expériences de sa jeunesse. Tombée sous le charme d'une trafiquante de drogue du nom d'Alex Vause, elle avait fini par accepter de l'aider dans ses affaires : elle transporta pour elle de l'argent issu de ses trafics. Presqu'une décennie plus tard, alors que Piper a refait sa vie et s'apprête à épouser Larry Bloom, le cartel qu'elle avait indirectement fréquenté tombe, et son nom est mentionné aux autorités. Reconnaissant les faits pour éviter de risquer un procès, elle est condamnée à 15 mois de prison dans un établissement carcéral fédéral. Piper va devoir s'adapter à ce nouveau cadre inconnu.

La vie en prison suit en effet des codes sociaux qu'il faut rapidement intégrer pour survivre. Or Piper fait rarement profil bas et a tendance à attirer l'attention. Les conflits ne manquent pas, mais elle découvre aussi peu à peu les histoires des autres prisonnières. Dans le même temps, elle s'inquiète de la vie à l'extérieur qui se poursuit pour ses proches : sa relation avec Larry survivra-t-elle à ces 15 mois de prison ? Les choses se compliquent encore lorsque Piper retrouve Alex Vause, son ancienne flamme, également incarcérée dans la même prison qu'elle. Tout en étant centrée sur Piper, la série nous introduit dans l'ensemble du quotidien de l'établissement, des détenues jusqu'au personnel encadrant.

Le coeur du récit de Orange is the New Black, c'est d'abord le portrait d'une femme et de son évolution. L'expérience de la prison ne laisse pas Piper inchangée, la conduisant à réfléchir sur elle-même mais aussi sur ses choix de vie. Initialement, ce milieu carcéral semblait pour elle un autre monde, lointain, auquel elle n'appartenait pas, se considérant différente de toutes celles qui peuplent l'établissement. Différente, elle l'est certainement sur nombre de points, son milieu d'origine, ses antécédents ou encore son éducation. Mais la série choisit intelligemment de ne pas verser dans la caricature qui aurait consisté à faire d'elle la simple voix de la raison contre le reste de la prison. Cette première saison est pour Piper celle d'une intégration, laquelle va aussi en dire beaucoup sur elle. Comme les autres détenues, elle apprend les règles et les codes propres à ce microcosme. Si les décalages et les maladresses potentiellement fatales qu'elle multiplie ont souvent l'apparence d'un ressort narratif comique, ils ont une portée bien plus significative sur la jeune femme. Devant ajuster son comportement, Piper est forcée de se remettre en cause. Peu à peu, elle dépasse ses préconceptions et autres préjugés. Sa vision sur sa situation change dans le même temps, comprenant ce qui fait d'elle une co-détenue comme une autre : chacune a commis des erreurs, a laissé échapper une partie de sa vie et en paie le prix.

En fait, au fil des épisodes, le personnage de Piper laisse entrevoir une complexité intriguante, exposant des ambivalences qu'elle n'assume pas toujours et qu'elle ne réalise souvent qu'en étant placée devant ses propres contradictions. Elle est parfois agaçante, mais elle a le mérite de toujours rester entière. Elle peut être extrêmement naïve et maladroite, tout comme elle est capable d'un pragmatisme et d'une débrouillardise bien réels, a fortiori à mesure qu'elle intègre les exigences du milieu carcéral. La saison relate donc l'incidence que la prison a sur elle. L'enfermement agit de manière insidieuse, la laissant seule face à elle-même et lui tendant un miroir dont elle n'est pas sûre de vouloir voir le reflet renvoyé. Bousculée, elle perd repères et certitudes, ouvrant la voie à des questionnemets existentiels : qui est-elle vraiment, à quoi aspire-t-elle ? En prison, nulle fuite en avant n'est possible. Or certains pans de sa personnalité sont trop antagonistes, à l'image de sa vie amoureuse, écartelée entre le rêve de carte postale de la famille idéale représenté par Larry et le frisson de l'incertitude dangereuse et de la passion incarné par Alex. Pour ne pas tout perdre, Piper va devoir faire des choix et prendre des décisions, et vivre avec ces dernières.

Si Orange is the new Black utilise Piper comme notre clé d'entrée dans l'univers carcéral, la série ne se réduit absolument pas à cette seule figure. Au contraire : c'est en tant que fiction chorale qu'elle s'impose et acquiert toute sa dimension. Sa force est de s'appuyer sur une vaste galerie, d'une richesse rare, de personnages qui ont tous beaucoup de potentiel. Pour évoquer ce microcosme particulier qu'est la prison, la série se réapproprie les stéréotypes de la fiction carcérale, tout en conservant une distance de ton bienvenue qui lui permet à l'occasion de les détourner et de s'en jouer. Les portraits de cette suite de protagonistes féminins hauts en couleurs s'affinent donc au fur et à mesure que l'on apprend à les connaître, notamment par l'intermédiaire de flashbacks car Piper n'est pas la seule à en bénéficier. Que ces femmes paraissent attachantes, vulnérables, excessives, détestables voire inquiétantes, toujours est-il qu'elles sont rarement unidimensionnelles, dévoilant peu à peu des facettes cachées à première vue, qu'il s'agisse de blessures passées non cicatrisées ou de rêves inaccessibles. Soignant ses personnages, la série est un véritable kaléidoscope d'émotions brutes, capturant leurs doutes et leurs illusions, leurs déceptions mais aussi leurs joies ; le caractère éphémère de ces dernières ne les rendant que plus intenses.

En résumé, Orange is the new Black marque par l'humanité profonde qui la traverse. C'est cette approche qui rend la série extrêmement attachante, mais aussi très touchante. Elle suscite une implication du téléspectateur qui ne peut rester insensible au sort de chacune. Adoptant le style d'une dramédie, il ne s'agit pas d'une fiction pesante, ni excessivement éprouvante, même si elle a ses moments poignants et déchirants, tout particulièrement en se rapprochant de la fin de la saison. L'écriture utilise une tonalité versatile habilement dosée, qui lui permet de proposer un mélange homogène de comédie et de drame : les passages légers se savourent, sans que le caractère difficile du cadre carcéral ne soit jamais complètement oublié et ne se rappelle parfois durement aux protagonistes. C'est une fiction chargée d'une vitalité communicative, au dynamisme constamment renouvelé. Elle fait vibrer le téléspectateur au rythme de ses amitiés, de ses amours, de ses confrontations, de ses trahisons, mais aussi de la solidarité qui se découvre dans l'adversité. Elle plonge le public dans un tourbillon d'humanité, avec tous les excès qui lui sont inhérents, mais aussi une force indéfectible qui permet à ses personnages de continuer à aller de l'avant.

Sur la forme, Orange is the New Black est aussi très solide. La réalisation est soignée et maîtrisée, la photographie épousant les teintes du cadre carcéral. L'immersion dans la prison fonctionne donc, sans que le téléspectateur ne trouve rien à redire. Mieux encore, la série dispose d'un long générique - ce qui est toujours un bonus très appréciable pour la sériephile que je suis -, dont le parti pris de se concentrer sur un défilé de visages, et notamment de regards, capture l'essence de l'histoire : c'est une ouverture vers l'âme de ces femmes qui sont ainsi mises en scène. De plus, il est accompagné d'une chanson entraînante interprétée par Regina Spektor, intitulée You've got time, qui nous met instantanément dans l'ensemble.

Enfin, la série dispose d'un casting convaincant, dont les performances n'y sont pas pour rien dans l'attachement que Orange is the New Black va susciter auprès du téléspectateur. Les performances d'ensemble sont homogènes. Piper Chapman est interprétée par une Taylor Schilling (Mercy) qui va admirablement capturer toutes les contradictions, mais aussi la force inébranlable de son personnage qui baisse rarement les bras. C'est à Laura Prepon (That 70s' show, October Road, Are you there Chelsea ?) qu'a été confié le soin de jouer Alex Vause, celle qui la trouble tant et qui l'a entraîné en prison. Interprétant deux personnages aux personnalités très différentes, les deux actrices n'en ont pas moins une vraie alchimie à l'écran, surtout durant la brève période d'apaisement qu'elles trouveront. Quant au fiancé de Piper, il est joué par Jason Biggs, et, toujours à l'extérieur, Maria Dizzia interpète la meilleure amie. Côté co-détenues, on retrouve notamment Michelle Hurst, Kate Mulgrew (Star Trek : Voyager, The Black Donnellys), Laverne Cox, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Taryn Manning (Drive), Elizabeth Rodriguez, Dascha Polanco ou encore Yael Stone (Spirited).

Bilan : Orange is the New Black est une dramédie carcérale, à l'écriture habile, qui va parvenir à très bien gérer et doser une tonalité versatile, tout en croquant des personnages hauts en couleurs qui la rendent attachante et touchante. C'est une série avec ses moments de tendresse, mais aussi ses passages poignants. C'est une oeuvre profondément, et avant tout, humaine qui ne laisse pas le téléspectateur indifférent. Qu'il s'agisse d'assister à l'évolution de Piper au contact de la prison, ou bien de s'investir dans toutes les figures qui composent sa riche galerie de personnages, la série fait preuve d'une vitalité communicative, s'appuyant sur des dynamiques relationnelles jamais figées. Chargée d'émotions, elle suscite l'implication de son public et se regarde sans modération. A découvrir.

NOTE : 8/10

Le générique de la série :

Une bande-annonce de la série (en VOSTF) :

17:44 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : netflix, orange is the new black, jenji kohan, taylor schilling, laura prepon, michael j harney, michelle hurst, kate mulgrew, jason biggs, laverne cox, natasha lyonne, uzo aduba, taryn manning, elizabeth rodriguez, dascha polanco, yael stone | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2013

(US) Hannibal, saison 1 : un fin mets policier fascinant

Dernière déclinaison printanière du thème des serial killers, Hannibal est à mes yeux la plus intéressante des nouveautés des grands networks américains cette saison 2012-2013. Pourtant, assez paradoxalement, si le logo de NBC n'était pas affiché à l'écran durant les épisodes, un téléspectateur peu informé aurait sans doute peine à croire qu'il ne se trouve pas sur une chaîne du câble. Par sa construction narrative, mais aussi par le soin apporté à la forme, la série est allée très loin, se réappropriant son sujet de manière aboutie en s'affranchissant d'un certain nombre des contraintes habituelles imposées par les grands networks. En dépit d'audiences mitigées (même pour NBC), une saison 2 a été commandée : ces 13 premiers épisodes auront donc une suite méritée, et qui sera attendue.

Nul besoin sans doute de présenter la figure de Hannibal Lecter, créée par Thomas Harris, dont les livres ont déjà fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques. Pourtant, je me suis installée devant Hannibal avec relativement peu de connaissances en amont : je n'ai lu aucun livre de Thomas Harris, et le seul film que j'ai jamais vu mettant en scène ce serial killer était Le silence des Agneaux, il y a déjà un certain nombre d'années. C'est un genre de fiction que j'apprécie seulement à petites doses. Par conséquent, c'est avec une attente et une curiosité ouverte à toutes les approches que j'ai découvert la version proposée par Hannibal, le nom de Bryan Fuller étant en plus suffisant pour aiguiser à lui-seul mon intérêt.

La série débute à une époque où Hannibal Lecter est encore une figure respectée de la psychiatrie. Ses services vont être sollicités par Jack Crawford, un responsable du FBI, qui, sur la recommandation du Dr Alana Bloom, souhaite le voir s'occuper de leur meilleur consultant profiler, Will Graham.

Ce dernier dispose d'une empathie hors du commun qui lui permet de se glisser dans la tête des tueurs. Cela lui donne une capacité unique pour reconstituer précisément le déroulement d'un crime et les raisonnements suivis par le meurtrier. Pour Jack Crawford, les dons de Will sont trop précieux pour que son instabilité et la fragilité de son état mental soient un obstacle suffisant à leur utilisation. Lorsqu'il souhaite replacer Will sur le terrain afin de l'assister dans certaines enquêtes difficiles, Alana Bloom recommande de le faire suivre par un professionnel réputé de ses connaissances, Hannibal Lecter. Le psychiatre est vite fasciné par Will. La saison va suivre l'étrange relation qui se développe entre les deux.

En s'installant devant Hannibal, ce qui marque en premier lieu, c'est l'ambiance à part que la série construit méthodiquement. Multipliant les mises en scène symboliques, telle l'importance que prend le cerf dans les visions de Will, la série glisse le téléspectateur dans une atmosphère onirique qui gagne en intensité à mesure que la saison progresse, et se fait de plus en plus troublante. Logiquement pour une fiction sur un tel thème des serial killers, la mort, ou plutôt les morts, jouent un rôle central. Il faut cependant noter que ce n'est pas tant le fait de tuer, que la manière dont l'acte a lieu et surtout la façon dont il est ensuite exposé au monde qui est ici déterminant. La série ne recule devant aucune surenchère pour montrer ses cadavres. La symbolique, mais aussi une recherche artistique, l'emportent sur tout le reste : des anges ensanglantés au mausolée de corps, ce sont autant de visions qui ont pour finalité de marquer et qui hantent en effet durablement.

De plus, l'ambiance de Hannibal se caractérise par un rapport de plus en plus distendu à la réalité. Si la série nous fait vivre les évènements de plusieurs perspectives, le personnage central dans sa narration est Will. Elle nous place littéralement dans la tête du consultant profiler. Initialement, cela a pour conséquence de faire de nous les témoins du fonctionnement de ses dons, assistant à la reconstitution des crimes. Ce procédé aurait pu être réduit à un simple artifice scénaristique, il n'en est rien car, au fil de la saison, le choix d'être aux côtés de Will trouve toute sa justification. Peu à peu, ses capacités l'entraînent sur une voie dangereuse, où il perd pied avec la réalité. Le téléspectateur se retrouve alors happé dans les hallucinations et les pertes de repères qu'il partage avec lui. La dérive culmine lors du dernier tiers de la saison, notamment au cours des twists particuliers que réserve l'épisode Buffet froid (1.10), empruntant au genre horrifique de bien belle manière.

Si Hannibal est donc une vraie expérience qui se vit devant son petit écran, la manière dont elle traite ce sujet des serial killers témoigne également de ses ambitions. Initialement, la série semble se rapprocher d'un format procédural, introduisant un tueur par épisode. Mais le feuilletonnant prend progressivement de l'ampleur, notamment parce que le fil rouge introduit dès le premier épisode ne cesse de gagner en importance. Le fantôme de Garret Jacob Hobbs restera en effet omniprésent. Pas seulement parce que les secrets de sa fille, et l'implication de Hannibal et de Will à ses côtés, conservent un rôle jusqu'à la fin de la saison, mais aussi parce que la mise en garde initiale d'Alana Bloom sur l'instabilité de Will résonne aux oreilles du téléspectateur. Le consultant profiler n'a pas seulement abattu ce tueur, il a créé un lien avec lui. Un lien qui peut et qui va être le sentier vers sa propre descente aux enfers, dans tous les sens du terme. Car quelqu'un va exploiter cette faille...

Ce quelqu'un, bien évidemment, c'est Hannibal Lecter. Si Hannibal n'est pas une simple série policière, c'est aussi parce que ce que la saison tourne autour du rapport qui s'établit entre Will et ce psychiatre que le FBI lui assigne. Si Will ignore la véritable nature de son vis-à-vis, le téléspectateur est lui parfaitement informé : le contraste conduit la série à verser dans un suggestif, souvent bien dosé et assez "savoureux", notamment lors de ces repas organisés où le "qui mange-t-on" se substitue au "que mange-t-on" dans notre imaginaire. A mesure que la saison avance, les manipulations de Hannibal, et sa dangerosité derrière le vernis social impeccable, se font de plus en plus pressants et angoissants. L'intérêt qu'il éprouve pour Will est sincère. Revendiquant son "amitié", Hannibal engage avec lui un jeu psychologique dual, fascinant de subtilités et de nuances. Cette relation ambivalente est le socle sur lequel repose la saison. Elle est aussi notre seule clé pour comprendre Hannibal : la caractérisation du serial killer ne pouvait suivre la même approche empathique que celle de Will.

Par ailleurs, la forme joue également un rôle très important pour construire l'ambiance de la série. Hannibal est une série extrêmement soignée visuellement. Le défi était de taille, notamment pour refléter la dimension onirique de la fiction. Au-delà d'une photographie à la teinte dominante logiquement sombre, la réalisation joue parfaitement sur les symboles, mais aussi sur les références, faisant preuve d'une maîtrise jamais prise en défaut. Tout y est manifestement soigné jusqu'aux moindres détails que sont, par exemple, les interludes gastronomiques offerts par les plats de Hannibal. Cela conduit ainsi à une richesse formelle très appréciable.

Enfin, Hannibal peut s'appuyer sur un casting solide au sein duquel domine le duo principal. Mads Mikkelsen (Rejseholdet) propose un Hannibal Lecter, fin gourmet, amateur et connaisseur des bonnes choses, dont l'interprétation tout en aplomb et en subtilité exerce vite une sorte de fascination-répulsion sur le téléspectateur. C'est progressivement que le personnage acquiert son ampleur, à mesure qu'il démontre l'étendue de ses manipulations. Face à lui, Hugh Dancy (The Big C) est tout aussi impressionnant : délivrant une performance, troublée, sensible et intense, qui correspond parfaitement à Will Graham. A leurs côtés, Laurence Fishburne (CSI) incarne un Jack Crawford qui met un peu de temps à trouver sa place dans l'équilibre ainsi instauré entre Hannibal et Will. Caroline Dhavernas (Wonderfalls) incarne Alana Bloom, dont la relation avec Will permet d'explorer un autre pan du personnage. Enfin, parmi les guests notables, signalons la présence d'une Gillian Anderson (X-Files, Bleak House, The Fall), toujours aussi fascinante et hypnotique, dans les quelques scènes où, face à Hannibal, elle joue la psychiatre de ce dernier.

Bilan : Série d'ambiance, Hannibal signe une première saison très intéressante. Centrée sur Will Graham et sa progressive dérive aux confins de la raison et de la santé mentale, elle n'en façonne pas moins en parallèle, de façon suggestive et subtile, le portrait inquiétant de Hannibal Lecter. Analyser la série à travers le seul prisme de la fiction policière conduirait pourtant à lui reconnaître d'incontestables limites, notamment la tendance à une conduite expéditive des enquêtes. Cependant, les enjeux de la série sont ailleurs et conduisent à admettre ces raccourcis, même si des reproches peuvent demeurer.

En résumé, Hannibal propose une déclinaison aboutie de ce thème du serial killer. La suite sera un défi tout aussi difficile à relever, étant donné la redistribution des cartes que marque le dernier épisode. Bryan Fuller a déjà donné quelques pistes. Je serai en tout cas au rendez-vous pour la saison 2 !

NOTE : 7,75/10

Une bande-annonce de la série :

17:02 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : nbc, hannibal, hugh dancy, mads mikkelsen, caroline dhavernas, laurence fishburne, hettienne park, gillian anderson | ![]() Facebook |

Facebook |

25/05/2013

(US) Rectify, saison 1 : sentenced to die, condemned to live

En ce printemps 2013, Sundance Channel a signé deux entrées en matière remarquées : d'une part, la mini-série Top of the Lake de Jane Campion, et d'autre part, Rectify, une fiction créée par Ray McKinnon. C'est sur la seconde, diffusée à partir du 22 avril dernier, que je vais revenir aujourd'hui : elle est assurément mon coup de coeur personnel pour cette première moitié de 2013.

Rectify m'a fasciné comme peu de séries y parviennent. Elle serait restée une expérience télévisuelle belle mais trop brève, si elle n'avait pas été renouvelée. Car, au terme des six (petits) épisodes que sa première saison comporte, la série laisse un vide frustrant, donnant l'impression d'avoir introduit une histoire qui appelle bien d'autres développements. Heureusement, une seconde saison verra le jour et comptera 10 épisodes. Une bonne nouvelle, car la série est loin d'avoir épuisé tous les thèmes et toutes les intrigues de son concept de départ. Il reste que, durant cette première saison, Rectify a vraiment fait preuve d'une rare maîtrise narrative, suivant un récit simple et lent, d'une justesse et d'une force qui marquent durablement : elle a été une belle réussite.

Rectify se déroule en Georgie. Daniel Holden vient de passer les 19 dernières années de sa vie dans le couloir de la mort, dans une prison de cet Etat, reconnu coupable du viol et du meurtre d'une adolescente de 16 ans, Hanna. Mais les moyens scientifiques modernes, et plus précisément une analyse ADN, apportent un nouvel éclairage sur les éléments de preuve ayant conduit à sa condamnation. Conséquence immédiate de ces développements judiciaires, il est libéré. Daniel avait 18 ans au moment des faits, il approche désormais la quarantaine ; c'est-à-dire qu'il a passé plus d'années de sa vie en prison qu'en liberté. Or le voilà soudain de retour dans la maison de son enfance, chez sa mère qui s'est depuis les évènements remariée, et dans la petite ville où il a grandi, où nombre d'habitants ne voient pas d'un bon oeil celui qu'ils considèrent toujours comme le meurtrier de Hanna.

Pour Daniel, retrouver sa liberté et reprendre une vie interrompue à l'aube de l'âge adulte requièrent d'importants ajustements. Il ne peut que traverser une période d'adaptation difficile, même avec le soutien parfois envahissant de sa famille, et notamment de sa soeur. Chacun doit faire un effort pour essayer de poser à nouveau des repères dans leurs relations. Mais les choses sont rendues d'autant plus compliquées du fait de l'absence de sérénité qui entoure ce retour : la menace d'un nouveau procès n'est pas écartée, certains considérant que l'ADN ne change pas les autres éléments à charge contre lui - ses aveux demeurent, tandis que d'autres ont intérêt à ce que cette version des faits reste la seule admise...

Rectify, c'est l'histoire d'un retour, la difficile reprise d'une vie mise en suspens avant même d'avoir vraiment commencé. La série va suivre l'adaptation de chacun à cette nouvelle situation. Tout tourne cependant autour de Daniel : la série esquisse ici un portrait d'une finesse et d'une nuance rares. C'est une figure presque muette que l'on découvre initialement, hébétée par la liberté, par le choc d'un retour à une société dont il a été coupé pendant presque deux décennies. Quelles réactions peut-on attendre d'un homme qui a passé plus de la moitié de sa vie dans le couloir de la mort, avec pour seule pensée constante la perspective d'être exécuté ? Ayant subi la routine d'un quotidien d'enfermement à laquelle s'est ajoutée la dureté de l'univers carcéral, Daniel a progressivement perdu tous ses repères et aussi été amené peu à peu à accepter cette mort annoncée. Il est impossible de ressortir d'une telle expérience indemme, mais l'est-il aussi de se reconstruire ensuite ? Désocialisé, isolé et solitaire, il a tout à réapprendre sur les relations humains. C'est une place qu'il lui faut retrouver au sein de cette famille dans laquelle il est devenu un étranger.

Pour traiter de ces rapports qui vont se nouer ou se renouer au fil de la saison entre Daniel et sa famille, Rectify adopte une approche résolument contemplative. Le récit assume une lenteur calculée, tout en progressant pourtant avec une fluidité et un naturel qui font que l'on ne voit pas les épisodes passer. L'écriture exerce une sorte de fascination diffuse par sa faculté à mêler simplicité et richesse : en effet, si tous les ressorts narratifs se situent en terrain familier, donnant donc un visionnage facile d'accès, le résultat auquel ils aboutissent est autrement plus complexe, à la fois ambigu et subtile. Usant de scènes métaphoriques, recourrant à des passages symboliques, Rectify est une suite d'instantanés, un véritable puzzle humain à reconstituer. Elle laisse entrevoir plusieurs niveaux de lecture, impliquant et marquant profondément le téléspectateur. Elle sait aussi s'épanouir dans les silences, faisant l'économie de dialogues quand il le faut : elle est capable de rendre plus parlante et forte que n'importe quelle réplique un simple regard ou une expression fugace qui traverse un visage.

En quête de justesse et d'authenticité, Rectify n'est pas une série qui assène des faits ou des certitudes à un téléspectateur auquel elle laisse au contraire une marge d'interprétation. Elle n'a rien d'une fiction manichéenne, avec des lignes qui seraient clairement tracées. C'est particulièrement le cas dans son traitement de l'intrigue judiciaire en arrière-plan. Certes, une analyse ADN a permis à Daniel d'être libéré, mais elle ne fait pas de lui un innocent : sur son éventuelle culpabilité (ou absence de), cette première saison n'apporte aucune réponse nette et définitive. Au fil des épisodes, ce sont des questions mais aussi des doutes qui, dans un sens comme dans l'autre, s'accumulent. La série n'aborde d'ailleurs pas cet enjeu sous l'angle de la recherche de la vérité. Seul importe Daniel, et la manière dont il conçoit tout cela. La réalité semble comme s'effacer derrière le flou des souvenirs, le traumatisme et le poids d'un sentiment de culpabilité bien présent. L'évolution de Daniel est fascinante à suivre sur cette voie, car il lui faut apaiser ce passé pour envisager un futur. Il passera par plusieurs étapes symboliques : qu'il s'agisse du baptême représentant une deuxième naissance, mais aussi de ses errances dans le dernier épisode, ces développements sont extrêmement bien amenés et retranscrits.

Sur la forme, Rectify est une série visuellement très aboutie. La réalisation fait sienne l'approche contemplative de la narration, soignant la sobriété et la justesse des images proposées. La mise en scène joue également beaucoup sur une symbolique toujours utilisée à bon escient : les plans sont souvent très travaillés jusqu'aux moindres détails, s'efforçant toujours de tirer le meilleur parti du décor et même des jeux de lumière suscités. Quant à son ambiance musicale, elle reste très dépouillée. Rectify bénéficie cependant d'un générique court, mais tout aussi respectueux de la tonalité, qui constitue une parfaite entrée en matière.

Enfin Rectify doit aussi beaucoup à un casting solide et convaincant. C'est tout particulièrement Aden Young (The Starter Wife) qui délivre ici une performance remarquable dans le rôle difficile de Daniel Holden. L'acteur a cette faculté de transmettre au téléspectateur par ses seuls gestes et expressions une large palette d'émotions. Son visage trahit des ressentis contradictoires, parfois confus, d'autres fois très intenses, dévoilant la complexité de son personnage et reflétant toutes les difficultés auxquelles il doit faire face. A ses côtés, parmi ses soutiens, Abigail Spencer (Angela's Eyes, Burning Love) incarne sa soeur cadette qui a grandi et s'est façonnée en défendant le nom de son frère. Adelaide Clemens joue sa belle-soeur, profondément croyante : l'actrice est certainement mieux adaptée à ce rôle qu'à la suffragette militante de Parade's End l'été dernier. On retrouve également au sein de sa famille (avec des intentions plus ou moins favorables à Daniel) J. Smith-Cameron, Clayne Crawford, Jake Austin Walker et Bruce McKinnon. Luke Kirby (Slings & Arrows, Tell me you love me) interprète le nouvel avocat de Daniel, tandis que Michael O'Neill est le sénateur qui fut autrefois le procureur ayant obtenu la condamnation à mort.

Bilan : Ce qui fait de Rectify une superbe série, ce n'est pas l'originalité de son sujet, mais la maîtrise narrative d'ensemble dont elle fait preuve pour se réapproprier tous les (nombreux) thèmes à aborder. C'est une fiction contemplative, au rythme lent, qui n'en propose pas moins des épisodes d'une richesse telle que chacun mériterait une analyse détaillée qui lui serait propre. Tout au long de cette première saison, son écriture a démontré une acuité psychologique rare, et une recherche d'authenticité admirable. De plus, cette série a cette particularité d'être à la fois facile d'accès et aisée à suivre, tout en se révélant d'une complexité et d'une ambivalence fascinantes et troublantes.

Au final, et cela est sans doute perceptible en lisant cette (tentative de) review, il m'est difficile de retranscrire en mots ce que j'ai ressenti en visionnant cette première saison de Rectify : elle m'a profondément fascinée, énormément troublée, et beaucoup marquée... Elle ne compte que six épisodes de 45 minutes chacun, j'ai donc juste envie de vous la recommander très chaudement. Une indispensable.

NOTE : 8,5/10

Une bande-annonce de la série :

Le générique de la série :

20:52 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : rectify, sundance channel, aden young, adelaide clemens, abigail spencer, j smith-cameron, luke kirby, clayne crawford, abigale corrigan, jake austin walker, bruce mckinnon, michael o'neill, hal holbrook | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2013

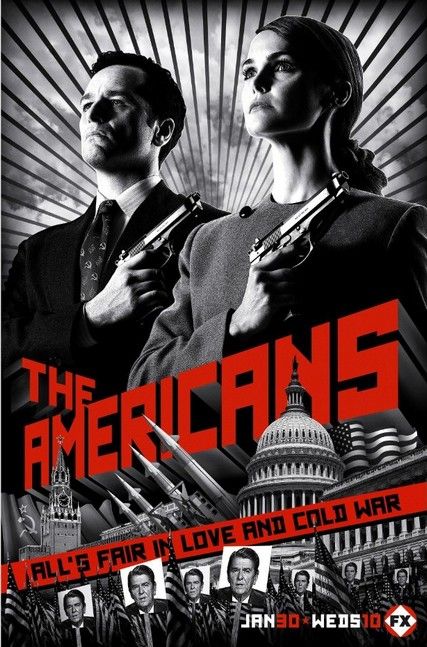

(US) The Americans, saison 1 : jeux de miroirs faussés entre soviétiques et américains

Retour aux Etats-Unis en ce dimanche ! Il faut dire que cette première moitié d'année 2013 est assez positive dans le petit écran américain. Il y a les valeurs sûres pour me confirmer tout le bien que je pense d'elles, avec une saison 4 de Justified qui a été à la hauteur (et sur laquelle il faut vraiment que je prenne le temps de revenir prochainement). Côté nouveautés, j'ai été agréablement surprise par une nouvelle venue dans le monde des séries, Sundance Channel, qui m'a conquise avec Rectify. Et j'ai même replongé dans les grands networks US grâce à Hannibal (qui, au vu de ses audiences, risque de ne pas échapper à la malédiction frappant invariablement toute nouveauté de networks que j'aime...).

En attendant de revenir sur toutes ces fictions, le billet du jour est consacré à une série dont j'ai déjà parlé il y a plusieurs mois, et dont la première saison s'est achevée ce mercredi aux Etats-Unis : The Americans. Le pilote s'était révélé très convaincant, les 12 épisodes qui ont suivi ont-ils confirmé les promesses entrevues ? Si je me suis beaucoup attachée à cette série, que j'ai suivie sans jamais prendre le moindre retard (un signe qui ne trompe pas), il aura cependant manqué quelque chose à cette première saison pour faire d'elle une fiction incontournable. Elle n'en reste pas moins une bonne série, solide, enthousiasmante à l'occasion. Nul doute que je serai au rendez-vous pour la saison 2.

Rappelons brièvement l'histoire : se déroulant dans les années 80, The Americans met en scène un couple d'Américains en apparence ordinaires, Phillip et Elizabeth Jennings, qui derrière leur vie de famille bien rangée sont en réalité des agents soviétiques infiltrés aux Etats-Unis. Ils accomplissent pour leurs supérieurs diverses missions - de la collecte de renseignements à la capture ou à l'assassinat d'individus -, tout en tentant de préserver une façade de normalité qui leur permet de donner le change face au monde extérieur. Ce concept de départ a pour conséquence de fusionner vie privée et responsabilités professionnelles, chacune étant emboîtée dans l'autre, et la première servant à mener à bien les secondes. Cela permet un intéressant mélange : derrière le récit d'espionnage aux codes narratifs classiques pour ce genre, The Americans est une fiction relationnelle. User des sentiments pour parvenir professionnellement à ses fins se généralise d'ailleurs au fil de la saison, une relation prenant même un tournant inattendu au cours duquel les rapports de force s'inversent.

Cependant, c'est le couple Jennings qui demeure le sujet principal. Si la série échoue à exploiter de manière convaincante le parallèle potentiel entre ces derniers et leurs voisins, le couple de l'agent du FBI restant trop superficiel et plat pour intéresser, la caractérisation des deux agents soviétiques est en revanche autrement plus soignée et inspirée. Il faut dire que les divergences existant entre Elizabeth et Phillip avaient clairement été établies dès le pilote : ils abordent différemment aussi bien leur mariage, que leur mission en général. A partir de là, cette première saison joue sur ces deux ressorts pour rendre leur relation très mouvante, chacun semblant s'accrocher à ses certitudes ou chercher des repères par trop vacillants. Ce qui explique que The Americans renvoie parfois l'impression d'avancer d'un pas, pour ensuite reculer de deux, et enfin en sauter trois. Cependant sa grande réussite est de parvenir à capturer les dilemmes et les dualités de ce couple atypique. Bénéficiant d'une écriture engageante, assez fine psychologiquement, la série surprend ainsi tout particulièrement par sa faculté à nous impliquer dans les retombées personnelles de ces jeux d'espions qui n'en demeurent pas moins létaux.

The Americans aborde certes le thème du couple - avec une base de départ assez unique -, mais elle reste une série d'espionnage. Elle gère d'ailleurs plutôt bien le dosage entre ces deux éléments. Les missions mises en scène ont ce côté besogneux, parfois anecdotique ou inutile, des fictions d'espionnage qui refusent de glamouriser cette profession. Le spectaculaire n'est pas le quotidien des protagonistes, et c'est tant mieux. Ce qui est au coeur de The Americans, c'est l'idée de l'infiltration : opérer en sol étranger et s'y fondre. Il s'ensuit un véritable jeu de miroirs faussé entre russes et américains. Cet aspect est un des éléments les plus intéressants de la série - même si elle ne l'exploite pas toujours pleinement. Autour d'une trame commune, elle nous fait vivre en parallèle plusieurs visions subjectives distinctes, des divergences se faisant jour au sein même de chaque camp.

Un des épisodes les plus intéressants de la saison est le quatrième, In Control. Il traite de la manière dont les soviétiques reçoivent et analysent un fait historique bien réel, la tentative d'assassinat sur le président Reagan. L'épisode montre combien chacun extrapole alors sur le futur des Etats-Unis, à partir d'informations parcellaires, avec des outils d'analyse personnels biaisés par une culture et par une compréhension des fondations du pays qui lui est propre. Ce thème des différences de mentalités revient également dans la relation qui se noue entre l'agent du FBI, Stan, et sa taupe à la rezidentura, Nina : il est perceptible dans leurs échanges, mais aussi dans l'évolution que connaît leur rapport. Le concept choisi par la série l'oblige à éviter tout manichéisme dans la mise en scène des deux camps. Par ses incursions dans les différences de perception de chacun - mais aussi en montrant leurs similitudes (l'écho que trouvent les différentes morts auprès des protagonistes), The Americans tient un sujet fascinant d'ambivalence, qui mériterait vraiment d'être exploré jusqu'au bout.

Si ce ne sont ni les bonnes idées, ni le potentiel d'ensemble, qui font défaut à The Americans, il manque quelque chose à la série pour faire d'elle une grande. En premier lieu, c'est l'intensité qui pose problème dans certains épisodes. La série suit des intrigues souvent bien construites et exécutées de façon fluide, mais tout y semble toujours très calibrée, avec une relative prévisibilité qui empêche la tension de monter. De plus, on a l'impression que la fiction, du fait de son concept, se voit contrainte de préserver un statu quo qu'elle n'ose remettre en cause : il ne peut être envisagé que les protagonistes principaux (les Jennings et Stan) soient en danger, du moins pour le moment. Peut-être rejoint-on aussi ici une limite de l'historique : faire revivre la Guerre froide est intéressant, mais tout ne peut pas arriver. Si la série a démontré sa capacité à intégrer grande et petites histoires, il lui reste à montrer qu'elle saura quand il le faudra redistribuer les cartes. L'épisode final est assez révélateur des forces et limites de The Americans : il amène remarquablement le danger sur le couple - avec deux premiers tiers assez magistraux -, pour ensuite déjouer le tout par une simple course poursuite, avec des conséquences limitées sur la situation de chacun.

Le choix d'une retenue qui peut s'interpréter comme de la sobriété se retrouve dans le visuel de la série : pour nous plonger dans une ambiance 80s', outre une bande sonore marquée par cette époque (mais dont les chansons emblématiques restent utilisées avec une parcimonie bienvenue), The Americans fait le choix d'un esthétique un peu terne qui, visuellement, se rattache à cette période, loin de toute reconstitution flamboyante. Enfin, la série a le mérite de pouvoir s'appuyer sur un casting convaincant. Keri Russell (Felicity) et Matthew Rhys (Brothers & Sisters, The Mystery of Edwin Drood, The Scapegoat) n'y sont pas pour rien dans l'attachement et l'implication que leurs personnages peuvent susciter. En soutien, Margo Martindale délivre une prestation comme toujours admirable de maîtrise dans un rôle très ambigu qui, jusqu'au bout, prendra le contre-pied de bien des attentes et saura révéler de nouvelles facettes. Face à eux, Noah Emmerich dispose d'un personnage moins attrayant qui, cependant, forme un pendant assez naturel aux agents du KGB qu'il traque.

Bilan : The Americans signe une première saison très solide et intéressante. La série a réussi son premier objectif : celui d'impliquer le téléspectateur auprès de son couple central, agents du KGB qu'elle est parvenue à humaniser, entremêlant habilement problématiques relationnelles et jeux d'espions. Elle laisse cependant l'impression de ne pas avoir toujours su exploiter pleinement le potentiel extrêmement riche de son concept et de toutes les thématiques qu'il permet d'aborder. C'est une bonne série à laquelle je me suis beaucoup attachée, mais elle demeure certainement perfectible. J'attendrai la saison 2 avec impatience, en espérant que les scénaristes auront appris de leurs limites au cours de cette première saison pour que The Americans acquiert toute l'intensité et l'ampleur qu'elle mérite, et qui est certainement à sa portée.

NOTE : 7,75/10

Le générique de la série :

BONUS - La chanson sur laquelle cette saison se conclut (Games without frontiers) :

16:59 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : fx, the americans, matthew rhys, keri russell, noah emmerich, keidrich sellati, holly taylor, maximiliano hernandez, margo martindale, richard thomas, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |