23/01/2010

(US) Sleeper Cell : incontournable série sur le difficile thème du terrorisme

France 4 a débuté en ce mois de janvier la diffusion d'une des plus abouties séries de la chaîne câblée américaine Showtime, courte avec seulement 2 saisons, mais incontournable : Sleeper Cell. Composée de 18 épisodes au total, mettant en scène un solide casting, avec notamment Michael Ealy et Oded Fehr, sa première saison fut diffusée au cours du mois de décembre 2005 aux Etats-Unis.

Sleeper Cell appartient à ces fictions post-11 septembre qui ont entrepris de traiter du terrorisme, et plus globalement des peurs qu'il engendre. Pourtant, à partir de la thématique classique des cellules terroristes dormantes, la série s'est d'abord imposée par le contraste offert. Alors qu'en début d'année 2005, la Fox proposait ce qui allaient sans doute être les heures les plus noires (en terme de message véhiculé à l'écran) de la série 24, en creusant l'image d'un terrorisme familial, caricatural à outrance, prompt à faire basculer vers une paranoïa irréfléchie, Showtime allait opter pour un angle de narration radicalement différent sur un sujet pourtant similaire. Nul besoin, ici, de diffuser, durant la pause publicitaire, un message "apaisant" pour rappeler aux téléspectateurs que les musulmans américains condamnent également le terrorisme, comme cela avait été le cas pour 24.

Construite initialement pour une saison, Sleeper Cell propose donc un arc complet, se suffisant à lui-même, au cours de ses 10 premiers épisodes. La saison 2, faisant office de suite, tout en allant au-delà du concept de départ, sans être aussi réussie que la première, ne dépareillera pas l'ensemble.

La série met en scène l'agent du FBI, Darwyn Al-Hakim (Michael Ealy), qui reçoit la mission d'infiltrer un réseau terroriste dormant, et plus précisément une cellule islamiste, infiltrée aux Etats-Unis et constituée autour d'un leader d'origine saoudienne, Farik (Oded Fehr). Ce groupe, que la première saison va nous présenter, capte immédiatement l'attention du téléspectateur par sa diversité, tant pour les origines nationales de chacun des membres, que pour leurs parcours personnels. Ce n'est pas un portrait uniforme et unidimensionnel qui nous est proposé. L'extrémisme mis en scène n'est pas uniforme, les motivations sont très différentes. En cela, il s'agit d'un des atouts majeurs de la série : de se détacher de toute idée préconçue pour dresser des portraits ambivalents, loin des simples clichés, avec une cellule composée, donc, d'un Saoudien, d'un Bosniaque ayant vu sa famille massacrée par les Serbes lors de la guerre, d'un Français, ancien skin-head converti à l'Islam, et d'un Américain de classe relativement aisée, désabusé par son pays et qui a trouvé un nouveau sens à sa vie. Cette volonté de se tourner vers l'international, de ne pas s'enfermer dans les stéréotypes, est presque ressenti comme une bouffée d'air frais par le téléspectateur, qui peut suivre sans arrière-pensée l'efficace déroulement des évènements de cette fiction polyglotte.

Sleeper Cell alterne de façon convaincante des phases d'action et d'attente, sur fond de tension psychologique constante, usant les personnages comme le téléspectateur. Fiction à suspense, elle reprend à son compte les ressorts scénaristiques classiques de ce genre : la mission d'infiltration de Darwyn satisfera pleinement tous les amateurs de récits d'espionnage, mêlant paranoïa nécessaire et enquête policière, entrecoupées de scènes chocs et de passages particulièrement tendus. Cette série doit être visionnée par un public averti ; le premier épisode donne d'ailleurs immédiatement le ton : le téléspectateur assiste à l'exécution d'un traître, par le biais d'une glaçante mise à mort par lapidation. Mais si les intrigues de fond constituent une réussite, ce n'est pas là que réside la particularité de Sleeper Cell. En effet, ce qui rend son visionnage incontournable, c'est que grâce au recul et à la distance qu'elle est capable de prendre par rapport à son difficile sujet, elle se démarque radicalement de nombre de fictions sur le terrorisme, bâclées et ayant trop souvent cédé à une facilité en bien des aspects condamnables.

Sleeper Cell n'est pas une énième série sur le terrorisme. Au fil des épisodes, les scénaristes ne se cantonnent pas uniquement dans une optique sécuritaire, à travers la préparation des attentats. La série esquisse, certes modestement, mais avec une volonté louable et plutôt bien inspirée, des questions plus complexes, moins évidentes. Parmi les thématiques abordées, il y a par exemple celle de la religion, de son instrumentalisation idéologique, nationaliste, ou encore guerrière, par des individus s'en réclamant. A plusieurs reprises, la série rappelle que cette "war against terror" n'est pas une guerre contre une croyance, comme certains la réduiraient de façon caricaturale, mais c'est une guerre au sein même de cette croyance. Ce combat est d'ailleurs symbolisé par la mise en scène de l'affrontement entre les deux figures centrales que sont Darwyn et Farik (mais se retrouve aussi dans des épisodes fondamentaux, comme Scholar (1.03)). Tous deux musulmans, intimement persuadés d'être dans le vrai, qui justifient des prises de position et des actes opposés, derrière un voile religieux qui porte le même nom.

De plus, Sleeper Cell est une série particulièrement riche et intéressante, non seulement pour les nuances et les ambivalences qu'elle n'hésite pas à dépeindre, mais aussi parce qu'elle n'impose jamais une vision manichéenne au téléspectateur. La caméra reste comme en retrait, se contentant de proposer des pistes de réflexion, refusant de trancher de façon péremptoire des problématiques bien trop compliquées pour relever d'un univers utopique où tout serait, ou tout noir, ou tout blanc. Il est nécessaire de dépasser cela.

Bilan : Sleeper Cell est une des séries, abordant le difficile sujet du terrorisme islamiste, les plus réussies et abouties des années 2000. Offrant une vision nuancée, proposant des pistes de réflexion, tout autant que s'imposant comme un thriller efficace entre espionnage et enquête policière, elle demeure une oeuvre incontournable, à plusieurs niveaux de lecture pour le téléspectateur. A découvrir.

NOTE : 8,5/10

Le générique de la première saison :

Un extrait de la saison 1 (en VF) :

14:39 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : sleeper cell, showtime, michael ealy, oded fehr | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2010

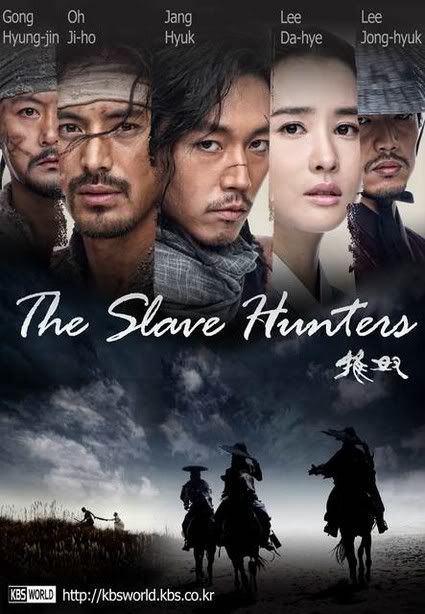

(K-Drama / Pilote) Chuno (Slave Hunters) : ou pourquoi ne pas perdre son temps devant Spartacus

Continuons dans l'exploration des nouvelles séries de ce mois de janvier 2010.

Si je vous parle, esclave, révolte, complots contre le pouvoir... A quelle série votre esprit téléphagique pense-t-il immédiatement ? A la sanglante Spartacus : Blood and Sand, dont la diffusion débutera le 22 janvier sur la chaîne câblée américaine Starz ? Eh bien, perdu. Souvenez-vous que je suis d'un naturel bienveillant. Je ne vais pas vous infliger des notes inutiles, en remuant le couteau dans la plaie, pour vous redire combien Spartacus : Blood and Sand, c'est nul (oui, il faudrait nuancer, mais je serai partisane aujourd'hui). Si j'étais conservatrice, je pourrais opter pour la facilité en vous conseillant tout simplement de vous replonger dans Rome, afin d'étancher votre soif d'Antiquité. Mais comme je suis une blogueuse pleine d'attention envers ses lecteurs, je vais faire mieux que ça : je vais vous parler d'une autre série traitant d'esclaves et de révoltes, dont la diffusion a débuté, avec succès (cf. Chuno breaks 30% in its second week), le 6 janvier 2010, sur KBS2 ; et qui, elle, mérite que vous consacriez quelques minutes de votre temps à lire son billet !

Je prends donc mon bâton de pèlerin téléphagique (interprétez cela comme un acte de militantisme sériephile) et vais vous parler de Chuno, a.k.a Slave Hunters (ou encore Pursuing Servants), qui est incontestablement la série sud-coréenne du moment.

Chuno est un drama historique. Cependant il ne s'agit pas simplement d'une série d'intrigues de cour, comme certaines fictions de ce genre peuvent l'être : elle a en effet lieu la majeure partie du temps en extérieur, en nous plongeant dans les plus basses couches de la société de l'époque, auprès des esclaves.

L'histoire se déroule au XVIIe siècle, au temps de la Corée du Choson (Joseon). Elle débute en 1636, après la seconde invasion Mandchoue. Un tyran gouverne alors le pays, ayant écarté la famille régnante légitime par de multiples assassinats. Seul un prince en a réchappé et a été envoyé en exil, dans une ville loin du pouvoir. La population souffre. Elle a dû en grande partie lourdement s'endetter pour pouvoir assurer sa survie, et nombreux sont les habitants que cette situation a réduit en esclavage.

Dans cette époque troublée, Dae Gil, fils d'une famille noble ruinée, a survécu à la déchéance sociale en devenant un chasseur réputé d'esclaves en fuite. Il a constitué toute une bande autour de lui et il poursuit inlassablement une quête qui semble vouée à l'échec : retrouver une jeune femme qu'il a jadis aimée, qui était une domestique de sa famille, Un Nyun. Sa route va croiser celle de Tae Ha, un ancien garde royal, devenu esclave, suite à une injuste accusation d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est depuis cantonné aux plus basses besognes, rattaché au travail dans les écuries. Or, Tae Ha s'enfuit un jour ; Dae Gil va se lancer à sa poursuite. Tandis que Un Nyun, sous une nouvelle identité, réapparaît. Dans le même temps, les gouvernants souhaitent en finir une fois pour toute avec le dernier survivant de l'ancienne famille régnante.

Par ailleurs, un autre atout incontournable de cet élégant drama réside dans son casting. On retrouve en effet à l'affiche des noms connus très attrayants, qui ne laissent pas indifférents les amateurs de k-dramas : Jang Hyuk (Tazza), qui incarne Dae Gil, le fils de noble devenu chasseur d'esclaves ; Oh Ji Ho (Fantasy Couple, Queen of Housewives), qui joue, lui, l'ancien soldat du roi devenu esclave ; et enfin, au coeur d'une distribution très masculine, la belle Lee Da Hae (My Girl, East of Eden) est l'ancienne servante de Dae Gil. Une galerie d'acteurs donc a priori très solide, qui s'impose d'ailleurs sans difficulté dès le premier épisode.

Bilan : Chuno (Slave Hunters) propose donc un début des plus convaincants, j'irai même jusqu'à le qualifier d'enthousiasmant !

Sur un plan formel et esthétique, ce drama apparaît vraiment très travaillé, ce qui est particulièrement agréable pour l'oeil du téléspectateur. Il est parfois même peut-être un peu trop "beau", au vu de l'histoire et du milieu social dans lequel il se déroule. Mais, pour le moment, on y prend surtout beaucoup de plaisir, car, sur le fond, la série s'installe efficacement. L'histoire se met progressivement en place, captant rapidement l'intérêt du téléspectateur, tout en promettant beaucoup pour la suite.

Une série donc à découvrir pour tout amateur de dramas asiatiques !

NOTE : 7,5/10

Je reviendrai dresser un bilan d'ensemble dans quelques mois, une fois la diffusion de la série achevée. En attendant, toi, téléphage occidental, si jamais tu tiens absolument à suivre une aventure historique, épique et (probablement) tragique, d'esclaves, de révoltes et de complots, pourquoi ne pas essayer Chuno plutôt que de perdre ton temps devant Spartacus : Blood and Sand ?

Les bande-annonces :

13:21 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : chuno, slave hunters, kbs, jang hyuk, oh ji ho, lee da hae | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2010

(US) Big Love : The Greater Good (saison 4, épisode 2)

Vous vous souvenez que je vous avais confié ne pas pouvoir reviewer deux séries en parallèle, épisode par épisode ?

En fait, après le visionnage de Being Human, je m'étais dit lundi que je ne pouvais laisser de côté cette série dont la saison 2 semble partir sur des rails prometteurs. Seulement voilà, le deuxième épisode de la saison 4 de Big Love m'a juste laissé sans voix, me rappelant pourquoi Big Love avait été ma série préférée en 2009, pourquoi je voue un culte à Chloë Sevigny (et pourquoi elle mérite tant le Golden Globe qu'elle a gagné dimanche)... Bref, tout ce qui fait que Big Love est un des meilleurs dramas actuels, un vrai grand - peu importe qu'on vous ait répété à l'envie que HBO était en déclin et autre bla-bla (et même si je n'arrive jamais à convaincre personne, dans mon entourage, de dépasser ses préjugés quand je prononce les mots, "Utah", "polygamie" et "mormons").

Il était impossible de ne pas vous en parler.

Le rapport du téléphage avec ses séries est généralement complexe. Au-delà des enjeux qualitatif, entre souvent en ligne de compte un autre élément, plus diffus, plus subjectif encore : l'affectif, un aspect sentimental difficile à cerner, qui tend parfois vers une forme d'empathie indéfinissable. Et bien, voilà le lien que j'ai noué avec Big Love. Au-delà de la finesse d'écriture, de la densité des storylines, de l'attachement aux personnages, Big Love me procure, comme ce fut le cas pour ce 2ème épisode, une sensation rare. Je vous parle de ce bref, de ce fameux moment quasi-magique d'osmose avec la fiction que l'on regarde. Cet instant de jubilation inétrieure, où tout s'emboîte, où tout sonne d'une justesse d'orfèvre, où chaque ligne de dialogue vous touche jusqu'au plus profond de votre âme de téléphage. C'est presque unique. Vous avez soudain une envie incontrôlable d'applaudir devant votre petit écran.

Tout téléphage sait combien il faut chérir ces moments-là. Car la question n'est pas d'aimer ou non la série, nous nous situons dans une autre dimension, dans cette zone à part, panthéon inaccessible au sein de notre temple téléphagique, où seules quelques rares séries parviendront (soyons honnête : dans toute ma vie de téléphage, avec les centaines de séries que j'ai pu visionner, elles se comptent sur les doigts d'une, voire peut-être éventuellement, deux mains). Big Love est la seule série actuellement en production à parvenir, de façon répétée, à susciter chez moi une telle réaction. Après un season premiere tranquille, ce second épisode a renoué avec ce qui fait de cette série, une fiction, pour moi, à part actuellement dans le paysage téléphagique.

En plus de cette opposition unanime, le nouveau défi envisagé par Bill conforte Nicky dans une autre ambition, toute aussi hors de propos a priori : et si Bill s'imposait comme le nouveau prophète de Juniper Creek, maintenant que Roman Grant est mort ? A ce stade, il convient de préciser que, pour Nicky, ce n'est pas tant une question d'ambition que la marque d'une profonde crise d'identité, que les derniers bouleversements et tensions avaient quelque peu occulté, mais que la réunion d'adieu avec le procureur réveille avec encore plus de force. La saison 3 avait été témoin de la progressive prise de conscience par Nicky de l'endoctrinement dont elle avait fait l'objet et de toute cette partie de la vie et des sentiments, que son éducation lui a empêchée de connaître. Après une mise entre parenthèses de ses interrogations, en raison de la densité générale des épisodes, elles reviennent sur le devant de la scène, soulignant une fois encore la fragilité de la famille ; et surtout de l'union entre Bill et Nicky. La jeune femme recherche un sens à cette union : quoi de plus logique que de reproduire le schéma traditionnel et réconfortant dont elle a été témoin dans sa jeunesse. Si Bill devient prophète, comme l'était son grand-père, n'est-ce pas un signe si la fille du dernier prophète l'a épousé ? En recherchant désespérément une logique, une raison, à leur union, Nicky semble surtout prouver encore une fois sa volatilité potentielle.

Je pourrais écrire des paragraphes entiers sur Nicky, tant l'ambivalence et la complexité de sa personnalité me fascine. La force de Big Love est aussi d'avoir su créer et faire évoluer trois épouses fortes, personnages centraux qui sont au coeur de la série. Si Barb assume toujours ses responsabilités, s'occupant du casino - où la tension avec les partenaires indiens est palpable - et remplissant le rôle d'épouse officielle, Margene s'est de son côté véritablement libérée. L'immature jeune femme des débuts n'est plus qu'un lointain souvenir. De par son éducation beaucoup libérale, dotée d'une initiative et d'une indépendance qui n'est plus à mettre en doute, Margene s'impose comme une véritable femme d'affaires. Son travail à la télévision lui rapporte un salaire très confortable, d'un montant bien trop élevé pour être simplement mis en commun : il va falloir envisager d'avoir recours à un comptable pour intégrer et protéger ses revenus. Je suis curieuse de voir jusqu'où Bill la laissera aller dans ce processus d'émancipation matérielle, mais aussi morale -car l'insouciance un peu infantine des débuts n'est plus. L'épanouissement personnel de chacun des membres de la famille n'a jamais été bridé, mais l'autorité et l'assise de Bill ne sauraient être remises en cause, sans que ce dernier ne réagisse.

L'autre grande storyline de cet épisode très dense se concentre sur les projets de mariage de Sarah. J'avoue que le simple fait d'offrir de nombreuses scènes à la somptueuse Amanda Seyfried suffit déjà à me combler. Sarah s'interroge sur la voie à prendre, plus précisément sur le mariage à contracter. Religieux ou civil ? Peut-elle s'unir dans une Eglise dont elle n'approuve pas les croyances. On se situe ici dans une problématique particulière pour les Henricksons. Jusqu'où doivent être unies famille et religion ? Tout leur mode est basé sur leur croyance, mais cela peut-il entraîner une forme d'exclusion de la première, si l'on refuse la seconde ? Il s'agit pour Sarah de faire la paix avec toutes les contradictions dont elle est assaillie depuis le début de la série. J'ai apprécié la façon très juste avec laquelle ses doutes sont traités, ainsi que la résolution finale. Tout est chargé d'une symbolique omniprésente très forte : pour inaugurer une nouvelle étape dans sa vie, elle doit au préalable cautériser toutes les plaies de l'ancienne : concernant sa famille, mais aussi Heather, dont la présence s'impose logiquement.

Parallèlement, cet épisode, particulièrement dense, voit le retour de Joey à Juniper Creek, après les évènements du season finale. Un retour hésitant d'un homme plus déterminé que jamais, changé et endurci par ce qu'il a enduré au cours des derniers mois. Il a des ambitions pour la communauté, et voit lui-aussi Bill comme un potentiel nouveau prophète. Cependant, ce semblant de paix arraché avec la mort de Roman paraît d'une grande fragilité. D'autant que J.J. soupçonne la réalité du drama survenu à la fin de la saison dernière. Des secrets et des ambitions qui vont probablement forger de nouvelles tragédies.

Autre secret, de nature très différente, celui d'Albie qui semble décidé à poursuivre cet étrange semblant de relation avec le responsable du fonds chargé de gérer les avoirs de Juniper Creek. Tous deux sont profondément croyants, appartenant à une Eglise qui condamne l'homosexualité. Pour autant, une force plus profonde, plus intense encore, les rapproche. Cette intrigue n'est pour le moment qu'esquisser à travers quelques courtes scènes, mais elle aura probablement son importance dans le futur.

Et pour conclure l'épisode, tout comme cette review, comment ne pas évoquer cette émouvante scène finale du mariage dans le jardin. Poignante, non pas tant pour ce qu'elle représente pour une Sarah qui a enfin fait la paix avec elle-même, entrant dans la vie d'adulte en ayant soldé ses comptes avec son adolescence, que pour ce que ce spectacle symbolise pour Nicky. La jeune femme fond en sanglots, bouleversée. Ces larmes ne renvoient à l'émotion classique que l'on peut éprouver face à un tel évènement ; ce sont des larmes chargées de regrets, d'envies, d'admirations... Un mariage d'amour, réalisé par choix, en conscience, c'est plus que Nicky n'a jamais pu envisager. C'est un autre pan de la vie qu'elle n'a jamais pu explorer. Un idéal utopique dont elle comprend soudain l'importance et le bonheur, alors qu'il est consacré sous ses yeux. Chloe Sevigny est magnifique sur cette dernière image de conclusion.

Bilan : Du grand Big Love, émouvant, complexe, subtile, aux dialogues sonnant avec beaucoup de justesse, il s'agit d'un épisode très (trop) dense qui explore avec beaucoup d'intelligence, la psychologie des personnages. Même s'il souffre parfois de cette extrême richesse, même si l'idée de lancer Bill en politique m'apparaît trop irréaliste, une fois l'heure achevée, j'ai seulement envie de le couvrir d'éloges dythirambiques, pour ces instants fusionnels où j'ai l'impression que la série frôle la perfection.

Les grands arcs de cette brève saison sont désormais clairs. Bill se tourne vers de nouveaux défis, de nouvelles ambitions à assouvir, tandis que sa famille reste fragile, unie mais, en même temps, tendue vers des directions et des aspirations si différentes. Et puis, Nicky est actuellement mon personnage télévisé préféré, cet épisode m'a une nouvelle fois conforté dans cette opinion.

NOTE : 9/10

15:10 Publié dans Big Love | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : big love, hbo, bill paxton, jeanne tripplehorn, chloe sevigny, ginnifer goodwin | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2010

(UK) Being Human : series 2, episode 2

Avec ce deuxième épisode, Being Human retourne à une atmosphère encore très sombre et plus intimiste, privilégiant ses personnages, tout en intégrant leurs états d'âme aux grands arcs d'intrigue et en continuant à s'intéresser à leur évolution les uns aux côtés des autres. C'est ce qui a fait la force de la série au cours de sa première saison : une capacité à mettre en valeur ses protagonistes, parfois dans une perspective proche de l'introspection, mais qui réussit surtout à les rendre attachants, fidélisant plus sûrement le téléspectateur. Si l'épisode prend son temps pour développer chacune de ses intrigues, son contenu est dense et l'attention du téléspectateur ne faiblit jamais.

Les ennuis commencent du côté d'Annie. Trop heureuse et souriante pour le rester, son travail au bar lui permet surtout de flirter avec le client rencontré au cours de l'épisode précédent, sous le regard attristé, teinté d'une timide jalousie, de son patron. Certes, le bel Apollon paraît lui aussi tombé sous le charme d'Annie ; mais progressivement, le téléspectateur découvre qu'il cache certaines choses interrogeant sur sa "normalité". Le fait que ce soit d'abord le téléspectateur qui soit pris à témoin, tandis qu'Annie ne se doute encore de rien, aide à accroître la tension sous-jacente qui se développe peu à peu. L'intrigue est bien amenée ; même si elle l'est par un biais ultra-classique : le présentateur dans la télévision qui s'adresse directement au personnage. Après s'être interrogée sur la santée mentale du Roméo, il apparaît rapidement que les choses sont plus complexes que cela. Ce dernier a connu une expérience proche de la mort, suite à un accident de voiture. Or, les médias qui lui parlent semblent au courant de bien des informations concernant notre fantôme favori ; ajoutant à cela le fait qu'ils s'intéressent particulièremet à son sort.

Annie va découvrir que l'on ne rejette pas la mort sans conséquence ; et que cette dernière est prête à tout, y compris à instrumentaliser des humains, pour lui faire franchir, de gré ou de force, la porte du corridor final et ainsi lui faire quitter cette Terre. Un brusque rappel de la réalité de sa fragile situation -qu'elle avait volontairement comme oublié ces derniers temps- et qui se révèle d'autant plus cruel que sa dernière confrontation à l'hôpital, où elle a failli franchir la porte de la mort, a laissé des traces : elle est de nouveau invisible au regard des personnes normales. Pendant un bref instant, elle a cru pouvoir mener une "vie" proche de la normalité, où le seul élément perturbant était le fait d'expliquer qu'elle ne buvait, ni ne mangeait, en public. Mais voilà qu'elle se retrouve ramenée au point de départ, ayant perdu tout ce qu'elle a pu acquérir depuis le début de la série. L'insouciance n'est plus de mise. Il va falloir reconstruire, en gardant à l'esprit qu'un danger bien réel la guette.

En parallèle, l'épisode continue d'explorer les grandes storylines initiées à la fin de la saison 1, à commencer par les conséquences de la mort d'Herrick. Ivan annonçait, avec une certaine satisfaction, le prochain glissement dans le chaos de la situation ; et c'est bien ce qui est en train de se produire. Pour illustrer cela, c'est l'occasion de s'intéresser, sous un éclairage différent, à la communauté vampirique, à travers le personnage de Karl. Il est celui qui a ouvert à Mitchell les portes de sa nouvelle vie, ne se nourrissant plus de sang humain directement sur des victimes. Mais nous sommes bien placés pour savoir que la froide réalité de la nature vampirique peut reprendre le dessus à tout moment. Karl a ainsi tué son compagnon, après des années de sevrage, en s'abandonnant à une soif de sang soudain impossible à contrôler. Mais ce n'est pas tant la tragédie -un énième rappel de la constance de la dangerosité des vampires-, que l'enchaînement d'évènements qu'elle peut entraîner, sur lequel l'épisode va s'apesantir.

Avec la mort d'Herrick, c'est tout le sytème qu'il avait mis en place en ville, pour protéger la communauté vampirique, qui s'effrite. A commencer par le coroner, depuis toujours coopérant aux menaces du maître vampire, et qui classait sans suite les cadavres tués par ces créatures surnaturelles, lorsque les corps arrivaient jusqu'à sa morgue. De par son travail à l'hôpital, Mitchell est en première ligne pour apprécier le danger qui les guette. Si tous ces officiels, qui avaient couvert jusqu'à présent, de gré ou de force, les vampires, ne rendent plus les rapports conduisant tout un chacun à fermer les yeux, combien de temps avant que la réalité de certains évènements surnaturels ne s'imposent aux yeux des simples mortels ? Combien de temps avant la découverte des vampires ? Avant la traque, générée par la peur de ce qui est différent ? Pour le moment, Mitchell parvient à éviter les dommages collatéraux, aidant Carl à clôturer l'enquête sur la mort de son compagnon et à lui faire quitter le pays, grâce à un Ivan, toujours étrangement fasciné par le spectacle offert. Mais comme ce dernier lui assure avec délectation, ce n'est que les débuts des ennuis : une communauté vampirique qui n'est plus contrôlée par un chef, qui n'a plus d'organisation de protection, ne pourra passer inaperçue très longtemps. C'est une nouvelle donne qui s'ouvre ainsi : jusqu'à présent plutôt construits dans la confrontation ou l'ignorance, les rapports avec les vampires vont peut-être devoir nécessiter plus d'implications.

Enfin, l'épisode poursuit son traitement des états d'âme de Nina, confrontée à sa transformation, mais aussi de plus en plus entraînée dans ce monde surnaturel, devenu habituel pour nos trois colocataires. Les actions de Mitchell constituent la goutte d'eau qui font déborder le vase : le vampire aide un meurtrier, peu importe sa nature, à échapper à la police, convaincant un George réticent de l'aider dans ses actions. Le parallèle entre les deux loup-garous amène à réfléchir. George aurait-il agi de même il y a un an ? Se serait-il laissé entraîné par Mitchell pour couvrir les actions d'un meurtrier, au nom d'une "cause surnaturelle commune" (pourrait-on dire) ? Encore aujourd'hui, il est hésitant. Mais il le fait malgré tout. Nina, récemment transformée, voit sa morale heurter de plein fouet les modes de raisonnement pragmatique de ses amis. Mitchell, de par son ancienneté, a toujours été celui qui provoquait le plus sûrement le glissement de ses amis vers le surnaturel ; cela conduit Nina à souligner la dynamique qui s'est installée dans leur colocation.

La décision finale de la jeune femme de quitter la maison apparaît très logique, tout comme l'explication donnée à Mitchell, qui, au vu de l'épisode, sonne d'une justesse, à la fois glaçante et désarmante : "You've gone native, the three of you. Maybe I'm being naive, maybe it's a consequence of your condition. Our condition. I don't know. Your humanity, this thing you're... Are you protecting it ? Are you looking for it ? Do you even know ? Because take it from me, it's long gone. And this house accelerates it. It's insane here. You've got monsters and killers and, my God, that man. You helped him escape." En reformulant les bases de cette aspiration originale qui était au coeur de la première saison, la série nous offre une de ses meilleures lignes de dialogue.

Ayant passé une partie de l'épisode à se demander si elle avait le droit d'exister, avec sa nouvelle condition, il est normal de voir Nina rejoindre l'autre arc de la saison, celui de l'organisation fondamentaliste religieuse. Cette dernière, écoutant attentivement toutes les conversations de la maison qui devenue une sorte de laboratoire d'études, a justement besoin d'un loup-garou pour la prochaine pleine lune, afin de poursuivre ses expériences, pour le moment fatales au cobaye. L'homme en charge aborde une Nina privée de repères, à la fin de l'épisode. Le danger se précise, et toutes ses storylines se rejoignent sans surprise, mais de façon efficace.

Bilan : Being Human nous offre un très bon épisode, suffisamment dense pour ne pas souffrir d'un rythme relativement tranquille, prenant le temps de développer chacune de ses storylines de façon logique et convaincante. Tous les enjeux de la saison sont clairement exposés dans un format de continuité très appréciable, sans rupture entre les épisodes, les éléments spécifiques du jour étant intégrés dans les grandes storylines de la saison. L'orientation sombre de la saison semble être consacrée, avec un nouvel épisode qui prête très peu à sourire, capitalisant sur l'empathie du téléspectateur pour ses personnages. De plus, quelques dialogues sortent agréablement du lot. Cette saison 2 paraît partie sur de très bons rails !

NOTE : 8/10

08:57 Publié dans Being Human | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : being human, bbc, russel tovey, lenora crichlow, aidan turner, sinead keenan | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2010

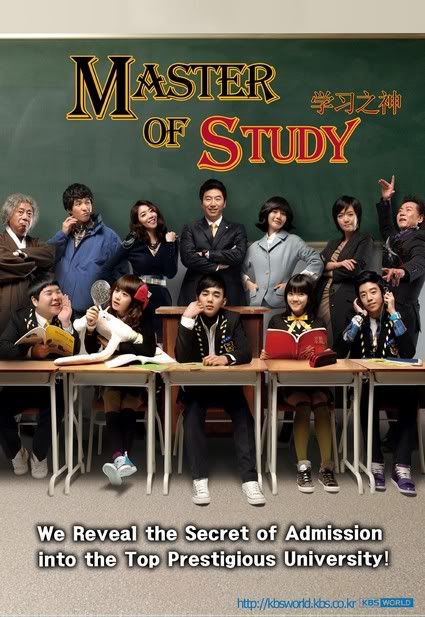

(K-Drama / Pilote) God of study (Master of study) / Dragon Zakura : de l'art des adaptations

J'ai profité du week-end pour jouer les "pilotovores" et découvrir les nouvelles séries de la rentrée hivernale en Corée. J'ai donc beaucoup de sujets asiatiques d'écriture en attente. Si bien que le choix est le suivant : soit je publie plusieurs notes dans le cadre du "dimanche asiatique", soit je prends quelques libertés avec le planning et destine ces tests de pilotes à être évoqués en semaine, les jours où mon boulot m'aurait de toute façon empêché de poster un billet. Comme il est toujours plus agréable pour un blog d'avoir une activité quotidienne, j'ai décidé d'opter pour la seconde solution : ces notes ne se substituent donc pas aux séries occidentales, mais elles viennent colmater des "jours sans". Cela étant dit, je vais commencer par vous parler du pilote qui m'a le moins enthousiasmé des trois.

(En espérant que ces quelques tests coréens intéressent quelques lecteurs parmi vous ; je fais confiance à votre téléphagie éclectique !)

Parmi les différents nouveaux dramas de la rentrée sud-coréenne de ce mois de janvier 2010, on trouve une série qui renvoie à une pratique assez courante : celle de l'adaptation. C'est-à-dire la déclinaison de fictions, originellement créées dans un pays, pour la télévision des autres pays asiatiques. Cela est souvent lié au succès du manga originel. Ainsi, Hana Yori Dango, manga très populaire, a-t-elle eu d'abord une version taiwanaise en 2001-2002 (Meteor Garden), puis une série live éponyme dans son pays d'origine, le Japon, enfin, l'année dernière, une adaptation coréenne, Boys Before Flowers. Le phénomène ne se cantonne pas seulement à une exportation japonaise vers l'étranger, l'inverse est aussi vrai. Ainsi Maou est un remake japonais du drama coréen à succès, The Devil (Ma Wang). Au milieu de toute cette consanguinité scénaristique, reste cependant que chaque pays adapte la même histoire, avec les spécificités de ses propres productions télévisées.

Ainsi est-ce le cas en cette rentrée hivernale pour God of Study (Master of study). Très concrètement, il s'agit de la version coréenne d'un school drama japonais "classique", datant de 2005, Dragon Zakura (adaptation d'un manga éponyme, publié en 2003). La première particularité sud-coréenne va évidemment se traduire dans le format. En fait, là où les japonais sont capables de raconter une histoire en 11 épisodes de 45 minutes environ ; il faudra aux coréens au minimum 16 épisodes d'1 heure chacun pour dire la même chose. (Même remarque pour l'exemple cité plus haut, si on compare The Devil (20 épisodes d'1 heure) et Maou (11 épisodes de 45 minutes).) Quiconque a l'habitude des k-dramas connaît leur capacité unique à allonger leurs histoires, parfois de façon très réussie, mais parfois aussi au-delà du raisonnable.

Dragon Zakura racontait le parcours du combattant de lycéens, issus du plus mauvais lycée de Tokyo, Ryuuzan (baptisé le lycée des cancres), pour réussir à intégrer l'Université de Todai, la plus réputée du Japon. Au bord de la faillite, l'établissement reçoit en début d'année la visite d'un avocat, Sakuragi Kenji, qui va se mettre en tête de réaliser ce challenge et se changer en enseignant atypique. Divertissement pas déplaisant à suivre, sans pour autant apporter beaucoup de sang neuf au genre des school drama, cette série valait surtout le déplacement pour la performance, dans le rôle principal, de l'excellent Abe Hiroshi, en professeur aux méthodes énergiques pas toujours conventionnelles, prêt à tout pour que ses étudiants réussissent. Parmi les élèves, on retrouvait aussi d'autres têtes connues, notamment Yamashita Tomohisa (Yamapi).

God of Study se réapproprie donc le concept. Kang Suk Ho, avocat à la jeunesse troublée, se retrouve un jour chargé de la mission de préparer l'éventuelle fermeture administrative du lycée Byungmoon, lieu d'enseignement à la mauvaise réputation justifiée, où végètent tous les mauvais élèves des environs, entre désintérêt profond pour les études et apprentie délinquance. Apprenant à quel sort ce terrain est destiné si le lycée ferme, Kang Suk Ho décide d'essayer de sauver cette école. Pour cela, il a une idée : parvenir à faire entrer plusieurs lycéens dans la plus prestigieuse université du pays, Chun Ha, afin de reporter l'échéance, en prouvant la relative efficacité du lycée. Voici donc le défi que l'avocat-enseignant va se charger de relever de façon très énergique, embarquant de gré ou de force une poignée d'étudiants perplexes dans son sillage.

Le premier épisode sert avant tout à installer la situation et à présenter les différents protagonistes. Il y réussit de façon moyennement convaincante. Tout d'abord parce qu'il prend excessivement son temps pour mettre en route l'histoire, s'appliquant -peut-être trop- à poser chaque personnage, sans qu'il se passe grand chose. Cela s'étire un peu en longueur. Mais nombre de séries coréennes démarrent lentement. Cet aspect-là n'est pas le plus dérangeant, car, une fois l'histoire mise sur les bons rails, un rythme de croisière devrait rapidement être atteint. Cela devrait donc rester anecdotique.

Cependant, mon second souci est plus problématique : au cours de ce pilote, je ne suis pas parvenue à accrocher à la figure, pourtant centrale et déterminante, que constitue Kang Suk Ho. Certes, il agit en avocat atypique ; mais ce personnage ne parvient pas pour le moment à imposer une présence incontournable à l'écran. Décidé et dynamique, mais privé de cette impression fondamentale d'emporter tout sur son passage, qui n'est qu'esquissée timidement. Cela me semble lié à la performance de l'acteur, Kim Soo Ro, qui délivre une prestation honnête, mais à laquelle il manque la capacité d'exprimer la force inébranlable qui anime son personnage. Car, oui, je l'avoue : même en y mettant beaucoup de bonne volonté, mon esprit n'a pu s'empêcher d'établir des comparaisons avec Dragon Zakura. Et concernant sa figure de proue, God of Study se situe en retrait pour le moment.

En revanche, du côté des élèves, futurs membres de la classe préparatoire spéciale mise en place, la galerie de portraits très diversifiés qui nous est proposée incite plutôt à l'optimisme. Nous avons là un ensemble de lycéens, potentiellement assez attachants, avec, chacun, des soucis plus ou moins graves. L'enjeu va être d'impliquer le téléspectateur dans leurs vies personnelles, voire de le toucher émotionnellement, de façon à l'intéresser aux destinées de cette bande disparate, composée de personalités très différentes : certaines pleines de bonne volonté mais avec d'importantes difficultés, d'autres plutôt apprentis rebelles qui ont trop à penser pour se préoccuper de l'école. Parvenir à motiver et unir ces divers personnages va constituer à lui seul un challenge important, à commencer par réussir à gérer celui qui s'impose déjà comme le leader forte-tête, Hwang Baek Hyun (interprété par Yoo Seung Ho, croisé dans Queen Seon Duk en 2009). Et ce, avant même de songer à essayer de les envoyer à Chun Ha. Tous les acteurs se glissent chacun relativement bien dans ces rôles d'adolescents.

Bilan : Doté d'une histoire classique, God of Study, fable moralisatrice et énergique sur le travail scolaire, devrait sans doute plaire aux amateurs de school dramas. Ou encore à ceux qu'une version live de Dragon Zakura attire, sans qu'ils aient encore pris le temps de regarder la version japonaise jusqu'à présent, et qui ont une préférence pour les séries coréennes.

Cependant, en ce qui me concerne, le school drama n'étant plus trop ma tasse de thé, et ayant déjà vu l'original japonais, je ne pense pas aller plus loin que ce premier épisode, ma curiosité étant amplement satisfaite et n'ayant trouvé aucun motif m'incitant à dépasser ce pilote.

NOTE : 4,5/10

La bande-annonce de God of Study :

07:12 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : k-drama, j-drama, god of study, master of study, dragonzakura, tbs, kbs, abe hiroshi, yamashita tomohisa, yoo seung ho, kim soo ro | ![]() Facebook |

Facebook |