20/03/2010

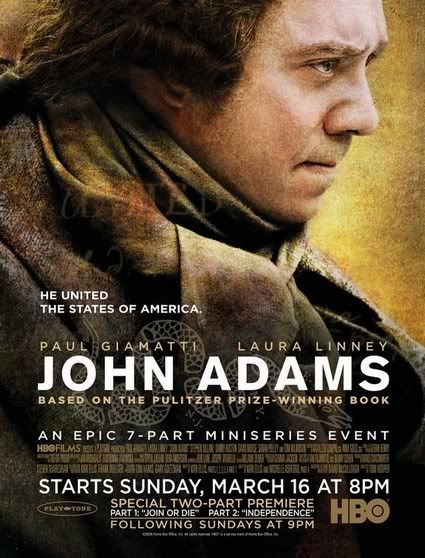

(Mini-série US) John Adams : à la genèse des Etats-Unis d'Amérique

L'arrivée, dimanche passé, de la nouvelle mini-série de prestige de HBO, The Pacific, a ranimé chez moi le souvenir de la dernière production de ce type que la chaîne câblée américaine avait diffusée, il y a deux ans. En effet, les diverses news d'audience ont repris l'information selon laquelle ce récit sur la Second Guerre Mondiale sur le front Pacifique, a démarré avec un audimat de 22% supérieur à John Adams, en 2008.

En ce qui me concerne, si The Pacific parvient à me faire ressentir la moitié de la fascination qu'a exercé John Adams sur la téléphage férue d'Histoire que je suis, je pense qu'il s'agira d'une réussite. Car, mine de rien, même si elles ne sont pas si nombreuses que cela, les mini-séries découvertes sur cette chaîne ont toutes trouvées une place à part dans mon coeur de téléphage : de Angels in America à The Corner, en passant donc par John Adams.

Adaptation assez fidèle d'une biographie que David McCullough (livre que j'avais acheté et lu, dans la foulée du visionnage, avec beaucoup d'intérêt) consacra à celui qui fut le deuxième Président des Etats-Unis d'Amérique, John Adams est pourtant bien plus qu'un simple biopic aux consonances historiques. Couvrant une période charnière de la naissance de ce pays, la mini-série suit le parcours de cet avocat, que les circonstances ont fait devenir politicien et qui négocie sa vie au travers les tumultes de l'Histoire.

La mini-série s'inscrit sur une durée relativement longue, ce qui lui permet de prendre le temps de bien cerner son sujet, l'homme sur lequel elle se concentre. mais aussi d'apprécier pleinement les transformations de fond qui traversent ce nouveau pays et dont le téléspectateur devient un témoin privilégié. Elle s'ouvre en 1770, avec une des premières grandes agitations marquantes et symboliques, celle du massacre de Boston. Ce fut aussi un des premiers faits d'armes permettant d'asseoir la notoriété de l'avocat John Adams, déjà prêt à affronter l'opinion : il y défendit les soldats anglais accusés. La narration des évènements nous conduira jusqu'à sa mort, le 4 juillet 1826, cinquante ans, jour pour jour, après la Déclaration d'indépendance.

Originaire du Massashussets, très tôt fervent partisan de la rupture avec l'Angleterre, il passera après la guerre plusieurs années en Europe, fréquentant les Cours française, puis anglaise, en y jouant les apprentis diplomates qu'il n'est pas. Puis, son retour au pays consacrera son orientation vers une carrière politique qui demeure atypique, participant, à sa manière, à la mise en place d'un paysage politique moderne, genèse des dynamiques et clivages qui parcourront les Etats-Unis au cours des décennies ultérieures. D'abord vice-président de George Washington, il lui succède en 1797. Puis, battu aux élections suivantes par Thomas Jefferson, il se retirera sur ses terres jusqu'à son décès en 1826. Il n'aura que l'occasion d'assister à l'accession à la présidence des Etats-Unis, de son fils, John Quincy Adams, en 1825, pour son seul mandat.

Si le cadre historique ainsi posé est une source intarissable et particulièrement riche de sujets de réflexion, cette fiction va acquérir une dimension qui dépasse la simple reconstitution. John Adams, c'est, en effet, tout d'abord, une histoire personnelle, celle d'un homme plongé dans les soubresauts de son temps et dont l'action va influer sur les évènements.

Si les enjeux historiques sont toujours perceptibles en toile de fond, la mini-série s'arrête également sur sa vie privée, qui révèle d'importants éléments pour comprendre le personnage. L'aspect le plus réussi s'avère être ici la mise en scène de sa relation avec son épouse, Abigail, femme intuitive et cultivée, dont l'indépendance d'esprit la place bien en avance sur son temps et, surtout, dont les conseils toujours avisés se révèleront précieux. Canalisant les agitations perpétuelles de son impulsif mari, elle saura mettre l'accent sur la nécessité des compromissions, mais aussi le recadrer quand il se coupera de tous soutiens. Si la mini-série accentue peut-être un peu excessivement la modernité d'Abigail par rapport à la réalité, elle permet à cette femme d'acquérir une aura assez fascinante à l'écran, parfait complément à son époux avec lequel elle entretient une dynamique unique très bien retranscrite à l'écran.

Mais si Abigail s'impose en figure incontournable, le portrait familial des Adams, dressé par la mini-série, est un constant rappel des usages et coutumes de ce temps. D'un naturel autoritaire, John Adams se présente comme un patriarche gérant en autocrate, sans supporter la contradiction, sa petite tribu. Les drames familiaux qui marqueront cette moitié de siècle que le téléspectateur sera amené à vivre à leurs côtés contribueront à bien ancrer le récit dans son époque. S'ils viendront obscurcir quelque peu la facette déjà sombre et colérique de l'homme d'Etat, cela complètera sa présentation de façon cohérente, parfois touchante et émouvante, d'autre fois profondément glaçante, mais jamais manichéenne. John Adams apporte ainsi une dimension humaine et sociale à la grande Histoire politique qui se joue sous nos yeux, trouvant un juste équilibre très intéressant pour le téléspectateur.

Cependant, John Adams reste une mini-série historique, où les vies personnelles des protagonistes sont transportées au gré des tourbillons de l'Histoire. Un des attraits incontestables de la fiction tient évidemment à la force et à la richesse des évènements relatés. Le sujet est vaste et ambitieux : l'indépendance des Etats-Unis et les premières années fondatrices de cette toute jeune nation, parcourue des tensions contradictoires. Le traitement se révèle à la hauteur des enjeux ainsi racontés. Comme le récit se concentre sur un des protagonistes, c'est à travers son action que nous nous immergeons véritablement dans ces années charnières. Le téléspectateur est ainsi amené à vivre certains évènements historiques au plus près, dans les coulisses, comme les tractations acharnées autour du vote de la Déclaration d'Indépendance. Mais, parfois, c'est seulement par des références indirectes, de loin, qu'il voit se construire ce pays, comme pour l'adoption de la nouvelle Constitution.

Cette option scénaristique, conséquence de l'aspect biographique de la mini-série, se révèle un choix pédagogique opportun, car elle permet d'éviter l'impression d'un exposé didactique et fait glisser le téléspectateur au sein de cette course de l'Histoire de façon naturelle. Les reconstitutions sont soignées, en particulier du côté américain. Si la parenthèse européenne n'évitera pas quelques poncifs sur la vision de la Cour de France pré-révolutionnaire, cependant, cela permet de marquer un peu plus le contraste entre l'esprit rigoriste et puritain de cet homme issu de la Nouvelle-Angleterre, et les excès somptuaires et fastueux de la Cour de Louis XVI. Aucun détail n'est laissé au hasard, et ces scènes offriront des confrontations fascinantes et étonnantes à la portée symbolique forte, telle la première rencontre avec George III, le roi d'Angleterre.

L'Europe sera aussi au coeur d'une autre dynamique, qui mêle la grande et la petite histoire, à travers le traitement des amitiés des différents Pères Fondateurs américains. Au-delà des incompatibilités flagrantes de caractère avec un Benjamin Franklin haut en couleurs, la mini-série prendra le temps de s'intéresser à l'amitié contrastée et fluctuante que nouera John Adams avec une autre figure clé de l'indépendance, à la postérité plus marquée, Thomas Jefferson. Cette amitié instinctive des débuts, née lors de la convention de Philadelphie, mutera peu à peu, à mesure que leurs opinions se feront plus tranchées et leurs divergences politiques de plus en plus évidentes. Au respect réciproque succèdera une opposition politique acharnée. Cela occasionnera les meilleurs échanges de toute la série, grâce à des dialogues chargés d'une dimension historique et philosophique fascinante. Car, progressivement, tous les sujets les opposeront : de leur rapport à la Révolution française, forme de consécration de la liberté telle qu'avaient pu la rêver les Américains pour l'un, source intarissable de désordre dont il faut se méfier pour l'autre, jusqu'à leur conception de la place de l'Etat fédéral par rapport aux Etats fédérés, tout sera prétexte à discorde pour le plus grand plaisir du téléspectateur que l'ambiguïté de leurs rapports ne cessera d'intriguer.

De ce point de vue, il faut saluer cet effort de reconstitution historique, dressant un tableau non seulement évènementiel, mais aussi idéologique de l'Amérique de l'époque. Alors que la sphère politique n'en est encore qu'à ses balbutiements, que toutes les conséquences du système de gouvernement choisi n'ont pas encore été tirées, la mini-série parvient avec brio et beaucoup de soin, à esquisser le paysage politique de l'époque et les enjeux, parfois encore non formulés, qui troublent déjà la toute jeune démocratie américaine. A travers les oppositions de vues, ce sont les tensions des décennies futures du nouvel Etat qui paraissent déjà perceptibles. La ligne de fracture entre le Nord et le Sud, au-delà même de la seule question de l'escalavage, semble ainsi déjà tracée.

Si John Adams se révèle particulièrement dense sur le fond, le show bénéficie également d'une forme à la hauteur de son contenu. La réalisation est particulièrement soignée, avec des plans assez larges et bien cadrés, mais aussi des images à la photo travaillée. Les costumes restent sobres tout en posant un décor naturel à l'histoire.

Enfin, le dernier atout de poids de la mini-série réside bien évidemment dans son casting. Paul Giamatti propose une prestation très intense pour retranscrire la complexité du personnage de John Adams, toujours impulsif, trop souvent impétueux, mais réfléchi quand il le faut, il ne départit jamais d'une ambivalence intrigante. Laura Linney se révèle superbe de classe et de grâce, dans son rôle d'épouse posée et réfléchie, pendant parfait aux réactions excessives qui peuvent animer son époux. A côté de ce couple central, les autres acteurs se montrent, eux-aussi, à la hauteur, même s'ils n'ont pas toujours l'occasion ou le temps de s'affirmer. Celui qui s'en sort de façon la plus convaincante est sans conteste Stephen Dillane, offrant un Thomas Jefferson tout en contradictions et en nuances, assez énigmatique et particulièrement fascinant. Tom Wilkinson, s'il bénéficie de moins de temps, est également particulièrement pétillant et dynamique, en un Benjamin Franklin étonnant. Enfin, David Morse se retrouve un peu plus en retrait, les scénaristes n'ayant jamais trop su quelle option prendre pour mettre en scène le personnage de George Washington, qui semble destiné à rester à part.

Bilan : Bien plus qu'un simple biopic, John Adams se révèle être une mini-série fascinante, par sa dimension historique, politique, mais aussi profondément humaine, pour nous plonger aux origines de la démocratie américaine. Dotée de personnages forts, elle constitue une reconstitution dense et très riche, qui parvient à jouer sur les deux tableaux de la petite et de la grande histoire. Admirablement bien maîtrisée scénaristiquement, même si quelques épisodes supplémentaires auraient pu lui permettre d'aérer certains passages, elle est une incontournable du petit écran américain de ces dernières années.

NOTE : 9,5/10

La bande-annonce de la mini-série :

Le générique proposé :

14:23 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hbo, john adams, paul giamatti, laura linney, stephen dillane, tom wilkinson, david morse | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2010

(Pilote / Mini-série US) The Pacific, Part One : Guadalcanal / Leckie

Beaucoup d'excitation téléphagique pour cette semaine qui constitue une des charnières de mon premier semestre sériephile 2010, avec l'arrivée de deux des trois nouveautés américaines, dans lesquelles je place plus ou moins tous mes espoirs outre-Atlantique : The Pacific et Justified (ce soir, sur FX) (la troisième étant Treme, au mois d'avril sur HBO).

En fait, c'est presque un euphémisme d'écrire que j'attendais avec impatience The Pacific. Depuis l'époque où le projet a été simplement annoncé, mon impatience n'a fait que croître. Ce n'est pas forcément une bonne chose, j'en suis consciente. Tout téléphage le sait : l'espérance est le meilleur moyen de finir déçu. Pire, on peut se gâcher le visionnage d'une fiction honnête, simplement parce que l'on avait imaginé monts et merveilles. Certes, de mon côté, j'avoue aussi n'avoir pas eu non plus une stratégie très avisée. Le revisionnage de Band of Brothers en ce début d'année m'a bien rafraîchi la mémoire et rappelé à quel point j'aimais cette mini-série.

Bref, j'ai eu beau me promettre de ne pas placer mes espoirs trop hauts, j'avais quand même souligné la date du 14 mars sur mon agenda. Restait à mettre de côté tous mes préjugés, m'installer devant la télé... et alea jacta est !

The Pacific s'ouvre sur un épisode dont la construction se découpe en deux parties. Il débute par une longue introduction, ayant une pure fonction d'exposition parfaitement assumée. Après un rappel des évènements de décembre 1941, avec l'utilisation d'images d'archives et la voix de Roosevelt en fond sonore, nous voici immédiatement plongés dans cette Amérique encore sous le choc, traumatisée par Pearl Harbor, et qui mobilise ses soldats afin d'entrer en guerre. Cette mini-série va nous faire suivre la Seconde Guerre Mondiale sur un front moins connu pour un Européen : le front Pacifique, à travers les destins croisés de trois militaires. L'exposé pédagogique initial, un brin didactique, a l'avantage de poser clairement le contexte et la situation historique dans laquelle nous allons être plongés. Ce souci de partir sur des bases claires, afin que le téléspectateur ne rencontre aucun obstacle pour rentrer dans l'histoire, se retrouve également dans le premier quart d'heure de l'épisode. Il est en effet utilisé par les scénaristes comme une parenthèse introductive, présentant les trois personnages qui constitueront nos points de repères à travers les soubresauts meurtriers à venir. Ce sont leurs parcours qui nous feront vivre cette guerre.

Ces rapides portraits dressés se révèlent de facture somme toute très classique, esquissant en un minimum de temps les bases de leurs personnalités, sur un format sans originalité particulière. Chacun dispose d'un background très différent. John Basilone, fils d'immigrés italiens, est déjà un militaire de carrière, qui a plusieurs années de service derrière lui, notamment un séjour aux Philippines. Il rejoint les marines à l'aube de cette guerre. Un milieu populaire très différent de celui d'Eugene Sledge, jeune homme tout juste sorti de l'adolescence du haut de ses 18 ans. Il est issu d'une riche famille du Sud, originaire de l'Alabama. Pour le moment, il ne fait qu'exprimer son désir de rejoindre l'armée, confronté à l'opposition de son père, qui lui diagnostique un souffle au coeur permettant de tranquilliser sa mère. Enfin, Robert Leckie est un homme de lettres, qui a grandi sur la côte Est, en Pennsylvanie. C'est aux côtés de ce dernier que le téléspectateur va véritablement rentrer dans la réalité du conflit au cours la seconde partie de l'épisode.

Ainsi, nous avons trois protagonistes aux parcours séparés, mais qui vont tous les conduire dans le Pacifique. Le seul lien relationnel entre existant dans ce pilote, se situe entre deux de ces trois personnages principaux et va prendre une forme indirecte : le meilleur ami d'Eugene, Sidney Phillips, se retrouve en effet affecté à l'unité de Robert Leckie. En raison de cet éventail éclaté, ce temps de présentation en rupture se justifie. Mais il est aussi la raison pour laquelle ce premier épisode met un peu de temps à atteindre son rythme de croisière. C'est un choix délibéré d'avoir ainsi débuté ; du point de vue du téléspectateur, pour qui personne ne se ressemble plus que deux soldats portant leur harnachement et leur casque, couverts de terre et de sang, c'est aussi une attention bienvenue, afin de bien enregistrer qui est qui, avant que le récit ne commence vraiment.

C'est avec le début officiel des hostilités sur le terrain, que l'épisode prend toute son ampleur et acquiert sa pleine dimension, rappelant ses ambitions au bon souvenir du téléspectateur. Ce qui marque, c'est l'aisance avec laquelle, après cette première parenthèse introductive très neutre, l'épisode bascule, sans transition, dans un récit de guerre aux accents empreints d'une authenticité qui sonne très naturelle. Car les scénaristes trouvent instantanément le ton adéquat pour nous immerger aux côtés d'une unité qui s'apprête à débarquer sur le premier objectif stratégique américain, l'île de Guadalcanal. Les Japonais l'ont conquise au cours de leur offensive de décembre 1941 : s'ils réussissent à y construire une base aérienne, ils couperaient les Etats-Unis de l'Australie, et s'assureraient ainsi une hégémonie sans partage sur la zone du Pacifique.

C'est donc sur ce petit bout de terre exotique, en plein hémisphère sud, que vont se dérouler les premiers contacts et combats terrestres avec les Japonais. Au-delà de Robert Leckie, figure centrale de la narration auquel le téléspectateur s'attache rapidement, c'est toute une unité qui prend vie sous nos yeux, avec beaucoup de facilité. La dynamique des rapports entre les différents soldats se révèle inspirée et bien écrite, développée sans accroc. Aussi classique qu'apparaisse ce récit, il trouve facilement une tonalité juste et convaincante : on ressent, avec les soldats, l'attente, les fausses angoisses, les incertitudes et, enfin, les émotions fortes des premières escarmouches... Tout paraîtrait presque trop calibré si l'épisode ne nous offrait pas également ces premières scènes vraiment marquantes, qui nous rappellent que nous ne sommes pas devant n'importe quelle fiction de guerre, comme nous aurions pu un instant l'imaginer après ce début ronronnant. La confrontation directe avec les Japonais donne lieu à un résultat horrifiant. Plus que le combat en lui-même, c'est aussi la différence culturelle qui frappe, avec notamment ce rapport à la mort et au sacrifice qu'ont les Japonais. Elle s'illustre de la plus glaçante des façons avec cette plage couverte de cadavres une fois le soleil levé, conséquence du fait que ces soldats continuaient d'avancer alors même que la voie était définitivement bouchée par les mitrailleuses américaines. Mais ce rapport à la mort passe aussi par le choix de ce blessé qui préfère se faire exploser à la grenade plutôt que d'être pris par l'ennemi. De part et d'autre, déjà, l'horreur et l'absurdité des combats révèlent des pans de la nature humaine que l'on préfère cacher dans l'ombre. Des scènes où le regard de Robert Leckie apporte une dimension plus humaine qui permet au téléspectateur d'apprécier d'autant plus le repère que constitue ce personnage.

Ces premiers combats sont également l'occasion de souligner la spécificité du décor dans lequel se déroule The Pacific, et que la mini-série, par son esthétisme soigné, va parfaitement savoir exploiter. Il y a cet océan bleu à perte de vue, ces plantes exotiques, ce climat humide et chaud... Tous ces éléments qui évoquent instinctivement ces lieux rêvés loin des soucis du quotidien. Si bien qu'un contraste saisissant s'impose d'emblée entre le cadre de cette île tropicale, aux fausses apparences paradisiaques, et les horreurs qui ont lieu derrière cette végétation touffue. The Pacific choisit à dessein de mettre en avant ce cadre où une guerre pourrait presque paraître déplacée, permettant d'en souligner avec force le paradoxe à la fois glacial, cruel et fascinant. Dans cette perspective, l'image de la plage jonchée de cadavres à perte de vue restera gravée dans la rétine du téléspectateur : elle constitue une réussite symbolique qui interpelle. Car ce tableau, à la belle esthétique presque indécente au vu de l'horreur ainsi mise en scène, reflète pourtant déjà la noirceur la plus extrême de cette guerre.

Avec l'exploitation du décor proposé par l'île de Guadalcanal, nous touchons également à un autre des atouts de The Pacific : il s'agit bien évidemment de la forme. Projet ambitieux, disposant d'un budget conséquent qui lui permet de voir les choses en grand, la mini-série nous propose une réalisation particulièrement soignée. Encore une fois, la caméra n'est jamais meilleure que lorsqu'il s'agit de porter à l'écran les scènes de guerre. Ces dernières lui permettent en effet de renouer avec ce raffinement assez fascinant, où la beauté première des images se heurte à la froide réalité de la barbarie ainsi dépeinte. Plaçant ainsi le téléspectateur presque en porte-à-faux, suscitant inconsciemment un certain malaise, cela confère une dimension supplémentaire au récit, retenant l'attention jusque dans les moindres détails des scènes de transition. Ici, la forme n'est pas seulement un moyen au service du fond. Elle est un composant à part entière qui le complète, conférant un impact encore plus décisif à certains passages clés. Parvenir à faire fonctionner en harmonie l'histoire et le visuel est l'objectif théoriqe de toute fiction télévisée, The Pacific y réussit avec beaucoup de maîtrise dans la seconde partie de l'épisode. De bonne augure pour la suite.

Bilan : Ce premier épisode prend son temps pour introduire le cadre de cette mini-série, en commençant par nosu présenter les protagonistes. Cette fonction d'exposition, sous une forme très classique, retarde quelque peu le début réel de l'histoire, mais offre une parenthèse bienvenue qui fournit toutes les clés au téléspectateur pour comprendre la suite. Puis, dans ses deux derniers tiers, The Pacific se révèle à la hauteur de ses ambitions, en acquérant peu à peu toute sa dimension, parvenant instantanément à trouver le ton juste pour relater les premiers combats, avec des images qui restent déjà gravées dans notre mémoire, bien servies par le soin accordé à la forme, bénéficiant d'une réalisation et d'une photo très travaillées.

Ce premier épisode lance donc la mini-série sur de bons rails et légitimise les attentes initiales, nous laissant avec une bonne impression d'ensemble et le sentiment que le récit devrait être capable de mûrir et d'exploiter efficacement son cadre dans les prochains épisodes.

NOTE : 8,5/10

Le superbe (et très long) générique :

Une bande-annonce diffusée sur HBO :

21:46 Publié dans (Mini-séries US), (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hbo, the pacific, joseph mazzello, jon seda, james badge dale | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2010

(US) Big Love : Blood Atonement (saison 4, épisode 7)

Avec ce septième épisode, Big Love nous propose incontestablement le moins réussi des épisodes de la saison. Pas seulement parce que la surprise et la jubilation sont moins présentes qu'à l'accoutumée pour le téléspectateur, mais aussi parce que la construction même de l'épisode se révèle déséquilibrée, car souffrant d'un problème majeur : un manque criant de crédibilité de la storyline principale du jour, l'organisation du sauvetage au Mexique.

Sur des airs de road trip, l'épisode nous offre une de ses plus belles photos, avec de somptueuses images très soignées, qui retranscrivent bien l'atmosphère, d'une chaleur presque étouffante, régnant de l'autre côté de la frontière. La réalisation est très travaillée, un plaisir pour les yeux, malheureusement le fond ne suit pas la forme.

En effet, Bill est donc parti avec Joey pour délivrer ses parents et, surtout, son fils, des mains des Green, exilés au Mexique au sein de leur propre communauté. Cette opération de sauvetage apparaît quelque peu futile, a priori, mais c'est en fait l'ensemble du voyage qui sonne très artificiel. Big Love est un drama au sens HBO-ien du terme, qui met en valeur la psychologie des personnages et leurs intéractions, souvent plus contemplatifs -même pour des épisodes aussi intenses que ceux que la série a pris l'habitude de nous proposer- que plongeant dans l'action. Il y a de la violence, il y a des meurtres, mais l'enjeu n'est pas là. Ce sont les relations entre les personnages qui demeurent les plus importantes. Or, dans son traitement de sa storyline mexicaine, Big Love s'inscrit quelque peu en porte-à-faux de son image traditionnelle. Elle s'essaie sans trop de succès, à un semblant de scénario à suspense, où nous aboutissons à un sauvetage quelque peu tiré par les cheveux, grâce à Bill, et à une scène surréaliste de bras tranché à coup de machette. Sans discuter la crédibilité d'une telle vision, je n'ai pas eu l'impression de regarder Big Love durant ces scènes, comme si la série cherchait, sans le trouver, le ton adéquat pour traiter de cette parenthèse particulière. Le dépaysement ne permet pas de justifier une telle redistribution des priorités de narration et le téléspectateur garde surtout l'impression d'effets de style inutiles et qui sonnent faux.

De par l'importance accordée à ce road trip mexicain, logiquement, le reste de l'épisode apparaît quelque peu déséquilibré, même si les storylines y sont beaucoup plus convaincantes, s'inscrivant vraiment dans la veine de la série. Les esprits rebelles qui avaient applaudi la révolution de Barb au cours de l'épisode précédent s'agaceront peut-être un peu du fait que les soupçons de Bill envers la lobbyist de Washington ne s'avèrent probablement pas sans fondement. Mais, pour ma part, j'aime le fait que les scénaristes ménagent une certaine ambiguïté. C'est au téléspectateur de juger, cependant, les personnages ne sont jamais présentés de façon manichéenne : ce n'est pas tout blanc ou tout noir, ils ont leurs défauts et font parfois des actions répréhensibles, mais ils demeurent avant tout humains. Et Bill, au même rang que les autres, même s'il n'a pas la richesse de la personnalité de ses épouses. Sur le fond, si les enjeux du casino ne sont pas toujours des plus explicites, apparaissant parfois comme un arrière-plan assez flou ou confus, les soucis des Henrickson passent à un niveau supérieur lorsque des opposants aux jeux d'argent vont jusqu'à poser une bombe -heureusement découverte à temps- dans le casino. Cette adversité devrait permettre à la famille de s'unir plus solidement avec les indiens, car ils semblent être bien seuls à affronter leurs problèmes.

Les intrigues purement familiales demeurent la constante la plus réussie de la série. C'est un fait qui n'est plus à prouver. L'épisode explore cette thématique en continuant de s'intéresser aux conséquences de la grossesse d'Anna. Le bébé est bien de Bill. Etirant le principe du lien biologique à son maximum, Barb alterne entre promesses et menaces, alors qu'Anna annonce son intention de quitter les Etats-Unis, son petit ami devant être expulsé en Europe, son visa n'ayant pas été renouvelé. Si Barb fait preuve d'un autoritarisme qui lui est habituel, c'est Margene qui, encore une fois, démontre qu'elle est désormais capable de prendre des décisions importantes et de les assumer, en dépit des opinions du reste de la famille. En l'occurrence, c'est un mariage blanc qu'elle contracte avec le petit ami d'Anna, pour lui permettre de rester aux Etats-Unis... Comment cette situation va-t-elle être viable, très concrètement, au-delà de l'intérêt immédiat d'empêcher le départ du bébé, voilà une question bien complexe. D'autant que si la famille veut effectivement révéler après les élections sa polygamie, comment la situation de Margene pourra-t-elle être claire ? Quoiqu'en pense la jeune femme, il est fort peu probable que ce "bout de papier" qui constitue un mariage civil soit aussi insignifiant qu'elle l'imagine. En espérant qu'elle se soit aussi intéressé au régime matrimonial sous lequel elle l'a contracté...

Enfin, Nicky semble être revenue à de meilleures dispositions concernant une éventuelle nouvelle grossesse, mais, comme souvent, même les belles intentions initiales tournent au vinaigre avec la jeune femme. En effet, alors qu'un médecin lui diagnostique un problème de fertilité qui sera difficilement réversible, voilà que sa mère lui annonce être, elle, enceinte de J.J. Au-delà de la question des liens familiaux tellement complexes dans ces familles qu'ils forment un ensemble assez malsain, cela pousse une Nicky interdite à aller chercher conseil chez un des fils de J.J., devenu médecin. Mais son père, par quelques apparitions furtives au fil de l'épisode, continue d'apparaître comme la figure incontestablement la plus dangereuse de la série, d'autant que ses plans ne sont toujours pas clairement exposés.

Un autre reproche à faire l'épisode est d'avoir occulté complètement le suicide du petit ami d'Alby et de ne même pas laisser quelques secondes à l'écran au fils de Roman Grant. Il s'agissait de la scène forte de conclusion de l'épisode précédent ; même si la storyline mexicaine occupe beaucoup de place, il aurait été plus logique de ne pas consacrer une parenthèse d'une semaine avant d'évoquer ses conséquences -autre que par une simple interview de Bill par un journaliste radio.

Bilan : Le Mexique aura donné de jolies images, avec une photo belle et vraiment soignée, mais l'intrigue s'y déroulant, trop invraisemblable en bien des points, n'aura pas convaincu, sonnant trop faux pour que le téléspectateur y adhère. Il s'agit du plus faible épisode de la saison, pour autant, les évènements ayant lieu à la maison, avec Margene, Nicky et Anna, posent des bases intéressantes pour le futur. A suivre !

NOTE : 7,5/10

19:51 Publié dans Big Love | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hbo, big love, bill paxton, jeanne tripplehorn, chloe sevigny, ginnifer goodwin | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2010

(US) Big Love : Under One Roof (saison 4, episode 6)

Fin de semaine chaotique pour ma connexion internet. Si tout devrait rentrer dans l'ordre une fois de retour chez moi, en attendant, postés de façon quelque peu artisanale, voici quelques mots sur le dernier épisode diffusé de Big Love, qui est, je le maintiens, la meilleure série actuellement diffusée dans le petit écran.

La progressive implosion des Henricksons se poursuit presque inexorablement sous les yeux du téléspectateur, chaque semaine s'employant à défier toujours plus profondément le fragile équilibre encore maintenu au sein de la famille polygame.

Les scénaristes aiment nous rappeler qu'ils n'oublient pas les péripéties passées, faisant régulièrement référence à des évènements des saisons précédentes. Dans ce sixième épisode, c'est carrément un retour - et même plusieurs retours - qu'ils consacrent sous le regard stupéfait du téléspectateur, prouvant, encore une fois, qu'il n'existe pas d'histoires laissées innocemment en suspens. Dans l'immédiat, ce sont les retrouvailles inattendues avec une Anna enceinte qui marquent la petite famille. Si elle ne fut que très brièvement mariée à Bill, elle en a donc gardé les conséquences, sans envisager de renouer, après leur rupture, avec celui qui est le père biologique de son bébé. On retrouve ici l'indépendance Anna que nous avions appris à connaître. Seulement, dans cette folie permanente qui constitue leur quotidien, ni Barb, ni Bill, n'envisagent d'abandonner un enfant conçu dans le cadre de cette union sacrée qu'ils partagent. J'ai beaucoup apprécié cette réintroduction du personnage d'Anna, avec son caractère affirmé et sa distance vis-à-vis de toutes les exigences du mode de vie particulier des Henricksons. Elle a tourné cette page d'expérience polygame avec beaucoup de pragmatisme. Et, au-delà des complications sans fin que cette révélation peut engendrer dans le futur, c'est aussi l'occasion de placer Bill devant des responsabilités qu'il fuit constamment.

Ce rôle échoue logiquement à Barb, l'épouse la plus légitime sans doute pour adresser à son mari des critiques avec une autorité difficilement remise en cause. Nous le savons, Bill, en dépit de ses fréquents jugements hautains et paternalistes portés sur les différents membres de la famille qu'il régit, n'a jamais fait preuve d'une attitude exempte de tous reproches, le téléspectateur qui s'est souvent braqué contre lui peut en témoigner. Or, Barb, en plaçant Bill devant ses contradictions, va nous procurer le plaisir de dénoncer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas derrière leur petit écran, en pointant l'égoïsme de son époux et son habitude de, finalement, toujours servir en premier lieu ses intérêts personnels auxquels il ajuste, souvent inconsciemment d'ailleurs, ceux de sa famille. Le fait qu'il ait couché avec Anna avant même le mariage n'est qu'une petite goutte d'eau dans un vase déjà plein, où le clash avec Ben a joué une influence déterminante dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences sur la relation de Barb et Bill.

Au-delà de ce fil conducteur, l'épisode regorge encore une fois de scènes incontournables particulièrement marquantes. Margene poursuit sa maturation. En business woman avisée qu'elle devient progressivement, la jeune femme prend des accents de plus en plus épanouies, et surtout "modernes". Elle va même jusqu'à donner des discours féministes sur sa vie et sa réussite professionnelle. Le contraste entre l'environnement familial qu'elle a choisi et ses envolées libérales pose un décalage qui nourrit un peu plus les réflexions du téléspectateur sur le dynamique de cette famille, mais qui amène aussi à se demander jusqu'où Margene ira sur cette voie de l'émancipation : quand est-ce que cette forme de double vie la fera rentrer dans un conflit interne que l'on pressent déjà ?

Pour ce qui est du conflit interne, le personnage de Nicky s'y enfonce depuis quelques temps. Inénarrable Nicky qui passe encore une fois par toutes les émotions, offrant une série de scènes sortant du lot à son interprète, Chloé Sevigny. Celle où elle explose, lors de sa dispute avec Margene concernant leur expérience de vie respective, est d'une intensité qui laisse le téléspectateur, un instant, sans voix. Un brusque dérapage qui constitue un véritable cri du coeur où Nicky laisse entrevoir l'étendue de ses frustrations, mais aussi tout le malaise existentiel dans lequel elle se débat depuis quelques temps. Une quête identitaire, un déphasage qu'elle ressent jusqu'au plus profond d'elle-même et qu'elle met sur le compte d'une éducation qui a brisé quelque chose en elle, un ressort qu'elle recherche désormais désespérément : en témoigne la scène où elle débarque, avec une tenue ultra-provocante, au mariage de sa mère. Comment ne pas être touché, décontenancé et fasciné, par ces passages surréels où elle cherche sa fille dans ce motel si glauque où les unions ont lieu à la chaîne ? Magnifiquement mis en scène, mais aussi d'une brutalité sous-jacente terrible, vraiment glaciale.

En parallèle, l'épisode pose les bases d'une intrigue future qui promet d'être déstabilisatrice pour la famille. Ben, voyageant avec ses grands-parents, découvre l'exotisme de Mexico. Mais la famille rencontre de vieilles connaissances, exilées de l'autre côté de la frontière, qu'il aurait mieux fallu ne jamais recroiser pour leur propre bien. Encore une fois, les scénaristes nous prouvent qu'ils n'oublient pas les contentieux des précédentes saisons. Il semble que, dans Big Love, les fantômes du passé soient toujours en mesure de revenir hanter et bouleverser les vies des différents personnages, au moment où on les aurait presque oubliés. La spirale des évènements est presque étourdissante, mais quel plaisir de suivre une série qui réserve tant de moments de jubilation, exploitant à merveille son histoire !

L'épisode nous rappelle enfin que les drames humains ne sont jamais loin. L'aventure homosexuelle d'Alby avec l'homme en charge du fonds de Junniper Creek s'ébruite peu à peu à cause de sa femme. Si le fils de Roman Grant préfère se réfugier encore dans ses illusions et séparer la réalité du monde qui l'entoure de ce petit moment de bonheur qu'il savoure, pour la première fois, aux côtés de son amant, ce dernier se retrouve au coeur d'un conflit interne beaucoup plus intense. La scène finale, dont le caractère poignant laisse le téléspectateur interdit, est terrible.

Bilan : Un épisode d'une intensité émotionnelle encore une fois particulièrement forte : Big Love devient des plus éprouvantes à suivre. Le contenu est dense, tout s'enchaîne avec une maestria qui n'est désormais plus à prouver. J'ai beaucoup apprécié le fait que la fidélité du téléspectateur soit récompensée par le retour de plusieurs figures des saisons passées.

NOTE : 9/10

11:48 Publié dans Big Love | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : big love, hbo, bill paxton, jeanne tripplehorn, chloe sevigny, ginnifer goodwin, amanda seyfried | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2010

(Pilote US) How to make it in America : un Entourage made in New York ?

HBO lançait hier soir une nouvelle série : How to make it in America. Elle s'inscrit dans la lignée de ses classiques dramédies, à l'ambiance un peu indéfinissable et aux épisodes d'une durée d'une demi-heure, que la chaîne câblée américaine propose depuis quelques saisons. Présentée dans les médias comme un Entourage se déroulant à New York au lieu de Los Angeles, il faut reconnaître que ce parallèle s'impose rapidement à l'esprit du téléspectateur découvrant ce pilote. Les deux séries n'ont pas seulement une filiation commune, dotées des mêmes producteurs exécutifs, How to make it in America emprunte un certain nombre d'ingrédients qui ont forgé l'identité de son aînée, sur le fond comme sur la forme.

Ne disposant que de huit épisodes pour convaincre, cette série se propose de nous faire suivre la vie de deux jeunes gens, Ben Epstein et Cam Calderon, qui approchent de la trentaine, mais qui sont un peu restés à l'entrée de l'âge adulte. Autour d'eux, ils ne peuvent que constater que leurs amis et autres connaissances commencent peu à peu à faire leur vie et à concrétiser leurs projets. Entre petits jobs et combines à la petite semaine afin de se faire un peu d'argent, ils cherchent encore leur voie. How to make it in America va suivre leurs tribulations pour parvenir à vivre, à leur manière, une partie de ce "rêve américain".

Ce pilote prend le temps de poser les bases du milieu dans lequel évoluent les deux héros, remplissant une fonction d'exposition classique, tout en s'efforçant d'installer l'ambiance générale de la série. De leurs problèmes de coeur à leurs soucis d'argent, l'épisode introduit, parfois de façon assez sibylline, sans toujours s'y arrêter, toutes les préoccupations qui rythment, ou perturbent, actuellement la vie de Ben et Cam. Si tout apparaît plutôt bien huilé, l'ensemble sonne d'une façon très convenue. Et ce n'est pas l'écriture des dialogues, dont les répliques fusent, certes, avec une spontanéité sympathique, qui va remettre en cause cette impression de déjà vu.

Si le parallèle avec Entourage est aisé - presque un réflexe - , c'est que l'on retrouve, dans ce buddy show, le même souci de parvenir à recréer une atmosphère supposée typique, celle qui règne dans la ville où la série se déroule. L'objectif affiché est de capturer l'ambiance si particulière de la Big Apple. De l'insertion d'images traditionnellement associées à New York jusqu'à la bande-son, un brin entêtante, qui marque les transitions au sein du fil narratif, la marque de fabrique d'Entourage paraît bel et bien présente.

Seulement, nous sommes ici en terrain très connu. Cela est autant dû au caractère très (trop ?) calibré du show, qu'au fait qu'un grand nombre de fictions se sont essayées, avant elle, à nous présenter New York. Comme la plupart des ficelles scénaristiques employées sont d'un classicisme extrême qui confine au stéréotype, il faut accepter, dès le départ, que l'intérêt de How to make it in America ne réside pas dans une quelconque recherche d'originalité. Simplement, derrière cette apparente banalité, le téléspectateur est invité à jouer le jeu et à se glisser aux côtés de nos deux héros. On touche là sans doute à l'enjeu déterminant de la série : si Entourage a entrepris de démystifier Hollywood, ici, le décor citadin est plus terne, moins clinquant. Et il n'y a pas Ari. La recette peut-elle prendre ?

Côté casting, aucun acteur ne dépareille, ni ne s'impose vraiment dans ce pilote, où il n'y a pas spécialement matière à briller. Pour incarner le duo principal, nous retrouvons Bryan Greenberg (de la défunte October Road) et Victor Rasuk (quelques épisodes d'Urgences). A leurs côtés, on croise des têtes connues du petit écran : Luis Guzman (John From Cincinnati), Eddie Kaye Thomas ('Till Death), Lake Bell (Boston Legal, Surface), Curtiss Cook (des tas d'apparitions en guest-star) ou encore Jason Pendergraft.

Bilan : Il est difficile de se faire une idée sur l'orientation future de la série au vu de ce seul pilote. En effet, l'épisode se regarde, certes, sans arrière-pensée et de manière pas déplaisante. L'ambiance est plutôt sympathique, le rythme assez accrocheur. Mais - comme après de trop nombreux épisodes d'Entourage, si j'ose le parallèle jusque là -, une fois l'épisode visionné, j'ai surtout conservé une étrange impression de vide, caractérisée par une incapacité à matérialiser son contenu.

Au vu de ce pilote, How to make it in America peut très bien se révéler une dramédie noire agréable, mais, pour le moment, la série a seulement esquissé les bases d'un "buddy show" sans conséquence. Cela mérite-t-il trente minutes d'investissement hebdomadaire ? La brièveté de cette première saison, composée de seulement huit épisodes, pourrait être salvatrice, car parfaitement adéquate à la densité du contenu proposé.

NOTE : 4,5/10

La bande-annonce de la série :

Le générique :

00:17 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hbo, how to make it in america, bryan greenberg, victor rasuk, luis guzman, eddie kaye thomas, lake bell | ![]() Facebook |

Facebook |