24/12/2009

Joyeux Noël en séries

Je vous souhaite à tous, chers lecteurs, un joyeux Noël.

Je vous ai préparé quelques petits cadeaux audios et visuels, en provenance de tous les coins du monde (ou plus prosaïquement, des trois pays traités le plus régulièrement sur ce blog : Corée du Sud, Etats-Unis et Angleterre), afin de célébrer cette journée de fête.

Tout d'abord, c'est Lee Ji Ah, une rafraîchissante actrice coréenne que j'aime beaucoup et qui joue notamment dans les séries The Legend (dont je vous ai déjà parlé avec enthousiasme) et Beethoven Virus (dont je vous parlerai prochainement avec autant d'engouement), qui vous adresse ses meilleurs voeux.

Puis, les femmes de Juniper Creek ont également tenu à vous offrir une chanson, dans ce clip issu d'une initiative très opportune de HBO, qui a proposé à l'occasion des fêtes quelques classiques, aménagées pour Big Love, en téléchargement gratuit, sur son site.

Voici donc la chanson Here we come from Juniper Creek :

Enfin, parce que demain soir commence en Angleterre le début de la fin dans Doctor Who, j'ai pensé que cette chanson, avec laquelle tout avait commencé, lors d'un Christmas Special de 2005, était la plus appropriée pour rendre hommage à Ten. Elle s'intitule "Song for Ten" et avait été composée pour le premier épisode de David Tennant, The Christmas Invasion (Attention, possibilité de choc nostalgique en visionnant la vidéo qui suit) :

Les paroles :

Well I woke up today

And the world was a restless place

It could have been that way for me

And I wandered around

And I thought of your face

That Christmas looking back at me

I wish today was just like every other day

'Cause today has been the best day

Everything I ever dreamed

And I started to walk

Pretty soon I will run

And I'll come running back to you

'Cause I followed my star

And that's what you are

I've had a merry time with you

I wish today was just like every other day

'Cause today has been the best day

Everything I ever dreamed

So have a good life

Do it for me

Make me so proud

Like you want me to be

Where ever you are

I'm thinking of you oceans apart

I want you to know

Well I woke up today and you're on the other side

Our time will never come again

But if you can still dream

Close your eyes it will seem

That you can see me now and then

I wish today was just like every other day

'Cause today has been the best day

Everything I ever dreamed

I wish today was just like every other day

'Cause today has been the best day

Everything I ever dreamed

Joyeux Noël.

17:12 Publié dans (Blog) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lee ji ah, doctor who, big love, hbo, bbc | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2009

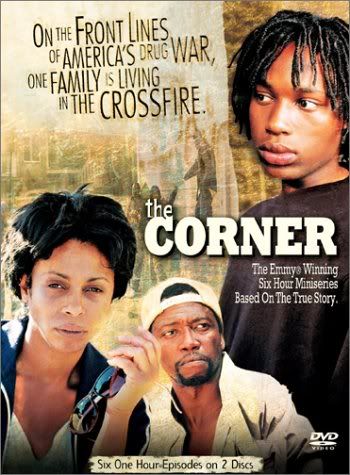

(Mini-série US) The Corner : plongée dans l'envers du rêve américain

Une immersion dans l'enfer de la drogue au sein d'un quartier paumé de Baltimore ? Instinctivement, vous répondez The Wire (Sur Ecoute). Mais nous nous situons ici en amont. Avant de signer ce chef d'oeuvre qui sera diffusé confidentiellement durant 5 saisons sur HBO (et se verra affubler de la désignation creuse de "la meilleure série du moment que personne ne regarde"), David Simon et Ed Burns avaient déjà posé l'ambiance et les bases futures de leur somptueuse chronique urbaine sur l'envers du rêve américain, à travers une première mini-série fondatrice, The Corner. D'une durée globale de six heures (pour autant d'épisodes), elle avait finalement ouvert la voie à la décennie puisqu'elle fut diffusée sur HBO au cours du printemps 2000.

Le coffret DVD étant arrivé dans ma boîte aux lettres il y a quelques semaines, il ne m'aura pas fallu longtemps pour (enfin) découvrir une fiction que je souhaitais voir depuis plusieurs années. A noter que, s'il y a parmi vous, chers lecteurs, des allergiques à la langue de Shakespeare (réaction d'autant plus compréhensible quand ladite langue est mêlée à l'argot des rues de Baltimore), le coffret DVD disponible en Angleterre (la mini-série n'est pas sortie en France) comporte non seulement une piste de sous-titres anglais, mais également une piste de sous-titres français. Par conséquent, aucune excuse linguistique pour se priver de cette mini-série fondatrice qui mérite le détour !

D'un point de vue narratif, The Corner s'inscrit dans la même optique que The Wire (Sur Ecoute). On retrouve ce style inimitable que ses créateurs continuent de perfectionner (cf. Generation Kill). Il y a tout d'abord l'utilisation du journaliste, figure de l'observateur extérieur, qui est le prétexte et l'élément déclenchant permettant d'introduire le téléspectateur dans le récit qu'il se propose de suivre : une tranche de vie de quartier, à un croisement de plusieurs rues (d'où le titre de la mini-série). Cette approche renforce le ton de documentaire de la fiction. La caméra s'efface devant les faits : elle accompagne des scènes de vie brutes. Le fil narratif se réduit ainsi au minimum, comme si on craignait de bousculer le quotidien dans lequel on est convié. Les personnages dominent un récit d'où les scénaristes paraissent -de manière seulement apparente- s'effacer. C'est la caractéristique de ces séries citées plus haut, ce qui fait leur originalité, ainsi que leur force. Dans The Corner, ce style est déjà bien en place et renforce la portée d'une chronique qui ne saurait laisser insensible.

Si The Corner délivre une fiction dure et réaliste, elle marque surtout le téléspectateur par son pessimisme. Car c'est une descente progressive dans la drogue qui nous est contée, à travers le destin, finalement tragique, d'une famille qui va s'enfoncer dans cet enfer. Au-delà de ce récit, la mini-série ne semble offrir aucune touche d'espoir, seulement une réalité sombre et tentaculaire, où les étincelles sont si vite étouffées et à laquelle il paraît impossible d'échapper. En effet, c'est tout un quartier qui sombre autour, et avec, la famille McCullough. A l'aide de flash-backs savamment distillés, la mini-série expose les changements de Lafayette Street : de l'atmosphère résidentielle et bien tenue des années 70 jusqu'à la crise et l'arrivée de la drogue. Ce processus-là connaît également une gradation, des quelques joints dealés négligemment au raz-de-marée de la cocaïne et de toutes ces drogues dures qui vont transformer ces personnes en figures dépendantes et maladives, épaves humaines dont le seul but quotidien semble être de trouver les quelques dollars qui permettront de s'acheter une dose.

Pour illustrer cette réalité, la mini-série nous propose de suivre l'évolution d'une famille sur les pentes de cette déchéance amère. Initialement issu de famille modeste, mais travailleuse, Gary McCullough avait des projets plein la tête et se donnait les moyens de ses ambitions. Il mena d'ailleurs pendant quelques temps une vie plutôt confortable, avec une belle réussite professionnelle. Mais la machine se grippa, comme le bonheur familial. En six épisodes, la fiction va dresser des parallèles entre passé et présent, amenant en quelque sorte à répéter ce schéma, avec un nouveau cycle au sein de cette famille. Car si les deux parents, Gary et Fran, ont plongé dans la dépendance, leur fils, DeAndre, a jusqu'à présent éviter la consommation de drogue. Cependant, du fait du quartier dans lequel il vit, rythmé entre arrivée de nouvelles doses et descentes de police, il la vend à un de ces fameux "corner", intersections entre deux rues, familières aux téléspectateurs de The Wire. Aucun des personnages n'est figé dans un rôle précis. Chacun tente de mener sa vie et de se reprendre. Pourtant, la morale de l'histoire s'abat de façon cruelle : telle une fatalité, il paraît impossible d'échapper à cet environnement, à cette misère qui broie ceux qui la côtoient, aussi volontaires qu'ils soient.

Inspirée d'une histoire vraie, The Corner est une fiction choc. Le téléspectateur ne peut rester indifférent émotionnellement au sort de ces personnages, si riches en contradictions, mais aussi en humanité, auxquels il s'attache sans s'en rendre compte. Magistral récit, à la fois fascinant, incitant à la réflexion et bouleversant, c'est un témoignage sans concession sur une Amérique oubliée, dont l'existence est le plus souvent passée sous silence. Les amateurs de The Wire (Sur Ecoute) retrouveront, loin de toute ambiance de série policière, cette dimension sociale et sociologique unique, inégalée dans le petit écran. Le tout est servi par un casting parfait, chacun des acteurs ne jouant pas seulement un rôle, mais incarnant bel et bien ces individus égarés qui tentent de survivre. On recroisera d'ailleurs un certain nombre d'acteurs ensuite dans The Wire (Sur Ecoute).

Bilan : The Corner est une chronique sociale où règne un pessimisme d'où ne perce durablement aucune éclaircie. C'est l'envers du rêve américain, à travers le portrait sombre et méticuleux des ravages de la drogue et du chômage, dans les quartiers déshérités de certaines grandes villes américaines, Baltimore étant un des exemples les plus frappants.

Filmée à la manière d'un documentaire, avec cette impression caractéristique d'être à peine scénarisée, cette mini-série nous raconte simplement la descente aux enfers, et la survie, d'une famille vivant sur Lafayette Street. Avec un style si particulier, la caméra paraît capter les scènes, non les provoquer. Cette mise en retrait d'une narration romancée accroît la portée, tout autant que le froid réalisme, de ce récit sur la misère, qui ne tombe jamais dans un voyeurisme creux ou moralisateur. C'est un simple témoignage brut qui appelle à une prise de conscience.

Le style pourra sans doute sembler abrupte à des téléspectateurs qui n'en ont jamais fait l'expérience, mais cela ne doit pas vous faire hésiter : non seulement on s'y ajuste très rapidement, mais, en plus, c'est une expérience télévisuelle incontournable et indispensable.

En cette époque de bilan de fin de "décennie", The Corner, diffusée en 2000, a ouvert la voie à un style narratif qui, il faut l'admettre, justifiait pleinement à l'époque le fameux slogan publicitaire : "It's not TV, it's HBO." Si on ne ressort pas indemne d'un tel visionnage, c'est une production dont on ne peut faire l'économie de la découverte.

NOTE : 9,5/10

La bande-annonce :

11:15 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : the corner, the wire, hbo, david simon, ed burns | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2009

(Mini-série US) Generation Kill : chronique désabusée d'une guerre moderne

Quand les créateurs de The Wire (Sur Ecoute), David Simon et Ed Burns, se proposent d'adapter un récit journalistique d'Evan Wright sur la récente guerre d'Irak, le tout pour la chaîne câblée HBO, forcément cela suscite des attentes. Generation Kill est une mini-série qui fut diffusée aux Etats-Unis au cours de l'été 2008. Elle arriva en France durant l'hiver sur une chaîne d'Orange. A l'époque, je n'avais pas eu l'occasion de la suivre, avec regret. Mais au printemps 2009, j'avais commandé le coffret DVD sorti en Angleterre (tant pis pour les sous-titres français). Ledit produit traîna quelques mois sur mes étagères... Manque de temps, manque d'envie. Jusqu'à ce qu'arrive l'été. Plus que la disette téléphagique dans laquelle cette saison nous plonge traditionnellement, ces mois correspondirent surtout à la diffusion de la seconde saison de True Blood sur HBO, au cours de laquelle je me suis prise d'une passion, pas tout à fait rationnelle dira-t-on (encore que, c'est discutable...), pour Alexander Skarsgård (Eric Northman)... La présence de ce dernier au casting principal de Generation Kill acheva de me donner la motivation de prendre (enfin!) le temps de regarder les sept épisodes qui composent cette mini-série. Ce que je n'ai pas regretté.

Generation Kill est une chronique de la dernière guerre d'Irak. Un journaliste va suivre, au sein d'une unité de marines américains, l'invasion et la chute du régime de Saddam Hussein. C'est donc au plus près du terrain, avec les soldats, que la caméra choisit de nous faire vivre le conflit. Dans un style similaire à The Wire (Sur Ecoute), on observe le déroulement des opérations avec le recul du témoin extérieur : l'objectif de la mini-série est une recherche d'authenticité qui se ressent jusque dans la formulation des dialogues. Point d'effets de style ou d'ajouts narratifs, le récit demeure volontairement brut. Si bien que cela donne l'impression au téléspectateur de se retrouver immergé dans cette unité, témoin privilégié de ce qu'il s'y passe, sans que la vie des soldats n'en soit troublée ; comme si les scénaristes se contentaient retranscrire une ambiance, sans oser l'altérer ou la romancer pour une adaptation à l'écran.

Ce ton quasi-documentaire est consciencieusement travaillé et constitue un des attraits majeurs de Generation Kill. Cela renforce son réalisme et assoit sa crédibilité. L'organisation de l'armée américaine, et plus spécifiquement les décisions de ses cadres, sont dépeints sous un jour très critique. Chaque épisode prend soin de relater les incohérences et les impréparations manifestes qui apparaissent plus criantes au fil du conflit. Pour autant, la caméra ne nous impose pas un point de vue (même s'il est difficile d'échapper à une prise de position politique lorsque l'on traite d'un sujet aussi sensible) : elle nous relate des faits bruts, interprétés à la lumière du kaléidoscope de réactions si diverses des différents soldats, entre tirades pseudo-profondes carrément absurdes et pensées qui, durant un bref instant, traduisent une lucidité presque glaçante, dépeignant parfaitement toute l'ambiguïté de la situation à laquelle ils sont confrontés. Ce traitement, formellement neutre en apparence, mais pour autant très engagé dans la représentation donnée du sujet traité, peut sans doute dérouter de prime abord. En effet, nous ne sommes pas dans une fiction classique. Ce sont les fragments d'une histoire plus large qui nous sont montrés ; la narration s'efface presque devant les évènements.

Au-delà du récit d'une guerre, Generation Kill est aussi une histoire d'hommes. La mini-série réussit à dresser un tableau nuancé et surtout humain d'une galerie riche de personnages aux caractères très différents, portrait songeur d'une génération ayant perdu ses repères et qui apparaît quelque peu à la dérive. L'ensemble est bien portés par un casting très solide. Parmi eux, on retrouve un habitué du petit écran, Lee Tergesen (Oz, et une foule d'apparitions en guest-star dans tout un tas de séries), qui incarne le journaliste, l'observateur extérieur qui se contente de noter les évènements ; c'est à travers sa plume que nous sera ensuite contée l'histoire. A ses côtés, comme je l'ai dit précédemment, Alexander Skarsgård (dans un rôle qui le conduira à True Blood, diffusé sur la même chaîne) joue, de façon très convaincante, un des piliers de l'unité, le sergent Brad Colbert, un vétéran de l'Afghanistan, toujours très (trop) professionnel, que les hommes surnomment Iceman. A travers lui s'illustre une forme d'ambivalence propre à la série : entre froideur de la guerre et intermèdes plus légers. En effet, il forme un duo semi-comique avec le conducteur de leur véhicule armé, le caporal Person (James Ransone), dont le flot de paroles ne semble jamais pouvoir se tarir. Ces deux personnages constituent l'un des repères principaux du téléspectateur, équilibrant le ton d'ensemble de la série. Leur unité est dirigée par un jeune officier très compétent, Nathaniel Fick (Stark Sands), mais confronté quotidiennement à l'absurdité des ordres qu'il reçoit de ses supérieurs. Il est la liaison et, en fin de compte, le tampon, entre des commandants déconnectés des exigences et de la réalité du terrain et des soldats mécontents des consignes données.

Bilan : Au final, Generation Kill est une efficace mini-série qui raconte sous la forme d'un quasi-documentaire la chronique d'une guerre. Un effort de réalisme conséquent est fait tout au long d'un récit qui reste rigoureux et détaillé en anecdotes. La caméra propose des images brutes, sans recul, parvenant à saisir toute l'ambiguïté des situations. Sans pré-jugement, tout un ensemble d'informations et d'opinions les plus diverses sont transposées à l'écran. Au téléspectateur de faire le tri, même si la fiction, pointant toutes les défaillances et failles de l'armée américaine, est forcément orientée politiquement. Une fois que l'on s'est familiarisé avec les principaux personnages (au début, j'avoue avoir été un peu perdue), on se glisse facilement à leurs côtés. Ici pas de portrait manichéen, ni de protagonistes unidimensionnels, seulement une évolution dans les eaux troubles et déshumanisantes de la guerre, pour une réflexion tant sur cette dernière que sur cette génération troublée envoyée au front. Generation Kill est ainsi une chronique désabusée d'un conflit moderne, conférant au téléspectateur le rôle de témoin privilégié des évènements.

NOTE : 8/10

La superbe scène finale, où les soldats visionnent une vidéo condensant les moments marquants de leur guerre, résume parfaitement l'ambiguïté de la série :

La chanson s'intitule "The man comes around" de Johnny Cash.

07:27 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : generation kill, hbo, alexander skarsgård | ![]() Facebook |

Facebook |