09/06/2010

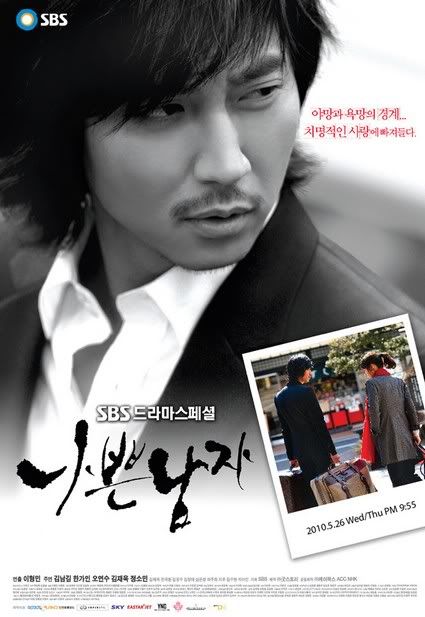

(K-Drama / Pilote) Bad Guy : un élégant thriller très sombre

En ce mercredi asiatique, je vais vous présenter un drama qui tranche avec les différentes déclinaisons de comédies romantiques de ces dernières semaines. Diffusée par SBS les mercredi et jeudi, depuis le 26 mai 2010, Bad Guy devrait compter 20 épisodes. Il s'inscrit dans un autre créneau également très apprécié de la télévision sud-coréenne, celui de la vengeance. Si l'aspect sentimental ne disparaît jamais complètement d'un tel drama, la série se réapproprie également les codes scénaristiques du thriller, distillant un suspense des plus prenants en posant ses intrigues. Comme vous connaissez mon inclinaison naturelle pour ce type de fiction, vous devinez que j'étais très impatiente de découvrir le résultat ; d'autant que la campagne de promotion autour de la série laissait entrevoir d'intéressantes choses, ainsi que des images à l'esthétique soigné.

Thriller à l'ambiance intrigante, Bad Guy n'en part pas moins sur les bases les plus classiques qui soient à la télévision sud-coréenne, en déclinant la thématique de la vengeance à partir de ressorts très connus. Tous les ingrédients du genre sont là : une famille puissante détenant un Chaebol, des tragédies ayant façonné les personnages dans l'enfance et des comptes à solder de la plus implacable des manières, l'ensemble posant les bases d'une revanche destructrice impitoyable.

La genèse de ces futures tragédies s'est logiquement déroulée très tôt, dans le sang d'un autre drame. Le patriarche de la famille Hong, qui détient le puissant groupe Haeshin, avait eu un enfant hors-mariage. Un fils, qu'il fit recherché par ses hommes. Ces derniers revinrent avec un jeune garçon, Gun Wook, arraché sans ménagement à sa famille et intégré de fait au sein des Hong. Mais après un bref temps d'ajustement, des tests ADN révélèrent que Gun Wook n'était pas ce fils caché. Le vrai Tae Sung Hong fut finalement retrouvé. Il prit alors la place de Gun Wook, tandis que ce dernier était rejeté sans ménagement hors de la maisonnée (au sens propre du terme). Ses vrais parents furent alors appelés pour venir le récupérer. Malheureusement, en arrivant sous un temps apocalyptique, ils eurent un terrible accident de voiture. De ce gâchis orchestré par les puissants dont lui et sa famille ne furent que des victimes collatérales, Gun Wook en aura gardé un ressentiment qui se sera peu à peu changé en une haine profonde envers les Hong, se fortifiant au fil des ans. Devenu adulte, jouant les doublures/cascadeurs devant les caméras cinématographiques, il est désormais décidé à employer tous les moyens pour détruire ce clan.

En parallèle, tournant également autour de cette riche famille, Moon Jae In est conseillère dans le domaine de l'art. Son activité professionnelle l'amène à fréquenter les Hong, et à se lier notamment d'amitié avec la plus jeune fille, Mo Ne, dont la main est déjà promise à un financier bien plus âgé qu'elle. Ambitieuse, Jae In est une pragmatique qui rêve d'accéder à un certain statut social en jetant son dévolu sur de riches héritiers. C'est comme cela qu'elle va croiser la route de Gun Wook.

Bad Guy nous dévoile progressivement cette situation de départ, en adoptant un choix narratif au final plutôt avisé. En effet, les scénaristes refusent de donner toute l'histoire "clef en main" aux téléspectateurs, comme le choix de la facilité aurait pu le justifier, casant un premier quart d'heure, larmoyant à souhait, qui aurait permis de situer chaque personnage. Au contraire, le drama opte pour une voie plus subtile, et moins directement accessible, en débutant l'histoire dans un présent où les projets de chacun sont déjà à l'oeuvre. Bad Guy nous plonge donc immédiatement, sans explication particulière, dans le quotidien des divers protagonistes, misant sur une ambiance faisant la part belle au mystère et au suspense. Peu à peu, tout va s'assembler sous nos yeux et révéler un toutélié des plus intrigants, nourrissant opportunément la paranoïa du téléspectateur qui se laisse facilement prendre au jeu.

Le procédé de narration est classique, mais s'avère assez opportun en l'espèce : les scénaristes décident d'utiliser le recours aux flash-backs. Ils dévoilent ainsi peu à peu les motivations qui se cachent derrière le tableau des rapports de force prenant progressivement forme sous nos yeux. Certes, cette méthode peut initialement quelque peu déstabiliser, car on a l'impression de prendre en cours de route une intrigue déjà commencée, naviguant tout d'abord à vue et peinant à identifier les vrais enjeux. Une forme de responsabilisation du téléspectateur s'opère : ce dernier doit interpréter et parfois extrapoler sur le sens de certains regards ou de paroles échangés. En ce sens, Bad Guy accroche et nécessite tout de suite toute notre attention, nous encourageant à nous poser des questions. De plus, a posteriori, une fois le visionnage des deux premiers épisodes effectué, la façon dont les pièces du puzzle s'emboîtent progressivement se montre assez efficace, confirmant la curiosité du téléspectateur et permettant d'asseoir l'ambiance assez sombre de la série.

Ainsi, si cette construction narrative nous laisse dans un premier temps plutôt dans l'expectative, elle prouve par la suite tout son bienfondé et laisse entrevoir une certaine maîtrise de leur sujet par les scénaristes, ce qui peut inciter à l'optimisme pour la suite.

En choisissant de poser d'abord l'ambiance globale du drama, chargée de mystères et de tensions, avant de proposer des explications, Bad Guy réussit à tout d'abord capitaliser sur le ton très sombre, donné dès la première scène, où une jeune femme, manifestement effrayée par quelqu'un dont on ne distingue pas le visage, se retrouve acculée sur le toit d'un immeuble d'où elle glisse. Elle est tuée par sa terrible chute, la police, après enquête, concluant au suicide. Illustration de cette volonté des scénaristes d'interpeler le téléspectateur, lui laissant le soin de faire ses propres déductions par lui-même, ce n'est qu'au cours du deuxième épisode que nous sera révélé qui était cette jeune femme et qu'elle était son lien avec ce qui joue dans le drama.

Ainsi, Bad Guy s'impose tout d'abord par son atmosphère intrigante. Les scénaristes préfèrent dans un premier temps suggérer, avant de consacrer ou expliciter une situation. Le traitement des personnages rejoint un style similaire : ces derniers révèlent peu d'eux-mêmes, laissant aux évènements le soin des les installer. L'exemple le plus flagrant est sans doute la façon dont Gun Wook est présenté. Les scénaristes usent et abusent à son égard du stéréotype du personnage froid/mystérieux/stoïque. Si dans certaines fictions, cela pourrait finir par être très lourd, heureusement, ici, l'acteur principal, Kim Nam Gil, a naturellement une présence forte à l'écran sans avoir à en faire plus.

L'atout de Bad Guy est aussi de réussir à captiver le téléspectateur très rapidement pour le sort de personnages pour la plupart antipathiques aux premiers abords, ou du moins dont les comportements ou les motivations ne sont pas toujours des plus reluisantes, même si tous conservent une part de non-dits et d'ambivalences des plus troublantes. La douce innocence, teintée de naïveté de Mo Ne, ne permet pas d'occulter cette impression que nous nous retrouvons projetés dans une fosse aux lions, où les ambitions et les rancoeurs de chacun dictent leurs attitudes et les conduisent à suivre une philosophie de vie dans laquelle ils sont prêts à (presque?) tout pour parvenir à leurs fins. Pour autant, au-delà de ce premier contact assez sombre qui contribue à donner le ton de la série, il est bien difficile de cataloguer les différents protagonistes. Si chacun a son côté sombre, derrière ce masque, on décèle des personnalités plus complexes que cette image de façade. Les carapaces se brisent d'ailleurs à plusieurs reprises, apportant une dimension plus humaine qui nuance les positions.

Evoquer l'effort de subtilité des scénaristes ne doit pas cependant masquer les quelques excès dans lequel ils n'hésitent pas à verser à plusieurs reprises. Bad Guy est une série assez noire, forgée sur des tragédies, il est donc logique d'y retrouver une part de mélodrama au travers de quelques scènes déchirantes. S'ils observent tout d'abord une certaine sobriété, aidés par cette volonté de ne pas trop en révéler immédiatement, au cours du second épisode, les scénaristes ne résistent pas toujours à la tentation de trop en faire. La série bascule en effet parfois dans du mélodramatique lacrymale un brin excessif, symbolisé par un passage de flash-back : la mise en scène de la mort des parents de Gun Wook. L'accident est provoqué par le chien adoré du gamin qui laisse échapper la laisse parce qu'il attendait depuis des heures sous la pluie, avec une entaille de 30 cm dans le dos causée par une chute à travers une vitre... Certes, cela explique bien des choses sur son état mental 20 ans après les faits, mais disons que le désir de vengeance aurait parfaitement pu se justifier sans animal domestique, ni accident se déroulant sous les yeux de Gun Wook...

L'autre reproche pouvant peut-être être adressé à ces deux premiers épisodes, mais que le temps va logiquement résoudre, c'est un problème de cohésion, issu de l'impression de suivre deux histoires parallèles à la tonalité assez différente. En effet, d'une part on assiste aux premiers pas vengeurs de Gun Wook et on s'immisce dans la vie de la famille Hong, d'autre part, on suit l'aspirante à un beau mariage, Moon Jae In, dans son propre quotidien. Il y a un certain déséquilibre entre les enjeux et l'importance respective de ces deux storylines qui entraîne des ruptures de rythme au sein des épisodes. Elles se croisent seulement à l'insu des deux protagonistes principaux; et il faut attendre le final de l'épisode 2 pour voir enfin la série devenir un tout, où toutes les intrigues sont réunies. Cette construction-là ne fonctionne donc pas toujours, mais ce problème ne devrait plus se poser à l'avenir.

Intrigant et prenant sur le fond, Bad Guy se révèle en plus particulièrement classe sur la forme. En effet, ce drama propose dans l'ensemble de belles images, efficacement mises en valeur par une réalisation soignée et agrémentées de quelques jolis plans du plus bel effet. Cela donne au final un bel esthétique d'ensemble qui sert le contenu de la série. La bande-son s'inscrit dans une perspective similaire : Bad Guy propose une belle OST, avec quelques chansons d'ambiance assez mélancolique, parfaites pour capter l'essence du drama, et une musique au piano entraînante qui dynamise considérablement les scènes de clash et dont le téléspectateur est vite fan.

Le casting confirme tout le bien que l'on pouvait en penser sur le papier. Charismatique à souhait, Kim Nam Gil (Queen Seon Duk) réussit parfaitement à imposer à l'écran un personnage principal relativement stoïque. Han Ga In (Witch Amusement) incarne avec une certaine fraîcheur Moon Jae Ni et ses plans de mariage avec héritiers. Du côté de la famille Hong, la fratrie est également bien représentée. La toujours solide Oh Yun Soo (The Queen Returns, Bittersweet Life, Jumong) est la soeur aînée, la méfiante et très intense Tae Ra. Jung So Min joue la douce Mo Ne. Enfin, Kim Jae Wook (Coffee Prince) est l'explosif et versatile Tae Sung.

Bilan : S'ils ne sont pas dépourvus de quelques maladresses, ces deux premiers épisodes remplissent efficacement leur mission première : aiguiser la curiosité et l'intérêt du téléspectateur, et poser l'ambiance globale de la série. Bad Guy est un thriller sombre et intrigant, où les motivations des personnages gardent une part de mystère et où le protagoniste principal est entouré d'une aura inquiétante qui s'accentue au fil des épisodes. Cette atmosphère froide mais intense captive rapidement l'attention. Prenant sur le fond, Bad Guy séduit également sur la forme, où son esthétique, comme sa bande-son assez inspirée, révèlent un certain standing appréciable.

NOTE : 7/10

La bande-annonce de la série :

16:13 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : k-drama, bad guy, sbs, kim nam gil, han ga in, kim jae wook, oh yun soo, jung so min | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2010

(Pilote UK) Pulse : horreur sanglante à la croisée du médical et du fantastique

Je vous ai déjà parlé de mes divers traumatismes téléphagiques liés à des fictions estampillées horreur, arrivées on-ne-sait-comment à se frayer un chemin jusqu'au petit écran de ma télévision. La curiosité sériephile est parfois à ce prix. J'espérais cependant en avoir fini pour l'année avec l'horreur médicale après le visionnage de Coma il y a quelques mois (vrai drama d'horreur : un régal pour les amateurs du genre). Mais BBC3 ne m'a pas écouté. Elle a développé un projet se déroulant dans un hôpital (encore !), agrémenté d'effusions d'hémoglobine et même d'apparition de "dead people" : Pulse. Cependant, la tension et ce flirt avec le gore ne nous plongent pas dans de la pure horreur d'épouvante (à la différence de Coma). La série capitalise plutôt sur une ambiance inquiétante, un peu dans la lignée de Au-delà du réel ou Kingdom Hospital. Quelques frissons, mais pas trop non plus.

Pulse s'inscrit dans la "saison des pilotes" qu'affectionne la chaîne anglaise ; c'est-à-dire qu'elle diffuse à son antenne plusieurs pilotes (trois pour être précis), des "séries potentielles" dont elle lèvera ensuite l'option et commandera une saison entière... ou pas... avec plus ou moins de réactivité (cf. la fameuse jurisprudence Being Human), suivant les audiences, les réactions des critiques, du public. Donc, ce pilote n'est pas encore une série, mais, pris en charge par le scénariste Paul Cornell (à qui l'on doit notamment le double épisode marquant de la saison 3 de Doctor Who, Human Nature/The Family of Blood), il affiche incontestablement des idées qui, si elles restent encore à affiner, paraissent bien intéressantes. Si BBC3 venait à confirmer le projet, une première saison serait diffusée en 2011.

Pulse se déroule au sein d'un hôpital privé, l'archétype du lieu où tous les fantasmes horrifiques sont permis. Hannah Carter, étudiante en médecine, y revient sur les traces professionnelles de sa mère, dont le décès est encore récent, en reprenant sa formation dans l'établissement hospitalier universitaire au sein duquel cette dernière officiait. La jeune femme avait pris une pause nécessaire après avoir perdu ses nerfs au cours d'une opération qui a mal tourné. Encore fragile, elle n'est pas certaine d'être prête à faire face à la pression d'un job très concurrentiel et aux implications émotionnelles qu'entraînent ses patients.

Ses craintes se confirment, se changeant en doutes sur ses capacités, lorsque, lors de sa première consultation, il lui semble voir des formes bouger sous la peau d'un patient. Elle s'inquiète, de plus en plus troublée. Souffre-t-elle d'hallucinations ? Craque-t-elle à nouveau nerveusement ? Mais sa logique la conduit à creuser d'autres pistes, un brin plus rationnelles, mais tout aussi inquiétantes. Que fait-on réellement subir à son patient ? A quoi renvoie ses opérations chirurgicales à répétition sur un cas dont on ne s'explique pas que l'homme soit encore vivant ? Et comment interpréter le comportement de son ex-petit ami, chirurgien tiitulaire dans cet hôpital ?

Il se passe des choses étranges, dans cet hôpital, qui ne sont manifestement pas seulement issues de l'imagination de Hannah. Qu'est-ce qui est réellement en cours derrière ces murs ? Quelles expériences défiant et repoussant les limites de la raison et la science y sont menées en secret ?

Dès les premières minutes, entre plans de caméra tremblants et musique de circonstance, le ton de Pulse est donné : il s'agit d'une série d'ambiance. Nous sommes dans de l'horreur qui se bâtit sur le suggestif, manipulant et exploitant le ressenti du téléspectateur, l'invitant à se prendre au jeu en s'immergeant dans cette atmosphère nerveuse, chargée d'une insécurité diffuse. On ne sait ce qui peut surgir au détour d'un couloir ; mais l'important réside surtout dans le fait que l'on s'attend au pire, glissant subrepticement dans une sourde paranoïa, se surprenant à s'arrêter suspicieusement sur le moindre détail en apparence (et parfois réellement) anecdotique.

Ce suggestif nourrit la tension du téléspectateur, l'intriguant et le préparant au basculement véritable à venir dans des scènes d'horreur. Car le pilote va crescendo, encourageant d'abord le malaise de l'héroïne et, par ricochet, celui du téléspectateur. Puis, peu à peu, à mesure que les sujets d'inquiétude se précisent, la série s'affirme dans le créneau de l'horreur fantastique/médicale, exploitant ce riche terreau des classiques cauchemardesques rattachés à ce lieu. Une question tourne en boucle, devenant chaque minute plus oppressante : que se passe-t-il derrière les portes closes de ces couloirs d'un blanc trompeusement immaculé ?

De la même façon, à mesure que les menaces se matérialisent, l'épisode développe un autre caractère de l'horreur télévisée, versant dans un gore qui trouve parfaitement sa place dans un hôpital. La série s'offre ainsi quelques passages sanguinolents à souhait, de plus en plus marquants : après avoir débuté sur la table d'opération, ces scènes se finissent par des découpages d'assaillant mort/vivant à la scie électrique dans les couloirs de la morgue. Ce recours au registre du gore contribue à accroître l'impression de malaise du téléspectateur, mettant ses nerfs à rude épreuve.

Si on se laisse facilement gagné par cette atmosphère nerveuse et oppressante, située à l'intersection floue de la science et du fantastique, tout n'est pas parfait. Mais une chose est sûre : les créateurs se sont investis et ont eu à coeur d'essayer de faire de Pulse une série avec son identité, sa marque de fabrique et un ton qui lui est propre. Si, sur le fond, ce pilote se réapproprie avec un certain succès, mais sans trop de prises de risque, les ficelles classiques de l'horreur en milieu médical, on perçoit également une volonté - pas toujours bien concrétisée - de bien faire sur la forme.

Le réalisateur tente ainsi beaucoup. Des initiatives qui n'apparaissent pas toujours opportunes, un peu trop artificielles parfois, mais qui ont le mérite d'exister. Des passages filmés la caméra tressautant à l'épaule jusqu'aux plans plus ou moins droits ou en retrait, ce pilote est parsemé de nombreux essais. Certes, ces expériences ont une réussite variable. Mais, en dépit de quelques maladresses, le but est atteint : jamais le téléspectateur ne se départit du sentiment de trouble qui émane à dessein du style ainsi créé. Au final, la forme permet de véritablement asseoir Pulse dans son registre horrifique aussi efficacement que les débauches d'hémoglobine.

Bilan : Se situant au croisement incertain du scientifique et du fantastique, Pulse s'inscrit dans une tradition d'horreur médicale, agrémentée d'une touche gore qui lui permet de conforter l'ambiance nerveuse et tendue qu'elle réussit à créer. L'univers hospitalier est efficacement introduit, tout comme les protagonistes. L'épisode peut se visionner seul et le twist final constitue un honnête cliffhanger qui esquisse d'intéressantes promesses pour la suite (si suite il y a). L'ensemble est porté par le dynamisme enthousiaste de ses créateurs, qui témoignent d'une envie de tenter et d'expérimenter. Ce n'est pas toujours pleinement maîtrisé, parfois un peu brouillon, mais le téléspectateur se laisse facilement prendre au jeu et gagner par l'atmosphère ainsi créée.

Au vu du potentiel que laisse entrevoir ce pilote, je serais curieuse de découvrir une saison complète de cet acabit. Les communiqués de presse de BBC3 sont à surveiller !

NOTE : 6,5/10

La bande-annonce du pilote :

19:07 Publié dans (Pilotes UK) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, pulse, claire foix, stephen campbell moore, gregg chillin, ben miles, matti houghton, caroline goodall, alan williams | ![]() Facebook |

Facebook |

05/06/2010

(Bilan) Petit état des lieux de la saison 2009-10 sur les grands networks US

Tordons le cou aux idées reçues : je n'ai rien contre les grands networks américains, encore moins contre leurs séries. Certes, après une tendre lune de miel initiatique qui aura duré une bonne décennie, notre relation s'est quelque peu dégradée. Quantitativement parlant, leur part dans mes programmes téléphagiques n'a cessé de décroître au cours de ces quatre dernières années. L'émergence de nouvelles puissances n'y est certes pas étrangère ; mais il faut bien se dire aussi que si j'ai traversé un océan supplémentaire pour aller jusqu'en Asie, c'est aussi parce qu'une partie de la production américaine (hors câble) ne me suffisait plus, ne m'apportait plus ce que j'attendais du petit écran. Cependant, si je parle assez peu de ces séries sur ce blog, ce n'est pas forcément que je ne les regarde pas, c'est aussi un choix éditorial : je considère qu'il existe suffisamment de très bonnes critiques dans la blogosphère francophone les concernant.

Reste que le mois de juin s'ouvrant, le soleil et le ciel bleu se rappellent à notre bon plaisir. C'est summertime comme le dit Ladytelephagy, l'heure des séries-cocktails, rafraîchissantes et chaleureuses (en résumé, c'est la période dorée de USA Network). Et donc, en parallèle, cette transition vers la prochaine saison nous fait nous arrêter un instant pour regarder en arrière. C'est bien connu, le téléphage est un passioné à l'organisation pointue : il aime ses classements, ses bilans. Il va donc s'efforcer de tirer quelques enseignements de cette année sériephile 2009-2010 qui s'achève sur les grands networks US.

Les questions existentielles se succèdent alors : Qu'ai-je suivi, qu'est-ce que j'ai aimé, détesté, oublié ? Quelle(s) série(s) retenir de cette saison qui ne fut pas particulièrement transcendante ? Quelle est la nouveauté qu'il ne fallait pas rater en septembre dernier ? Quelle est celle si vite oubliable que je n'ai plus souvenir de l'avoir testée ? Quels sont les grands buzzs que j'ai (encore) ratés ?

Avant de s'atteler aux différents bilans d'ensemble et de rédiger de longues critiques "constructives" (que j'essaierai de vous proposer tout au long de l'été), voilà donc ma vision synthétique de la saison 2009-2010... Cela n'a rien d'exhaustif, ni de très rigoureux, mais voici ce que ma mémoire téléphagique très biaisée a retenu. (C'est un peu plus décalé que mes billets habituels, ne m'en veuillez pas, il fait 30°, c'est la pause-détente.)

Les nouveautés de la saison sur les grands networks US :

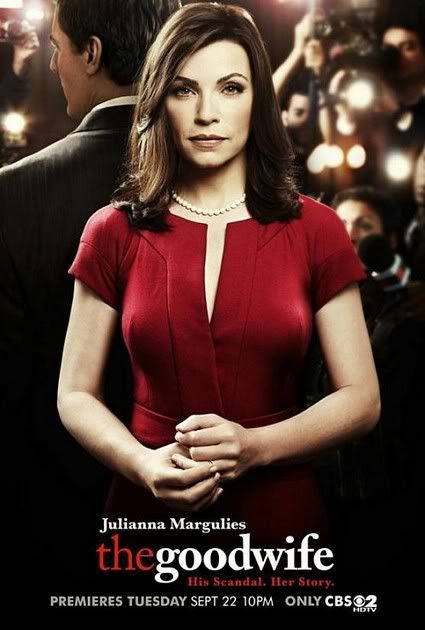

Le vrai (legal) drama réussi qu'il ne fallait pas rater : The Good Wife.

La résurrection du teen-show attachant : Life Unexpected.

La saga familiale que tu as envie de regarder juste pour son casting : Brothers & Sisters Parenthood.

La nouveauté dont le buzz ne s'explique rationnellement que parce que les téléspectateurs doivent couper le son de leur télévision : Glee.

La touche bit-lit version The CW (non interdite aux moins de 16 ans - pour l'inverse s'adresser à HBO) : The Vampire Diaries.

Le rip-off mythologique déjà oublié : Flash Forward.

Le remake de trop qui a détruit le mythe des lézards : V.

Le remake de trop que tu n'as pas regardé de toute façon : Melrose Place.

Le spin-off inutile qui prouve qu'il y a vraiment quelque chose de cassé au royaume des dirigeants des grandes chaînes US : Criminal Minds:Suspect Behaviour NCIS L.A. (Criminal Minds: Suspect Behaviour a déjà réservé la place pour la saison prochaine)

La comédie qui est, paraît-il, super mais que tu as ratée parce que tu ne regardes pas les comédies : Community.

Les séries qui avaient déjà quelques saisons derrière elles :

L'Apocalypse m'a tuer : Supernatural, saison 5.

La série dont il fallait juste regarder le season finale : Fringe, saison 2.

La série que tu regrettes d'avoir abandonné à cause du season finale : Grey's Anatomy, saison 6.

La série que tu ne regrettes pas d'avoir abandonné, tant pis pour le series finale sur lequel tu as été spoilée sans rien demander en plus : Lost, saison 6.

La série que tu as abandonnée depuis longtemps, et dont même le series finale ne t'intéresse pas : 24, saison 8.

Les séries que tu regardes juste pour la discussion "séries" de la machine à café au boulot... Un épisode sur deux : The Big Bang Theory, saison 3.

... Un épisode sur trois : How I Met Your Mother, saison 5.

Les séries dont tu as laissé la diffusion filer mais qui vont être tes devoirs de vacances d'été afin de les rattraper d'ici septembre : House, saison 6 ; Brothers & Sisters, saison 4.

Les séries tombées au champ d'honneur du cap de la deuxième saison, que tu as abandonnées sans faire exprès mais que tu ne rattraperas pas : The Mentalist, saison 2 ; Castle, saison 2.

La série dont tu as appris qu'elle était encore diffusée le jour de l'annonce de son annulation : Heroes, saison 4.

Et vous, que retiendrez-vous de cette saison 2009-2010 ?

12:53 Publié dans (Bilans), (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : the good wife, life unexpected, parenthood, glee, vampire diaries, flash forward, v, melrose place, supernatural, fringe, grey's anatomy, lost, 24 | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2010

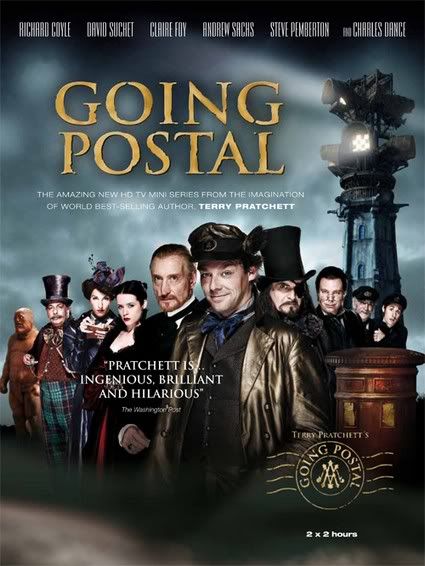

(Mini-série UK) Terry Pratchett's Going Postal : les Annales du Disque-Monde

En début de semaine (les 30 et 31 mai), Sky One portait à l'écran une nouvelle adaptation issue des célèbres Annales du Disque-Monde, ensemble de romans hilarants, qui offrent un plongeon grisant dans une fantasy burlesque et animée, écrites par l'écrivain britannique Terry Pratchett. Going Postal (Timbré en version française) est la troisième incursion télévisée dans les méandres agitées du Disque-Monde. Construite sur le même format que les précédentes, Hogfather (2006) et The Colour of Magic (2007), il s'agit d'une mini-série composée de deux parties de 90 minutes chacune, monopolisant donc deux soirs à la suite la chaîne câblée.

La grande amatrice de fantasy que je suis - doublée d'une téléphage compulsive - attendais avec beaucoup d'impatience Going Postal, même si les précédentes transpositions à l'écran de l'univers de Terry Pratchett avaient pu me laisser des impressions mitigées. La réserve initiale laissée par Hogfather avait cependant été effacée par The Colour of Magic qui avait su retranscrire avec une certaine réussite cette magie teintée d'émerveillement qui émane des romans d'origine.

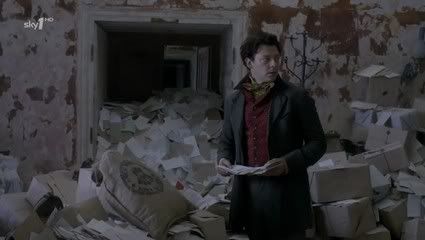

Le héros dont Going Postal nous conte les aventures porte le nom - improbable - de Moist von Lipwig. Habile manipulateur doté d'un esprit très vif , ce dernier s'est construit une vie d'arnaques et de fraudes diverses et variées. De la vente maquillée d'un vieux cheval boîteux jusqu'à forger des faux bonds du trésor qui précipiteront les instituts monétaires dans la crise financière, ce cher Moist a rapidement excellé dans une carrière dont il maîtrise à présent tous les rouages. Ou du moins, pensait les maîtriser. Car, un jour, l'escroquerie de trop entraîne son arrestation. Avec un tel passif, il est condamné à mort par pendaison. La sentence est aussitôt exécutée, en public... mais il se réveille devant le seigneur des lieux. Lord Vetinari lui propose alors un curieux marché : la mort ou bien remettre sur pied le service postal d'Ankh-Morpork. Ce service, moribond, s'est mué en archives des lettres initialement en transit ; son existence-même a été oubliée par les habitants d'une ville où le système des "clacks" exerce désormais un monopole sur l'ensemble des communications.

Le défi à relever est de taille, mais Moist estime pragmatiquement que cela reste préférable à la mort. Flanqué d'un Golem, Mr Pump, qui fait office de surveillant imperturbable - et, surtout, incorruptible -, il découvre cependant rapidement que le challenge pourrait se révéler plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Les différents postiers qui l'ont précédé ont tous connu une fin tragique prématurée, dans des circonstances bien mystérieuses. Mesurant avec effarement l'étendue des ruines du service, Moist va devoir faire appel à toutes ses ressources pour redresser la situation et espérer sortir vivant du bureau de Poste.

Pour l'aider dans sa tâche, il est assisté des deux derniers employés du service : Tolliver Groat, un vieil homme fidèle rêvant de promotion, et le jeune Stanley Howler, un collectionneur compulsif de cette dangereuse addiction (!) que constituent les épingles. Face à lui, la compagnie des "clacks" est gérée avec autoritarisme par l'amoral Reacher Grit, inquiétant entrepreneur borgne. Ce dernier entend bien conserver le monopole qu'il détient et voit d'un très mauvais oeil l'arrivée d'une concurrence. Devant la confrontation qui s'annonce, c'est la troublante Adora Belle Dearheart, la régisseuse du Gollem Trust qui rêve de se venger de Reacher Grit, qui va sans doute s'ériger en arbitre.

Going Postal, c'est donc tout d'abord l'histoire d'une rédemption. Tout escroc qu'il soit, Moist n'a pas mauvais fond ; et si sa morale élastique ne l'a pas toujours conduit à faire les bons choix, il n'a jamais voulu consciemment causé du tort et n'a jamais vraiment réfléchi aux conséquences humaines de ses arnaques. A travers la réhabilitation du service public postal, c'est à sa propre réhabilitation à laquelle le téléspectateur assiste. Si on ne doute pas un instant de la résolution finale, tout l'attrait de la mini-série va résider dans les péripéties à surmonter pour y parvenir. Dans cette optique, Moist se révèle être un héros attachant, avec sa part de complexité et d'ambivalences. On suit avec un intérêt jamais démenti les lieux où le conduit son sens de l'initiative jamais pris au dépourvu (de l'ingénieuse invention des timbres, à la compétition avec les "clacks"). La résurrection du service postal ne pouvait d'ailleurs pas être confiée à des mains plus expertes que les siennes, tant cette mission semble nécessiter une réactivité constante, une bonne dose de flexibilité et un ingénieux pragmatisme, trois des qualités premières de notre héros-escroc.

Au-delà de l'affection que l'on éprouve rapidement pour les personnages, le charme opère sans difficulté sur la mini-série toute entière. Adoptant un rythme de croisière plaisant à suivre, elle transpose à l'écran la richesse de l'univers des Annales du Disque-monde, tout en en respectant l'esprit. On y retrouve donc une bonne dose d'humour ; le style de Terry Pratchett excelle en effet dans cet art du décalage et de l'inattendu, flirt constant avec un savoureux surréalisme. Going Postal est ainsi rythmée par des dialogues décalés, ponctués de réparties cinglantes. Elle s'anime au fil des situations incongrues mises en scène, recélant des petits détails les plus improbables (comme l'univers des collectionneurs d'aiguilles) qui forgent son identité.

J'ai vraiment apprécié l'effort fait pour recréer cette ambiance atypique qui règne dans les Annales du Disque-Monde. De ce point de vue, cette mini-série se révèle plutôt bien inspirée et les différents ingrédients se mélangent finalement de façon assez homogène. En adoptant un ton léger, elle propose un confortable récit d'aventures, dans lequel le téléspectateur trouvera aussi une bonne dose de rebondissements et un soupçon de faux suspense appréciable.

Se déroulant au sein d'une civilisation d'apparence post-moyen-âgeuse, on perçoit pourtant derrière ce décor classique de fantasy le reflet de notre société moderne et de ses préoccupations. Alors qu'Ankh-Morpork porte les premiers stigmates d'une entrée dans l'ère de l'industrialisation, à travers le mécanisme des "clacks" et de ses tours télégraphiques, Going Postal aborde, par la métaphore, des thématiques aux accents très actuels. La modernité, et plus précisément tout l'enjeu des télécommunications, symbolisé par la lutte entre les deux entreprises, sont bien entendu au coeur du récit. On peut voir dans le réseau de "clacks", qui abolit les distances - mais qui s'enraye aussi fréquemment (sympathique clin d'oeil) -, une version d'internet façon Disque-Monde. La mini-série lui emprunte même une partie de son champ lexical, lorsqu'il est question de "pirater" le signal émis par ses tours. Les remarques, voire les critiques, émises à l'encontre du système trouvent d'ailleurs un écho particulier dans notre réalité moderne. Si le format trop court de Going Postal l'empêche d'approfondir ces thèmes comme le roman d'origine avait pu prendre le temps de le faire, les parallèles demeurent, rappel appréciable de l'universalité de certains enjeux. Le cadre global de fantasy et le merveilleux qui en émane n'interdisent pas à la fiction de proposer aussi ses propres réflexions sur notre société actuelle. La métaphore demeure un outil prisé.

La richesse de Going Postal se retrouve également dans la forme ; Sky One s'était financièrement donné les moyens de ses ambitions, l'objectif est réussi car l'investissement se voit à l'écran. Il y a un même souci de transposition du merveilleux de l'univers du Disque-Monde. Les reconstitutions en costumes sont assez soignées ; et Ankh-Morpork s'anime sous nos yeux. Certes, l'histoire ne prête pas vraiment à une débauche d'effets spéciaux - The Colour of Magic était dans cette perspective logiquement beaucoup plus spectaculaire -, le style reste donc assez sobre. Mais la fluidité de la narration n'est jamais remise en cause ; on finit même par s'habituer aux figés Golems, transposition des robots au Disque-Monde.

La réalisation est de très bon standing, avec un certain nombre de jolis plans d'ensemble et une belle image, donnant parfois un peu l'impression de feuilleter les pages d'un conte ou autre récit fantastique. La bande-son accompagne parfaitement l'histoire. Et, cherry on the cake, il y a même un petit rythme musical récurrent qui se révèle des plus entraînants !

Enfin, pour porter l'ensemble, le casting est à la hauteur des attentes. Richard Coyle (Coupling, The Whistleblowers) s'investit pleinement dans son personnage pour incarner, avec énergie et un certain charisme, Moist von Lipwig ; Claire Floy (Little Dorrit) met en scène avec classe la froide rage d'Adore Belle Dearheart. Charles Dance (Bleak House) joue un imperturbable Lord Vetinari, et David Suchet (aka Hercule Poirot), un machiavélique Reacher Gilt. A leurs côtés, on retrouve Marnix Van Den Broeke, Steve Pemberton, Andrew Sachs, Ian Bonar ou encore Tamsin Greig. Et, petit bonus à classer dans les anecdotes sympathiques : Terry Pratchett effectue même un passage éclair sous les traits d'un postier, une brève apparition qui constitue un bel hommage.

Bilan : Going Postal est au final une mini-série très plaisante à suivre. Le téléspectateur est rapidement charmé par l'ambiance unique transposée des Annales du Disque-monde. C'est un délicieux mélange indéfinissable de merveilleux, d'aventures, de surréalisme, saupoudré d'un soupçon d'innocence qui emprunte à la sphère des contes. A la croisée des genres, reprenant des codes scénaristiques du fantastique comme du western, Going Postal propose une fable sur la modernité et les moyens de communication, qui se suit avec plaisir. En dépit de quelques longueurs, il est impossible de bouder son plaisir : on se laisse emporter de bonne grâce par le souffle de merveilleux qui traverse cette fiction, pour passer un bon moment devant son petit écran.

NOTE : 8,5/10

La bande-annonce de la mini-série :

17:59 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sky one, going postal, terry pratchett, richard coyle, claire foy, david suchet, charles dance | ![]() Facebook |

Facebook |

02/06/2010

(K-Drama / Pilote) Call of the Country / Secret Agent Miss Oh : clash des extrêmes au sein des forces de l'ordre

Après le sucré rafraîchissant du mercredi asiatique de la semaine passée, changement de registre aujourd'hui avec de l'énergique, des cascades et des courses-poursuites. En effet, une touche policière se mêle aux ficelles de l'inévitable relationnel pointant entre les différents protagonistes de la nouveauté que je me propose de vous présenter : Call of my country (ou bien Call of the country, voire Secret Agent Miss Oh - que les "décideurs" se mettent d'accord une fois pour toute !). Diffusée sur KBS2 depuis le 10 mai 2010, il s'agit d'une série qui se situe un peu à la croisée des genres et des tonalités, difficile à cataloguer au terme de ces premiers épisodes.

Présenté initialement comme une comédie romantique, Call of the country est un drama s'intéressant à l'univers des forces de l'ordre. Son héroïne, Oh Ha Na, est une jeune policière en uniforme qui se situe en bas de la hiérarchie. D'un naturel explosif et spontané, elle est une as de la débrouille et n'a pas son pareil pour tenter d'exploiter à son profit les situations scabreuses qui se présentent, quitte à frôler la ligne jaune en ce qui concerne les règles éthiques de sa profession. Elle est d'autant plus encline à faire preuve d'une flexibilité opportune que sa situation n'est guère reluisante. Déjà endettée, elle doit également entretenir sa mère. Or cette dernière n'a pas son pareil pour faire disparaître en jeux d'argent ou produits miracles la moindre somme que sa fille ramène à la maison. Pour couronner le tout, Ha Na fréquente depuis quelques temps un jeune homme ; une relation qu'elle estime suffisamment sérieuse pour prendre elle-même l'initiative d'une demande en mariage, qui échoue de la plus humiliante des manières au cours du pilote. Les soucis s'accumulent donc sur le plan privé pour la jeune femme. Malheureusement, cette spirale contamine également sa vie professionnelle : un concours de circonstances va en effet la propulser dans de nouveaux ennuis inextricables.

Il faut dire que Call of the country n'a pas son pareil, au cours de ses deux premiers épisodes, pour mettre en scène des qui pro quo improbables et se délecter dans des coïncidences dont le doux parfum d'invraisemblance prête gentiment à sourire. Dans la plus pure tradition du genre, la série arrange une rencontre mouvementée entre son héroïne et un autre agent des forces de l'ordre, un responsable d'élite dans une agence de renseignements gouvernementale. Au-delà de l'inévitable clash de départ, qui les place immédiatement en porte-à-faux, il apparaît rapidement que tout les oppose. Perfectionniste et méthodique, Go Jin Hyuk accorde un respect scrupuleux aux règles et fait preuve d'une rigidité à des lieues de la souplesse morale de Ha Na. Leur conception de leur métier ne saurait être plus divergente. Mais le hasard, les plaçant à plusieurs reprises sur la route l'un de l'autre, va les conduire à faire un bout de chemin ensemble. Pour le meilleur... ou bien pour le pire ?

En résumé, ces premiers épisodes ne manquent pas de piment, alimentés par les différences de caractère entre les deux protagonistes, même si ces derniers ne font que s'y croiser à quelques reprises, chacun menant sa vie de son côté. Call of the country remplit ainsi une partie du contrat qui lui était assigné : exposer la situation de départ avec un punch et une énergie jamais démentis. En suivant les pas de l'héroïne, la trame narrative s'avère finalement être un mélange de quotidien familial fort compliqué et de vastes enquêtes policières en cours aux ramifications importantes, l'ensemble se rejoignant fatalement, au plus mauvais moment pour Ha Na. La jeune femme n'est évidemment pas au bout de ses peines, jonglant maladroitement entre ses différentes préoccupations, forcée de vivre dans un instantané qui ne lui réussit pas toujours.

Cependant, si le rythme est là, suffisamment accrocheur, le contenu ne suit pas toujours. Certes, l'aspect familial se décline au gré d'une comédie burlesque pas déplaisante à suivre, mais le volet policier s'avère plus difficile à cerner. L'exposé assez brouillon de la grande enquête peine à retenir l'attention du téléspectateur ; et les enjeux demeurent longtemps assez flous, semblant souvent parachutés au gré de l'évolution de l'intrigue.

Ces flottements narratifs ne sont peut-être que le symptôme d'un mal un plus profond : la difficulté de Call of the country à s'affirmer et à trouver son identité. En effet, au cours de ses deux premiers épisodes, la série opte pour une indécision prudente quant à sa tonalité globale. Elle picore entre les genres, alterne les tons, tente quelques expériences plus ou moins inspirées et, au final, se maintient dans une zone d'incertitude qui met à mal toute tentative de classement du téléspectateur. Si ce caractère un peu flou profite parfois à certaines fictions qui s'en tirent avec des résultats intéressants (cette année, Harvest Villa, par exemple), dans Call of the country, j'ai surtout eu l'impression que cela manquait de finition, un problème que le temps viendra peut-être corriger ultérieurement.

S'il est possible de laisser à la série le temps de gommer ce premier défaut, j'adresserai un second reproche, peut-être plus dommageable, à ce drama : sa difficulté à jouer sur l'affectif du téléspectateur. En effet, on peine à s'impliquer dans le devenir de personnages pour le moment très impersonnels. Si Ha Na parvient, logiquement, à tirer un peu son épingle du jeu, son sens de la débrouillardise ne manquant pas d'interpeller, les autres personnages demeurent trop en retrait. C'est flagrant pour celui qui est sensé incarner son vis-à-vis, Jin Hyuk, dont le côté stoïque et le sens poussé du devoir le rapproche trop d'un froid stéréotype pour que le téléspectateur ait envie de s'investir dans le personnage. Oui, il s'agit seulement un premier contact, mais trop de protagonistes paraissent unidimensionnels et monolithiques. Le petit éclair de folie impulsé par Ha Na ne suffit pas pour transmettre l'étincelle à ceux qui l'entourent.

En somme, on suit les débuts de Call of the country sans déplaisir, mais sans s'attacher. La réalisation n'offre pas de prise de risque particulière, de facture classique, tout en osant quelques mises en scène de certaines actions fantasmées par l'héroïne qui prêteront à sourire. La principale remarque formelle que je pourrais faire serait adressée aux responsables de la bande-son : ouvrir une série, même sur un autre continent, par une scène au cours de laquelle retentit le thème du générique de X-Files, c'est potentiellement glissant, même en Corée, surtout lorsque la thématique traitée en l'espèce n'a pas grand chose à voir avec la tonalité que cette musique donne à l'échange... (Sauf si l'on admet que l'opacité de l'agence de renseignements menant l'enquête pourrait s'assimiler au FBI.) Bref, si le drama se situe là dans la droite ligne de ses flottements sur le fond, je ne peux que fortement conseiller d'éviter ce type expériences sonores.

Enfin, un peu à l'image du reste de la série, le casting laisse une impression mitigée, surtout pour les deux acteurs principaux. Si Lee Soo Kyung (The Lawyers of the Great Republic Korea, Loving You a Thousand Times) s'en tire avec les honneurs pour incarner cette femme policier qui ne manque pas de cran et de caractère ; en revanche, Kim Sang Kyung (Lawyers, Dae Wang Sejong) se montre pour le moment aussi éteint et peu impliqué que son personnage. Peut-être n'est-ce qu'un reflet de l'écriture du drama, mais il faudra redynamiser ce jeu par la suite. A leur côté, Horan (plus connue pour sa carrière de chanteuse) se chargera d'apporter une touche de triangle amoureux inévitable ; et Ryu Jin (Capital Scandal), une touche de soucis supplémentaires.

Bilan : Après ses deux premiers épisodes, il est manifeste que Call of the Country cherche encore sa voie, ne parvenant pas à se fixer sur une juste tonalité. Elle alterne entre l'humour de certaines scènes décalées et le sérieux de moments plus tendus, sans homogénéité Elle essaie beaucoup, sans toujours réussir, même si le téléspectateur ressent derrière une réelle volonté de s'affirmer. Pour le moment, je reste un peu dans l'expectative, pas pleinement convaincue par ce début, mais n'écartant pas la possibilité que Call of the Country s'affirme, à mi-chemin entre la série policière et la traditionnelle comédie romantique, dans les prochains épisodes. Il y a un potentiel, pour le moment perdu dans des éléments trop brouillons.

NOTE : 5,5/10

Des bande-annonces :

18:28 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : k-drama, kbs2, my country calls, call of the country, secret agent miss oh, lee soo kyung, kim sang kyung, horan, ryu jin | ![]() Facebook |

Facebook |