20/03/2010

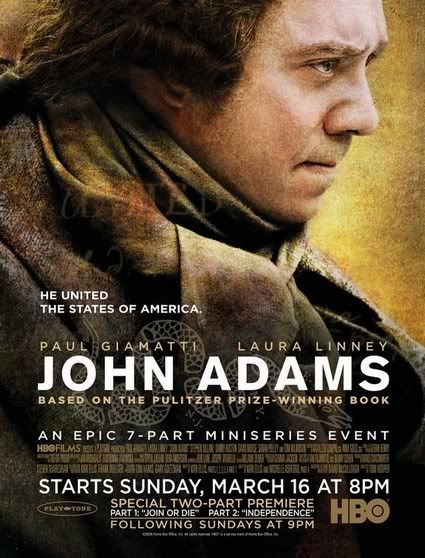

(Mini-série US) John Adams : à la genèse des Etats-Unis d'Amérique

L'arrivée, dimanche passé, de la nouvelle mini-série de prestige de HBO, The Pacific, a ranimé chez moi le souvenir de la dernière production de ce type que la chaîne câblée américaine avait diffusée, il y a deux ans. En effet, les diverses news d'audience ont repris l'information selon laquelle ce récit sur la Second Guerre Mondiale sur le front Pacifique, a démarré avec un audimat de 22% supérieur à John Adams, en 2008.

En ce qui me concerne, si The Pacific parvient à me faire ressentir la moitié de la fascination qu'a exercé John Adams sur la téléphage férue d'Histoire que je suis, je pense qu'il s'agira d'une réussite. Car, mine de rien, même si elles ne sont pas si nombreuses que cela, les mini-séries découvertes sur cette chaîne ont toutes trouvées une place à part dans mon coeur de téléphage : de Angels in America à The Corner, en passant donc par John Adams.

Adaptation assez fidèle d'une biographie que David McCullough (livre que j'avais acheté et lu, dans la foulée du visionnage, avec beaucoup d'intérêt) consacra à celui qui fut le deuxième Président des Etats-Unis d'Amérique, John Adams est pourtant bien plus qu'un simple biopic aux consonances historiques. Couvrant une période charnière de la naissance de ce pays, la mini-série suit le parcours de cet avocat, que les circonstances ont fait devenir politicien et qui négocie sa vie au travers les tumultes de l'Histoire.

La mini-série s'inscrit sur une durée relativement longue, ce qui lui permet de prendre le temps de bien cerner son sujet, l'homme sur lequel elle se concentre. mais aussi d'apprécier pleinement les transformations de fond qui traversent ce nouveau pays et dont le téléspectateur devient un témoin privilégié. Elle s'ouvre en 1770, avec une des premières grandes agitations marquantes et symboliques, celle du massacre de Boston. Ce fut aussi un des premiers faits d'armes permettant d'asseoir la notoriété de l'avocat John Adams, déjà prêt à affronter l'opinion : il y défendit les soldats anglais accusés. La narration des évènements nous conduira jusqu'à sa mort, le 4 juillet 1826, cinquante ans, jour pour jour, après la Déclaration d'indépendance.

Originaire du Massashussets, très tôt fervent partisan de la rupture avec l'Angleterre, il passera après la guerre plusieurs années en Europe, fréquentant les Cours française, puis anglaise, en y jouant les apprentis diplomates qu'il n'est pas. Puis, son retour au pays consacrera son orientation vers une carrière politique qui demeure atypique, participant, à sa manière, à la mise en place d'un paysage politique moderne, genèse des dynamiques et clivages qui parcourront les Etats-Unis au cours des décennies ultérieures. D'abord vice-président de George Washington, il lui succède en 1797. Puis, battu aux élections suivantes par Thomas Jefferson, il se retirera sur ses terres jusqu'à son décès en 1826. Il n'aura que l'occasion d'assister à l'accession à la présidence des Etats-Unis, de son fils, John Quincy Adams, en 1825, pour son seul mandat.

Si le cadre historique ainsi posé est une source intarissable et particulièrement riche de sujets de réflexion, cette fiction va acquérir une dimension qui dépasse la simple reconstitution. John Adams, c'est, en effet, tout d'abord, une histoire personnelle, celle d'un homme plongé dans les soubresauts de son temps et dont l'action va influer sur les évènements.

Si les enjeux historiques sont toujours perceptibles en toile de fond, la mini-série s'arrête également sur sa vie privée, qui révèle d'importants éléments pour comprendre le personnage. L'aspect le plus réussi s'avère être ici la mise en scène de sa relation avec son épouse, Abigail, femme intuitive et cultivée, dont l'indépendance d'esprit la place bien en avance sur son temps et, surtout, dont les conseils toujours avisés se révèleront précieux. Canalisant les agitations perpétuelles de son impulsif mari, elle saura mettre l'accent sur la nécessité des compromissions, mais aussi le recadrer quand il se coupera de tous soutiens. Si la mini-série accentue peut-être un peu excessivement la modernité d'Abigail par rapport à la réalité, elle permet à cette femme d'acquérir une aura assez fascinante à l'écran, parfait complément à son époux avec lequel elle entretient une dynamique unique très bien retranscrite à l'écran.

Mais si Abigail s'impose en figure incontournable, le portrait familial des Adams, dressé par la mini-série, est un constant rappel des usages et coutumes de ce temps. D'un naturel autoritaire, John Adams se présente comme un patriarche gérant en autocrate, sans supporter la contradiction, sa petite tribu. Les drames familiaux qui marqueront cette moitié de siècle que le téléspectateur sera amené à vivre à leurs côtés contribueront à bien ancrer le récit dans son époque. S'ils viendront obscurcir quelque peu la facette déjà sombre et colérique de l'homme d'Etat, cela complètera sa présentation de façon cohérente, parfois touchante et émouvante, d'autre fois profondément glaçante, mais jamais manichéenne. John Adams apporte ainsi une dimension humaine et sociale à la grande Histoire politique qui se joue sous nos yeux, trouvant un juste équilibre très intéressant pour le téléspectateur.

Cependant, John Adams reste une mini-série historique, où les vies personnelles des protagonistes sont transportées au gré des tourbillons de l'Histoire. Un des attraits incontestables de la fiction tient évidemment à la force et à la richesse des évènements relatés. Le sujet est vaste et ambitieux : l'indépendance des Etats-Unis et les premières années fondatrices de cette toute jeune nation, parcourue des tensions contradictoires. Le traitement se révèle à la hauteur des enjeux ainsi racontés. Comme le récit se concentre sur un des protagonistes, c'est à travers son action que nous nous immergeons véritablement dans ces années charnières. Le téléspectateur est ainsi amené à vivre certains évènements historiques au plus près, dans les coulisses, comme les tractations acharnées autour du vote de la Déclaration d'Indépendance. Mais, parfois, c'est seulement par des références indirectes, de loin, qu'il voit se construire ce pays, comme pour l'adoption de la nouvelle Constitution.

Cette option scénaristique, conséquence de l'aspect biographique de la mini-série, se révèle un choix pédagogique opportun, car elle permet d'éviter l'impression d'un exposé didactique et fait glisser le téléspectateur au sein de cette course de l'Histoire de façon naturelle. Les reconstitutions sont soignées, en particulier du côté américain. Si la parenthèse européenne n'évitera pas quelques poncifs sur la vision de la Cour de France pré-révolutionnaire, cependant, cela permet de marquer un peu plus le contraste entre l'esprit rigoriste et puritain de cet homme issu de la Nouvelle-Angleterre, et les excès somptuaires et fastueux de la Cour de Louis XVI. Aucun détail n'est laissé au hasard, et ces scènes offriront des confrontations fascinantes et étonnantes à la portée symbolique forte, telle la première rencontre avec George III, le roi d'Angleterre.

L'Europe sera aussi au coeur d'une autre dynamique, qui mêle la grande et la petite histoire, à travers le traitement des amitiés des différents Pères Fondateurs américains. Au-delà des incompatibilités flagrantes de caractère avec un Benjamin Franklin haut en couleurs, la mini-série prendra le temps de s'intéresser à l'amitié contrastée et fluctuante que nouera John Adams avec une autre figure clé de l'indépendance, à la postérité plus marquée, Thomas Jefferson. Cette amitié instinctive des débuts, née lors de la convention de Philadelphie, mutera peu à peu, à mesure que leurs opinions se feront plus tranchées et leurs divergences politiques de plus en plus évidentes. Au respect réciproque succèdera une opposition politique acharnée. Cela occasionnera les meilleurs échanges de toute la série, grâce à des dialogues chargés d'une dimension historique et philosophique fascinante. Car, progressivement, tous les sujets les opposeront : de leur rapport à la Révolution française, forme de consécration de la liberté telle qu'avaient pu la rêver les Américains pour l'un, source intarissable de désordre dont il faut se méfier pour l'autre, jusqu'à leur conception de la place de l'Etat fédéral par rapport aux Etats fédérés, tout sera prétexte à discorde pour le plus grand plaisir du téléspectateur que l'ambiguïté de leurs rapports ne cessera d'intriguer.

De ce point de vue, il faut saluer cet effort de reconstitution historique, dressant un tableau non seulement évènementiel, mais aussi idéologique de l'Amérique de l'époque. Alors que la sphère politique n'en est encore qu'à ses balbutiements, que toutes les conséquences du système de gouvernement choisi n'ont pas encore été tirées, la mini-série parvient avec brio et beaucoup de soin, à esquisser le paysage politique de l'époque et les enjeux, parfois encore non formulés, qui troublent déjà la toute jeune démocratie américaine. A travers les oppositions de vues, ce sont les tensions des décennies futures du nouvel Etat qui paraissent déjà perceptibles. La ligne de fracture entre le Nord et le Sud, au-delà même de la seule question de l'escalavage, semble ainsi déjà tracée.

Si John Adams se révèle particulièrement dense sur le fond, le show bénéficie également d'une forme à la hauteur de son contenu. La réalisation est particulièrement soignée, avec des plans assez larges et bien cadrés, mais aussi des images à la photo travaillée. Les costumes restent sobres tout en posant un décor naturel à l'histoire.

Enfin, le dernier atout de poids de la mini-série réside bien évidemment dans son casting. Paul Giamatti propose une prestation très intense pour retranscrire la complexité du personnage de John Adams, toujours impulsif, trop souvent impétueux, mais réfléchi quand il le faut, il ne départit jamais d'une ambivalence intrigante. Laura Linney se révèle superbe de classe et de grâce, dans son rôle d'épouse posée et réfléchie, pendant parfait aux réactions excessives qui peuvent animer son époux. A côté de ce couple central, les autres acteurs se montrent, eux-aussi, à la hauteur, même s'ils n'ont pas toujours l'occasion ou le temps de s'affirmer. Celui qui s'en sort de façon la plus convaincante est sans conteste Stephen Dillane, offrant un Thomas Jefferson tout en contradictions et en nuances, assez énigmatique et particulièrement fascinant. Tom Wilkinson, s'il bénéficie de moins de temps, est également particulièrement pétillant et dynamique, en un Benjamin Franklin étonnant. Enfin, David Morse se retrouve un peu plus en retrait, les scénaristes n'ayant jamais trop su quelle option prendre pour mettre en scène le personnage de George Washington, qui semble destiné à rester à part.

Bilan : Bien plus qu'un simple biopic, John Adams se révèle être une mini-série fascinante, par sa dimension historique, politique, mais aussi profondément humaine, pour nous plonger aux origines de la démocratie américaine. Dotée de personnages forts, elle constitue une reconstitution dense et très riche, qui parvient à jouer sur les deux tableaux de la petite et de la grande histoire. Admirablement bien maîtrisée scénaristiquement, même si quelques épisodes supplémentaires auraient pu lui permettre d'aérer certains passages, elle est une incontournable du petit écran américain de ces dernières années.

NOTE : 9,5/10

La bande-annonce de la mini-série :

Le générique proposé :

14:23 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hbo, john adams, paul giamatti, laura linney, stephen dillane, tom wilkinson, david morse | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2010

(Pilote / Mini-série US) The Pacific, Part One : Guadalcanal / Leckie

Beaucoup d'excitation téléphagique pour cette semaine qui constitue une des charnières de mon premier semestre sériephile 2010, avec l'arrivée de deux des trois nouveautés américaines, dans lesquelles je place plus ou moins tous mes espoirs outre-Atlantique : The Pacific et Justified (ce soir, sur FX) (la troisième étant Treme, au mois d'avril sur HBO).

En fait, c'est presque un euphémisme d'écrire que j'attendais avec impatience The Pacific. Depuis l'époque où le projet a été simplement annoncé, mon impatience n'a fait que croître. Ce n'est pas forcément une bonne chose, j'en suis consciente. Tout téléphage le sait : l'espérance est le meilleur moyen de finir déçu. Pire, on peut se gâcher le visionnage d'une fiction honnête, simplement parce que l'on avait imaginé monts et merveilles. Certes, de mon côté, j'avoue aussi n'avoir pas eu non plus une stratégie très avisée. Le revisionnage de Band of Brothers en ce début d'année m'a bien rafraîchi la mémoire et rappelé à quel point j'aimais cette mini-série.

Bref, j'ai eu beau me promettre de ne pas placer mes espoirs trop hauts, j'avais quand même souligné la date du 14 mars sur mon agenda. Restait à mettre de côté tous mes préjugés, m'installer devant la télé... et alea jacta est !

The Pacific s'ouvre sur un épisode dont la construction se découpe en deux parties. Il débute par une longue introduction, ayant une pure fonction d'exposition parfaitement assumée. Après un rappel des évènements de décembre 1941, avec l'utilisation d'images d'archives et la voix de Roosevelt en fond sonore, nous voici immédiatement plongés dans cette Amérique encore sous le choc, traumatisée par Pearl Harbor, et qui mobilise ses soldats afin d'entrer en guerre. Cette mini-série va nous faire suivre la Seconde Guerre Mondiale sur un front moins connu pour un Européen : le front Pacifique, à travers les destins croisés de trois militaires. L'exposé pédagogique initial, un brin didactique, a l'avantage de poser clairement le contexte et la situation historique dans laquelle nous allons être plongés. Ce souci de partir sur des bases claires, afin que le téléspectateur ne rencontre aucun obstacle pour rentrer dans l'histoire, se retrouve également dans le premier quart d'heure de l'épisode. Il est en effet utilisé par les scénaristes comme une parenthèse introductive, présentant les trois personnages qui constitueront nos points de repères à travers les soubresauts meurtriers à venir. Ce sont leurs parcours qui nous feront vivre cette guerre.

Ces rapides portraits dressés se révèlent de facture somme toute très classique, esquissant en un minimum de temps les bases de leurs personnalités, sur un format sans originalité particulière. Chacun dispose d'un background très différent. John Basilone, fils d'immigrés italiens, est déjà un militaire de carrière, qui a plusieurs années de service derrière lui, notamment un séjour aux Philippines. Il rejoint les marines à l'aube de cette guerre. Un milieu populaire très différent de celui d'Eugene Sledge, jeune homme tout juste sorti de l'adolescence du haut de ses 18 ans. Il est issu d'une riche famille du Sud, originaire de l'Alabama. Pour le moment, il ne fait qu'exprimer son désir de rejoindre l'armée, confronté à l'opposition de son père, qui lui diagnostique un souffle au coeur permettant de tranquilliser sa mère. Enfin, Robert Leckie est un homme de lettres, qui a grandi sur la côte Est, en Pennsylvanie. C'est aux côtés de ce dernier que le téléspectateur va véritablement rentrer dans la réalité du conflit au cours la seconde partie de l'épisode.

Ainsi, nous avons trois protagonistes aux parcours séparés, mais qui vont tous les conduire dans le Pacifique. Le seul lien relationnel entre existant dans ce pilote, se situe entre deux de ces trois personnages principaux et va prendre une forme indirecte : le meilleur ami d'Eugene, Sidney Phillips, se retrouve en effet affecté à l'unité de Robert Leckie. En raison de cet éventail éclaté, ce temps de présentation en rupture se justifie. Mais il est aussi la raison pour laquelle ce premier épisode met un peu de temps à atteindre son rythme de croisière. C'est un choix délibéré d'avoir ainsi débuté ; du point de vue du téléspectateur, pour qui personne ne se ressemble plus que deux soldats portant leur harnachement et leur casque, couverts de terre et de sang, c'est aussi une attention bienvenue, afin de bien enregistrer qui est qui, avant que le récit ne commence vraiment.

C'est avec le début officiel des hostilités sur le terrain, que l'épisode prend toute son ampleur et acquiert sa pleine dimension, rappelant ses ambitions au bon souvenir du téléspectateur. Ce qui marque, c'est l'aisance avec laquelle, après cette première parenthèse introductive très neutre, l'épisode bascule, sans transition, dans un récit de guerre aux accents empreints d'une authenticité qui sonne très naturelle. Car les scénaristes trouvent instantanément le ton adéquat pour nous immerger aux côtés d'une unité qui s'apprête à débarquer sur le premier objectif stratégique américain, l'île de Guadalcanal. Les Japonais l'ont conquise au cours de leur offensive de décembre 1941 : s'ils réussissent à y construire une base aérienne, ils couperaient les Etats-Unis de l'Australie, et s'assureraient ainsi une hégémonie sans partage sur la zone du Pacifique.

C'est donc sur ce petit bout de terre exotique, en plein hémisphère sud, que vont se dérouler les premiers contacts et combats terrestres avec les Japonais. Au-delà de Robert Leckie, figure centrale de la narration auquel le téléspectateur s'attache rapidement, c'est toute une unité qui prend vie sous nos yeux, avec beaucoup de facilité. La dynamique des rapports entre les différents soldats se révèle inspirée et bien écrite, développée sans accroc. Aussi classique qu'apparaisse ce récit, il trouve facilement une tonalité juste et convaincante : on ressent, avec les soldats, l'attente, les fausses angoisses, les incertitudes et, enfin, les émotions fortes des premières escarmouches... Tout paraîtrait presque trop calibré si l'épisode ne nous offrait pas également ces premières scènes vraiment marquantes, qui nous rappellent que nous ne sommes pas devant n'importe quelle fiction de guerre, comme nous aurions pu un instant l'imaginer après ce début ronronnant. La confrontation directe avec les Japonais donne lieu à un résultat horrifiant. Plus que le combat en lui-même, c'est aussi la différence culturelle qui frappe, avec notamment ce rapport à la mort et au sacrifice qu'ont les Japonais. Elle s'illustre de la plus glaçante des façons avec cette plage couverte de cadavres une fois le soleil levé, conséquence du fait que ces soldats continuaient d'avancer alors même que la voie était définitivement bouchée par les mitrailleuses américaines. Mais ce rapport à la mort passe aussi par le choix de ce blessé qui préfère se faire exploser à la grenade plutôt que d'être pris par l'ennemi. De part et d'autre, déjà, l'horreur et l'absurdité des combats révèlent des pans de la nature humaine que l'on préfère cacher dans l'ombre. Des scènes où le regard de Robert Leckie apporte une dimension plus humaine qui permet au téléspectateur d'apprécier d'autant plus le repère que constitue ce personnage.

Ces premiers combats sont également l'occasion de souligner la spécificité du décor dans lequel se déroule The Pacific, et que la mini-série, par son esthétisme soigné, va parfaitement savoir exploiter. Il y a cet océan bleu à perte de vue, ces plantes exotiques, ce climat humide et chaud... Tous ces éléments qui évoquent instinctivement ces lieux rêvés loin des soucis du quotidien. Si bien qu'un contraste saisissant s'impose d'emblée entre le cadre de cette île tropicale, aux fausses apparences paradisiaques, et les horreurs qui ont lieu derrière cette végétation touffue. The Pacific choisit à dessein de mettre en avant ce cadre où une guerre pourrait presque paraître déplacée, permettant d'en souligner avec force le paradoxe à la fois glacial, cruel et fascinant. Dans cette perspective, l'image de la plage jonchée de cadavres à perte de vue restera gravée dans la rétine du téléspectateur : elle constitue une réussite symbolique qui interpelle. Car ce tableau, à la belle esthétique presque indécente au vu de l'horreur ainsi mise en scène, reflète pourtant déjà la noirceur la plus extrême de cette guerre.

Avec l'exploitation du décor proposé par l'île de Guadalcanal, nous touchons également à un autre des atouts de The Pacific : il s'agit bien évidemment de la forme. Projet ambitieux, disposant d'un budget conséquent qui lui permet de voir les choses en grand, la mini-série nous propose une réalisation particulièrement soignée. Encore une fois, la caméra n'est jamais meilleure que lorsqu'il s'agit de porter à l'écran les scènes de guerre. Ces dernières lui permettent en effet de renouer avec ce raffinement assez fascinant, où la beauté première des images se heurte à la froide réalité de la barbarie ainsi dépeinte. Plaçant ainsi le téléspectateur presque en porte-à-faux, suscitant inconsciemment un certain malaise, cela confère une dimension supplémentaire au récit, retenant l'attention jusque dans les moindres détails des scènes de transition. Ici, la forme n'est pas seulement un moyen au service du fond. Elle est un composant à part entière qui le complète, conférant un impact encore plus décisif à certains passages clés. Parvenir à faire fonctionner en harmonie l'histoire et le visuel est l'objectif théoriqe de toute fiction télévisée, The Pacific y réussit avec beaucoup de maîtrise dans la seconde partie de l'épisode. De bonne augure pour la suite.

Bilan : Ce premier épisode prend son temps pour introduire le cadre de cette mini-série, en commençant par nosu présenter les protagonistes. Cette fonction d'exposition, sous une forme très classique, retarde quelque peu le début réel de l'histoire, mais offre une parenthèse bienvenue qui fournit toutes les clés au téléspectateur pour comprendre la suite. Puis, dans ses deux derniers tiers, The Pacific se révèle à la hauteur de ses ambitions, en acquérant peu à peu toute sa dimension, parvenant instantanément à trouver le ton juste pour relater les premiers combats, avec des images qui restent déjà gravées dans notre mémoire, bien servies par le soin accordé à la forme, bénéficiant d'une réalisation et d'une photo très travaillées.

Ce premier épisode lance donc la mini-série sur de bons rails et légitimise les attentes initiales, nous laissant avec une bonne impression d'ensemble et le sentiment que le récit devrait être capable de mûrir et d'exploiter efficacement son cadre dans les prochains épisodes.

NOTE : 8,5/10

Le superbe (et très long) générique :

Une bande-annonce diffusée sur HBO :

21:46 Publié dans (Mini-séries US), (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hbo, the pacific, joseph mazzello, jon seda, james badge dale | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2010

(Mini-série US) Band of Brothers (Frères d'armes) : le chef-d'oeuvre de l'enfer de Bastogne

Depuis le début du mois, j'ai entamé avec un ami le revisionnage de Band of Brothers (parce qu'il est bon aussi de prendre le temps de revoir ses classiques et, sur un plan plus technique, pour tester le coffret Blu-Ray sur grand écran). Si je vous en parle, c'est que, ce samedi soir, nous sommes arrivés avec la Easy Company à Bastogne (Episode 6).

Or, si les épisodes magistraux ne manquent pas dans ce chef-d'oeuvre de HBO, si plusieurs sortent vraiment du lot et marquent le téléspectateur, après toutes ces années, ce qui me revenait toujours en mémoire lorsque l'on me parlait de Band of Brothers, c'était l'image de cet enfer blanc. Ces scènes dans la neige, sous les sapins illuminés par les projectiles, aux journées rythmées par les obus de mortier faisant voler terre et chair humaine.

Revoir cet épisode m'a fait réaliser, à nouveau, pourquoi il était resté graver aussi vivement dans ma mémoire. Car Bastogne est mon épisode favori. Un des plus éprouvants également. Mais il demeure pour moi le symbole, l'étendard, de Band of Brothers. Une fois le visionnage effectué, incapable d'en détacher totalement mes pensées, j'ai repensé aux raisons pour lesquelles il était capable de me toucher aussi profondément.

Il s'agit incontestablement d'un des épisodes les plus aboutis de la mini-série, un pivôt incontournable au cours duquel elle acquiert une dimension supplémentaire, allant au-delà du seul simple récit, superbement écrit et réalisé, sur la Seconde Guerre Mondiale. Cela est sans doute dû en grande partie à l'angle de narration décidé par les scénaristes. Le siège de Bastogne reste un des hauts faits d'armes de la Easy Company. Pourtant, ils choisirent de nous relater ces évènements par le biais d'une option scénaristique intéressante et originale : nous immerger dans cet enfer hivernal à travers un personnage jusqu'à présent très secondaire, un des infirmiers de l'unité, Eugene Roe. Figure souvent anonyme, le rôle du medic, rarement mis en lumière dans les fictions de guerre, demeure pourtant sûrement l'un des plus difficiles à mener à bien, comme en témoignent les actions du jeune soldat tout au long de l'épisode.

Tandis que l'hiver glacial s'est abattu sur les forêts de Bastogne, les soldats s'efforcent de sécuriser une ligne de front fluctuante et percée, où le brouillard et la neige égarent facilement ceux qui n'y prennent pas garde. La compagnie est coupée des forces alliées, encerclée, ne bénéficiant que de rares largages, rendus difficiles par les conditions météorologiques extrêmes. Les journées défilent avec la même routine meurtrière. Les soldats, enterrés dans des trous individuels creusés dans la terre, surveillent le camp ennemi. Ils ne sont distraits du froid mordant que par la brève reprise immuable des hostilités, qu'il s'agisse d'une pluie d'obus de mortier s'abattant sur eux comme la plus cruelle des loteries, ou d'une patrouille partie évaluer la ligne de front.

Bilan : Peut-être est-ce très subjectif, un ressenti avant tout personnel, mais vingt-quatre heures après avoir revu cet épisode, ses images défilent encore dans ma tête. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à rédiger ce billet comme une forme d'exutoire, pour essayer vainement de formuler sur le papier, de matérialiser en quelques mots, ce tourbillon émotionnel indescriptible que Bastogne parvient à faire naître en moi.

Je ne suis pas certaine d'être parvenue à vous expliquer rationnellement l'unicité de cet épisode. Mais, plus sobrement, je me contenterai de conclure que, parmi les moments magiques du sériephile, Bastogne demeure, pour moi, une expérience téléphagique à part, qui a sa place dans mon panthéon télévisuel.

NOTE : 10/10

11:35 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : band of brothers, frères d'armes, hbo, damian lewis, shane taylor | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2009

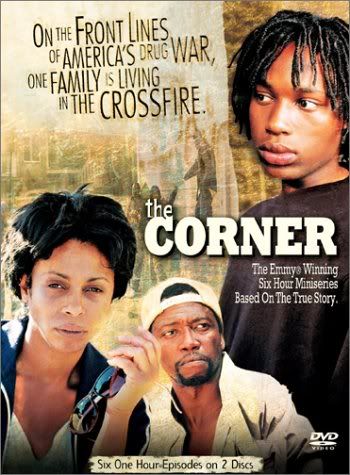

(Mini-série US) The Corner : plongée dans l'envers du rêve américain

Une immersion dans l'enfer de la drogue au sein d'un quartier paumé de Baltimore ? Instinctivement, vous répondez The Wire (Sur Ecoute). Mais nous nous situons ici en amont. Avant de signer ce chef d'oeuvre qui sera diffusé confidentiellement durant 5 saisons sur HBO (et se verra affubler de la désignation creuse de "la meilleure série du moment que personne ne regarde"), David Simon et Ed Burns avaient déjà posé l'ambiance et les bases futures de leur somptueuse chronique urbaine sur l'envers du rêve américain, à travers une première mini-série fondatrice, The Corner. D'une durée globale de six heures (pour autant d'épisodes), elle avait finalement ouvert la voie à la décennie puisqu'elle fut diffusée sur HBO au cours du printemps 2000.

Le coffret DVD étant arrivé dans ma boîte aux lettres il y a quelques semaines, il ne m'aura pas fallu longtemps pour (enfin) découvrir une fiction que je souhaitais voir depuis plusieurs années. A noter que, s'il y a parmi vous, chers lecteurs, des allergiques à la langue de Shakespeare (réaction d'autant plus compréhensible quand ladite langue est mêlée à l'argot des rues de Baltimore), le coffret DVD disponible en Angleterre (la mini-série n'est pas sortie en France) comporte non seulement une piste de sous-titres anglais, mais également une piste de sous-titres français. Par conséquent, aucune excuse linguistique pour se priver de cette mini-série fondatrice qui mérite le détour !

D'un point de vue narratif, The Corner s'inscrit dans la même optique que The Wire (Sur Ecoute). On retrouve ce style inimitable que ses créateurs continuent de perfectionner (cf. Generation Kill). Il y a tout d'abord l'utilisation du journaliste, figure de l'observateur extérieur, qui est le prétexte et l'élément déclenchant permettant d'introduire le téléspectateur dans le récit qu'il se propose de suivre : une tranche de vie de quartier, à un croisement de plusieurs rues (d'où le titre de la mini-série). Cette approche renforce le ton de documentaire de la fiction. La caméra s'efface devant les faits : elle accompagne des scènes de vie brutes. Le fil narratif se réduit ainsi au minimum, comme si on craignait de bousculer le quotidien dans lequel on est convié. Les personnages dominent un récit d'où les scénaristes paraissent -de manière seulement apparente- s'effacer. C'est la caractéristique de ces séries citées plus haut, ce qui fait leur originalité, ainsi que leur force. Dans The Corner, ce style est déjà bien en place et renforce la portée d'une chronique qui ne saurait laisser insensible.

Si The Corner délivre une fiction dure et réaliste, elle marque surtout le téléspectateur par son pessimisme. Car c'est une descente progressive dans la drogue qui nous est contée, à travers le destin, finalement tragique, d'une famille qui va s'enfoncer dans cet enfer. Au-delà de ce récit, la mini-série ne semble offrir aucune touche d'espoir, seulement une réalité sombre et tentaculaire, où les étincelles sont si vite étouffées et à laquelle il paraît impossible d'échapper. En effet, c'est tout un quartier qui sombre autour, et avec, la famille McCullough. A l'aide de flash-backs savamment distillés, la mini-série expose les changements de Lafayette Street : de l'atmosphère résidentielle et bien tenue des années 70 jusqu'à la crise et l'arrivée de la drogue. Ce processus-là connaît également une gradation, des quelques joints dealés négligemment au raz-de-marée de la cocaïne et de toutes ces drogues dures qui vont transformer ces personnes en figures dépendantes et maladives, épaves humaines dont le seul but quotidien semble être de trouver les quelques dollars qui permettront de s'acheter une dose.

Pour illustrer cette réalité, la mini-série nous propose de suivre l'évolution d'une famille sur les pentes de cette déchéance amère. Initialement issu de famille modeste, mais travailleuse, Gary McCullough avait des projets plein la tête et se donnait les moyens de ses ambitions. Il mena d'ailleurs pendant quelques temps une vie plutôt confortable, avec une belle réussite professionnelle. Mais la machine se grippa, comme le bonheur familial. En six épisodes, la fiction va dresser des parallèles entre passé et présent, amenant en quelque sorte à répéter ce schéma, avec un nouveau cycle au sein de cette famille. Car si les deux parents, Gary et Fran, ont plongé dans la dépendance, leur fils, DeAndre, a jusqu'à présent éviter la consommation de drogue. Cependant, du fait du quartier dans lequel il vit, rythmé entre arrivée de nouvelles doses et descentes de police, il la vend à un de ces fameux "corner", intersections entre deux rues, familières aux téléspectateurs de The Wire. Aucun des personnages n'est figé dans un rôle précis. Chacun tente de mener sa vie et de se reprendre. Pourtant, la morale de l'histoire s'abat de façon cruelle : telle une fatalité, il paraît impossible d'échapper à cet environnement, à cette misère qui broie ceux qui la côtoient, aussi volontaires qu'ils soient.

Inspirée d'une histoire vraie, The Corner est une fiction choc. Le téléspectateur ne peut rester indifférent émotionnellement au sort de ces personnages, si riches en contradictions, mais aussi en humanité, auxquels il s'attache sans s'en rendre compte. Magistral récit, à la fois fascinant, incitant à la réflexion et bouleversant, c'est un témoignage sans concession sur une Amérique oubliée, dont l'existence est le plus souvent passée sous silence. Les amateurs de The Wire (Sur Ecoute) retrouveront, loin de toute ambiance de série policière, cette dimension sociale et sociologique unique, inégalée dans le petit écran. Le tout est servi par un casting parfait, chacun des acteurs ne jouant pas seulement un rôle, mais incarnant bel et bien ces individus égarés qui tentent de survivre. On recroisera d'ailleurs un certain nombre d'acteurs ensuite dans The Wire (Sur Ecoute).

Bilan : The Corner est une chronique sociale où règne un pessimisme d'où ne perce durablement aucune éclaircie. C'est l'envers du rêve américain, à travers le portrait sombre et méticuleux des ravages de la drogue et du chômage, dans les quartiers déshérités de certaines grandes villes américaines, Baltimore étant un des exemples les plus frappants.

Filmée à la manière d'un documentaire, avec cette impression caractéristique d'être à peine scénarisée, cette mini-série nous raconte simplement la descente aux enfers, et la survie, d'une famille vivant sur Lafayette Street. Avec un style si particulier, la caméra paraît capter les scènes, non les provoquer. Cette mise en retrait d'une narration romancée accroît la portée, tout autant que le froid réalisme, de ce récit sur la misère, qui ne tombe jamais dans un voyeurisme creux ou moralisateur. C'est un simple témoignage brut qui appelle à une prise de conscience.

Le style pourra sans doute sembler abrupte à des téléspectateurs qui n'en ont jamais fait l'expérience, mais cela ne doit pas vous faire hésiter : non seulement on s'y ajuste très rapidement, mais, en plus, c'est une expérience télévisuelle incontournable et indispensable.

En cette époque de bilan de fin de "décennie", The Corner, diffusée en 2000, a ouvert la voie à un style narratif qui, il faut l'admettre, justifiait pleinement à l'époque le fameux slogan publicitaire : "It's not TV, it's HBO." Si on ne ressort pas indemne d'un tel visionnage, c'est une production dont on ne peut faire l'économie de la découverte.

NOTE : 9,5/10

La bande-annonce :

11:15 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : the corner, the wire, hbo, david simon, ed burns | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2009

(Mini-série US) Generation Kill : chronique désabusée d'une guerre moderne

Quand les créateurs de The Wire (Sur Ecoute), David Simon et Ed Burns, se proposent d'adapter un récit journalistique d'Evan Wright sur la récente guerre d'Irak, le tout pour la chaîne câblée HBO, forcément cela suscite des attentes. Generation Kill est une mini-série qui fut diffusée aux Etats-Unis au cours de l'été 2008. Elle arriva en France durant l'hiver sur une chaîne d'Orange. A l'époque, je n'avais pas eu l'occasion de la suivre, avec regret. Mais au printemps 2009, j'avais commandé le coffret DVD sorti en Angleterre (tant pis pour les sous-titres français). Ledit produit traîna quelques mois sur mes étagères... Manque de temps, manque d'envie. Jusqu'à ce qu'arrive l'été. Plus que la disette téléphagique dans laquelle cette saison nous plonge traditionnellement, ces mois correspondirent surtout à la diffusion de la seconde saison de True Blood sur HBO, au cours de laquelle je me suis prise d'une passion, pas tout à fait rationnelle dira-t-on (encore que, c'est discutable...), pour Alexander Skarsgård (Eric Northman)... La présence de ce dernier au casting principal de Generation Kill acheva de me donner la motivation de prendre (enfin!) le temps de regarder les sept épisodes qui composent cette mini-série. Ce que je n'ai pas regretté.

Generation Kill est une chronique de la dernière guerre d'Irak. Un journaliste va suivre, au sein d'une unité de marines américains, l'invasion et la chute du régime de Saddam Hussein. C'est donc au plus près du terrain, avec les soldats, que la caméra choisit de nous faire vivre le conflit. Dans un style similaire à The Wire (Sur Ecoute), on observe le déroulement des opérations avec le recul du témoin extérieur : l'objectif de la mini-série est une recherche d'authenticité qui se ressent jusque dans la formulation des dialogues. Point d'effets de style ou d'ajouts narratifs, le récit demeure volontairement brut. Si bien que cela donne l'impression au téléspectateur de se retrouver immergé dans cette unité, témoin privilégié de ce qu'il s'y passe, sans que la vie des soldats n'en soit troublée ; comme si les scénaristes se contentaient retranscrire une ambiance, sans oser l'altérer ou la romancer pour une adaptation à l'écran.

Ce ton quasi-documentaire est consciencieusement travaillé et constitue un des attraits majeurs de Generation Kill. Cela renforce son réalisme et assoit sa crédibilité. L'organisation de l'armée américaine, et plus spécifiquement les décisions de ses cadres, sont dépeints sous un jour très critique. Chaque épisode prend soin de relater les incohérences et les impréparations manifestes qui apparaissent plus criantes au fil du conflit. Pour autant, la caméra ne nous impose pas un point de vue (même s'il est difficile d'échapper à une prise de position politique lorsque l'on traite d'un sujet aussi sensible) : elle nous relate des faits bruts, interprétés à la lumière du kaléidoscope de réactions si diverses des différents soldats, entre tirades pseudo-profondes carrément absurdes et pensées qui, durant un bref instant, traduisent une lucidité presque glaçante, dépeignant parfaitement toute l'ambiguïté de la situation à laquelle ils sont confrontés. Ce traitement, formellement neutre en apparence, mais pour autant très engagé dans la représentation donnée du sujet traité, peut sans doute dérouter de prime abord. En effet, nous ne sommes pas dans une fiction classique. Ce sont les fragments d'une histoire plus large qui nous sont montrés ; la narration s'efface presque devant les évènements.

Au-delà du récit d'une guerre, Generation Kill est aussi une histoire d'hommes. La mini-série réussit à dresser un tableau nuancé et surtout humain d'une galerie riche de personnages aux caractères très différents, portrait songeur d'une génération ayant perdu ses repères et qui apparaît quelque peu à la dérive. L'ensemble est bien portés par un casting très solide. Parmi eux, on retrouve un habitué du petit écran, Lee Tergesen (Oz, et une foule d'apparitions en guest-star dans tout un tas de séries), qui incarne le journaliste, l'observateur extérieur qui se contente de noter les évènements ; c'est à travers sa plume que nous sera ensuite contée l'histoire. A ses côtés, comme je l'ai dit précédemment, Alexander Skarsgård (dans un rôle qui le conduira à True Blood, diffusé sur la même chaîne) joue, de façon très convaincante, un des piliers de l'unité, le sergent Brad Colbert, un vétéran de l'Afghanistan, toujours très (trop) professionnel, que les hommes surnomment Iceman. A travers lui s'illustre une forme d'ambivalence propre à la série : entre froideur de la guerre et intermèdes plus légers. En effet, il forme un duo semi-comique avec le conducteur de leur véhicule armé, le caporal Person (James Ransone), dont le flot de paroles ne semble jamais pouvoir se tarir. Ces deux personnages constituent l'un des repères principaux du téléspectateur, équilibrant le ton d'ensemble de la série. Leur unité est dirigée par un jeune officier très compétent, Nathaniel Fick (Stark Sands), mais confronté quotidiennement à l'absurdité des ordres qu'il reçoit de ses supérieurs. Il est la liaison et, en fin de compte, le tampon, entre des commandants déconnectés des exigences et de la réalité du terrain et des soldats mécontents des consignes données.

Bilan : Au final, Generation Kill est une efficace mini-série qui raconte sous la forme d'un quasi-documentaire la chronique d'une guerre. Un effort de réalisme conséquent est fait tout au long d'un récit qui reste rigoureux et détaillé en anecdotes. La caméra propose des images brutes, sans recul, parvenant à saisir toute l'ambiguïté des situations. Sans pré-jugement, tout un ensemble d'informations et d'opinions les plus diverses sont transposées à l'écran. Au téléspectateur de faire le tri, même si la fiction, pointant toutes les défaillances et failles de l'armée américaine, est forcément orientée politiquement. Une fois que l'on s'est familiarisé avec les principaux personnages (au début, j'avoue avoir été un peu perdue), on se glisse facilement à leurs côtés. Ici pas de portrait manichéen, ni de protagonistes unidimensionnels, seulement une évolution dans les eaux troubles et déshumanisantes de la guerre, pour une réflexion tant sur cette dernière que sur cette génération troublée envoyée au front. Generation Kill est ainsi une chronique désabusée d'un conflit moderne, conférant au téléspectateur le rôle de témoin privilégié des évènements.

NOTE : 8/10

La superbe scène finale, où les soldats visionnent une vidéo condensant les moments marquants de leur guerre, résume parfaitement l'ambiguïté de la série :

La chanson s'intitule "The man comes around" de Johnny Cash.

07:27 Publié dans (Mini-séries US) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : generation kill, hbo, alexander skarsgård | ![]() Facebook |

Facebook |