25/03/2011

(US) Au nom de la loi (Wanted Dead or Alive) : chroniques d'un chasseur de primes

Aujourd'hui, un billet un peu spécial et l'occasion d'ouvrir une nouvelle rubrique sur My Télé is Rich!.

Si vous me lisez depuis quelques temps déjà, vous le savez : j'ai des centres d'intérêt très (trop?) divers. Parmi les multiples thématiques qui me passionnent, il en est une dont je ne vous ai encore jamais vraiment parlé. Sans doute parce qu'elle touche plus à un volet cinématographique que strictement téléphagique : ma passion pour les westerns. Si mes parents et moi partageons peu d'affinités culturelles communes, voilà cependant leur héritage. Il est lié à ce rendez-vous incontournable du samedi soir où toute la famille se réunissait pour lancer la VHS tressautante d'un John Ford ou d'un Sergio Leone. Encore aujourd'hui, des années après avoir quitté la maison parentale, je suis toujours capable de réciter en même temps que les acteurs les lignes des dialogues de la première heure de Rio Bravo, des Sept Mercenaires ou encore de la Charge héroïque.

De façon plus marginale, cette sensibilité particulière pour l'appel de l'Ouest s'est aussi déclinée dans le petit écran. Certes cet héritage téléphagique parental reste très circonscrit. Mais il a son importance, car il correspond aux plus anciennes séries que j'ai jamais suivies : celles du petit écran américain des années 50. De cette époque, je garde un penchant pour ces chevauchés sauvages à travers le souvenir de trois séries qui ont accompagné, chacune à leur façon, ma découverte de la télévision : Rintintin, Zorro et Au nom de la loi. Si la première m'a moins marqué, les deux autres demeurent des productions devant lesquelles je peux spontanément m'installer, encore aujourd'hui, pour passer une soirée à les savourer.

Et hier (sans doute une conséquence indirecte d'être allée voir True Grit mercredi soir), j'ai ressorti les épisodes de mon chasseur de primes favori. Appelez cela de la nostalgie, mais j'ai passé une petite heure extra devant mon écran.

On l'a quelque peu oublié aujourd'hui, étant donné qu'il a quasiment disparu du petit écran, mais un des premiers genres de prédilection dans lequel se sont épanouies les séries télévisées américaines fut bel et bien le western. Les années 50 et le tournant des 60s' correspondirent à un apogée qui vit mûrir et se développer un western plus adulte et moins manichéen qu'à ses débuts, à travers des séries comme The Life and Legend of Wyatt Earp en 1955. Ainsi, diffusée de 1958 à 1961 sur CBS, Au nom de la loi appartient-elle bien à son époque ; la figure mythique de Bonanza naissant d'ailleurs une année après en 1959. Comptant au total 94 épisodes, d'une durée moyenne de 25 minutes environ, Au nom de la loi arrivera rapidement en France, diffusée dès 1963 sur l'ORTF.

Cette série se propose de nous faire suivre les aventures d'une figure solitaire, représentative en bien des aspects de cet Ouest américain du XIXe siècle, celle d'un chasseur de prime du nom de Josh Randall. Muni d'une arme très reconnaissable sur laquelle la caméra zoome lorsque le générique s'ouvre, une Winchester 1984 qui lui restera à jamais associée, c'est avec pour seule motivation l'argent de la récompense promise pour leur capture que cet homme traque et livre aux représentants de l'Ordre des personnes recherchées par la Justice, sur des territoires où cette dernière apparaît parfois très illusoire. Série non feuilletonnante, chaque épisode dispose d'une histoire indépendante, seuls ses employeurs, voire exceptionnellement la nature de sa mission, varient. Développées sur moins d'une demi-heure, les histoires restent généralement simples, se résumant la plupart du temps en une traque plus ou moins mouvementée. Cependant, conduites sans temps mort, elles se laissent suivre sans déplaisir et se révèlent efficaces.

Ce n'est ni dans les storylines (relativement peu complexes), ni dans les décors souvent interchangeables de cette série tournée en noir et blanc et qui fut colorisée durant les années 90 - la chemise du héros devenant ainsi bleue alors qu'elle était en réalité beige à l'origine -, que réside le principal attrait d'Au nom de la loi. Son véritable atout, lui permettant d'être appréciée encore aujourd'hui et grâce auquel elle a pu résister, bien mieux que la plupart de ses consoeurs, à l'épreuve du temps, repose sur l'originalité du personnage de Josh Randall. Car ce solitaire pragmatique, dont la seule motivation est l'argent, n'a rien du redresseur de torts auquel renvoie traditionnellement le mythe du héros de l'Ouest. Représentant d'une profession loin d'avoir une bonne image, il tranche singulièrement dans le paysage télévisuel de l'époque, s'imposant au contraire comme une forme d'anti-héros.

Ainsi, si Josh Randall reste un homme droit, qui ne tue que lorsque cela est nécessaire, il diffère de l'idéal du justicier par ses motivations purement matérielles : ses priorités sont la prime, non la justice. De même, courageux mais pas téméraire, jamais il ne prendra de risques inconsidérés : capturer des criminels ne mérite pas d'y sacrifier sa vie. Derrière ce portrait intrigant, qui conserve encore une aura diffuse de mystère même aux yeux du téléspectateur moderne, se dessine en fait la recherche d'une figure réaliste, loin de toute idéalisation. Loin d'être unidimensionnel, il apparaît avant tout très humain. Cette nuance et cette ambivalence cultivées, préfigurant les évolutions narratives ultérieures des héros du petit écran, confèrent à ce personnage central une consistance, mais aussi un attrait, qui ont justement permis à Au nom de la loi de traverser les décennies.

Il est d'ailleurs intéressant de souligner que cette approche, qui apporte une authenticité prenante à la série, tenait tout particulièrement à coeur de l'acteur à qui ce rôle a donné l'occasion de se faire connaître : Steve McQueen. Il a toujours défendu cette vision empreinte de réalisme, qu'il s'est efforcée d'imposer à une chaîne plus réticente qui tenait, elle, à son image romancée du cowboy. Outre la personnalité de Josh Randall, l'interprétation de Steve McQueen est aussi une des raisons pour laquelle Au nom de la loi mérite d'être vue. Par la présence nonchalente mais tellement charismatique qu'il dégage à l'écran, l'acteur incarne véritablement cette figure de l'Ouest, dans toute son assurance comme dans la relative ambivalence d'un personnage qui est aussi faillible.

Ce parti pris n'est pas non plus un hasard : Steve McQueen se spécialisera par la suite au cinéma dans ces rôles d'anti-héros qui le populariseront. En bien des points, on peut voir dans Josh Randall un précurseur. D'ailleurs, à titre personnel, j'avoue que c'est justement ce rôle qui a fait de lui un des premiers acteurs fétiches de mon adolescence. Et cette série explique que la plupart de ses films, de Bullitt à La grande évasion, se retrouvent aujourd'hui dans ma DVDthèque.

Bilan : Western de l'âge d'or du genre à la télévision américaine, Au nom de la loi appartient incontestablement au patrimoine sériephile. Cependant, au-delà de ces considérations d'histoire du petit écran et de la curiosité culturelle qu'elle peut susciter, il faut souligner qu'il s'agit aussi d'une série qui a su relativement bien résister au temps grâce à la figure centrale qu'elle met en scène. La modernité de la personnalité de Josh Randall, caractérisée par cette aura d'ambivalence teintée de pragmatisme, reste l'attrait majeur de cette série, faisant de ce chasseur de primes une des figures marquantes du petit écran.

Ainsi, pour les amoureux de l'Ouest sauvage comme pour les sériephiles curieux de découvrir ce qui a pu façonner le petit écran d'outre-Atlantique, Au nom de la loi demeure une série qui se redécouvre avec plaisir. Elle est la digne représentante d'un genre important qui permet de nous rappeler, non seulement que les fondations du petit écran datent de bien avant notre naissance, mais aussi la façon dont le savoir-faire moderne s'est construit et forgé dans ces premières décennies de la télévision.

NOTE : 7/10

Le générique de la série :

Pour les curieux qui aimeraient en savoir plus, je vous conseille notamment ce très intéressant article : Au nom de la loi [Arrêt sur Séries].

07:59 Publié dans (Oldies - 50s-80s), (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cbs, au nom de la loi, wanted dead or alive, steve mcqueen | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2009

(UK) Yes Minister : les coulisses d'un cabinet ministériel

Sir Humphrey (Nigel Hawthorne), représentant de l'indéboulonable establishment administratif, est quant à lui un fervent partisan du statu quo, contre vents et marées. En théorie, il est celui qui doit assister le ministre dans sa politique ; en pratique, la majeure partie de son activité consiste à canaliser, voire à annihiler, toutes les pulsions réformatrices politiciennes de son patron. En présence de cette figure interne d'opposition systématique, les épisodes se résument ainsi souvent à suivre l'évolution du rapport de forces entre les deux, comme une partie d'échecs, chacun usant de mille et une stratégies pour parvenir à imposer ses vues. Au milieu de tout cela, Bernard Woolley (Derek Fowlds), secrétaire privé du ministre, mais également fonctionnaire dont la carrière dépend de Humphrey, compte les points et se retrouve constamment pris entre deux feux et deux loyautés théoriques qui s'opposent. Avec un art du compromis tout personnel, il s'efforce de garder un minimum de neutralité en ne mécontentant ni l'un, ni l'autre ; toujours prompt à acquiescer aux vérités énoncées par ses deux patrons, mais non sans prendre un malin plaisir à pointer leurs incohérences ou à faire partager ses vues en quelques phrases souvent décalées, toujours très inspirées.

Yes Minister constitue une brillante satire politique, dépeignant avec un cynisme ouvertement affiché et qui sonne pourtant toujours terriblement juste les problamétiques auxquelles est confronté quotidiennement le cabinet ministériel. De la gestion de la presse à la tentative de mise en place de grandes politiques de réformes, tout y est traité, avec un don certain pour l'autodérision et des piques qui font toujours mouche. Parmi les moments les plus savoureux, figurent les quasi-monologues de Humphrey. Il y expose notamment sa vision du travail de ministre, cantonné à la fonction d'assurer les financements du département et à leur défense au Parlement. Ces discours sont de véritables pépites d'humour noir. La série s'amuse aussi beaucoup dans la mise en scène du "langage de l'administration", vaste force d'inertie à lui tout seul, proprement incompréhensible hormis par celui qui l'énonce.

Outre l'utilisation d'un comique de situation exploité sans excès, la richesse de la sitcom réside donc principalement dans ses dialogues regorgent de jeux de mots, tour à tour improbables, inattendus ou paraissant comme une évidence. Alternant ces différents types d'humour, les scénaristes tombent souvent juste, tant dans la comédie que dans la justesse du tableau politique dressé.

Jim Hacker: What's the différence ?

Bernard: Well, "under consideration" means "we've lost the file" ; "under active consideration" means "we're trying to find it".

(1.02, The Official Visit)

Sir Humphrey : Politicians like to panic. They need activity. It's their substitute for achievement. We must just ensure that it doesn't change anything.

(1.03, The Economy Drive)

Sir Humphrey: The public doesn’t know anything about wasting government money, we're the experts.

(1.03, The Economy Drive)

Jim Hacker: The opposition aren't the opposition.

Annie Hacker: No of course not, silly of me. They are just called the opposition.

Jim Hacker: They are only the opposition in exile. The Civil Service is the opposition in residence.

(1.04, Big Brother)

Jumbo: We should never let Ministers get so deeply involved. Once they start writing the draft, the next thing we know they'll be dictating policy.

(1.05, The Writing on the Wall)

Jim Hacker: Humphrey, do you see it as part of your job to help Ministers make fools of themselves?

Sir Humphrey: Well, I never met one that needed any help.

(1.06, The Right to know)

Sir Humphrey: Bernard, Ministers should never know more than they need to know. Then they can't tell anyone. Like secret agents, they could be captured and tortured.

Bernard: You mean by terrorists?

Sir Humphrey: By the BBC, Bernard.

(1.07, Jobs for the Boy)

Et, en bonus, voici un petit extrait vidéo, avec une des scènes cultes, issue de Yes Prime Minister : la classification des lecteurs des différents journaux anglais par Hacker (et la chute finale par Bernard) :

Les dialogues de cette analyse "sociologique" :

Hacker: Don't tell me about the press. I know exactly who reads the papers. The Daily Mirror is read by people who think they run the country ; The Guardian is read by people who think they ought to run the country ; The Times is read by the people who actually do run the country ; The Daily Mail is read by the wives of the people who run the country ; The Financial Times is read by people who own the country ; The Morning Star is read by people who think the country ought to be run by another country ; And The Daily Telegraph is read by people who think it is.

Sir Humphrey: Prime Minister, what about the people who read The Sun?

Bernard: Sun readers don't care who runs the country, as long as she's got big tits.

Bilan : Yes Minister est un petit bijou d'humour, dispensé avec un flegme tout britannique parfait pour la circonstance. C'est une satire politique intemporelle, aux dialogues savamment ciselés et distillés. Si ses débuts datent d'il y a presque 30 ans, il est surprenant de constater pourtant que la plupart des thématiques traitées ont encore une actualité aujourd'hui : de la construction européenne jusqu'à la réduction des dépenses publiques, en passant par le serpent de mer de la réforme de l'administration, tout y est.

Il s'agit sans conteste d'une de mes comédies britanniques favorites. Une grande série à mettre entre toutes les mains.

NOTE : 9/10

18:06 Publié dans (Comédies britanniques), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yes minister, bbc, paul eddington, nigel hawthorne, derek fowlds | ![]() Facebook |

Facebook |

20/11/2009

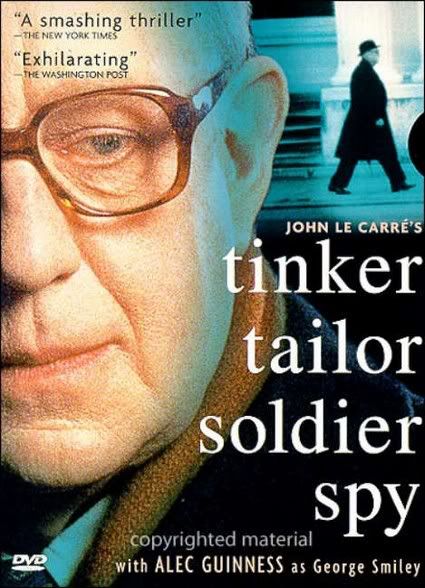

(Mini-série UK) Tinker, Tailor, Soldier, Spy : looking for the mole

Je vous ai déjà confié mon petit penchant pour les histoires d'espionnage. Je ne pouvais donc pas ne pas vous parler des célèbres adaptations faites par la BBC, à partir d'une suite de romans du maître de ce genre, John Le Carré. Elles font partie des grands classiques qui méritent d'être vus au moins une fois dans une vie de téléphage, surtout si on apprécie ces thématiques. Certes, je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, car elles commencent à dater un peu. Mais, si l'image et la réalisation sont d'époque, la force du récit et de la narration est proprement intemporelle. Tinker, Tailor, Soldier, Spy, la première de ces mini-séries, remonte à 1979. Puis, en 1982, la BBC diffusera Smiley's People (dont je vous reparlerai ultérieurement sans doute). Les deux font partie des Smiley novels, un ensemble de livres mettant en scène le célèbre personnage de George Smiley, officier du MI-6 et anti-James Bond par excellence, qu'il concurrence au panthéon des espions britanniques de fiction.

Tinker, Tailor, Soldier, Spy, c'est une histoire classique, somme toute indémodable : en pleine Guerre Froide, la recherche d'un agent soviétique infiltré dans les instances dirigeantes du MI-6 britannique. Au sein d'un Circus déstabilisé (nom donné au MI-6), la mission d'identifier cet individu qui menace les fondations des services de renseignements de Sa Majesté échoit à un officier mis en retraite forcée quelques mois plus tôt, George Smiley. Le téléspectateur plonge rapidement avec lui dans une ambiance de paranoïa, tandis que l'on suit la partie d'échecs très complexe qui se déroule sous nos yeux. Pour écrire ce roman publié en 1974, John Le Carré, lui-même ancien agent du MI-6, s'est basé sur ses propres souvenirs et des faits réels, s'attachant à retranscrire l'atmosphère qui régnait dans les années 50 et au début des années 60 au sein de l'organisation, et faisant référence, derrière cette chasse à la taupe, à la figure d'un traître bien réel, Philby (Mais si, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, il était le plus célèbre des Cambridge Five. Pour vous rafraîchir la mémoire, cf. mon billet sur la mini-série Cambridge Spies).

Tinker, Tailor, Soldier, Spy comporte sept épisodes, que le téléspectateur enchaîne avec une fébrilité croissante, au fil de la complexification des intrigues. Pourtant, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une mini-série d'action. A l'exception de quelques rares scènes de course-poursuites ou de fusillades, la plupart des moments-clés se joue entre quatre murs, dans des endroits souvent clairs-obscurs, versant dans le sombre, en diverses entrevues et autres réunions informelles. Des discussions déterminantes, parfois longues, parfois à plusieurs niveaux de compréhension, mais desquelles on ne décroche pourtant pas. Le ciselage des dialogues entretient la curiosité du téléspectateur, dont l'intérêt pour la façon dont l'intrigue globale se construit et se dénoue ne se dément jamais. La compréhension n'est pas toujours aisée, mais c'est la conséquence de la richesse du scénario, à laquelle les flashbacks pavant cette enquête méthodique contribuent. Car la fiction est à l'image de son générique, un jeu d'apparence où des poupées russes se dévoilent les unes après les autres...

La force de Tinker, Tailor, Soldier, Spy réside aussi dans le fait de réussir à jouer sur plusieurs tableaux. En effet, il s'agit, d'une part, d'une mini-série d'investigation qui trempe avec finesse, et surtout beaucoup de réalisme, dans les rouages de l'espionnage international. Mais c'est aussi une fiction teintée de nostalgie, à dimension très humaine. A travers son personnage principal, elle jette un regard désabusé sur la vie et la nature des hommes. Au-delà de son intrigue, elle traite à mots couverts des idéaux oubliés, des certitudes brisées. Vies personnelles et vies publiques s'entremêlent. La simple question "How is Ann ?" posée de façon récurrente à George Smiley n'est pas une formule de politesse pour s'enquérir de la santé de sa femme, mais une façon cruelle pour son interlocuteur de pointer ses faiblesses en tant qu'époux, les infidélités de Ann étant de notoriété publique. Finalement, cette mini-série constitue un étrange mélange des genres parfaitement équilibré, un drame humain, suscitant un suspense intense, tout en étant capable de développer des interrogations plus subtiles sur les ressorts de ce théâtre qu'il met en scène.

Les ambivalences de la mini-série se trouvent personnifiées dans le personnage de George Smiley. La performance d'Alec Guinness (que vous connaissez forcément sous les traits d'Obi-Wan Kenobi dans une célèbre trilogie fondatrice de la même époque) y est pour beaucoup. Absolument magistral, il n'incarne pas seulement Smiley : il est ce personnage toute en nuances, désenchanté et désillusionné, sur la vie en général comme sur le monde de l'espionnage, ne se départissant jamais d'un flegme tout britannique qui lui permet de conserver une certaine réserve vis-à-vis des évènements et une contenance quasiment jamais prise en défaut. Dans l'ensemble, c'est d'ailleurs tout le casting qui vaut plusieurs étoiles : Michael Jayston, Anthony Bate, George Sewell, Ian Richardson... tous délivrent des prestations très solides.

Bilan : Tinker, Tailor, Soldier, Spy est un grand classique britannique des fictions d'espionnage. Dotée d'un scénario complexe et très dense, cette mini-série se révèle rapidement passionnante. Peu importe que les images apparaissent quelque peu datées (1979) pour notre regard de moderne, les ressorts de l'histoire sont indémodables et la force des dialogues fait toujours mouche.

C'est sans aucun doute un must-seen de la télévision britannique, et probablement la plus convaincante adaptation télévisée d'un des romans les plus aboutis de John Le Carré.

NOTE : 8,5/10

Petit bonus nostalgique, la superbe chanson de fin :

15:16 Publié dans (Mini-séries UK), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : tinker tailor soldier spy, bbc, alec guinness, espionnage | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2009

(UK) Blackadder, series 2 : Il était une fois... Hugh Laurie

Pour occuper les monotones soirées d'automne, il y a toujours les classiques. Blackadder, véritable institution culte de la comédie britannique, est un des remèdes les plus efficaces contre ces petits moments de déprime passagère.

J'aurais sans doute l'occasion de vous parler plus en détail de cette seconde saison ultérieurement. Bien plus que la première saison, encore inachevée et hésitante sur le ton à tenir, elle consacre l'arrivée de Blackadder au panthéon des comédies britanniques. Enchaînant les épisodes réussis aux thèmes très divers, la série y trouve son équilibre ; les personnages, leur personnalité. Et les dialogues, agrémentés de répliques acides où aucun mot n'est laissé au hasard, ne peuvent laisser indifférents, délicieusement jubilatoires. Le cynisme décapant, désenchanté ou presque espiègle par moment, de Lord Blackadder, son opportunisme constant teinté de lâcheté, atteignent leur sommet dans des réparties qui font toujours mouche ; tout en trouvant un pendant parfait dans la naïveté de ce simplet de Baldrick, son serviteur, ou bien dans les frasques de son "ami", Lord Percy. Cette saison 2 se déroule à la fin du XVIe siècle, sous le règne d'Elizabeth Ier.

Outre cette consécration qualitative, la saison 2 voit l'arrivée d'un nouvel acteur en guest-star, dans les deux derniers épisodes (Beer et Chains) : Hugh Laurie. Il rejoindra ensuite le casting principal pour les deux saisons suivantes. Hier soir, quelque peu désoeuvrée, je me suis fait plaisir en regardant le dernier épisode de la saison. Hugh Laurie y incarne "l'infâme" prince Ludwig, personnage aussi machiavélique qu'absolument hilarant. Si, pour moi, Hugh Laurie restera, dans Blackadder, sans doute éternellement associé à la figure maniérée du Prince régent dans la saison 3, ces premières apparitions ne manquaient pas de piment. Il excelle dans l'art de moduler sa voix, de jouer sur des mimiques dans un théâtralisme au confinement du ridicule, déclamant avec un sérieux improbable les répliques les plus invraisemblables.

Nous sommes en février 1986, sur BBC One, soit presque deux décennies avant que Hugh Laurie ne commence à faire les beaux jours de la Fox avec House MD :

Blackadder est vraiment un classique de l'humour, indémodable à travers les années et qui se revisionne toujours avec autant de plaisir. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir cette série, n'hésitez pas (elle est connue en France sous le titre de La Vipère noire). Ne serait-ce que pour découvrir certains acteurs sous un jour totalement nouveau ; et parce que c'est réducteur et tellement dommage d'avoir seulement le docteur House à l'esprit quand on pense à Hugh Laurie.

Une comédie à consommer sans modération.

Pour les nostalgiques, le générique de cette saison 2 :

12:09 Publié dans (Comédies britanniques), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bbc, blackadder, la vipère noire, hugh laurie | ![]() Facebook |

Facebook |